大概念融人教学的实践困境与突破路径

作者: 韦桂珍 胡嘉康[关键词]大概念;大概念教学;核心素养;实然困境;未来路向 [中图分类号]G420[文献标识码]A[文章编号]1005-5843(2025)03-0001-08 [DOI]10. 13980/j. cnki. xdjykx. 2025.03.001

推动核心素养从理论框架切实转化为学生发展的实际引领,是当下深化课程改革的关键着力点。而教学活动的有机转化是核心素养融人课程实践的关键路径。近年来,在推动核心素养落地课程实践这一关键任务的驱动下,一系列教学变革探索正在如火如荼地展开,例如大概念教学、项目式学习、逆向教学设计等。随着2017年教育部印发的《普通高中课程方案》提出“以学科大概念为核心,使课程内容结构化”,大概念(Bigideas)(“Bigideas”通常译为“大概念"或“大观念”,本文统一使用“大概念"这一表述)也成为中小学实践样态中的焦点话题之一,并引发了不同立场间的价值抗辩。支持者认为“大概念是将素养落实到具体教学中的锚点”],是促使知识与素养、学科与实践联通的“抓手”[2];反对者则认为,概念化快速更迭的当下,大概念缺乏本土转化,学生学情薄弱,教师缺乏指导,课标统摄不足…许多一线教师甚至质疑“不提大单元、大任务、大概念,会死吗?”更有甚者直讽,“大单元大任务大概念,不提不会死,提了却‘下部没有了’,语文会不孕不育。”无疑,两种立场均体现了学界对大概念的关注,呈现出教学改革现状和困境。深化课程改革,必须攻坚克难。对“大概念何以融入教学实践”这一问题进行深思,需要立足课程改革发展际遇,厘清大概念教学本质,解析大概念教学困境,才能克服“非此即彼”的认知局限,建构实然教学境况中大概念融人的应然路径,推动大概念教学真实、有效地进人课堂。

一、增效提质:大概念趋向之于教学变革的发展际遇

大概念是一个关于素养转化的系统性机制。横向上,大概念能促成知识系统化联通,优化课程内容结构;纵向上,大概念能以“点”带“面”,助益学生建构高阶认知,达成多元融通,在整体式情境中指涉学科核心素养的转换。

(一)横向联通:基于“结构”的视角促成知识系统化呈现

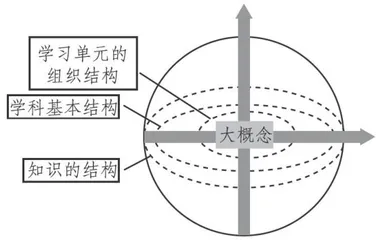

2022年教育部颁布的《义务教育课程方案》明确指出,新课程标准的一项重要变革在于对课程内容结构的优化,“基于核心素养发展要求,遴选重要观念、主题内容和基础知识,设计课程内容,增强内容与育人目标的联系,优化内容组织形式…带动课程综合化实践”。从知识内容体系视角来看,课程内容结构囊括三层维度,即知识的结构、学科基本结构、学习单元的组织结构。根据课程方案描述,大概念是整合这一结构的核心(如图1所示)。其中,大概念的“大”并非指“庞大”,而是“核心”[3]。大概念能够跨越多个维度,将知识进行有意义的关联,是实现知识系统化整合与呈现的关键要素。最外层的知识维度,对应埃里克森(LynnErickson)提出的“知识结构”。这一层级中的知识表征最广泛的知识概念,即人类对物质世界和精神世界探索的结果总和。“大概念”位于知识组合过程和认知建构过程的最上位,透过大概念能洞悉知识的动态生成,形成对知识的概念性理解[4]。第二层是学科维度,对应布鲁纳(Bruner)的“学科基本结构”。大概念是学科基本结构的核心,可以归纳为各学科的定义、原理、法则、概念等。通过对大概念的掌握,学生可以更好地记住该门学科的重要知识,并据此迁移,更快、更深地获得新知[5」。内核的单元维度对应“学习单元的组织结构”。在素养时代,单元不仅是落实素养培育目标的基本单元,更是开展课时计划的重要依托[。围绕大概念展开的单元教学,旨在打破传统教学中知识点零散孤立的局面,将碎片化知识整合为系统的学习单元,实现知识的结构化与意义化。大概念作为单元教学的核心要素,不仅为设定教学目标提供了精准的方向,还为教学内容的筛选、教学过程的组织以及教学效能的评价提供了重要的依据与标准,确保教学活动紧密围绕素养培育展开,促进学生知识、能力与素养的协同发展。

课程内容是具有严密组织结构的有机整体。脱离知识的整体架构,任何单一知识都将失去其完整内涵与深层价值,难以发挥相应的作用。以大概念为核心,既能对每层结构内部进行整合,又能将这3层知识结构进行整体综括,从而使课程内容结构得以统整优化。大概念为众多基础概念提供了整合的有序框架,使知识的逻辑结构得以展现。知识不再是单一、静止的论述,而具有结构性和动态性。

(二)纵深贯通:以“点”带“面”助益学生建构高阶认知

在全球化的知识经济时代,许多国家或地区都将高阶思维作为学生培育的核心目标[7]。高阶思维是相对低阶思维而言的,它更能深入问题本质进行思考,快速建立新旧知识间的联系,以便更快、更准确地在复杂的情境中解决复杂问题,并生成更具整合性、创新性的高阶认知[8]。可见,高阶思维强调的是将知识整合起来的深度思考,是可迁移的能力培养和可持续性学习能力的形成,而这些都与大概念的本质要旨紧密相连。

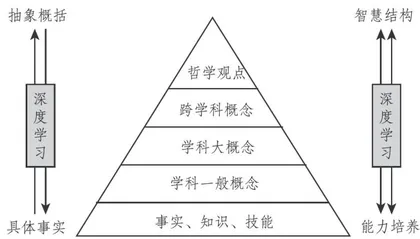

首先,大概念教学能整合知识间的联系,指向深度学习。它将不同范围、大小的概念进行整合,具体结构如图2所示。其中,自下而上表征为,学生以大量具体事实性知识为基础,在挖掘学科、课程中的深层结构过程中,逐层建构大概念,发展抽象概括的能力;自上而下则是大概念能够促进学生深人理解学科内或跨学科原理统摄下的具体事实和现象,生发出更深刻的认识。这里具体和抽象的互动所蕴含的两种思维活动,正是杜威(Dewey)所描述的“归纳和演绎”,埃里克森称之为“协同思维”。深度学习正是借助这两种思维的互动得以达成,其过程就是把握事物本质的过程,即把握事物的基本原理,掌握各门学科的大概念、根本法则[的过程。可以说,深度学习正是以大概念为抓手,发展“协同思维”,达成对学习内容的深度理解,进而转化自身的智慧结构,促成素养目标的全面培养[10]。大概念发挥着中介联结和双向转化的作用:一方面,大概念将知识和素养连接起来,具有锚点作用;另一方面,大概念使外部活动经验向内转化为智慧结构,又使内部认知结构向外转化为能力培养[11]。因此,有学者认为可将大概念视为“教一学一评”的核心焦点和根本原则,基于大概念的教学,既见树木,也见森林[12] 。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250301.pd原版全文

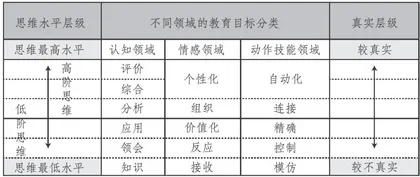

大概念教学强调习得“超越学校价值”的知识成果,获得解决真实问题的能力。布鲁姆等人在进行教育目标分类时,有意识地以“真实性”为准绳,来区分低阶思维和高阶思维(如图3)。低阶思维多指不经过重组地直接记忆、复述知识;高阶思维则要求对知识进行组织或者重组以解决真实问题。换言之,高阶思维相较于低阶思维更具“真实性”,因为它需要对知识进行分析、综合、评价[13]。在解决与现实世界相关度更高的复杂问题时,高阶思维更具个性化、自动化。这种“解决现实中复杂问题”的能力正是大概念的属性本源,即“做中学/边做边学”。大概念教学强调在实践中建构大概念,这里的实践指向生活实践。在现实生活中仅凭认知来生活是不够的,仅凭低阶思维也无法生存,只有将全领域(认知、情感、动作技能)的高阶思维统整,才能满足个体生存需要。大概念教学正是强调在现实实践中调用个体所有经验去解决“真实性问题”,在实践中构建新知,再将新知迁移到生活实践中。知识由此超越学校围栏的桎梏,与个体产生真实的、深远的联系[14] 。

(三)多元融通:在整体式情境中指向学科核心素养的转换

素养导向下的新课改,注重教学情境的设置,强调让学生在真实的任务情境中获得和应用知识,实现知识、情境和学习者经验的相互作用。

目前,学界进行的相关探索的确初见成效,但也存在一些问题:其一,情境割裂化,即教学中的情境创设与教学目标、教学内容、教学过程脱节。换言之,情境的引入虽然吸引学生注意,但却忽视了与教学知识点的内在联系。其二,情境碎片化,即教学中呈现的多个子情境间缺乏连贯性,子任务间缺乏联系,未形成有机的整体,学生难以在情境中形成完整的学习体验,构建系统化的认知结构。其三,情境浅表化,教学中使用的情境过于单一,未能触及学科知识的深层结构和复杂性,不能激发学生的高阶思维和综合分析能力。其四,情境泛学科化,在教学过程中,情境设计过于宽泛,缺乏学科特性,学生无法将情境中的经验与学科知识进行有效连接。缺乏教学主题和整体规划观的统摄,对学科大概念的认知不足,是导致以上问题的根本原因。相对于割裂化、碎片化、浅表化、泛学科化的情境,新课改呼吁的是一种整体式情境,是教师为了达成教学目的所创设的、服务于课堂教学全部环节的情境。这种情境以某一核心主题为中心统领整个教学过程,发生于时间轴上的各项教学活动或环节均围绕该主题或议题展开,最终实现课程的整体性学习[15]

大概念是整体式教学情境的理论基础。在整体式情境教学中,学科大概念作为逻辑脉络贯穿全程,通过知识要素的网状联结与动态互动,形成具有内在关联性与协同性的教学生态系统。该情境范式以整体性认知为特征,将真实问题解决作为认知载体,引导学生在情境任务的持续性探究中实现大概念的渐进式建构。在整体式情境中,大概念成为组织碎片化知识的认知图式,其形成的结构化理解不仅突破单一情境的局限,更通过概念性思维的培育,促进跨情境的知识迁移与高阶应用能力的形成[16]

二、“怨声载道”:大概念实然应用样态背后的困境耙梳

只有对大概念的困境进行耙梳,才能“对症下药”。梳理中发现,其本体困境为形式化表征下的“移花接木”;教学困境为概念化更迭中的“离题舛误”;评价困境为综合化调试中的“断联分化”。

(一)本体困境:形式化表征下的“移花接木”

首先,大概念的理论建构缺乏本土转化,提取依据模糊。大概念教育理论是由20世纪60 年代到70年代之际提出的“要领概念”“基本概念”发展而来的,并于20世纪末盛行。威金斯(Wig-gins)、麦克泰格(McTeague)、埃里克森(Erik-son)、兰宁(Lanning)、哈伦(Harlen)等学者对其进行了较为全面的论述,随西方教育发展变革而演化生长。我国直到21世纪初才开始引入大概念理论,2017年教育部颁布的《普通高中课程方案》首次提出“大概念”的概念,此后陆续有学者对大概念展开系统研究[17]。孙绍振对大概念的引入提出质疑,他指出:“任何一种学术都蕴含着特定文化土壤和原生文化基因,生硬移植势必会与当地文化产生矛盾”[18]。他认为,大概念的哲学基础源自解构主义,这在世界观上与我国的实践真理论背道而驰;在方法论上与马克思主义倡导的“具体问题具体分析”凿枘难通。于大概念本体而言,其本身的层级结构抽象复杂;从引入教学实践来看,学界对大概念提取标准缺乏共识,对大概念是否有学科属性之别、大概念表述方式等问题,学者各执己见[9;在教学经验上,尚未有异国实践成功的经验可供参考[20]

其次,大概念的实践落地存在“新瓶装旧酒”之嫌。为了体现出对教育教学前沿理论的了解,许多教改项目、科研课题、学术论文,甚至教学培训、赛课都戴上了大概念的帽子。这些“满堂问”“活动机械化”“忽视思维建构”的实践探究,不过是以“学习者中心之名”,冠“大概念”之帽,行“新瓶装旧酒”的表演竞赛。大概念仅仅作为一种时髦的包装,未能真正实现教学理念和方法的革新。这样的教学表演不仅会让教师对大概念产生误解,还会对原有教学模式造成挤压。

(二)教学困境:概念化更迭中的“离题舛误”

新课改以来,教育界涌现了大量的教学改革理念,如“项目式学习”“大概念教学”“大单元教学”等。这些理念的提出,对教师而言既是机遇也是挑战,许多教师在鼓励下实施大概念教学,在取得进步的同时也出现诸多问题

首先,教学偏重概念的堆砌,内容缺乏整合。一些教师认为大概念教学就是将大量基础概念清楚地讲授、剖析给学生[2]。这显然没意识到,大概念教学是通过学习者在情境中,与学习材料、同伴、教师进行多元、开放、平等的对话,在对话中强化思维训练、探索知识真理。学生如果不能主动地、深入地对具体知识与概念进行联系加工,缺少与他者的对话,没有联系生活经验,那么所习得的大概念仍是浅表的、断裂的。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:xjyk20250301.pd原版全文