指向高阶思维培养的问题链教学策略

作者: 史宏凤《义务教育化学课程标准(2022年版)》将“科学思维”作为化学课程要培养的四大核心素养之一,包括“在解决化学问题中所运用的比较、分类、分析、综合、归纳等科学方法,基于实验事实进行证据推理、建构模型并推测物质及其变化的思维能力,在解决与化学相关的真实问题中形成的质疑能力、批判能力和创新意识”。问题链指教师以教学目标为依据,基于学生已有的知识经验,设置的一系列相对独立而又紧密相连的问题。这些问题如同链条一般,环环相扣,逐层深入,由此及彼,推动学生思维发展。问题链不是简单的教师提问、学生回答,而是师生围绕问题串,进行全方位、多视角、多层面的探索与发现。通过问题链,教师能够引导学生自主建构知识,并与学生共同完成知识探索之旅。下面以笔者开设的公开课“化学反应中的质量关系”为例,谈谈如何通过设置各种问题链,培养学生高阶思维。

一、设计探究性问题链,培养学生决策性思维

探究性问题链是教师为培养学生的探索精神和创新能力而设计的具有思考性的问题链。探究性问题链以问题为中心,引领学生自主搜集、分析信息,再通过观察、操作、分析、评价、决策等活动展开探究。探究性问题链具有开放性、探索性、综合性的特征,解决此类问题需要学生从多个角度提出解决方案,并运用科学的方法和手段对方案的可行性进行论证,不断筛选和优化,最终确定最佳方案。在此过程中,可培养学生的决策性思维,提升学生分析问题与解决问题的能力。

例如,在教授“化学反应中的质量关系”时,教师用一则小故事引入新课。一天,福尔摩斯抽着他的烟斗,华生问:“敬爱的先生,别人都说你很聪明,那么你能告诉我你吐出的这些烟和气体有多重吗?”福尔摩斯写下算式:M(吐出的烟 + 气体) τ=M (烟丝)-M(燃烧后烟灰)。此故事激发了学生强烈的求知欲。教师顺势创设如下的探究性问题链,引领学生从定性过渡到定量去探究化学变化过程,拓宽学生的思维空间。

问题1:要想知道福尔摩斯的回答是否正确,需要定量认识化学变化。化学变化前后物质的总质量是否改变呢?根据以往所学知识和生活经验,你能做出什么猜想?

问题2:如何验证自己的猜想是否正确?

问题3:为何会得出三种不同的实验结果?据此,你们想提出什么问题?

问题4:根据你们的学习经验推测,哪一种结论更有可能?

问题5:其中有两组实验设计不合理,那不合理之处在哪里?

问题1具有开放性,不同的学生可能会提出不同的猜想,如根据“蜡烛燃烧后只剩灰烬"猜想总质量会变小,根据“铁丝生锈,质量变重"猜想总质量会变大,根据“化学反应的微观本质"猜想总质量不变。问题2、问题3则启发学生利用实验去验证猜想。在实验环节,教师故意预设了两组不能得出质量守恒定律的对照实验,旨在引导学生采用合理的方案进行实验并做出决策,也利用三种不同的实验结果引发学生强烈的认知冲突。为了解决学生的疑惑,教师设置问题4,再次激发学生对三种实验结果进行分析、评价、取舍的兴趣。学生最终通过实验验证“化学反应前后物体的总质量不变”。问题5则引导学生对两组失败的实验进行反思,为下一环节改进实验方案埋下伏笔。以上探究性问题链,给学生搭建思维支架,引领学生探究性学习,让学生充分体验“提出问题一做出猜想一实验验证一基于证据推理"的学习历程。学生通过对合理实验方案的抉择,预判可能产生的实验结果,分析、评价实验现象和数据,培养了决策性思维。

二、设计递进性问题链,培养学生创造性思维

递进式问题链是教师依据事物之间的必然联系,提出的一连串的由浅入深的问题,通过层层递进、紧密相连的提问,引领学生不断思考与探究,促进学生深度学习。在上一环节中,部分学生进行了石灰石和稀盐酸在敞口烧杯中反应的实验,观察到了“反应后质量减轻”的现象。学生虽然知道实验原理,但对如何改进实验束手无策。此时,教师并没有急着给出答案,而是呈现出如下的问题链,引导学生一步一步揭开知识的“面纱”。

问题1:如何解决气体逸出的问题?

问题2:为什么橡皮塞会弹出?如何解决橡皮塞弹出的难题?

问题3:为什么扎上气球的装置在实验后总质量仍然减轻?

问题4:可以用什么仪器替代气球缓冲气压,又不会产生实验误差?

问题5:用注射器代替气球,实验一定会成功吗?

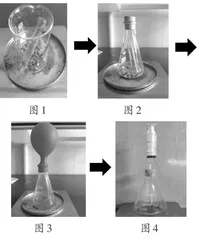

对于问题1,学生认为将烧杯(如下页图1)换成锥形瓶,在锥形瓶口塞上橡皮塞即可(如图2)。学生用实验验证后发现,实验过程中会出现橡皮塞弹出的现象,这才明白橡皮塞虽然可以密封装置,但会导致气体无法排出,瓶内气压过大。教师用问题2继续启发学生改进实验装置,将橡皮塞换成有弹性的气球扎在瓶口(如图3)。但利用该装置实验后总质量仍然减轻,学生对此疑惑不解,强烈的求知欲被激发。教师揭示原因后趁势抛出问题4,旨在引导学生尝试用注射器代替气球改进装置(如图4),但是,部分学生使用该装置实验时,仍然出现了注射器活塞弹出的现象。问题5则启发学生,即便使用注射器替代气球,药品的用量仍需控制,若产生的气体过多,也会造成活塞弹出。以上问题链,层层递进,采用由浅入深的提问方式,引导学生勇于创新,不断修正、完善实验方案,培养了学生的创造性思维。

三、设计诊断性问题链,培养学生批判性思维

诊断性问题链是指教师针对学生学习过程中的疑点、易错点,设计的“陷阱式”问题链。这种问题链针对学生易犯的错误,巧妙设置“陷阱”,通过纠错,加深学生印象。上一环节,学生利用优化后的实验方案重新实验,得出质量守恒定律。为了诠释质量守恒定律的内涵,突出教学重点,教师设计了如下问题链。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:czjx20250417.pd原版全文

问题1:10克水遇冷凝成10克冰,遵循质量守恒定律吗?为什么?

问题2:水通电分解是什么变化?利用定律可否得出18毫升的 H2O 受热分解成16毫升的 O2 和2毫升的 H2 ?

问题3:石蜡在氧气中完全燃烧是化学变化,根据定律可否推出参加反应的石蜡的质量等于生成的 CO2 和 H2O 的质量之和?

问题4:由以上可知铜丝加热后质量变重,蜡烛燃烧后质量变轻,遵循质量守恒定律吗?

对于问题1,教师故意强调水结冰后质量不变,诱导学生犯错,让学生在思维碰撞中悟出定律的内涵之一:该定律只能解释化学变化。对于问题2,学生由于思维定式,认为水通电分解是化学变化,且“ 18= 16+2′ ,利用定律自然可以得出该结论,最后在教师的启发下悟出:定律表述的是“质量"守恒而非“体积"守恒。问题3填补了前两个问题中的知识漏洞,给出的推测看似合情合理,实则暗藏玄机,导致学生再次犯错。教师要求学生书写该反应的文字表达式,从化学反应的本质去理解定律,学生这才悟出:反应物是指参加反应的所有物质,不能忽略气体的质量。问题4旨在帮助学生巩固从前面问题中获得的认知,让学生进一步领会质量守恒定律的内涵。诊断性问题链能让学生在出错、知错、纠错和究错中,自主建构新知,在探讨失败原因及反思错误的过程中,培养批判性思维

四、设计迁移性问题链,培养学生问题求解能力

设计迁移性问题链的目的是帮助学生将已经掌握的知识、方法、规律等创造性地运用到新的情境中。迁移性问题链能够孕育出其他问题的解决方法,从而提高学生解决问题的能力。虽然学生掌握了质量守恒定律的内涵,但如何拓展及应用质量守恒定律仍然是个难点,为了突破此教学难点,教师设计了如下的问题链,

问题1:搭建模型的过程中,你体会到化学反应前后什么不变?

问题2:山茶油中含柠檬醛。现从山茶油中提取一定质量的柠檬醛,将它在氧气中完全燃烧,生成了二氧化碳和水,你能否根据定律推测出柠檬醛所含的元素?

问题3:该反应消耗的氧气、生成的二氧化碳和水的分子数之比是1:1:1吗?

问题4:要想得出是否含有氧元素,我们必须从量的角度去考虑。6.8克柠檬醛在氧气中完全燃烧后生成22克 CO2 和7.2克H2O ,则该有机物含有什么元素?

问题5:若柠檬醛为7.6克呢?

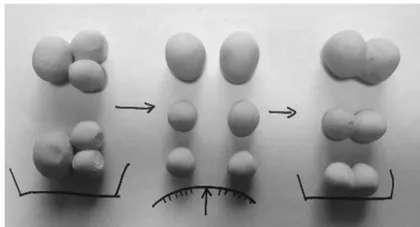

为了引导学生从化学反应的微观本质去揭示质量守恒定律成立的原因,教师要求学生用课前准备的两种不同颜色的橡皮泥,搭建出反映水通电分解微观本质的模型(如图5)。从搭建模型的过程中,学生真实体会到化学变化的实质是分子先分成原子,原子再重新组合成新分子。教师接着用问题1引导学生分别从微观和宏观角度分析化学反应前后哪些因素没有改变,由此得出质量守恒定律成立的原因。问题2成功将学生所学到的知识及问题解决的成果迁移到“探究山茶油的主要成分一柠檬醛所含的元素"情境中,拓展应用质量守恒定律。问题3引导学生掌握未配平的化学反应表达式不能准确反映化学反应前后原子的个数守恒,因此不能确定柠檬醛是否含氧元素。教师继续进行迁移式发问,将问题由定性过渡到定量,提出问题4。最后呈现问题5,深化对质量守恒定律的理解和运用。设置恰当的迁移性问题链,可以帮助学生从“旧知"走向“新知”,从课堂走向生活,提高学生应用所学知识解决实际问题的能力,进而培养学生的高阶思维。

实践证明,有效的问题链有助于学生对知识的理解,还可以培养学生分析、评价、创造等高阶思维。教师在深入研读教材的基础上,了解学生的认知水平及思维障碍,联系生产生活实际,精心设计由浅入深、彼此关联、符合学生认知水平的问题链,能促进学生高阶思维的发展,提升学生的化学核心素养。

本文系江苏省扬州市教育科学“十四五”规划2023年度一般课题“建构中小学课堂‘问题链·导学’模型的实施策略与研究”(2023/P/118)阶段性研究成果。

(作者单位:江苏省仪征市新城中学)

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:czjx20250417.pd原版全文