高校创新创业教育“价值再生产”模式研究与实践

作者: 滕智源中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)14-0075-04

Abstract:Withthecontinuouspracticeof innovationandentrepreneurshipeducationinuniversities,thecontentandmodeof inovationandentrepreneurshipeducationinuniversieshaveshownatrendof"expansion",whichcanalsobesaidtobevalue reproduction.Inthispaper,wewillexpoundthescientificandinevitabilityofinnovationandentrepreneurshipvaluereprouction fromamultidisciplinaryperspective,andinnovativelyconstructthe"valuereproduction"modeof"dual-creation"educatioin universities,andre-explorethevalueofinnovationandentrepreneurshipeducationinuniversitiesfromtheaspectsofvalue mobility,valuedevelopment,aluejudgment,alueoiginetc.WeextractednewwaysandmethodsofpracticaltransfoatioA new way and method of practical transformation are extracted.

Keywords: universities; innovation and entrepreneurship; value reproduction; model; path

高校创新创业教育近年来发展非常迅速,特别是在2015年更是踏上了跳跃式发展的轨道。各个高校从原来的创新创业教育纵深式探索,向融合式实践跃进,创新创业教育的内容也因此放大、膨胀。与此同时,在"互联网 + ”这个时代新宠儿的刺激下,创新创业教育再一次得到了几何式发展,只是这一次是在教育方式方法上,两者教育方式相互需求的契合度无缝对接。至此,高校创新创业教育的“膨胀"势头一发不可收拾,那么,对于高校教育本身来说,创新创业教育的“膨胀”是否与其现在的“回归教育本身”的方向背离?我们如何在其中寻找一个平衡点,更好地发挥创新创业教育的价值作用,服务高校教育本身,将是高校“双创"教育亟须解决的问题。

一高校创新创业教育“膨胀”现状剖析

(1) 高校创新创业教育内容的"膨胀'

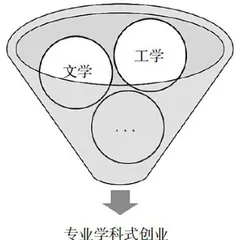

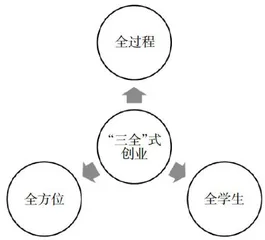

近年来,高校创新创业教育在与专业教育融合上取得了实质上的成效,这不仅是国内高校的特有做法,也同样是全球高校创新创业教育的经典举措。图1一图3是全球比较典型的三种高校“双创"教育内容“膨胀"结构[2]。

对于融合式的高校创新创业教育内容“膨胀”,本文认为,主要是由于高校对“双创"教育物质价值的本质挖掘,其从“双创"教育的价值本源出发,也可以说是追溯创新创业最初的起源,充分挖掘其经济价值属性,并融合到其他学科之中,刺激其他学科的经济价值再生。究其根本性来说,实质上是对“创新创业"本身价值属性的再挖掘,这种挖掘造成的“膨胀"更多地是要与其他外力相融合,而其所产生的价值往往也多以客观显性价值为主。

对于辐射式高校创新创业教育内容的“膨胀”,本文认为是高校对“双创"教育目标价值的挖掘,它揭示了“双创"教育的本质目标与高校教育目标的一个共同点,即传播知识与文化。换句话说,高校不仅对“双创"教育的物质价值进行传播,并且还要对其意识价值进行挖掘和传播。其希望站在教育的视角之上,发挥教育应有的功能,将“创新创业”所蕴含的内容最大化地传播。简单地说,“双创"教育将其自身的文化价值进行了重构和挖掘,以教育功能视角,试图再生产出一种能够让其继续发展或留存下去的价值。

对于递进式的高校创新创业教育内容“膨胀”,本文认为,主要是因为高校基于培养人的角度,从人的整个认知发展、行为变化等阶段过程入手,力求分层次地通过创新创业教育塑造学生在各个发展阶段全新的思维方式和行为模式。或者是说,由于多学科对于高校“双创”教育的交叉研究,衍生出了这种基于心理学、神经科学等内容的教育“膨胀"结构。

(二)高校创新创业教育方式方法的"膨胀”

随着越来越多教育手段和教育技术的开发与成熟,高校创新创业教育终于迎来了“春天”。传统的高校创新创业教育适用于小规模互动式课堂,而要想将“双创"教育从兴趣教育发展成为大众教育,就必须在保证教育效果的同时探索出合适的教育方式方法。表1是当下高校创新创业教育比较流行的几种教学模式。

从表1可以看出,注重过程考核、注重实践体验、注重团队合作等成为了它们的特点,这几类特征与社会市场无比接近。可以说,高校“双创"教育的膨胀价值在这里是服务社会的。同样我们也可以看出,教育方式方法的改革最终是以学生为中心,通过合理科学的手段和技术,将知识和技能能够更快更好地教授给学生,因此,这里的高校“双创"教育的膨胀价值也是服务学生的。那么,综上所述,高校“双创"教育其实在教育方式方法上的“膨胀"就是其对自身传播性、流动性等价值的不断探索。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251418.pd原版全文

二高校创新创业教育“价值再生产"模式构建

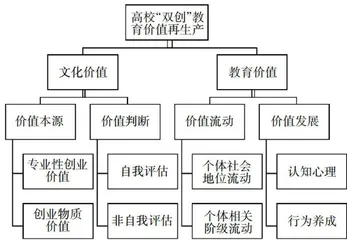

综观高校“双创"教育在内容和方式方法上的“膨胀”,本文认为其体现出的是一种“价值再生产”。所谓价值再生产,就是在内力或外力驱动下,高校“双创”教育作用于学生个体后所呈现出的一种状态或对象。根据“膨胀"现状来看,高校“双创"教育的价值再生产主要在文化和教育两个层面呈现。

(1) 高校创新创业教育的文化价值再生产解析

所谓高校创新创业教育的文化价值再生产,本文认为主要分为两个方面,一个是物质价值,另一个是意识价值。物质价值反映的是价值本源性,也就是从历史角度或物种起源视角来对创新创业教育进行解析,挖掘出其物质价值。因此,我们可以发现,在这方面高校“双创"教育已经探索到了比较好的物质价值再生产模式,那就是进行多专业、跨学科式的融合教育。只有如此,才能让高校创新创业教育有存在的物质基础,它才能最简单、最直接地被社会中各个群体所接受,或者说,被学生和教师所认可。而意识价值反映的就是价值的判断性,从哲学角度来说,创新创业教育的意识形态其实决定了其是否真正认可或具备创新创业思维和素养,这在一定程度上,不仅仅是让学生掌握某一种专业性学科知识和能力,而是要求学生形成一种创造性的思维方式和学习习惯。所以说,“双创”教育的物质价值决定了高校创新创业教育的短期传播效率和直接收益,而意识价值决定了高校创新创业教育的长期传承效率和间接收益。高校创新创业教育的出现就好比一种文化现象,它是昙花一现,还是绵延不绝,关键不仅在于其价值本源,还同样取决于其价值判断。

(二)高校创新创业教育的教育价值再生产解析

所谓高校创新创业教育的教育价值再生产,本文认为主要体现在两个层面,一个是社会关系(社会地位),另一个就是个人成长。社会关系价值反映的就是价值流动性,创新创业教育价值流动性从纵向来说,刺激了个体阶级的社会流动性。简单来说,一个学生在创新创业方面取得的成就会直接反映在就业竞争力、研究生考核或奖学金测评等方面,这直接会影响学生,甚至是学生家庭这个阶级的社会关系。或许,有些专家会反驳说这是高校创新创业教育的弊端,但是教育本身就是具有选拔功能的。而创新创业教育价值流动性从横向来说,就是刺激了整个社会的流动性,社会文明或文化有可能因此发生流动变化,这样的流动性有可能是进步,也有可能是消退。

个人成长反映的就是价值发展性。学生因为接受了创新创业教育,从而在认知心理和行为模式等方面有了发展,那么,本文就认为创新创业教育产生了其价值。一般来说,价值流动性主要是关系流动,而价值发展性就是内部流动。关系流动是关联着各个方面去看价值的变化,而内部流动就只需要相对孤立地去观察。

(三)高校创新创业教育"价值再生产"结构图

本文提出,利用“价值再生产”理论,对高校“双创"教育价值再次挖掘。其中,价值本源性主要围绕“双创"本身物质属性,发散其价值到各个学科专业之中,达到价值的双向再生;价值判断性主要围绕“双创"本身意识属性,这个属性是通过受教育对象被感知而表现出来的,对其自身来说可能是无意识的,但其意识是通过有主观能动性的个体表现出来;价值流动性主要表现在个体社会地位流动和与个体相关的阶级流动现象;价值发展性则是强调学生接受“双创”教育之后,认知心理发展进度和行为模式养成情况。具体如图4所示。

从图4可知,可以比较直观地理解近年来高校“双创"教育抓住某个或多个方向,最终形成了当下高校“双创"教育的“价值再生产”,也就是“膨胀”的现象。

三高校创新创业教育“后膨胀时代"的路径抉择

无论是过去还是现在,全球高校“双创"教育在回归价值本源性方面做得都比较好。因此,本文就不再围绕此方面做过多的赘述,而是围绕其他方向给出一些建议。

(一)解析价值发展性内容,构建"双创"学生实际成长模式

其实对“双创"育人目标的广狭义之说由来已久,而逐渐统一地培养学生“双创”品质和精神的目标,确切来说,是培养学生的“双创"认知思维。或者说高校“双创"教育要更多遵循价值再生产理论中的价值发展性。但是,我国对于“双创"学生认知思维和行为养成发展阶段缺乏深入解析,仅仅是简单套用一般性的学生成长模式,但是对于“双创"这一特殊性的教育,学生的认知思维和行为养成发展过程是复杂的。而国外学者经过研究发现了认知和行为与创新创业之间存在一定的相关性和共存性。同时,我们还必须关注的一点是,虽然“双创"教育源于西方教育,但是在教育现状上来说毫无可比性,中国受教育人口负荷远远高于西方国家。因此,在设计高校学生“双创"认知思维和行为养成的人才模式时,必须考虑中国学生发展特质(内因)和中国实际环境(外因)的双重作用。因此,我们在构建高校“双创"学生成长模式时候,必须注意以下几点。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gjxk20251418.pd原版全文