定线,用经验还是靠想象?

作者:孙若茜口述·邱洪树 记者·孙若茜 邱洪树是国际二级定线员,达到此级别及以上,能够参与制定世界杯级国际攀岩赛事的定线员,目前国内一共九人。他的另一重身份是前攀岩国家队队员、全国攀岩冠军。也就是说,在做出题人之前,他曾是出色的解题者。

邱洪树是国际二级定线员,达到此级别及以上,能够参与制定世界杯级国际攀岩赛事的定线员,目前国内一共九人。他的另一重身份是前攀岩国家队队员、全国攀岩冠军。也就是说,在做出题人之前,他曾是出色的解题者。

我们的采访约在国家登山训练基地,利用邱洪树工作的闲隙——他在为攀岩国家队的运动员设计训练所用的线路。大约在采访开始前的两个小时,他为我们面前十几米高的人工岩壁钉上了第一个岩点,等他从半空中回到地面,岩壁上留下了一条崭新的用绿色岩点构成的攀岩线路。采访时,我的视线始终无法从对面的岩壁上挪开。我不确定是什么吸引着我,作为专业运动员的训练用线,那些线路远远超出我的攀爬能力,这并不稀奇,但我发现,它们甚至还超出了我对于一个人的身体究竟可以完成何种动作的想象力。它们的起点触手可及,但终点却遥不可及,大部分岩点正在强烈地呼唤人向上攀爬,但另一小部分神秘得似乎有些失序的岩点却在劝人冷静。长久地仰望,岩点在我眼前组成了一片星宿,我猜想,闪烁其中的魅力正是定线员的经验和想象力。我想知道裹藏其中的秘密,和邱洪树的采访就从给攀岩比赛定线聊起了。以下是邱洪树的口述:

在一场攀岩赛事中,一名定线员的首要任务就是通过定线区分出运动员的成绩,换句话说,就是让他们比出个结果。很多顶级的攀岩赛事最终并不圆满,都是因为线路没有做好这一点。定线员们花了很多心思去设计线路,结果线路难度太高,所有的选手都只能爬到一半,甚至都爬不过去一半,比赛就变得很难看,反过来也一样,一场决赛中八个运动员,如果一半以上的人都爬到了终点,也同样不太好看。

我看过一场国外的赛事,定线员定了一个很大的球形造型,比赛里没有一个运动员成功爬过去,对于比赛来说,它就没有起到区分成绩的作用,换句话说,这条线路在比赛中失效了。但是赛后,很多人找到方法,只要整个人快速跳起的同时,双臂撑住巨大的造型就能够通过了,甚至不穿攀岩鞋也可以做到。于是,赛后出现了大量成功过线的视频。从提供乐趣的角度来看,这条线路又不能说是完全失败的。

如果线路设计的成功与否,就是以比赛中它能被运动员完成到什么程度来判断,那么,运动员的水平、状态就成了定线员设计线路中的关键因素。因此,每个赛季的第一场比赛通常是最难定线的,因为定线员并不了解参赛运动员的水平、状态,有没有伤病等等。第一场比赛过后,定线员通过现场观察收集到的信息,对线路做出进一步调整,才能让线路更加优化。

定线员的工作其实很像编舞,要通过定线引领运动员按照一定的顺序完成一系列动作,而后抵达终点。不过,我们也经常会在比赛中看到,运动员并不一定都按照定线员的意图攀爬,有时候有人能通过其他几个攀爬动作完成线路,或者是省略掉很多动作,甚至避开一些岩点,直接抵达了终点。一旦这样的情况出现,同样意味着一条线路的设计失效了。而且,对于定线员来说,这是一种羞辱。所以,一般顶尖的攀岩赛事都是由一整个团队来进行定线的,以一位主定线员为核心,团队中的每个定线员都要在设计线路的同时尝试从不同角度破解线路,以争取在赛前就规避掉一些被运动员破解线路的风险,这个时候,定线员又很像不断打磨细节的匠人。 在定线员必备的素质里,首先非常重要的就是攀爬能力。只有能爬,才能对自己设计的线路做出有效的判断。当然,定线员不需要像运动员一样从头到尾地爬完一条线,可以分段爬。也就是说,定线员不需要具备运动员的体力,但需要和运动员拥有至少同等水平的攀爬技术和思辨能力——和其他运动相比,攀岩作为竞技比赛的一个特殊之处就是有个解题的环节,也就是要读线。运动员需要在非常短的时间内分析线路,找到最优解。比如难度赛中,在赛前集体观察线路的六分钟里,运动员要充分利用时间分析动作并记忆动作序列。

在定线员必备的素质里,首先非常重要的就是攀爬能力。只有能爬,才能对自己设计的线路做出有效的判断。当然,定线员不需要像运动员一样从头到尾地爬完一条线,可以分段爬。也就是说,定线员不需要具备运动员的体力,但需要和运动员拥有至少同等水平的攀爬技术和思辨能力——和其他运动相比,攀岩作为竞技比赛的一个特殊之处就是有个解题的环节,也就是要读线。运动员需要在非常短的时间内分析线路,找到最优解。比如难度赛中,在赛前集体观察线路的六分钟里,运动员要充分利用时间分析动作并记忆动作序列。

如果说运动员在攀岩比赛中是解题者,那定线员就是出题的人。我以前是运动员。从运动员转变角色成为定线员的过程对我来说还是比较顺畅的,这种转变就像是让一个刷过各种各样题型,脑子里已经攒了一个数据库的人来出新题,好像也是个顺理成章的事。在日常的训练当中,教练也是会鼓励运动员设计线路的,就像是一种思维训练,你在墙上用岩点呈现出的线路是否合理,与原本你在脑子里设想的动作难度是否接近,能不能完成,这既包含了对自己身体的理解,也包含对别人的了解,是非常需要经验累积的。当然,并不是只有当过运动员的人才能做定线员,很多定线员都是攀爬水平很高的攀岩爱好者,喜欢攀岩的人,往往都会想要尝试定线,想去创造一些动作,我就是攀岩爱好者出身,29岁才进入国家队。

反过来说,也不是所有攀岩运动员最终都会成为定线员,和我同期的很多优秀的运动员后来都转行了,不再从事与攀岩有关的行业。也许他们不能在攀岩里获得持续的乐趣吧,参加比赛只是改变命运的一种方式。而且,定线员也确实是一项兼具体力和脑力的很辛苦的工作。这也是定线员中少有女性的原因之一,并不是女定线员不能设计好线路,而是这份工作对体能的消耗实在是非常大的,就拿我今天刚刚定的一条线路来说,两个三角形的造型点差不多各有40斤,剩下三十几个小的岩点每个也得有10斤重,女定线员很难全程单独一人把它们钉到墙上。在为赛事定线的时候,工作强度就更大,一般会早起开工一直忙到晚上6点多吧,晚上8点多比赛结束,定线员还要重启工作,把岩点拆掉,换成下一轮的线路,在这个换线的过程中就要不断地试爬、调整,可能直到半夜才能回去休息。第二天早上继续跟赛事,比赛的时候看似不用工作,实际上是要认真观察运动员的表现的,这样才能为接下来的线路调整做准备。

很多人会问我,这么多年怎么坚持下来的?在做过运动员、教练之后,现在还在开岩馆、做定线员。其实对我来说不需要坚持,我就是觉得好玩儿。我喜欢面对不断的变化,不同的攀岩地点、不同的线路、不同的攀登方式,对我来说就是可以无限探索的。 进国家队的时候,像我这样的情况就是比较少见的。其他运动员一般都是从小就接触攀岩,进队里的时候也就十六七岁。所以,他们水平都比我高。但是教练说我是一个竞技型选手,能力虽然比队友们差,可比赛的输出却非常高。这可能就是心理上的问题,我很自信,也特别享受比赛,不管什么线路我都能发挥出自己的水平。进国家队的第二年,我参加亚锦赛、世界杯等等国际比赛,都拿到了国家队里的最好成绩。

进国家队的时候,像我这样的情况就是比较少见的。其他运动员一般都是从小就接触攀岩,进队里的时候也就十六七岁。所以,他们水平都比我高。但是教练说我是一个竞技型选手,能力虽然比队友们差,可比赛的输出却非常高。这可能就是心理上的问题,我很自信,也特别享受比赛,不管什么线路我都能发挥出自己的水平。进国家队的第二年,我参加亚锦赛、世界杯等等国际比赛,都拿到了国家队里的最好成绩。

我接触攀岩是很偶然的事。我家是沈阳农村的,高中没上完我就退学了,2003年去大连打工,进了一个户外俱乐部,老板看我的身体条件不错,耐力好,就让我做爬山的领队和收队之类的工作。他觉得我也挺适合攀岩的,他有教练证,就带我去了一个叫市民健身中心的地方,那里有一面水泥浇筑的攀岩墙,岩点都是用膨胀螺栓打进去的,不能移动,所以也就不能换线。墙上一共四条线,其中两条我爬上去很轻松,可另外两条怎么都上不去,这样,我就开始和攀岩较劲了。

那段时间我除了爬线,就是去网上找攀岩的视频看,看外国人在野外攀岩、看世界杯比赛之类的。所以,即便我后来爬完了馆里最难的线,我也知道自己的攀岩技巧还远远不够。我和当时身边其他几个一起玩攀岩的人说:我得出去学学,半年之后就回来。然后我就去了上海,结果再也没回去。其实我并不知道应该去哪儿学攀岩,只是在论坛上看到了一些上海岩馆的照片就出发了。当时我身上大概只有600块钱吧,朋友还给了我300块,他跟我说,这钱你不能动,要留到活不下去的时候买回程票用。在那些一起玩攀岩的朋友里,有些人家里条件是特别好的,但是他们不想出去学攀岩,因为哪怕只是走半年也是要舍弃很多东西的,只有我什么都没有,家也不在那儿,说走就走了。

我坐上客轮,花了三天两夜的时间从大连到了上海。论坛上说江苏路1号有家岩馆,到上海的第二天,我就去找了,怎么转都找不到,问来问去才知道,那岩馆早就拆了,论坛的信息是陈旧的。打听了之后,我去了上海八万人体育场。那时候是2004年底,上海只有两个岩馆,整个上海玩攀岩的人可能也就几十人、最多上百人,圈子很小。我一边爬一边在一个户外主题的酒吧打工。那两年,我还去了一次阳朔,凡是玩攀岩的人肯定都要去阳朔的。到了那儿我就傻眼了,那么多专业的装备,那么多高水平的人,我当时连攀岩鞋都没有,都是穿着胶鞋爬的,以当时的水平,我在阳朔也只能爬5.10级别的线,很初级。虽然我攀岩也算有一段时间了,但进步很慢,因为没有什么技术交流嘛,馆里的线路也没多少选择。

2006年,我和上海东冠攀岩俱乐部签订了代表资格,开始参加全国性的比赛。我想通过比赛学习攀岩,因为比赛特别容易暴露自己的缺点,也特别容易见到别人的技巧和方法。我没想过以攀岩作为职业,当时唯一的目标就是进入每一场比赛的决赛,因为只有进了决赛,才能爬到那一轮的线路,不然就只能看着别人爬,自己不能碰。就这样,那段时间我的进步特别快,2008年拿了一个自然岩壁的难度赛冠军,2011年拿到了全国攀石总冠军。 那段时间我还是一直在打工,即便拿了全国冠军,也没法靠打比赛生活。那时候比赛少,一年也就是一两场锦标赛,拿一场冠军差不多5000块钱。不过,攀岩水平高一点之后,就可以在岩馆当教练了。其实打工对我来说挺有意思的,离开家之后,我打过好多种工,在餐厅干活、卖保险、卖衣服、当临时演员,只要换不同的事做,我就不觉得过得辛苦,我对物质的要求不高,我就是想要去很多地方认识很多人,收获很多经历,做我喜欢的事情。当年从高中退学,也是因为这个,那时候我总觉得上学是在浪费时间,想赶紧进入社会。

那段时间我还是一直在打工,即便拿了全国冠军,也没法靠打比赛生活。那时候比赛少,一年也就是一两场锦标赛,拿一场冠军差不多5000块钱。不过,攀岩水平高一点之后,就可以在岩馆当教练了。其实打工对我来说挺有意思的,离开家之后,我打过好多种工,在餐厅干活、卖保险、卖衣服、当临时演员,只要换不同的事做,我就不觉得过得辛苦,我对物质的要求不高,我就是想要去很多地方认识很多人,收获很多经历,做我喜欢的事情。当年从高中退学,也是因为这个,那时候我总觉得上学是在浪费时间,想赶紧进入社会。

其实我的学习还可以,我是我们镇里唯一一个考上县里实验中学的。也是因为这样,13岁我就开始在学校寄宿,那种封闭的环境让我觉得很不舒服。初中三年我读了很多课外书,狄更斯的书对我影响很大,特别是像《雾都孤儿》《大卫·科波菲尔》那样主人公有着历险似的经历的故事。到了高一,我偏科非常严重,可是我又比较老实,就算化学之类的课我听不进去,可也不敢在课上做别的事情,就觉得特别浪费时间。然后,我就主动退学了。家长、老师、同学都劝我,我爸说,你至少要混到高中毕业吧。但我觉得青春宝贵,剩下的那一点点时间我也不想浪费了。那时候学校大概还没遇到过我这种情况,也没什么特别的手续,就让我自己签了份退学申请书。我的父母都是农民,他们虽然不愿意,恐怕也不知道该怎么处理这样的事情,最后也就接受了。

退学后我回家干了一年农活,什么都做,水稻从种到收、一锹土一锹土地把拖拉机装满一车,或者把几十斤稻草搬到什么地方去。总之,需要很多力气的活儿慢慢都干下来了,也一点儿都不觉得辛苦。我好像天生就很喜欢大自然,喜欢那种接地气的生活。在那之前,我特别没有自信,觉得自己除了读书什么都不会,什么也都不敢尝试。一年之后,我爸也觉得,这样过好像也行。他是个拖拉机手,到处跑长途,也算是见过一些世面,他想着我未来或许也可以在村里谋个工作。结果到了第二年,我的同学们都高三毕业了,我就提出来要和好朋友一起去大连打工,我爸又蒙了,但是也没法左右我的决定。我还有个哥哥,沿着既定的轨迹生活。父母对我唯一的要求就是不要在外面学坏,不做违法的事,能照顾好自己就行。灵感长在自然岩壁上

我成为定线员还有一些顺理成章的因素,就是像世界杯这样的赛事,需要一些做辅助工作的人员。我忘了是从哪一年开始,总之年纪大了,就开始参加这种工作。一开始的工作只是试线,虽然还是攀爬,但为了定线去爬线和在比赛中攀爬是两码事,在积累很多的工作经验后,我才学到如何更有效率地完成定线工作,如何更融洽地和各国定线员合作。直到现在,对我来说,最重要的定线经验的积累还是在那些世界最高水平的赛事中,因为级别越高的赛事对线路细节的处理就越多,定线员需要反复调试那些细微的地方,每一个岩点的方向都要一组人反复尝试,因为每个人的身体条件都是不一样的,越多人去试,岩点的表达就会越准确。一般的训练用线,不需要那么精细,与其在一个点上细抠,多换几条线就能训练到不同的动作。

定线员是非常依赖经验的工作,那些技术性的东西都是非常基本的要求,比如用什么手法不会把钉子打断,不会伤到手指之类的,但对定线员来说最关键的还是思维模式。能不能不断地创造出好的线路,只能靠定线员自己的积累。对我来说,所谓好的线路是丰富的,是要能激发人攀爬欲望的——你一眼看上去是不知道该怎么爬的,要琢磨一下,找找动作,等真的上墙了,爬几下可能就掉下来了,需要打破原来的设想,换个动作、换个方法再爬。我本身就喜欢爬这样比较复杂的线路。

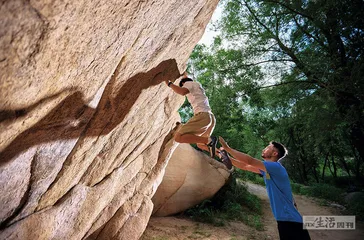

对我自己来说,人工岩壁攀爬除了比赛用途,主要是为了给去野外攀岩做前期的训练。自然岩壁中石头的独特性是无尽的,它永远具有更强的吸引力,提供更广阔的想象力,即便我们可以依靠岩点在岩馆里做出看似比野外攀爬更难的线路,也无法复制那种不确定性。所以,“在比赛和人工岩壁中越来越流行的”岩壁上跑跑跳跳甚至飞起来的动作,它是更多地考验身体的协调能力,但是在野外攀岩中其实很少用到这方面的能力,你几乎不会看到像跑酷一样的野外攀岩。在野外,你像蚂蚁一样趴在岩壁上,完全不知道接下来的路怎么样,只能看着石头的走向,根据以往的经验、你掌握的技巧去判断,怎么找到出手的顺序,怎么处理脚的位置,在未知中寻找出一条路径,同时要控制风险。

每一次站在半空中定线,我其实都并不知道最终的线路会是什么样的,每一条线路都是全新的。我没办法提前想好岩点在岩壁上的位置,即便我对眼前的岩壁的高度、面积、角度都已经非常熟悉了,我也不会在岩壁下就开始设计,因为那样的设计是在平面上展开的,呈现的线路会非常简单。而运动员的攀爬是在三维空间实现的,攀爬的轨迹是立体的。我只有置身在同样的空间,才能完成想象——每一个岩点倾斜的角度,它们组合出的形态——这有点儿像厨师做菜,用不同的材料做出不同的菜,有时候创新的想法是材料给的,创新是需要自己去品尝、去感受、去调整的。每一个人用同样的材料做出的东西都是不一样的。

定线员的想象力受很多条件的限制,比如说他自己对身体的控制力。像柔韧性不好的定线员,不能做一字马的动作,他很可能就会把这个动作放在线路里。但是,当运动员的柔韧性足够好,这种两脚支撑的动作就可以为他解放双手,用作休息。换句话说,他可能意识不到这样的动作设计是应该避免的。 想象力更多的还是来自攀爬的经验。我的很多设计灵感都来自野攀,野外的石头都是很立体、很随机的,所以攀爬的动作经常会是比较奇怪的,是我们从来没有想象过的。比如我在甘南藏族自治州野攀的时候遇到过一个动作,两条腿要分得很开,但上方是没有点可抓的,只能反手用一个大拇指抵住一个中心位置的点,这样的动作当然可以通过人工岩点复制出来,但如果我只有室内攀爬的经验,恐怕是很难想到的。我很喜欢把不同的造型叠加起来使用,造型会更加立体,走向一种新的形态,也是在接近室外岩壁,这样的造型能激发一些新的抓握方式和攀爬动作。

想象力更多的还是来自攀爬的经验。我的很多设计灵感都来自野攀,野外的石头都是很立体、很随机的,所以攀爬的动作经常会是比较奇怪的,是我们从来没有想象过的。比如我在甘南藏族自治州野攀的时候遇到过一个动作,两条腿要分得很开,但上方是没有点可抓的,只能反手用一个大拇指抵住一个中心位置的点,这样的动作当然可以通过人工岩点复制出来,但如果我只有室内攀爬的经验,恐怕是很难想到的。我很喜欢把不同的造型叠加起来使用,造型会更加立体,走向一种新的形态,也是在接近室外岩壁,这样的造型能激发一些新的抓握方式和攀爬动作。

其实不管是给运动员的训练、比赛定线还是为城市的攀岩馆定线,底层逻辑都是一样的,差别只是在于你的线路的受众是谁。就像我们一开始提到的,比赛定线的基本需求是要区分成绩,那么线路越向上就要越难,能力差一点的选手会在半路,或者临近终点的时候纷纷掉落。其他的原则大体相同,排在第一位的都是安全性,不能设计容易受伤的线路,比如向下跳跃的动作,或者容易卡住手脚的缝隙之类的,对岩馆来说,在有小角度攀爬动作的下方不能放体积大的岩点,人坠落的时候容易撞到上面。

除了基本的原则,攀岩的线路需要具备观赏性,如果所有动作都相似、难度相近,就会很枯燥。运动员会吐槽没意思,爬得不过瘾,观众看着也会觉得没劲。他们都需要动作丰富的线。从专业的角度来讲,就是所谓创新,通过岩点的设置设计出更多的、大家没怎么用过的动作组合。比如正常的起步动作通常是四点平衡的动作,我为亚青赛设计过一条要做两个动作才能达到起步状态的线路,把静态的起步变成了一个动作组合,从线路开始就增加了一些难度,当时大家都觉得挺有意思的,其实这样的动作在大赛中是经常能见到的。定线的创新总是越来越难。

我现在比较喜欢做的是去野外的大岩壁上开线,就是在岩壁上找到一条可走的线路。自然的攀岩上有着让我想要永远追逐的东西。我和我的搭档去了云南、甘肃、川西开发大岩壁线路,去年又去了新疆的天堂湖。在室内的人工岩壁上定线,需要你来设计动作,但是在野外,你就要跟着石头的脉络走,大自然会引导你怎么去向上攀登。相比室内定线,野外岩壁的资源是不可逆的,其中当然有一些基本的原则,比如尽可能走直线,因为直线最短,往往也是最安全的。但同时要开好线是非常需要经验的,如果在你开线的位置旁边1~2米的地方有更好的路径可以走,更精彩的动作可以做,也可以说你开的线错过了精彩的部分,但这基本是无法修正的。

我在野外开的“难度线”不多,几十条吧。攀石线开得比较多——爬上一块巨石,从开始出手到爬到顶端,一条线路就出现了,然后根据自己的感觉为它确定难度等级。相比室内的定线,野攀的开线会成为一种重要的人生经历,多年以后再回到最初开线的地方,石头还在、岩壁还在,过往就会历历在目。更重要的是,在你开线之后,会期待其他人能和你一样体会到一条线路的美妙,就像在隔空的分享中得到一种遥远的呼应。