在白河攀岩

作者:黑麦 在近30年的时间里,北京密云的白河见证了数代攀岩者在这里的锤炼与成长。这片花岗岩峡谷,在无数攀岩者的触摸与挑战下,逐渐形成了丰富多样的攀爬地形——坚硬的岩体、交错的裂缝、陡峭的仰角,为攀登者提供了天然的试炼场。从最初仅有的十几条线路,到如今遍布峡谷的1379条线路,白河已从一片原始岩壁发展为国内最具影响力的攀岩胜地,成为都市攀岩者心中的必访之地。然而,对一些人而言,白河的意义不止于此。白河往事

在近30年的时间里,北京密云的白河见证了数代攀岩者在这里的锤炼与成长。这片花岗岩峡谷,在无数攀岩者的触摸与挑战下,逐渐形成了丰富多样的攀爬地形——坚硬的岩体、交错的裂缝、陡峭的仰角,为攀登者提供了天然的试炼场。从最初仅有的十几条线路,到如今遍布峡谷的1379条线路,白河已从一片原始岩壁发展为国内最具影响力的攀岩胜地,成为都市攀岩者心中的必访之地。然而,对一些人而言,白河的意义不止于此。白河往事王大原名王滨,是白河的初代元老,因身材高大,圈子里给他起名“王大”。1990年代中期的时候,《山野》杂志上几张外国人攀岩的照片,电视里播放的关于攀爬的零星镜头,以及1990年代的登山热,都让他对攀登产生了浓厚的兴趣,那时候,他的志向是登山,攀岩对他而言,只是“一种训练”。1994年7月,他的朋友在登顶了阿尼玛卿峰后,遭遇了不幸,这段回忆深深地印刻在王大的脑海中,相比意外带来的恐惧感,王大感到更多的是震惊,或许由此,他也比同期的攀登者更早地对山石产生了一种敬畏,这或多或少也塑造着他的攀爬风格,以及他与白河之间的关系。

从慕士塔格峰和雪宝顶下来,王大原本想趁冬天来到白河练习攀冰,却意外地发现了一片“仙境”。白河距离市区只有100公里,与密云水库主坝相邻,连绵的花岗岩地貌,与溪水、潭穴、鹅卵石、原始次生林组成了层峦叠嶂的风貌。1994年冬天的某个晚上,从岩石上下来的王大背着书包往张家坟村走,他本想搭车回到密云县城,一辆“面的”(小型面包车)停在路边,驾驶室里的人用带着密云口音的话问:“找住宿吗?”随后,王大就被带到了客栈“德来之家”。这是村里一户普通的民房,紧邻公路,偶尔出入的背包客、攀岩者,10块钱一天的住宿费,自家种的蔬菜,清甜的小米粥,都让王大觉得“此地可以久留”。

“4号营地”是位于美国优胜美地国家公园内的一片露营区,毗邻瀑布底部的花岗岩峭壁。这个看似简陋的营地,在1970年后成为现代攀岩运动的摇篮,《洛杉矶时报》曾报道,攀登者在交流切磋中不断突破着技术边界,并将创新理念实践于半圆顶和酋长岩等标志性岩壁。德来之家,几乎就是白河的“4号营地”。这里是白河早期攀岩者的据点,康华、丁祥华、阿草、王茁、伍鹏、赵鲁、王滨等白河早期攀岩者,经常围坐在院子里喝酒、聊天,讨论攀爬技术。如今的德来之家过道里有组照片墙,上百张看起来有些褪色的照片记录着来自世界各地的攀岩者,德来之家的老板邓德来几乎能如数家珍地说起他们的名字,以及他们踏足白河的年月。

“有时候,我们也住在山下,在水边搭个帐篷”,老岩场的溪流绕着山打了一个急转弯,“那个地方不只是攀岩的据点,徒步、钓鱼的人也会来到这里安营扎寨,多的时候能有十几个帐篷,都是年轻人,聚在一起气氛友好,萍水相逢,几瓶啤酒喝下,这个荒无人烟的野外就开上了小party”。1990年代中期,登山的人不多,攀岩的更是寥寥无几,村里人对攀岩几乎一无所知,常常误会他们是来山里寻宝的探险者。有天晚上,德来按照和王大他们的约定,开着车按时来到老岩场的“固定接车位”,却迟迟不见这几个人到来,德来好奇心胜,顺着小路,寻着声音,最后看见了挂在山上的王大,小声惊呼“好家伙”。德来说,“城里人叫攀岩,我们叫爬剌子”,在密云土话里,剌子是山,给人一种尖刺的感觉。 “挂”在山上的王大,很早就触摸到了花岗岩的特殊质感,在他看来,那坚硬的岩壁有着和古老城市一样的风骨和柔情。为攻克某个关键动作,他常常连续数小时挂在同一段岩壁,像一枚静止的楔钉,攀岩者称之为“work”。手与脚才是岩壁的破译者,经过反复腾挪、跌落、再攀附,岩粉簌簌飘落,安全带勒出深痕,肌肉在无数次失败中悄然编织新的记忆线条。

“挂”在山上的王大,很早就触摸到了花岗岩的特殊质感,在他看来,那坚硬的岩壁有着和古老城市一样的风骨和柔情。为攻克某个关键动作,他常常连续数小时挂在同一段岩壁,像一枚静止的楔钉,攀岩者称之为“work”。手与脚才是岩壁的破译者,经过反复腾挪、跌落、再攀附,岩粉簌簌飘落,安全带勒出深痕,肌肉在无数次失败中悄然编织新的记忆线条。

2000年以前,在白河攀岩能遇见的都是熟人,有登山圈的,还有些来自“七大古都攀岩馆”。在众多人中,他对陈辉的印象极其深刻,这个一路从怀柔走来,身上装备极其简陋,登山包里装着狗皮被子的人,看起来像个流浪者。几年后,这个在当时看起来有点“落魄”的人,在“纪念碑”的岩石上完成了徒手攀岩,为白河增加了一份传奇性。“其实最初我们能买到的装备都很有限,户外用品店出售的无非是些背包、帐篷和各种冲锋衣,攀登用得上的几乎一样没有,”王大说,“为了攀岩,我们买过高空作业的绳索、安全绑带,还从登山协会借过一些岩锥、安全绳,过了几年,户外店陆续开始出售攀岩装备了,在当年都是不菲的价格。”

早期的岩友常为装备苦恼,毕竟没有装备只能对一些高大的岩壁望洋兴叹,偶尔遇到有人带来几件国外的装备,他们就会像孩子一样挨个“把玩”一番。康华曾带着朋友的进口岩锥在村里寻找铁匠,效仿巴塔哥尼亚创始人伊冯·乔伊纳德(Yvon Chouinard)做出攀爬装备,铁匠手巧,不一会儿就敲打出相同的样子交货。

康华用这个说不清材质的岩锥爬上岩缝,可就在离地七八米处,他突然感到重心不稳随后大吼一声:“冲坠!”按理说,打在石缝里的岩锥会牢牢地抓住安全绳,把康华吊在半空中,但让人没想到的是,所有的岩锥也跟着康华一起冲坠到地上。这次事故使康华的胸椎受到压缩性骨折,王大慢条斯理地说:“这是白河的第一起事故,当年受伤的人如今还活蹦乱跳着,这是好事。”

2000年的时候,白河已经有了二十几条线路,主要集中在今天的老岩场附近。由于装备有限,靠在岩缝里打塞的传统攀,以及挂住岩钉上行的运动攀,还没有普及,即便如此,大伙“因陋就简”,也举办过一次攀岩大赛。赛后,几位南方来的岩友在聊天时谈起了广西阳朔,说那边的攀岩已经不得了了。

春节前,带有强烈好奇心的丁祥华、康华、徐晓明、王大等白河岩友去了趟广西,王大把那次集体观摩的行程称为“朝圣”。当时,阳朔只有月亮山和大榕树两个岩场,但圈里都说那是国内氛围最浓厚的攀岩胜地。“一水儿的喀斯特地貌、石灰岩、峰林,有仰角;阳朔是个很成熟的景区,有好多外国人很早就住在那边攀岩了;他们的设备也全,保护器材、挂片……”想到北京当年的攀爬还处于“顶绳时代”,王大感叹比北京洋气太多了,“他们那会儿已经吃比萨喝洋酒了”。

除了经济上的差距,最让王大意外的是人的状态,那里的人穿得更时髦,有些是摇滚乐范儿,有些嬉皮范儿,人人被紫外线晒得黝黑,露出结实的肌肉。“当地人穿着拖鞋就去爬山了,不像是北京,要搞很多户外装备才出发,”王大说,“在那儿你觉得攀岩不是一种运动,就是休闲,山和他们的生活融在一起了。”那会儿王大还没看过《山谷崛起》这部讲述美国攀岩圈的纪录片,美国的登山者开创了一种反主流文化的生活方式,如同摇滚乐文化一样,对大众的保守价值观产生颠覆。王大莫名觉得攀岩也应该是这个样子的。 再回到北京后,开线就成为白河岩友最重要的工作。从一些名字可以窥见当年的攀岩生态,比如最初的名字都是关于攀登技巧的,例如“十一扣”“十二勒”“儿童线”;随后发展出一些和日常生活有关的名字,诸如“酒醉的探戈”“私房菜”“手抓肉”“肉夹馍”;陈辉想给岩场起名“爱到尽头”,王大听了龇牙咧嘴,觉得“土了点”,随后更名为“完美心情”;攀岩者“手套”在攀爬时捅到马蜂窝,随后冲坠,于是就有了“手套与马蜂窝”这条线路;程序员出身的王茁和伍鹏,想让岩友像打电子游戏一样通关攀岩,于是就开发了“小怪”和“老怪”两个岩场;某夜醉酒,伍鹏穿着拖鞋爬上一条传统线路,不料失手从十几米的地方跌落,如同奥地利登山家赫尔曼·布尔(Hermann Buhl)所言,山自有办法瓦解你的过度自信,由此,线路“自由的风”也更名为“风之坠”。

再回到北京后,开线就成为白河岩友最重要的工作。从一些名字可以窥见当年的攀岩生态,比如最初的名字都是关于攀登技巧的,例如“十一扣”“十二勒”“儿童线”;随后发展出一些和日常生活有关的名字,诸如“酒醉的探戈”“私房菜”“手抓肉”“肉夹馍”;陈辉想给岩场起名“爱到尽头”,王大听了龇牙咧嘴,觉得“土了点”,随后更名为“完美心情”;攀岩者“手套”在攀爬时捅到马蜂窝,随后冲坠,于是就有了“手套与马蜂窝”这条线路;程序员出身的王茁和伍鹏,想让岩友像打电子游戏一样通关攀岩,于是就开发了“小怪”和“老怪”两个岩场;某夜醉酒,伍鹏穿着拖鞋爬上一条传统线路,不料失手从十几米的地方跌落,如同奥地利登山家赫尔曼·布尔(Hermann Buhl)所言,山自有办法瓦解你的过度自信,由此,线路“自由的风”也更名为“风之坠”。

这些线路的难度大多集中在5.10到5.12之间。这组数字来自“优胜美地难度系统”,常用缩写“YDS”标示,这是由美国“山峦俱乐部”在1937年制定的国际通用攀岩难度评级标准。体系采用1~5级分类,其中5级特指需要专业装备和技术的高难度攀岩。在5级攀岩中,小数点后的数字进一步细化了难度等级:数字越大,代表线路对攀岩者的肢体协调性、动作技巧和体能消耗的要求就越高,整体难度也随之提升。

那时候,白河岩友还郑重其事地写过一段时间攀登报告,在开发和攀爬岩壁时,他们会绘制手稿、拍照片、定坐标,有时还会把个人的感受和畅想一并发布到论坛中,但随着时间的流逝,随着论坛渐渐淡出人们的生活,那些影像、记录,同一些记忆,被封存在论坛的旮旯里。2014年时,岩友甘叔(Griff)写过这样一句话,随着通信的发达和装备的充足,当年大家认真对待每一次行动的态度却已经一去不返了。

王大也常常回忆他和王茁等人攀爬“完美心情”时的情形,这是白河最大的一块岩壁,位于310省道四合堂桥西南五公里处,九段绳距(pitch)总长204米,岩壁朝向西北,难度等级在5.11左右。“中午攀爬时阳光不会太刺眼”,由于它的线路很漫长,遇见傍晚落日的余晖,像是托着你攀登,“具体爬了多少次不记得了,只记得石头特别美,爬起来特舒服”,王大说在市区里也有一条他偏爱的路,“从清华大学到圆明园有一条小路特别美,跟‘完美心情’一样”。 成为开线者,是不少攀岩新手的“小目标”,这不只可以作为攀岩生涯的坐标,还能将自己的名字和某段岩壁深深地绑定在一起。周鹏是白河开线最多的人之一,20年间,他开辟了上百条线路,10年前,他在这里创办了“享攀”学校。周鹏认为,开线人要有较低攀爬者的视角,也需要有较高的攀爬水平,无论是对山,还是之后的攀爬者,都是一种责任。

成为开线者,是不少攀岩新手的“小目标”,这不只可以作为攀岩生涯的坐标,还能将自己的名字和某段岩壁深深地绑定在一起。周鹏是白河开线最多的人之一,20年间,他开辟了上百条线路,10年前,他在这里创办了“享攀”学校。周鹏认为,开线人要有较低攀爬者的视角,也需要有较高的攀爬水平,无论是对山,还是之后的攀爬者,都是一种责任。

在开线课上,顶绳吊着攀岩者正举着电锤在岩壁上钻孔,随着一阵阵石灰扬起,一些松动的岩石也应声落地。当一个深度约10厘米的钻孔被打好时,他从身后的腰包拿出膨胀螺栓,打入岩石。开线并不是简单地“挂片安装”,挂片之间的位置和距离,既决定了后继者的攀爬路线和方式,也关系着一条线路的安全系数。

挂片是运动攀的重要工具。在白河的1.0时代,安装挂片还是个有争议的存在,这个话题甚至延续到今天,偶尔还会有人提起源自20世纪中期的“无痕山林运动”(Leave No Trace)。在一些人看来,运动攀的路线预先设置了锚栓(bolts)作为保护点,攀爬者只需要扣上快扣和绳索即可攀登,这会吸引来更多的攀爬爱好者;另一些攀爬者更向往传统攀,他们认为在岩缝中放置随时可以被移出的保护塞才更纯粹。

这场争论,在一块名为“纪念碑”的岩壁下展开。这是一块突出于山体的岩石,岩石方正、醒目,表面经过雨水和日光的洗礼十分干净,给人一种肃穆之美,当年王茁、王大等人打车去白河,在出租车里高声讨论着它高度、材质与纪念碑的相似,司机扭头惊呼:“你们敢爬纪念碑?”于是这条线路由此得名。 “这条线高48米,分为两截,下半段可以凭借可拆除的机械赛传统攀,而上半段的22米路线因为过度光滑,几乎无法放入任何塞子。爬上去无非两种方式,先传统,再顶绳;如果只爬传统攀,只能完成高度的一半,总有点不尽兴的感觉,”王大说,“因为挂片这事岩友分成了两派,一方认为,上半段不应被开发,而另一派认为要在上半段打入挂片才能让路线完整。”王大继续说:“王茁、伍鹏、康华都是支持的,黄茂海是从国外回来的,他说可以试试传统攀。”

“这条线高48米,分为两截,下半段可以凭借可拆除的机械赛传统攀,而上半段的22米路线因为过度光滑,几乎无法放入任何塞子。爬上去无非两种方式,先传统,再顶绳;如果只爬传统攀,只能完成高度的一半,总有点不尽兴的感觉,”王大说,“因为挂片这事岩友分成了两派,一方认为,上半段不应被开发,而另一派认为要在上半段打入挂片才能让路线完整。”王大继续说:“王茁、伍鹏、康华都是支持的,黄茂海是从国外回来的,他说可以试试传统攀。”

最终,两派人决定用他们最擅长的方式完成“决斗”——攀爬。当天,站在岩石下的黄茂海的态度相当坚决,他带足了传统攀所用到的岩塞、块塞(nuts)和扁带,还有些不常见的小钩子。王大用顶绳的方式从上向下降安装挂片,如果黄茂海在挂片打入之前完攀,王大一方则需放弃打挂片的念头。

第一段路线黄茂海很快就通过了,爬过了第二段约10米的位置时,黄茂海突然没了手点,于是王大降到了与他几乎平行的位置,强忍着笑看着老黄。就在此时,黄茂海似乎快撑不住了,他迅速地摸了摸身后装备,王大起初以为他要掏出岩塞,没想到黄茂海却掏出了快挂,一下子挂在了王大的腰上。这场“对决”最终以戏剧化的场面收尾,也意味着支持打钉的一方获胜了。很快,“纪念碑”被打入挂片,后继者会以运动攀的方式体会着这个巨大的光板墙的摩擦力缓缓上行。

白河攀岩基金的成立,最初也和挂片有关。这个由丁祥华、康华等人成立的组织,初衷就是为了集中购买装备开线。“当初的一根绳子1200元,一把铁锁六七十元,下降器二三百元,挂片一套六七十元,这些钱在当年也是笔不小的开支,开发一条线路,可见地钉上去大几百块钱”,王大说,“基金的主要功能就是把为数不多的攀岩人都召集起来。”

王大把开线比喻成攀岩者在岩壁上的创作,手指触到石壁的凹凸处,便有了路,“所有的工作都由开线者独立完成”。2015年,白河攀岩基金制作了一本《北京攀岩指南》,记录了27个岩区,300多条线路,王大在路书的发布会上有些激动地说:“白河的攀岩者在这16年里都干了些什么?他们只做了一件事,就是把生活、生意、青春……都变成了钉、变成了耳片(bolt)、变成了挂片,钉在了岩壁上,变成了线路。”一座山与另一座山有什么不同

攀岩的人有两种,如果一种是休闲派的,那么另一种就是硬核派的,何川明显属于后一种。在地面上,何川很安静,讲话声音也很轻,只有笑起来的时候,两侧的脸颊会显出笑纹,他的笑纹很明显,就像是岩石上的缝。在岩壁上,何川会展现出一种与地面截然不同的力量,那是一种持续的爆发力,腿上的肌肉会夸张地隆起来,手臂的肱桡肌、腕长伸肌也明显地突出。 在攀岩圈,大家都叫他小河,这几年他攀的岩石和山越来越多,有人开始叫他何老师。何川本来也是老师,他曾在北京理工大学读书,读完光学博士后留校任教,比起老师这个角色,何川显然更喜欢做一名攀爬者。2003年6月,当何川第一次走进白河的时候他就被这里的岩壁所吸引。峡谷间,峭壁如削,灰白色的花岗岩体裸露嶙峋,像巨幅浮雕矗立于河畔,岩钉与快挂偶尔碰撞出清脆声响,与风声水声交织成荒野合奏,这场景让何川很快想到自己的童年,在重庆的山里四处闲逛的自由感。

在攀岩圈,大家都叫他小河,这几年他攀的岩石和山越来越多,有人开始叫他何老师。何川本来也是老师,他曾在北京理工大学读书,读完光学博士后留校任教,比起老师这个角色,何川显然更喜欢做一名攀爬者。2003年6月,当何川第一次走进白河的时候他就被这里的岩壁所吸引。峡谷间,峭壁如削,灰白色的花岗岩体裸露嶙峋,像巨幅浮雕矗立于河畔,岩钉与快挂偶尔碰撞出清脆声响,与风声水声交织成荒野合奏,这场景让何川很快想到自己的童年,在重庆的山里四处闲逛的自由感。

何川最初认为,热爱户外的人多少带着某种逃避现实的意味——他们不过是躲进山里寻求清净罢了。然而连他自己都未曾预料到,这片山野最终唤醒了他生命中另一个截然不同的自我。最初,何川是王茁的搭档,在王茁的指引下,他越来越喜欢接近原始的传统攀。每到周末,何川就会坐着980路公交车,在密云市区转乘德来的“面的”来到村里。起初他也住在德来之家,后来这里的人越聚越多,多的时候能有几十个,很快就住不下那么多人了。

2005年的时候,何川也像许多岩友一样搬到了四合堂村,村子距离攀岩者居住的核心地带还有一段距离,何川喜欢这个环山且幽静的村子。小院经过了几轮装修,显得挺干净,房子的布置也比先前多了一些现代的感觉,开放式衣柜,装备架,但有些陈设保持着过去的状态,比如何川在院子里自制的攀岩墙,比如他用树桩搭成的类似“巴查尔梯子”(Bachar ladder)的攀冰训练器。

三年前,何川在白河开发了目前最难的线路之一,并将它命名为“雄起”。这是一条难度为5.13c的路线,岩友评论“动作有趣,线路干净,冲坠安全”,在何川看来,白河的攀岩难度没有那么大,最难的线路也只是接近5.14。“白河的特别之处在于其包容性,从5.6的初级线路到5.14的高难度挑战,不同水平的攀岩者都能在这里找到属于自己的岩壁。”何川说。这种阶梯式的难度分布,使得白河成为中国攀岩人才成长的摇篮。无数攀岩爱好者在这里完成了从菜鸟到高手的蜕变。何川补充道,“光板岩”代表的是一种风格,比如美国的酋长岩,真正的挑战在于直接攀爬裸露的花岗岩表面,“白河的美是‘小而美’,你很难想象在一个嘈杂且巨大的都市之外,会有这样一片净土”。

毫无疑问,何川对于白河的情结,也源自于他在这里的技术沉淀。2021年开始,他先后完成了5.14a难度的“中国攀”和5.14b的“辣米粉”。最近,他又在广西凤山社更穿洞开辟了一条难度5.15b的“射雕”线路。在他看来,蜂窝状的孔洞、钟乳与悬垂的屋檐,充满戏剧性和转折,“在那里,你常常需要寻找隐秘的支点”,但在白河,岩壁上的裂缝和棱角带着近乎暴烈的诚实——抓握或摩擦,全凭力量与技巧的硬碰硬。“花岗岩需要意志,石灰岩则更需要想象力,但花岗岩会让你陷入厘米级的博弈。”何川说。两种岩石就像两种截然不同的语言,前者冷峻、坚硬,后者细腻、复杂。

何川喜欢把每一次攀爬比喻成解题的过程,他说,大岩壁、川口塔峰、阿尔卑斯六大北壁、托雷峰、白河都很美。对于理科生而言,美是一个具象的东西,也是一些变量的集合。当问到何川,作为光学博士对攀岩是否有帮助时,得到的答案是肯定的。从阅读线路,到对危险的预判,再到攀爬甚至记录,“都需要有一种理科生的逻辑”。

山与山有不同的性格,天气、季节的影响也会让岩壁有不同的脾气。光学专业出身的何川,似乎对于捕捉岩壁的美,有着更为敏感的触觉。清晨的岩壁裹着露水,指缝间能摸到它的瑟缩;午后岩壁突然慷慨起来,摩擦力变得饱满;“飞跃疯人院”有点刚烈;“歪瓜裂枣”是性情考验,有时要等温度变化才能从那里得到最顺滑的手点。从岩缝里冒头的千足虫,偶尔遇到惊恐的蛇、猫头鹰都是常事,似乎只有从密云水库掠过的凉风,才会让你感到大山偶尔的温柔。攀岩家里多·弗罗瑞斯(Lito Tejada-Flores)说,你永远不会两次攀登同一座山。何川同意这个说法,但在白河,有些例外,比如位于“Cool Day隧道”西侧出口的上方的“纪念王茁”。不只有向上的维度

山有起伏,人生也是。作为攀登爱好者,何川也曾多次走出白河,去攀登更高的山峰。2017年,就在何川第五次冲击布达拉山北壁时,保护点失效脱落,导致他胫骨、腓骨多处断裂,医生直接告诉他,以后走路都费劲,就更别说攀岩了。医生的这句话,给何川带来了极大的打击。

其实在此之前,何川也遇到过两次惊心动魄的事故,一次是在2012年,在登顶婆缪峰后的下山过程中,一块“像头一样大”的落石,击中了何川的左腿,受伤的软组织顿时肿得像面包一样大,他最终死里逃生回到地面;另一次是在白河,何川给一个美国岩友做搭档,在一段传统攀的线路里,两人选了根细绳就开始攀爬,爬到一半时岩友冲坠,何川这时才发现,绳子和保护器并不匹配,于是两只手只能紧紧抓住绳子,靠着摩擦力岩友才最终停在了何川的头顶上,而此时何川的手已经完全磨破了。

休养的过程中,何川宽慰自己是个幸存者,他想过,实在不行就在白河隐居。康复中的他只能做点力所能及的事,比如拖着伤腿,把院子收拾好。暂别了山和岩壁,何川的观念上渐渐发生了一些转变,“之前我好像很害怕死亡,后来我好像对生命有了新的认知,我突然想把自己生命的潜能都挖掘出来”。

登山运动员凯蒂·卡尔霍恩(Kitty Calhoun)曾说过,一旦你出生,你就进入了一个充满风险的世界。这是生活的一部分,也是让生活精彩纷呈的原因。攀登有很多意义,比如如何应对恐惧,如何应对生活的不同境遇。何川开始复健,他用一种疼痛克制另一种疼痛。“疼、麻、紧绷、僵硬、没有知觉”,何川用一连串的词去形容他的伤痛,有天,他来到了大望路的攀岩馆,换上鞋的一瞬间,他竟觉得自己的腿脚有些陌生。

在接二连三的训练之后,何川又站回到了“精神救赎之地”——白河,在很长一段时间里,何川觉得这里就是故乡。登山家安纳托利·波克里夫(Anatoli Boukreev)说过,山不是我实现抱负的体育场,而是我实践宗教的大教堂。此刻,白河的山也变成了何川的康复中心,在他熟悉的地方,身体和精神都得到了治愈。每次来到岩场,“我都会发自内心地笑出来,我很确定这是我喜欢做的事。”何川说。 几年后的何川,似乎又恢复到了之前的状态,在2022年的“白河一公里挑战赛”上,何川坦言,那是他体力最好的一段时间。赛事当日清晨,何川与搭档亮亮在白河岩壁下集结,伴随着朝阳初升,他们开始了“攀岩马拉松”——全程自由攀登(Free climbing)。首条线路“歪裂直下”虽难度评级不高,但近乎光滑的岩壁毫无明显支点,全凭摩擦与重心控制,何川神经紧绷,反复默念“千万别掉”,最终顺利攻克。然而,放松警惕后,他在简单的第六段意外脱落,于是迅速重攀。前三条线路势如破竹,但随着午后温度攀升,何川的体能也开始告急,在第四条线路后半程,他的动作变得滞涩,每挪一步都需大口喘息。

几年后的何川,似乎又恢复到了之前的状态,在2022年的“白河一公里挑战赛”上,何川坦言,那是他体力最好的一段时间。赛事当日清晨,何川与搭档亮亮在白河岩壁下集结,伴随着朝阳初升,他们开始了“攀岩马拉松”——全程自由攀登(Free climbing)。首条线路“歪裂直下”虽难度评级不高,但近乎光滑的岩壁毫无明显支点,全凭摩擦与重心控制,何川神经紧绷,反复默念“千万别掉”,最终顺利攻克。然而,放松警惕后,他在简单的第六段意外脱落,于是迅速重攀。前三条线路势如破竹,但随着午后温度攀升,何川的体能也开始告急,在第四条线路后半程,他的动作变得滞涩,每挪一步都需大口喘息。

在夕阳西沉时,何川的双脚因充血肿胀起来,攀岩鞋带来的剧痛,几乎使他的斗志消磨殆尽。在最后一条线路“歪裂直上”的攀登中,他机械地挪动身体,直到发现距顶峰仅剩百米,随后一股突如其来的能量席卷全身,麻木感瞬间褪去,他像被注入强心剂般连续突破动作,向终点发起冲刺。这场持续近15小时的鏖战,在黑暗与寒冷的夹击中迎来戏剧性逆转。当何川触及岩壁顶端时,疲惫与亢奋交织,白河的星空下,人与岩的角力终以意志的胜利落幕。

直到今天,何川仍对那场赛事记忆犹新,他也会用“八天八夜独攀华山南峰”的经历对比两次攀爬的心态,“第一次独自面对大岩壁,心理上要经受巨大的考验,挺过了前三天后,就越来越轻松,最后两天还会有点不舍,但一公里赛完全是对耐力的挑战,越往后越艰苦”。

在近乎垂直的岩壁上,攀爬远非简单的“向上”。比如在“往事随风”中,第七段第二个难点是翻一个小平台,指尖抠进岩缝,身体侧拉,重心微妙地偏向左侧,才能侧身通过。在那次一公里攀岩赛中,真正的挑战,并非登顶,而是在失衡与稳定、耐力与专注之间,找到属于自己的节奏。

这与乔恩·克拉考尔(Jon Krakauer)在小说《荒野生存》中的一段描述极为相似:在艰难的攀登初期,尤其是独自攀登,你会不断感到深渊在背后拉扯着你。抵抗需要付出巨大的努力,虚空的声音让你紧张不安,它让你的动作变得犹豫、笨拙、断断续续。但随着攀登的进行,你学会了相信自己的自控力。渐渐地,你的注意力变得如此高度集中,以至于你不再注意到关节的疼痛、大腿的抽筋。生活中的杂乱,未付的账单、错失的机遇、沙发下的灰尘,所有这一切都被暂时遗忘,所有的纷扰都被你手头上明确而强烈的目标所挤走。

人生有起伏,白河也是。《比山更高》的作者宋明蔚把2004到2014年的10年称为白河的“黄金10年”。他说:“那段时间,社会有一种开放的气息,人们愿意尝试新鲜事物,这股力量推动着白河的攀岩人数,也丰富着那里的多样性。”但在2014年后,白河也在经历着某种“倒退”,激增的岩友群体,带着对于攀岩的不同理解涌入这里,给自然环境带来不小的影响,为此,何川还在攀岩社群中写过一些准则,尊重岩石;尊重线路开发者;尊重攀登运动;尊重当地人。即便如此,在2018年后,“关于水资源保护等措施接踵而至”,当地关闭了部分河道、瀑布岩场,来白河的攀岩者眼见得少了。岩友nk曾在攀岩论坛中带着一丝遗憾地写道,“心有猛虎,细嗅蔷薇”是我心中一个攀岩人应该追求的状态。 2020年,疫情的暴发改变了人们的生活方式,户外运动成为逃离封闭、重获自由的重要出口。露营、徒步、越野跑等项目风靡,人们渴望在自然中寻找慰藉与活力。攀岩也在社交媒体的推波助澜下从小众走向主流,室内攀岩馆的兴起降低了入门门槛,而户外天然岩场则成为挑战自我的象征。到今天,白河一地的攀岩线路像是复兴了一样,激增至1379条,整个北京更是拥有近2000条风格迥异的攀爬线路。曾经,雄心勃勃的岩友会许下“爬遍白河每一条线”的豪言,如今,即使是最资深的老手也鲜少提及这个目标——新的线路总在源源不断地被开发、被命名、被挑战。白河的岩壁,仿佛拥有了自我生长的生命。

2020年,疫情的暴发改变了人们的生活方式,户外运动成为逃离封闭、重获自由的重要出口。露营、徒步、越野跑等项目风靡,人们渴望在自然中寻找慰藉与活力。攀岩也在社交媒体的推波助澜下从小众走向主流,室内攀岩馆的兴起降低了入门门槛,而户外天然岩场则成为挑战自我的象征。到今天,白河一地的攀岩线路像是复兴了一样,激增至1379条,整个北京更是拥有近2000条风格迥异的攀爬线路。曾经,雄心勃勃的岩友会许下“爬遍白河每一条线”的豪言,如今,即使是最资深的老手也鲜少提及这个目标——新的线路总在源源不断地被开发、被命名、被挑战。白河的岩壁,仿佛拥有了自我生长的生命。

在人工岩馆遍地开花的今天,越来越多的攀岩者选择走向野外,他们背着绳索、镁粉袋和快挂,驱车远离城市,寻找那些沉默的岩壁。在宋明蔚看来,野攀的魅力,恰恰在于它的“不完美”环境。脱离了空调的恒温,只有最原始的岩壁与最真实的挑战,风化的岩石触感、难以预测的天气、需要自己清理的线路,甚至偶尔造访的昆虫,这种与自然直接对话的方式,让攀岩回归了最初的探险精神。

小巫女是最近一批搬来白河的“攀岩居民”。在此前的近20年时间里,她自称是个重度的户外爱好者,从露营、徒步、骑摩托车旅行到越野跑,只要不工作,她就会来到户外。疫情前,本想办张健身卡的她,误打误撞地成为一名攀岩馆会员,在教练的带领下,她终于尝试了一下这项曾经让她觉得“高大上”的运动。在这个“攀岩主题的健身房里”,小巫女已经听说了白河的存在。当疫情来临时,她和很多不愿意被拘束的人一样来到京郊,上起了攀岩课。

周鹏是小巫女在白河的第一个野外攀岩老师,他意外地发现,小巫女第一次面对岩壁时丝毫没有显得束手无策,反而真的像“小巫女”一样轻盈地跃上了岩点。经过了中级、高级课的洗礼,小巫女先后开了“尉迟恭”“秦叔宝”两条如同门神对称的线路。转年的春天,技术猛增的小巫女已经成为周鹏的助教。

那时,她已经从市区搬到白河,如今的她也住在张家坟村,一个三间房小院门口写着“巫岩”二字,少鹏10年前在论坛上绘制的白河攀岩地图,挂在她的房间最显眼的位置。不大的小院里有一只名叫“歪歪”的斑点狗,小巫女经常带着这只好动的小狗去精灵谷附近攀岩。

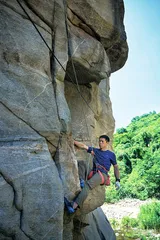

和上一代的攀爬者不同,小巫女似乎更沉迷于攀爬本身的乐趣,白河的1000多条线路就像她的“自助游乐场”。端午节前几天,腰伤还没痊愈的她就已经迫不及待地牵着“歪歪”走进岩场,小狗似乎也因为在院里憋了太久,显得格外兴奋。在大洞区的岩场,小巫女选定了一条难度在5.11的线路,这条名为“断线的风筝”的线路起点较高,因此开始需要搭档使用抱石保护,小巫女穿着醒目的红色攀爬裤,染成红色的头发使她在岩壁上格外显眼,岩壁在日光下现出嶙峋的轮廓。

小巫女用肢体语言在岩壁上描述着野攀的乐趣:一人附于壁上,十指深深嵌入岩缝,足尖在微微凸出的石棱上谨慎试探,身体绷紧如拉满的弓弦,每一次挪移似乎都能引发重心在毫厘间的震颤。她向上摸索,手在粗糙的壁面反复摩挲探寻,终于指尖寻到一处稳固的支点,紧跟着一足蹬实,身体倏然提起。下午的阳光恰在此时落在她的身上,清晰地勾勒出那贴壁而上的紧张轮廓。

何川说,2010年前,来白河攀岩的多数都是大老爷们儿,但后来女生的数量也越来越多了。“男女生攀岩各有特长,但差别非常大”,小巫女说她就很喜欢看女生攀岩,更赏心悦目,“男生喜欢用力量,因为他们的肌肉更多,但发力和攀爬的方式容易单一;女生则会利用身体的柔韧性,换不同的角度发力,看起来更协调”。

女生的观察的确更为细致,小巫女如数家珍地讲到,她最喜欢的两块石头分别在“大洞”和“NB(New Beginner,新手)峡谷”,她说:“雨后的花岗岩被冲刷得格外干净,像画一样。”在阅读线路方面也是如此,“有些高个子的男生在攀爬时距离支点确实有优势,长手长腿能够到很远的点位,但同时也可能面临身体摆动幅度大、核心更难收紧的问题,我的身高只有一米五七,爬同样的线路体感完全不同,毕竟在岩壁上,协调性往往比单纯的臂展更重要”,她用“晚节不保”这条线路举例,“路书上写的难度是5.11,小个子会觉得它是5.12,还有‘大烟囱’这条线,需要一些蜷缩的动作,女生爬的时候普遍觉得挺舒服的,但是有些男生会觉得憋屈”。

小巫女常常觉得攀岩就像做瑜伽,以前的她经常会在做瑜伽时,感到一种轻盈的悬浮感,仿佛身体与地面之间隔着一层薄薄的空气。如今在岩壁上,手指抠进岩缝的瞬间,那种熟悉的轻盈感又回来了——只是这一次,悬空不再是想象。“挂在岩壁上的时候,我觉得时间都静止了,我能听见自己的呼吸,身体自然会找到平衡”,她说自己体会到的是一种心流。心理学家米哈里·契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)曾给出关于“心流”精神状态的定义:当人全身心投入到一项活动中,自我意识消失,认识到自身是一种流动,它是一种持续的流动,是一种自我交流。

端午节期间,山谷里下了几场雨,正如攀登界的老话,“你一撤,它就晴”,基本和“洗车定律”一样准。小巫女的计划也因为天气的变故一拖再拖,某日放晴,小巫女赶紧组了一支小队伍,结组攀岩。这是一种通过绳索将彼此连接起来的攀爬方式,“通常用在长距离攀登和有一定风险的线路上。”小巫女说。

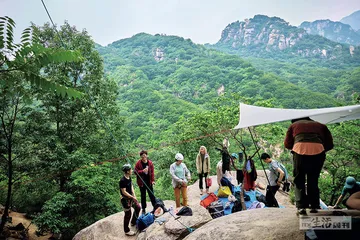

早上7点半,一行人吃过早餐便钻进了“小华山”岩场,他们走过成片的蒿草,像是在游戏的迷雾中寻找秘径,过了几分钟,他们便来到了山脚下,向上仰望,100多米的山峰也颇为壮观。这是一条名为“闪电”的线路,长度约130米,由六段绳距组成,起步是细腻的指力缝,中段突然变为需要动态腾跃的斜面,六个人分成三组,像是三组星座一样,交替上移。

这一天,白河的每个岩场下几乎都站满了等待攀爬的人。精灵谷的“精灵影院”岩场前,几个新手正笨拙地套着安全带,攀岩鞋橡胶底蹭过石灰岩发出细碎的声响;在“老怪”岩场,老手早已熟练地搭上了第一只快挂,旧旧的绳索在阳光下划出流畅的弧线;在“自由之魂”这条经典的线路上,一些慕名而来的攀爬者在岩下仔细研读着即将尝试的线路……这里的攀岩者来自各行各业,但在岩壁下,他们共享同一套语言:互相保护、交流、鼓励,平等而开放的文化,让白河成为攀岩者的“乌托邦”。

在白河,攀岩似乎从未有过单一的定义。它是关于控制肌肉以及挑战地心引力的运动;是远离喧嚣、融入山野的生活方式;更是在陡峭岩壁上,直指内心的精神修行。岩壁如镜,映照出攀登者的专注、恐惧、挣扎与超越。探险作家约翰·缪尔(John Muir)在100年前就写过,成千上万疲惫不堪、神经紧张、过度文明的人们开始发现,去山里就像回家一样,野性像是一种必需品。

〔参考文献:宋明蔚, 《比山更高》;皮特·惠特克(Pete Whittaker),《裂缝攀岩》(Crack Climbing: The Definitive Guide)〕