攀岩女孩在黎明

作者:程靖 第一次见张文洁,是在黎明村的一家小饭馆里。2025年5月的一个晚上,玉龙县开始下雨,海拔约2500米的黎明村的气温很快降到了10摄氏度左右。她穿着蓝色的冲锋衣,黑色冷帽压住长发,在身高超过一米八的攀岩爱好者周磊、张宇鹏的衬托下,显得很小巧。但两位“大哥”都叫她“老张”。

第一次见张文洁,是在黎明村的一家小饭馆里。2025年5月的一个晚上,玉龙县开始下雨,海拔约2500米的黎明村的气温很快降到了10摄氏度左右。她穿着蓝色的冲锋衣,黑色冷帽压住长发,在身高超过一米八的攀岩爱好者周磊、张宇鹏的衬托下,显得很小巧。但两位“大哥”都叫她“老张”。张文洁喜欢称自己为“社会闲散人士”。她出生于四川泸州,在昆明长大,进企业上过班,但她不喜欢职场的人际氛围,也尝试过开酒吧、做旅行和摄影博主。她常常在自驾或徒步旅行中接近雪山,走到雪山脚下的次数越多,她的野心就越大:要离山近一些,去更高的地方。2022年,她开始跟着商业登山队攀登四姑娘山等海拔5000米左右的山峰。也在那一年,张文洁参加了户外指导员考试,还和友人在昆明发起了一个致力于自然和环保的社区“小绿岛”,有时组织徒步净山的公益活动。

2021年,张文洁看了讲述美国攀岩者亚力克斯·霍诺德(Alex Honnold)的纪录片《徒手攀岩》。比起无保护攀爬酋长岩的亚力克斯,导演和摄影师金国威(Jimmy Chin)的拍摄技巧更让她感到惊叹。“摄影师除了攀爬,要背负比运动员更多的器材。攀登者在攀爬时,摄影师要边拉手绳边拍摄,技术难度更高。此外还需要常年的审美积累。”张文洁说。她有了成为高山摄影师的想法。

对一个女孩来说,成为高山摄影师最现实的挑战就是各方面的身体能力。张文洁不想通过“只要体能OK,向导都能带你上山”的商业攀登去拍大片,她想首先成为一名自主攀登者,即有能力不借助任何器械助力、全靠自身能力来完成攀登——这是做一名独立的高山摄影师的前提。为此,她有意识全方位地锻炼自己的身体:通过骑车来练耐力和心肺、靠高海拔重装徒步来提升体能,通过攀岩来练习攀爬和绳索技能。

加入黎明攀岩社区是在2023年12月底。她迷上了这里的传统攀岩。张文洁告诉我,运动攀岩更考验身体的一些特定肌群,或需要一些特定动作才能过难点,相比之下传统攀岩更靠肩背部、腿部等大肌群的协调发力,自由度更高——这是张文洁喜欢的感觉。2024年起,她在昆明开始规律地进行骑行和攀岩训练,几乎每两个月就会来到黎明。

今年上半年,张文洁几乎有一半时间待在黎明。3月开始,她与攀岩爱好者们过了整整两个月的集体生活:上山攀岩,在村里骑车、跑步、吃饭、喝酒、玩游戏。除了在岩壁上体验到的自由快感,她还发现,自己可以四件衣服穿两个月,早晨在红石街的集市上能用五块钱买到一杯让自己微醺的酒,“快乐的成本真的很低”,而一起攀岩的朋友就像“没有血缘的亲人”,真诚融洽,又不相互羁绊。灵魂觉醒

来黎明攀岩的人,大概都知道“灵魂觉醒”这条线路。《黎明攀岩指南》上记录了它的首登者(FA)和首次未使用人工器材的攀登者(FFA)的姓名和日期:迈克和奥斯丁,2010年11月。

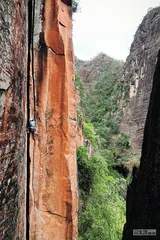

线路位于村庄直面的大岩壁“晚餐岩”上的“白垩纪区”(Cretaceous),线路高度约140米,共有6个绳距(pitch)。由于线路远超一般绳索对折后的长度(30~35米),线路需要“结组”攀爬,即两位或多位攀岩者组成一个团队(“组”),通过绳索连接,轮流领攀和保护,反复利用绳索长度来攀爬到顶。

在攀岩网站theCrag上,攀岩者们将“黎明觉醒”的线路难度系数定为5.10d。这个数字来自美国优胜美地攀登难度等级(Yosemite Decimal System,YDS),“5”即超越了徒步和简单攀爬,需要手脚并用,并需要绳索和保护点的技术型攀岩,“10”是其中的一个细分等级,数字越大越难,而“d”表示在该小等级中更难的一个档位(通常是a < b < c < d)。在中国,运动攀岩难度最高的线路是广西凤山社更穿洞的“射雕”线路,定级5.15b。相比之下,“黎明觉醒”不算极限,但也不容易。

从红石街沿主路向西南方向走,路过村里每月逢1日赶集的小广场,沿大路前进,大约行走两公里后,走上右手边一条较宽的上山土路,再沿着斜坡和山脊上的小路继续行走,就可以抵达白垩纪区的岩壁根部。这段岩壁线路地貌丰富,有手掌宽的“掌缝”,拳头大小的“拳缝”,也有更宽的“宽缝”和“烟囱”(指一种宽度足以让攀登者整个身体进入并在其中向上攀爬的岩石裂缝或通道),还有仰角(岩壁朝人“压”过来的角度)。用周磊的话说,当年开完这条线路,攀爬完后,“我们每个人心中都有一种奇怪的感觉,感觉灵魂受到了洗礼”。

一年前,张文洁攀过一次“灵魂觉醒”。她和张宇鹏以及另一位女岩友结组登顶,张宇鹏领攀,两名女孩始终在后面跟攀。在这样的结队攀登中,领攀者负责放置保护点,主导攀爬节奏,跟攀者只要“跟随”就好。“感觉更安心”,张文洁说,但自由度没那么高。

2025年,张文洁决定重返“灵魂觉醒”。在此之前,她在社交媒体上发帖写道:“生活像这没有规则的砂岩……但也许我们可以成为规则的创作者而非被动执行者。好像传统攀岩,在这红色砂岩,颜色、形态都没有规则,放置保护也许也是一次开放世界游戏,既有创造的无限可能,也有可能带来失控的风险。” 5月8日,张文洁和女岩友铜钱开始结组攀爬“灵魂觉醒”。这条线路,周磊和张宇鹏只消三个多小时就能完成,也听说过男女结组登顶的,但完全由女性结组完成这条线路的不多。单是背负结组攀爬需要的几十个岩塞的重量,对体型相对弱小的女孩来说都是一种挑战。

5月8日,张文洁和女岩友铜钱开始结组攀爬“灵魂觉醒”。这条线路,周磊和张宇鹏只消三个多小时就能完成,也听说过男女结组登顶的,但完全由女性结组完成这条线路的不多。单是背负结组攀爬需要的几十个岩塞的重量,对体型相对弱小的女孩来说都是一种挑战。

张文洁和铜钱愿意接受这个挑战。两人是在2023/2024年跨年时的攀岩社区活动中结识的。她们不仅结组攀爬,还一起并肩为社区做志愿者,很熟悉彼此的性格和攀爬风格。那天早上,她们从黎明村出发,背上约15公斤的攀岩装备,包括一根70米的绳索,30多个岩塞和10多把快挂,主锁、局绳、下降器和保护器,还有自己的外套和路餐,徒步半个多小时到达了白垩纪区下方。

两人决定交替领攀。开始前,两人碰了拳头,互道了“加油”。上午10时30分,两人开爬,先上去的是铜钱,铜钱攀爬约28米后,抵达第一个由开线者设置好的“保护站”(belay anchor),将自己安全带的主锁扣系到保护站上,固定好,用保护器制作了“上方保护”(top belay)系统。此后,两人交替为对方保护。跟攀者一边攀爬,一边将领攀者在途中留下的岩塞取下——这是传统攀岩的特点之一,尽量少给岩石留痕。

对张文洁来说,掌握了一定的传统攀岩技巧后,前半段的攀爬都不算太难。到第四个绳距时,她们已在两块形成90度夹角的砂岩之间的裂隙中继续向上。张文洁喜欢这里的风景——红色的岩壁因长年累月的风化形成了凹凸不平的蜂窝状。从此处向下望,山谷里的树林是深深浅浅的绿色。12时58分,两人会合,再往上就是一段高约20米,需要“胀身”的宽缝了。张文洁说,“宽缝”要用身体和手脚前后抵住岩缝,慢慢地、一点一点地“拱”上去,“一年前宽缝对我来说还有难度,但今年爬多了宽缝,已不再是问题”。

14时30分,张文洁要领攀最后一段俯角岩壁。前一年和张宇鹏攀爬时,因为三人结组耗时较久,他们担心无法在天黑前返回,就放弃了最后一段。在高空“试攀”一段新的岩壁令人忐忑。“凭感觉放完最后一个机械塞,就再也没有保护点了。”张文洁说。

到线路终点“挂顶”前,张文洁要横向移动一段距离。攀登之前,她向岩友们打听过,若是个子高、臂展长的男性攀岩者,只要伸开双臂和双腿就能够到右边一个小平台,站起来就能“挂顶”了。但张文洁个子小,她知道,自己做不了男岩友们描述的动作。那时,搭档铜钱被岩壁挡住视线,看不见她。在岩壁上踟蹰时,她想过若不慎跌落可能会倒栽,或是“脸顺着岩壁滑下去”。但她还是保持了冷静,集中注意力,用臀部抵住岩壁,脚慢慢地挪出去。“最后挂到顶后,松了一大口气。”张文洁说。15时46分,在出发五个多小时后,两人相继攀爬到顶。

两人打开线路顶端的一个铁盒,里面是一本笔记本和一支笔。张文洁告诉我,盒子是今年3月底周磊和张宇鹏完成一次成功的结组攀爬后放置的,未来所有登顶的岩友都可以在上面留下自己的名字和攀登日记。张文洁和铜钱是本子记录的第四组“登顶”的岩友。

那一刻,山谷里吹来的风,让张文洁从包里掏出了冲锋衣。铜钱则从包里掏出一个红薯,津津有味地吃了起来。从近150米高的岩壁顶端,几乎可以平视山谷对面的大岩壁——被攀岩者称为“立柱区”(Pillars)的岩场,脚下岩壁底端的植被向山谷里绵延,村里的道路和民居成了浅色的线条和小点。细心的铜钱将背上来的几根碘酒棒、一根棒棒糖放进盒子里,还给未来可能无法在天黑之前到顶的岩友准备了一盏头灯,以备不时之需。

铜钱在笔记本上写下:“以后爬的人可以带几块电池……祝大家都能安全攀爬,be a child(做个孩子),玩得开心。”张文洁则写道:“老张和铜钱完成了灵魂觉醒。You only live once(你只活一次)。哈哈哈!!!”