云南的“黎明”攀岩:肉身在岩壁起舞

作者:程靖记者·程靖 编辑·陈晓 从丽江向西出发,沿353国道行驶将近一小时后,金沙江出现在视野中。原本自西北向东南流淌的江水被高山阻断后,突然折向东北流去。而这“长江第一湾”所在的石鼓镇也是道路的分岔口。继续向北而上,进入214国道,可以通往滇西北几乎所有著名旅游地:虎跳峡、哈巴雪山、香格里拉、梅里雪山……而继续沿着353国道往金沙江上游西北方向去,则通向傈僳族人世代居住的群山:低矮的民房稀稀落落地散布在山脚,山与公路之间的少量平地几乎全被开垦为农田。最宽处有数百米,初夏时节,绿油油的烟叶铺满田垄,与深绿色的山体连成一片;最窄处,公路边仅几十平方米的坝子也被翻犁起垄,覆上了种烟用的地膜。

从丽江向西出发,沿353国道行驶将近一小时后,金沙江出现在视野中。原本自西北向东南流淌的江水被高山阻断后,突然折向东北流去。而这“长江第一湾”所在的石鼓镇也是道路的分岔口。继续向北而上,进入214国道,可以通往滇西北几乎所有著名旅游地:虎跳峡、哈巴雪山、香格里拉、梅里雪山……而继续沿着353国道往金沙江上游西北方向去,则通向傈僳族人世代居住的群山:低矮的民房稀稀落落地散布在山脚,山与公路之间的少量平地几乎全被开垦为农田。最宽处有数百米,初夏时节,绿油油的烟叶铺满田垄,与深绿色的山体连成一片;最窄处,公路边仅几十平方米的坝子也被翻犁起垄,覆上了种烟用的地膜。

在山路上拐过一个又一个弯后,眼前豁然开朗,视线的高处是一片高耸的红色砂岩岩壁,那是黎明傈僳族乡老君山国家地质公园最具标志性的高山丹霞地貌。但眼下,景区处于“维护升级、暂停营业”的状态。景区的入口处,停车场几乎空无一车,摆渡电瓶车整齐地停放在车棚下,购票处与检票口都无人看管。但景区入口也是黎明村唯一商业街——红石街的起点。红石街两侧的民房多是用赤红色砂岩作墙、圆木为柱建筑起来的,沿街有几家餐厅、客栈、超市和药店。街上此时几乎空无一人,一些村民坐在自家店铺门口,一些客栈门前则上了锁。

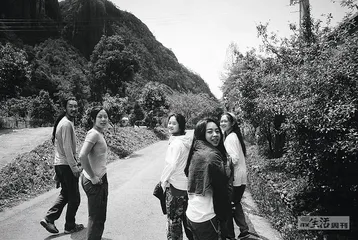

周磊和他的朋友们还留在这里。2023年11月,他和伙伴张宇鹏(昵称超载)和其他热爱黎明的岩友一起成立了“黎明攀岩”社区,此后就将黎明村作为驻点。周磊在那里搬进了新的住处,作为社区成员和志愿者的活动据点。下雨时,人们就窝在房门前的折叠椅上,或一起聊天,或自己看书、上网;天晴时则一起出门攀岩,太阳落山前离开岩场,下山回村子里选一家餐厅吃饭。因为高强度攀岩而体力耗尽后,成员们常常在饭后倒头就睡,第二天醒来,又根据天气决定一天的活动。除此之外,他还组织成员们进行清理山野垃圾、修建环保厕所等志愿活动。 5月22日傍晚,我在客栈里见到了周磊。他身材瘦高,一头卷曲的长发编成齐腰的脏辫,穿着户外品牌的抓绒外套。在这群攀岩爱好者身上,我很少见到他们穿除了冲锋衣、抓绒衣、防晒服以外的衣服。张宇鹏也是如此。他是中国登山协会的户外教练。不在黎明的日子,他大多数时间开着一辆上汽大通新途过着旅居生活,将后座一排座椅拆除,加装了一张床和一张书桌,桌上放着一坛水晶,和他近期爱读的《悉达多》等书。周磊告诉我,黎明攀岩社区还有几位常驻志愿者,若没有其他事务他们就会回到黎明村来,把村子当成半个家。

5月22日傍晚,我在客栈里见到了周磊。他身材瘦高,一头卷曲的长发编成齐腰的脏辫,穿着户外品牌的抓绒外套。在这群攀岩爱好者身上,我很少见到他们穿除了冲锋衣、抓绒衣、防晒服以外的衣服。张宇鹏也是如此。他是中国登山协会的户外教练。不在黎明的日子,他大多数时间开着一辆上汽大通新途过着旅居生活,将后座一排座椅拆除,加装了一张床和一张书桌,桌上放着一坛水晶,和他近期爱读的《悉达多》等书。周磊告诉我,黎明攀岩社区还有几位常驻志愿者,若没有其他事务他们就会回到黎明村来,把村子当成半个家。

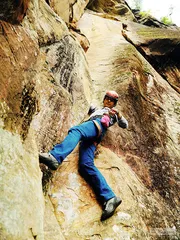

站在客栈临街的走廊往外看,100多米高的山体横亘在眼前,遮住了天空的一半。山坡上覆盖着草场和零星的乔木,其间散落着牛群。在看似人类无法攀登的陡坡上,站着一位放牧的傈僳族村民,他的脚下是一条隐约可见的羊肠小道。客栈走廊内有一片红色瓷砖砌成的平台,放满了成员们的咖啡机、手冲壶、水壶、水杯、零食和早餐机。成员们的水杯、过滤水壶甚至是手机壳上都贴着黎明攀岩的周边贴纸——“保持传统(攀岩方式)”。 “传统攀岩”是黎明区别于中国其他大多数自然岩壁的攀岩方式,根据路线长短,有单段攀登和结组攀登的形式。结组攀登中,由领攀者、跟攀者至少两人一组,领攀者在路线上自行寻找地方放置可拆卸的保护装置(比如机械岩塞),后方跟攀者在向上攀爬时将保护装置移除。因为没有人工设置的永久保护点,传统攀岩通常要沿着岩石裂隙攀爬。与之相对的是运动攀岩——领攀者在攀登过程中,通过快挂装置将绳索扣入预先钻好的锚栓中,以在攀登过程中获得保护。这意味着传统攀岩对岩壁与环境的冲击和破坏较小,风险更高,也更考验攀岩者的心理承受力。

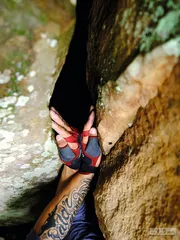

“传统攀岩”是黎明区别于中国其他大多数自然岩壁的攀岩方式,根据路线长短,有单段攀登和结组攀登的形式。结组攀登中,由领攀者、跟攀者至少两人一组,领攀者在路线上自行寻找地方放置可拆卸的保护装置(比如机械岩塞),后方跟攀者在向上攀爬时将保护装置移除。因为没有人工设置的永久保护点,传统攀岩通常要沿着岩石裂隙攀爬。与之相对的是运动攀岩——领攀者在攀登过程中,通过快挂装置将绳索扣入预先钻好的锚栓中,以在攀登过程中获得保护。这意味着传统攀岩对岩壁与环境的冲击和破坏较小,风险更高,也更考验攀岩者的心理承受力。

从红石街出发,徒步便可以抵达村庄四周红色砂岩山峰。从2010年以来,攀岩者给围绕村庄的一二百米高的岩壁起了名字:傈僳区、白垩纪区、洞区、橙色天空区、潘多拉区……每个岩场都有一到几十条长度和难度不等的攀岩线路,并据此形成了《黎明攀岩指南》。这本路书是美国人迈克尔·多比(Michael Dobie)在黎明攀岩多年后写的,他用上百张照片和线路图细致地绘制了黎明村周边群山中的岩场分布图,从如何从村里走到岩场,到线路的高度、难度和难点,不一而足。书有400多页的厚度,也代表着黎明在攀岩界的地位——只有历史足够深远,并形成了某种文化的岩场,才可以积累如此丰富的线路资源。黎明攀岩指南

周磊是《黎明攀岩指南》的译者,也是2010年第一批到黎明的攀岩者。在此之前,他在北京的重金属乐队里做过鼓手,经历过华语摇滚乐坛最辉煌的时代;在唱片公司做过音乐制作,最鼎盛的时候,“给当红歌手制作一张专辑,随随便便就投入500万元,但就有本事凭卖CD赚回来”。进入21世纪后,盗版、流媒体和移动彩铃业务开始蚕食唱片市场。2008年,厌倦了娱乐圈氛围的周磊决定离开北京,也离开他熟悉的老行当,到丽江拉市海开了一家青年旅社。在那里,他认识了迈克尔·多比。

迈克尔·多比(岩友习惯简称他为迈克)是2009年来中国的。他出生在美国加州北部的小城汤森港。接受美国《户外》杂志采访时他曾说,自己年少时曾因受父母离婚的打击,染上了酗酒和吸毒的恶习。25岁那年经朋友介绍接触了攀岩,迷上了肉身在岩壁上起舞的感觉。自此痴迷的东西也从酒精和毒品变成了大自然中的悬崖峭壁和岩石裂缝。2009年,迈克来中国玩攀岩,先是在阳朔,后来又去到丽江,并在那里结识周磊,成为后者的攀岩老师。两人一起在丽江束河附近的自然岩壁上开发攀岩线路,开线主要由迈克完成,周磊给他做翻译或处理一些事务。在束河,他们遇到了一位黎明老君山景区市场部的工作人员,“他对我们说,‘我们那儿也有很高的岩壁,要不要来看看?’”周磊回忆。于是,周磊、迈克以及他的美国朋友奥斯丁·斯钧翰(Austin Stringham)一起来到黎明。

周磊记得,车驶进黎明村时,迈克就开始惊呼起来。“他说‘这儿太牛了!’”不光是迈克,任何一位来到黎明的人都会为山势所惊叹:一块一块栗红色岩壁在山坡上拔地而起,山壁上横向的纹路显示出数千万年以来沉积的底层,呈现出白色、黄色、红色到褐色的渐变。山壁经流水切割和侵蚀,形成了一道道垂直的裂缝,有的裂隙从山脚下直达山顶,有的缝隙笔直如刀削,有的山体破碎后形成了岩洞和天然的“屋檐”。看着千奇百态的岩石裂隙,迈克和奥斯丁立刻确定,这里可以玩传统攀岩。

2010年,来自英国威尔士的伊本·法恩沃斯(Eben Farnworth)也到了黎明。他是一名有12年攀岩经验的教练,从英国一所大学获得户外运动训练学位后,2008年来到广西阳朔玩攀岩,在那里他认识了迈克,也听说了黎明。伊本告诉我,当时前往黎明村的路途极为遥远不便,全程要花三四天:他们要坐绿皮火车从桂林到昆明,再坐大巴车沿着老公路到丽江,最后再坐乡村小巴,车里载着老乡们和他们买回来的鸡鸭,一起到黎明村,“那段路要六七个小时,因为后半段连路面都没有铺”。

这些攀岩老手到黎明后,都很快投入了忙碌的开线工作。对真正的攀岩爱好者来说,开线大概是最具挑战性也最让人兴奋的环节——运用自己的技术和创造力,与陌生的岩壁对话,并书写出带有浓烈个人气息的轨迹。既是冒险,又是一种加冕。 张宇鹏向我解释传统攀岩开线的流程:在岩壁上看到的裂隙大多经历了长年累月的雨水冲刷,裂隙里通常塞满了泥土、石块甚至植物,把岩壁变成攀爬线路前,要清理它们,但要考虑到岩壁下方是否有居民、落下的泥土和石块是否会给他们带来危险,否则“这条线看起来再好,也不要去动”;尝试开线时,用机械塞、岩钩、飞爪等攀爬和保护装置沿着底部一点一点上升,用撬棍撬掉碎石、用小刷子刷走浮土和青苔;爬到顶后,可以用来制作绳套,利用石头或大树等作为帮助攀岩者下降的“保护站”;若没有条件,就在岩壁上打螺栓、悬挂铁链做成人工保护站。线路的开发者需要观察岩壁上的风险点,比如岩壁是仰角还是俯角,夏季是否会积水、长青苔,这些都需要写在路书上,提醒后来的攀岩者。

张宇鹏向我解释传统攀岩开线的流程:在岩壁上看到的裂隙大多经历了长年累月的雨水冲刷,裂隙里通常塞满了泥土、石块甚至植物,把岩壁变成攀爬线路前,要清理它们,但要考虑到岩壁下方是否有居民、落下的泥土和石块是否会给他们带来危险,否则“这条线看起来再好,也不要去动”;尝试开线时,用机械塞、岩钩、飞爪等攀爬和保护装置沿着底部一点一点上升,用撬棍撬掉碎石、用小刷子刷走浮土和青苔;爬到顶后,可以用来制作绳套,利用石头或大树等作为帮助攀岩者下降的“保护站”;若没有条件,就在岩壁上打螺栓、悬挂铁链做成人工保护站。线路的开发者需要观察岩壁上的风险点,比如岩壁是仰角还是俯角,夏季是否会积水、长青苔,这些都需要写在路书上,提醒后来的攀岩者。 因此,《黎明攀岩指南》中记录的,除了岩场分区、地理位置、线路名称,还有500多条线路各自的难度级别,挂片保护点的位置,推荐攀岩者携带的机械塞数量和一些攀爬建议。迈克和他的同伴奥斯丁开发了黎明的第一条线路“灵魂觉醒”,并记录进《黎明攀岩指南》中。在这条线路的结组攀登建议里,迈克提道:“在第四、五个保护站之间,如果你没有6号机械塞(机械塞的号码代表宽度),在这个点你就必须下撤了。”

因此,《黎明攀岩指南》中记录的,除了岩场分区、地理位置、线路名称,还有500多条线路各自的难度级别,挂片保护点的位置,推荐攀岩者携带的机械塞数量和一些攀爬建议。迈克和他的同伴奥斯丁开发了黎明的第一条线路“灵魂觉醒”,并记录进《黎明攀岩指南》中。在这条线路的结组攀登建议里,迈克提道:“在第四、五个保护站之间,如果你没有6号机械塞(机械塞的号码代表宽度),在这个点你就必须下撤了。”

伊本也为黎明的开线做了不少贡献。他告诉我,黎明的岩场和英国的截然不同——“英国的岩石总有些形状,总能找到一些脚点、手点,像中国人玩运动攀的石灰岩,但英国不能打岩钉,只用岩塞等传统攀爬装置来设计线路。黎明只有纯粹的裂缝,你得用手、脚和身体卡进缝里让自己上升。”在“原始北区”岩场,伊本发现了一条高近200米的“烟囱”路线,他花了数周时间攀登和清理路线,才抵达线路中段;后来几队攀岩者花了几年时间,才开辟完线路和登顶。伊本说,由于“烟囱”巨大无比,仿佛爱丽丝掉进兔子洞,给他打开了“新世界”的大门,于是他将部分路线起名为“爱丽丝梦游仙境”。

在开发这条线路时,伊本还有一个让他很惊讶的发现:当他攀爬到离地150米处,忽然看到了周围的岩壁上有一些人为打的洞,洞里塞着作为简易梯子的木棍。他此前知道,黎明的傈僳族村民会在岩壁上打洞,把木棍楔进岩壁,搭起这样的简易梯子上岩壁采蜜、采药,但他从未见过洞打在如此高处,“我们花了好几天时间,用现代登山装备才攀爬到这个高度,但傈僳族人打的洞已经在那里了”。 黎明村岩壁上的许多梯子是村民黄文勇的祖辈们留下的。我在红石街上的一家药店门口遇到了黄文勇。店里除了西药,还售卖许多黄文勇在周边群山里寻来的宝贝,如虫草、雪莲、岩蜂蜜、灵芝和雪茶。他告诉我,小时候和父亲一起上山,父亲“用木头在岩壁上搭架子,然后空手爬上去”。黄文勇说,搭梯子到岩壁上,能采到岩蜂蜜、石斛和贝母。

黎明村岩壁上的许多梯子是村民黄文勇的祖辈们留下的。我在红石街上的一家药店门口遇到了黄文勇。店里除了西药,还售卖许多黄文勇在周边群山里寻来的宝贝,如虫草、雪莲、岩蜂蜜、灵芝和雪茶。他告诉我,小时候和父亲一起上山,父亲“用木头在岩壁上搭架子,然后空手爬上去”。黄文勇说,搭梯子到岩壁上,能采到岩蜂蜜、石斛和贝母。

但他们还要采燕窝。燕子的巢筑在岩洞或岩缝的高处。黄文勇用手给我比画岩缝的宽度——像攀岩者们描述的“烟囱”一样,比人的肩膀窄一些。要攀爬这样的岩缝,人要缩起身子,背靠在岩壁上,脚蹬着前方的岩壁,身体向上一蹬,手再抓紧,就这样不断地向上蹭,一鼓作气地上到顶,中间若有岩石平台就歇一会儿,“没有(像攀岩者那样的)绳子和保险(装置),如果搞不好,松手掉下去了,不死也半活”。说完这句话,黄文勇笑了起来。他自从40岁起就没有再上过岩壁了。

浩学武是村里少有的仍在岩壁上采岩蜂蜜的村民了。我从黎明红石街前往他家所在的海林子村民小组,先要开车10分钟到半山腰,再跟着他的摩托车,沿着仅能一车通过的狭窄山路向上,时不时地需要驶过一些Z字形的转弯,路一侧的山壁是红色的泥土,另一侧是被森林掩映的悬崖。上山的路上,偶尔会经过一些红土和木头搭建的傈僳族民房。 浩学武的家位于海拔2800米的山腰上,比黎明村委会的海拔高出400米。他家老宅背后,仍是陡坡和树林。爬山对他来说,就像呼吸一样轻松。他告诉我,从小会走路后,他就跟着父亲爬山了,17岁时父亲带着他去悬崖上采岩蜂蜜,他起初很害怕,但采了几次就习惯了。每年的岩蜂蜜季节从6月开始,他会叫上几个帮手,一方面给他用绳索打保护,一方面在他下方烧火,将蜜蜂从蜂巢里熏出来,以便他从崖顶降下去采蜜。收成好的年份,他能采到800斤岩蜜,在他自己组建的客户微信群里售卖,一斤零售价388元,即使不能全部卖出,也能给他和家人带来可观的收入。没有岩蜜的季节,他就上山采松茸和其他菌子。

浩学武的家位于海拔2800米的山腰上,比黎明村委会的海拔高出400米。他家老宅背后,仍是陡坡和树林。爬山对他来说,就像呼吸一样轻松。他告诉我,从小会走路后,他就跟着父亲爬山了,17岁时父亲带着他去悬崖上采岩蜂蜜,他起初很害怕,但采了几次就习惯了。每年的岩蜂蜜季节从6月开始,他会叫上几个帮手,一方面给他用绳索打保护,一方面在他下方烧火,将蜜蜂从蜂巢里熏出来,以便他从崖顶降下去采蜜。收成好的年份,他能采到800斤岩蜜,在他自己组建的客户微信群里售卖,一斤零售价388元,即使不能全部卖出,也能给他和家人带来可观的收入。没有岩蜜的季节,他就上山采松茸和其他菌子。

浩学武熟悉这片群山的每一个角落,走过每一个山头、爬过他能爬上去的每一个岩洞。我们沿着拉吾扒和海林子两个村民小组的山路行走时,他常常停下来指着对面的山洞说,“那里我上次爬上去了,要是那里能开一个咖啡馆,肯定火爆了!”那个令人望而生畏的山洞,下方是陡坡和茂密的树林,但浩学武说,他只消十几分钟就能溜达上去。他的所有社交媒体账号都叫“傈僳蜘蛛侠”——2021年,凭借自己的登山能力和对山的熟悉程度,他还组建了黎明村里唯一一支救援队,“要是山里有人被困,只要给我拍一张照片,我就能看出来在哪里”。

不是所有当地人都有浩学武在悬崖上采蜜的勇气,但许多人都想过把黎明的群山“变现”,以缓解生计的艰难。

站在黎明村中心,周围山峰如屏。这片群山间可供耕种和放牧的平地极为稀少。黎明村党支部书记黄文武告诉我,由于黎明山高谷深,种植业和养殖业都很难发展:种大麦、玉米,只能做家畜的饲料;种烟,山谷里地少、海拔高,冰雹灾害风险大,稍微运气差一点,一年就绝收。他用黎明的传统经济作物大白芸豆给我算了一笔账:假设一家人二三十亩地,一年亩产量最高200公斤,2024年大白芸豆价格是20元一公斤,刨除化肥、农药、人力成本后,最大的开销是豆杆,一亩地至少要用2000根豆杆,一根1元钱,可以用两年,意味着一亩收入4000元里豆杆成本至少1000多元。黄文武说,大白芸豆、中草药和牲畜的价格都跟着市场走,忽高忽低,“跟赌博一样,老百姓种地时也不知道哪个行情好。等大家跟风种同一种东西时,市场就饱和了,价格就下滑了”。作为村支书,他常常要给村民做工作,让他们种地时“多种一些种类”来对冲风险。

黎明老君山国家地质公园的成立看起来是改善当地人生计的一个机会。尤其是2009年,丽江市政府与云南世博旅游控股集团以45%、55%的占股比例投资,成立了丽江市旅游投资有限公司,对老君山景区进行开发。黄文武提到,此后景区里修建了千龟山栈道和索道,还开发了带绳索保护的类攀岩项目“飞拉达”。

黎明村村民姚志军告诉我,2009年旅游投资公司进场后,为许多村民提供了工作岗位,自己也是受益者。2011年,他在景区名下成立子公司“黎明乡村旅游合作社”,帮助招聘村民,做景区的观光车司机、客栈服务员等。后来还去考了户外指导员证书,开始带游客玩飞拉达项目。他记得,新冠疫情之前每天有150~200人来老君山观光,除了70元景区门票,还会产生坐索道、爬飞拉达的消费。

但从大众旅游的角度,老君山的丹霞景观在丽江,乃至全中国,都没有特别高的比较优势和知名度。黄文武记得,2019年,景区因经营不善更换了资方,原先的股东云南世博旅游控股集团退出,华侨城集团接手,后者将红石街重新铺装、对沿街商铺外观进行了改造,试图重振旗鼓。但疫情的暴发,让焦急的黄文武为村民们寻找到新的出路,他想到了那些在岩壁上游走的外来者们。 从1999年担任村支书起,黄文武很早就认识了迈克、周磊等攀岩者。尤其是2012年至2014年间,一些知名户外品牌联合老君山国家地质公园景区连续举办了三届传统攀岩交流大会,邀请国际知名攀岩运动员来黎明。彼时的黎明像一个盛大的攀岩Party现场,来自世界各地的攀岩者们白天进行攀岩教学和交流,晚上围着篝火玩耍,给当地带来非常大的人气。

从1999年担任村支书起,黄文武很早就认识了迈克、周磊等攀岩者。尤其是2012年至2014年间,一些知名户外品牌联合老君山国家地质公园景区连续举办了三届传统攀岩交流大会,邀请国际知名攀岩运动员来黎明。彼时的黎明像一个盛大的攀岩Party现场,来自世界各地的攀岩者们白天进行攀岩教学和交流,晚上围着篝火玩耍,给当地带来非常大的人气。

但这几次大会,攀岩者自得其乐,景区管理部门是直接组织方,村委会和攀岩者之间并没有直接交集。直到疫情结束后,景区观光没有重振旗鼓,大众游客消失殆尽,但仍然有一些攀岩者陆续回到了黎明,让黄文武看到了攀岩者给红石街和山区带来的“生命力”——他们似乎不在乎是否有摆渡车接送,是否有周全的景点服务,只是为了这片永恒的岩壁而来,“在这儿一住就是七八天、十天”。

通过奥运会等活动,黄文武也知道攀岩运动的国际影响力在加强,普通人的参与度也越来越高。他开始对村庄的发展有了一种新的设想:传统的大众旅游竞争太大,但黎明的岩壁资源更为独特,发展攀岩业是否是一条村庄生计的出路?2023年,黄文武主动找到周磊,想了解攀岩产业的潜力。

云南省地震局的张帅是一位对口扶贫黎明村的公务员。他也认为,用攀岩带动旅游业是黎明可能的出路,“把游客引进来,流量起来后,老百姓可以摸索着干事情”。张帅说,2013年,云南康藤公司在黎明村格拉丹村民小组的高山草甸上开了一家野奢露营酒店,因为交通不便,酒店用直升机将客人从丽江接过来,“开业第一年,酒店营业额140多万元,但格拉丹小组的老乡们光卖土特产就卖了200多万元”。另一位对口扶贫黎明村的省地震局公务员邓月飞给我展示他在格拉丹拍下的照片——那是距离黎明红石街约50分钟车程的一片高山草甸,海拔3400米的高原上住着彝族村民,春末夏初时节,漫山遍野开着高山杜鹃,夜里肉眼就能看到银河。

2024年夏天,黄文武、周磊和邓月飞一起,到贵州六盘水、浙江杭州临安等地考察了当地的攀岩产业。最让他们惊讶的是当地政府的支持力度,邓月飞提道:“(临安区政府)直接投了几亿元,修了一条大马路进村。基地还举办过不少全国性的攀岩比赛。”黄文武觉得,临安有靠近江浙沪大城市的优势,但论山地资源禀赋,黎明是一流的。最让他感到落差的,是临安高虹镇龙上村建成了攀岩小镇,村委会年收入近百万元。村集体经济收入达到一定门槛,可以给村民分红,而黎明村村委会连分红的20万元门槛都远远没有达到。“黎明靠村集体所有的铺面出租,加上近年来药材种植示范基地的收入,一年收入‘力争10万元’。你说惭不惭愧?”黄文武说。

回来后,邓月飞撰写了1.2万多字的《黎明攀岩产业乡村振兴研究报告》,提到了广西马山、阳朔,贵州六盘水等地发展攀岩产业的成功经验,中国攀岩产业潜在的市场规模,和老君山景区运营的困境。报告完成后,他和黄文武分别上交给了老君山国家地质公园管理局、黎明乡和丽江市政府的工作人员,但没有收到回音。 我们在黎明待的几天,一直在下雨。村里行人寥寥,窗外除了窸窸窣窣的雨声,只有偶尔驶过的汽车轮胎和石头地面摩擦的声音。本就遮天蔽日的山峰,都被雨雾所笼罩,山坡上的草场和树林在雨水氤氲下变成了深绿色。

我们在黎明待的几天,一直在下雨。村里行人寥寥,窗外除了窸窸窣窣的雨声,只有偶尔驶过的汽车轮胎和石头地面摩擦的声音。本就遮天蔽日的山峰,都被雨雾所笼罩,山坡上的草场和树林在雨水氤氲下变成了深绿色。

黎明的雨季通常从6月开始,但2025年的雨季来得更早一些。5月下旬,一股暖湿气流在中国南方遇到了南下的冷空气,便形成了一条自西向东数千公里的降雨带。周磊告诉我,秋冬的干季是攀岩者聚集的季节,因为雨天山坡湿滑,砂岩硬度较低,吸水后容易松动,有安全隐患。村里的攀岩者寥寥无几。我在一家饭店遇到正在吃早餐的攀岩爱好者沙泉,他三天前从昆明来,看完天气预报后,决定迅速离开,在黎明攀岩两个多月的休学高中生和俊杰,也准备搭沙泉的车离开。5月27日下午,红石街上几乎没有外来者,攀登运动员祁柯铭(昵称飞沙)和女友大柯粒的到来,给黎明攀岩社区的公区里增加了些许人气。但雨水淅淅沥沥,岩友们都不能出去攀岩,只能聚在一起打起了牌。

周磊是在疫情结束后的2023年9月回到黎明的。当时迈克已回美国,和在黎明认识的攀岩爱好者安娜·保特勒(Ana Pautler)结婚生子,找到了全职工作,无法再来中国常驻。周磊知道,当年他们开发的攀岩线路需要维护,不希望将其荒废。他叫来了好友张宇鹏,又找到了户外品牌的支持,2023年11月,黎明攀岩的志愿者社区上线。发公告时,他们套用了当年迈克和周磊在黎明开发第一条线路的名字——将“灵魂觉醒”变成了“黎明觉醒”(Liming Awakening)。 他们在公告里说,社区在攀岩的同时,要建立攀岩者和村民的友好沟通渠道,“共同保护维护黎明岩区所在地的自然环境和地质资源,与在地乡村形成环保合作体”。2023年12月,社区发布了第一次志愿者活动,内容除了传统攀岩体验和技术交流,还包括山野垃圾清运、环保厕所建造。社区强调了活动的纯公益性质:活动不收费,志愿者自行支付吃住行的费用,可在村里自由选择。

他们在公告里说,社区在攀岩的同时,要建立攀岩者和村民的友好沟通渠道,“共同保护维护黎明岩区所在地的自然环境和地质资源,与在地乡村形成环保合作体”。2023年12月,社区发布了第一次志愿者活动,内容除了传统攀岩体验和技术交流,还包括山野垃圾清运、环保厕所建造。社区强调了活动的纯公益性质:活动不收费,志愿者自行支付吃住行的费用,可在村里自由选择。

作为最早在黎明扎根的中国攀岩者,周磊希望重振黎明。他还记得那些世界各地攀岩者们齐聚红石街的盛况,黎明的岩壁从高处静静地俯瞰着不同肤色的人们济济一堂。人和人之间,人和自然之间有一种不同于都市社会运转速率的、更平静也更有生命力的关系。他喜欢那种氛围,也怀念那种氛围。2024年“五一”节前,社区准备举办“黎明回归”的攀岩爱好者聚会,将迈克、安娜等早期开线者都邀请到了黎明。活动开始前,黄文武也期待万分,他想给村民们做一个示范,即如何服务攀岩者,让自己赚到钱。他和妻子准备了自家的洋芋,到现场向来客们卖炸洋芋和烧烤,炸洋芋价格应妻子要求定在成本价三元一份。

周磊记得,5月1日晚,活动举行开幕式时,老君山景区经理也来到了现场,对岩友们表示欢迎。但第二天,老君山国家地质公园管理局的工作人员前来劝阻,在攀岩者聚集的岩壁下,要求不许攀岩。

从2015年起,老君山国家地质公园管理局对攀岩的态度就有了变化,几乎年年都会到村里来发布禁止攀岩的通知。通知常常是这样写的:根据《中华人民共和国环境保护法》《风景名胜区条例》《地质遗迹保护管理规定》《云南省风景名胜区条例》《云南省三江并流世界自然遗产地保护条例》等法律法规,为严格保护丽江老君山黎明景区丹霞地貌地质遗迹和自然资源,切实保障游客人身安全,禁止到丽江老君山黎明景区未开发、非开放区域自主攀岩。但疫情前那些年里,攀岩者们都没感觉到实质上的变化,村里中外攀岩者络绎不绝。但疫情后,管理力度明显加大了。

“岩友们很配合,不让攀就不攀,工作人员也很坦诚,说自己是在执行上级派下来的任务。”周磊语气平静地回忆起去年那场未能实现的攀岩活动,没有人起冲突,只是场面有点尴尬。黄文武坚持了三个晚上去活动现场卖炸洋芋,收入没有他预想的多,但他看到一些岩友“顶住压力,玩得其乐融融”。 黄文武觉得,“站在我们村委会的立场上,国家政策要执行,但地方群众的生计问题也要考虑,资源要怎么合理利用?我们有这么好的地质资源,一句‘这里是国家地质公园’就不能做了,这是很不科学也不公平的。资源要保护,也要在保护的前提下合理利用,否则保护的意义就大打折扣”。他仍然记得在临安考察时,听到当地政府如何在繁复的生态保护条例里找到可以利用和疏通的点,平衡好了保护和发展的关系。“如果地质公园管理局的主管领导能来我们这里调研,了解村里最基层的想法,做民情恳谈会,也许就能寻找到一些破解的方案。但这些至今都没有发生过,只有不断地下来执法。”黄文武说。5月,老君山管理局工作人员来到黎明村委会开会,表示又看到了攀岩的宣传,要采取行动禁止攀岩。黄文武当场反驳了他:“现在国内提倡运动健身,我们要符合市场规律吧?”

黄文武觉得,“站在我们村委会的立场上,国家政策要执行,但地方群众的生计问题也要考虑,资源要怎么合理利用?我们有这么好的地质资源,一句‘这里是国家地质公园’就不能做了,这是很不科学也不公平的。资源要保护,也要在保护的前提下合理利用,否则保护的意义就大打折扣”。他仍然记得在临安考察时,听到当地政府如何在繁复的生态保护条例里找到可以利用和疏通的点,平衡好了保护和发展的关系。“如果地质公园管理局的主管领导能来我们这里调研,了解村里最基层的想法,做民情恳谈会,也许就能寻找到一些破解的方案。但这些至今都没有发生过,只有不断地下来执法。”黄文武说。5月,老君山管理局工作人员来到黎明村委会开会,表示又看到了攀岩的宣传,要采取行动禁止攀岩。黄文武当场反驳了他:“现在国内提倡运动健身,我们要符合市场规律吧?”

沙泉告诉我,2020年在阿根廷巴塔哥尼亚旅行时,在菲茨罗伊峰下的查尔腾镇,他见到了许许多多身穿冲锋衣、背着登山包的攀登爱好者,其中一位扎帐篷的美国攀岩爱好者听说他是中国来的,脱口而出的便是“黎明”,“那里攀岩很棒”。相比身在世界另一头的攀岩爱好者,家住中兴镇的王天宇是“距离黎明最近的岩友”。天气允许的时候,他常常在周末骑半小时的摩托车来黎明攀岩。5月下旬,在连续下雨一周后,他发消息问我:“你有没有爬一天?”得到否定的答案后,他告诉我,下周有两个“窗口”,后面很快就进雨季了。

周磊、张宇鹏和社区的志愿者们,都纷纷收拾行李准备暂时离开黎明。他们表示,如果顺利,会在9月重新回到这里。他们等待的不仅是旱季,还有对攀岩运动更明确的政策。他们希望这片独特的岩壁不要被完全封闭起来,而是找到和热爱它的人们共存的方式。用沙泉的话来说,阳光照在黎明的山峰上时,砂岩岩壁红得很绚烂。

(应受访者要求,王天宇为化名)