对比38国,为何我国消费率偏低?

作者: 芦哲 占烁消费作为拉动经济的三驾马车之一,如今被寄予厚望。然而,我国居民消费率相较发达国家偏低,那么,是否存在大家“有钱不愿花”的现象?

我们试图通过国际比较予以解答。我们选择了有可比数据的38个国家进行居民消费的拆解比较,包括亚洲3国(日本、韩国、土耳其)、欧盟27国、北美3国(美加墨)、中南美洲3国(巴西、智利、哥斯达黎加)、非洲1国(南非)、大洋洲1国(新西兰)。其中,哥斯达黎加、新西兰的数据更新至2021年,罗马尼亚的数据更新至2020年,其他国家均为2022年数据。本文提到的平均数据,均指上述38个国家的平均数据。

整体来看,2022年中国居民消费率仅为37.2%,比38个国家的平均水平(53.8%)要低16.6个百分点(附表)。

2022年我国和38个国家的消费率比较

为了研究中国消费率为何偏低,我们将居民消费率拆解为六个因素。根据公式“居民消费率=居民消费支出/GDP=(居民消费支出/居民可支配收入)×(居民可支配收入/GDP)=消费倾向×居民收入比重”,影响消费率的第一个因素是消费倾向(居民消费支出/居民可支配收入),另外是五个收入因素,包括初次分配环节的劳动报酬、营业盈余、财产净收入,以及二次分配环节的居民缴纳所得税和财产税、除纳税外的转移净收入。我们且据此逐个进行国际比较。

消费倾向比居民收入影响更大

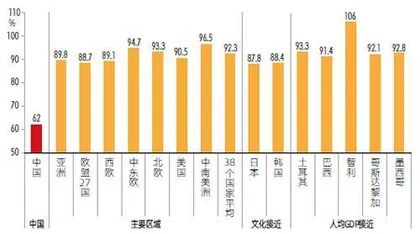

中国居民消费率低,主要是消费倾向偏低。2022年,我国居民消费倾向为62%,而38个国家的平均值为92.3%,最低值是卢森堡的82.1%(图1)。我国居民消费倾向比平均水平要低30个百分点左右,比38个国家最低水平低20个百分点左右。与我国地理和文化相近的日韩,消费倾向在88%左右;与我国人均GDP水平接近(1万美元上下)的5个国家(包括土耳其、巴西、智利、哥斯达黎加、墨西哥),消费倾向没有低于90%的。

图1 :2022年各国家和地区的居民消费倾向

我国居民消费倾向偏低,不是单一因素导致的,是多重因素影响的结果,其主要来自四个方面。

一是房地产的影响较大。在2021年之前,我国房价收入比偏高,家庭需要长期储蓄很大一部分收入才能负担得起住房,这直接影响了当前的消费;购房后要持续还贷,储蓄也不会停。用资金流量表的固定资本形成占可支配收入的比例,可以大致衡量房地产对消费倾向的影响。2020―2021年,中国居民可支配收入中,平均20%用于固定资产投资(主要是购房),而38 个国家该比例的平均值为8.3%。如果超出全球平均的部分可以转化为消费,我国消费倾向可以提高11.7个点。但是,2021年以来的这轮房地产下行周期中,虽然居民减少了购房支出(可支配收入中用于固定资产的投资比重从20%降至15.9%),但是增加了预防性储蓄,从房地产市场释放出来的资金并没有进入消费,因而消费倾向没有多少变化。

二是文化传统。勤俭节约、偏好储蓄的社会氛围也压低了消费倾向,比如与我们文化相近的日韩,2022年消费倾向也比其他国家低4个点左右,但这不足以解释中国消费倾向比日韩低20多个点的差距。

三是社保不完善。社会保障体系的不足,迫使家庭为未来的不确定性增加储蓄,从而降低了当前的消费水平。

四是投资重于消费的发展路径。消费倾向的反面是储蓄率,通常,一个经济体在发展早期,各项经济制度都更偏向于投资和积累,这对应更高的投资率、储蓄率和更低的消费倾向。比如,日韩的消费倾向呈现明显的U型趋势,在工业化前期,经济制度重投资轻消费,消费倾向下降;而在工业化后期,出现了投资型社会到消费型社会的制度变迁,如居民收入提升、休假、社保、消费环境等制度的改善,带来了消费倾向的回升。日韩两国的消费倾向分别在上世纪70年代初、80年代末降至低点,随后回升。

我国居民可支配收入占比略高于38国均值

2022年,我国居民部门可支配收入占GDP的比重为60%,略高于38个国家平均水平(58.2%)。这与很多观点认为“中国居民收入占比低于其他国家”显然不同,两方面原因导致了这一错误观点的广泛传播。

一是样本选择的误差,经常用来与我国做比较的国家,其居民收入比重均更高,如美国(75.2%)、日本(63.1%)、英国(63.7%)、法国(64.5%)、德国(63.2%)。但如果比较更多地区就会发现,还有很多国家的居民收入比重是低于我国的,如北欧四国的居民收入平均比重仅为46.1%,欧盟27个成员国的平均收入比重为59.8%。

二是口径差别,很多观点使用中国微观收入口径,但2022年居民收入的微观数据比宏观数据要少20万亿元。2022年,根据统计局微观调查数据,中国居民人均可支配收入为3.68万元,按照14.1亿人口算,居民收入大约52万亿元;第五次全国经济普查(简称“五经普”)调整前的GDP为121万亿元,微观口径的居民可支配收入占GDP的比重为43%。而宏观口径的居民可支配收入是72.7万亿元,占GDP的比重是60%,收入规模相差20万亿元、比重相差17个百分点。

初次分配收入低于38国平均值,主要是财产净收入偏低

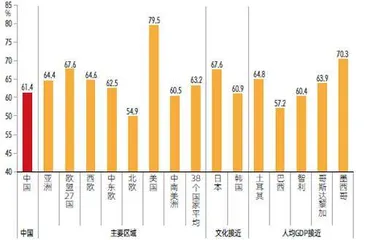

我国居民初次分配收入占GDP的比重(61.4%)低于38国平均值(63.2%),主要是因为居民的财产净收入偏低,其他收入并不低(包括劳动报酬、营业盈余,图2)。

图2 :2022年各国家和地区的初次分配收入占GDP比重

对比来看,中国劳动报酬比重偏高,2022年,我国该比例是52.4%,而38个国家的平均值是43.6%,这主要是统计口径带来的差异。联合国的国民经济核算体系2008年版本(SNA2008)设置了混合收入科目,包括自雇者在企业劳动所应获得的劳动报酬以及这类企业所获得的盈余,混合收入通常跟营业盈余放在一起。而我国将自雇者(农户和个体经营户)的劳动报酬和盈余分开,分别计入居民收入的劳动报酬和营业盈余科目。也就是说,我国的居民劳动报酬在口径上比其他国家多了自雇者的劳动报酬,致使劳动报酬占GDP比重偏高。如果考虑到口径差别,合并来看“劳动报酬+营业盈余”占GDP的比重,则两者差别不大,中国该比例为58.2%,38国平均值为57%。

除了劳动报酬和营业盈余外,初次分配还包括财产净收入。我国居民的财产净收入有两个特点。

第一,居民财产净收入占GDP的比重比38国平均值低。2022年,我国这一比重为3.2%,而38国平均值为6.2%。财产净收入水平偏低,是我国居民初次分配收入低于其他国家的主要原因。

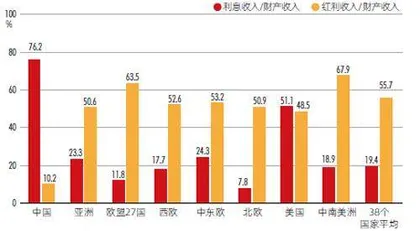

第二,居民财产收入形式单一,主要依靠存款利息,企业给居民的分红收入严重低于全球平均水平。2022年,我国居民的财产收入,76.2%来自于利息收入,只有10.2%来自于企业分红,表明居民财产收入依赖于存款利息,企业分红太低。相比之下,38个国家平均利息收入占财产收入的比例只有19.4%,而红利收入占财产收入的比例高达55.7%(图3)。

图3 :2022年各国家和地区的居民财产收入构成

与我国文化接近的日韩两国,储蓄率也较高,因此,居民财产收入中20.4%和25.4%来自于利息收入,高于38个国家的平均值,但是,日韩居民的红利收入占财产收入的比重分别达到30.5%和49.6%。其他国家里,美国居民财产收入有51.1%来自利息、48.5%来自红利,因为2022年美国处于加息周期,居民利息收入随着利率走高。

二次分配高于38国均值:税负和社保收入双低

2022年,我国居民转移净收入占GDP的比重为-1.4%,高于38个国家均值-5%。

二次分配环节,居民获得的净收入为负,意味着是二次分配是居民收入转出环节,大多数国家都是如此。在38个国家的样本里,只有4个国家2022年居民转移净收入占GDP比重为正,分别是巴西(2.9%)、保加利亚(0.5%)、葡萄牙(1.2%)、墨西哥(5.8%)。除了葡萄牙外,其他三个国家2022年的人均GDP都没有达到世界银行高收入经济体的标准(1.38万美元)。二次分配环节在大多数国家都是居民收入减少,因为有个人所得税和财产税两项税收的存在,只有当居民部门获得的社保收入超过缴纳的“税收+社保”时,转移净收入才有可能大于0。

我国居民二次分配净收入高于38个国家的平均值,主要原因是个人所得税和财产税负担轻。我们可以将居民的转移净收入拆分为“居民缴纳所得税和财产税”和“除纳税外的转移净收入”两部分,后者主要是社保净收入。2022年,我国居民缴纳的所得税和财产税占GDP比重仅为1.2%,比38国平均值(8.1%)要低6.9个点。我国税制体系以间接税为主,2023年增值税和消费税占税收收入的47.2%,个人所得税仅占8.2%,而居民房地产税目前仅在上海、重庆试点。可支配收入是税后收入,我国以间接税为主,个税和财产税等直接税低,自然有助于抬高居民税后收入。

税负轻的同时,我国居民社保收入偏低。2022年,我国居民“除纳税外的转移净收入”占GDP比例为-0.1%,而38个国家的平均值为3.1%,其中只有6个国家小于0,大多国家都为正。这个指标大致是居民缴纳的社保和收到的转移支付之差,其数值为负,代表居民缴纳的社保要超过收到的转移支付。

我国城镇居民的养老保险并不低,主要是农村养老金偏低,以及失业保险受益率偏低。根据《2023 年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》,2023 年我国城镇职工养老保险支出63757 亿元、领取人数14196 万人,每人每年大约44912元;而基本养老保险支出4613亿元、领取人数17268 万人,每人每年大约2671 元,主要是农村养老金偏低。而失业保险受益率方面,2023 年末2400 万城镇调查失业人员里,只有352 万人领取失业保险,受益率为14.7%。考虑到失业人员中有部分人没有参保,按51.7%的参保比例,估算参保受益率大约为28.3%。这意味着,在缴纳失业保险的人员里,只有不到1/3 的人失业后可以领取失业保险。

居民税负轻,并不一定有利于消费。个人所得税和财产税的作用通常是调节过高收入、降低收入差距。我国居民税负和社保净收入“双低”的格局,意味着二次分配环节没有充分发挥调节收入差距的作用,不利于促进消费。