国家级经开区向“新”再出发

作者: 王红茹 宋杰

1994年5月12日,苏州东部,金鸡湖畔,随着第一根桩基深深打入低洼的田野,苏州工业园区正式拉开建设序幕。

30多年后,“姑苏城东、水田洼地”早已化身“创新之城、非凡园区”。

作为中国—新加坡政府间合作项目,苏州工业园区开发建设30多年来,创造了一串串令人惊叹的数字:累计实现税收1.09万亿元、全社会固定资产投资1.11万亿元、进出口总额1.54万亿美元,开放程度、经济密度、创新浓度位居全国前列,在国家级经开区综合考评中实现“九连冠”。

苏州工业园区的发展历程,正是我国在不同时期对外开放的窗口缩影。

我国国家级经济技术开发区(以下简称“经开区”)建设,始于1984年。当年,经国务院批准,大连等首批14个经开区应运而生。

经过40多年的发展,经开区实现了从沿海到内陆、从局部到全域的跨越式发展:从最初的14家扩展到如今的232家,从仅分布于东部12个沿海城市到覆盖31个省份,为构建开放型经济新体制、促进区域协调发展、推动产业高质量发展作出了重要贡献。

2024年,全国232个经开区交出了一份亮眼的成绩单:实现地区生产总值16.9万亿元,占全国GDP总量的12.5%;完成外贸进出口额10.7万亿元,占全国外贸总额的24.5%;实际利用外资272亿美元,占全国实际使用外资的23.4%。

这些数据充分彰显了经开区作为经济增长重要引擎的战略地位。然而,面对全球经济增长乏力和地缘政治冲突升级的双重压力,中国经济发展正面临前所未有的挑战。在这一关键历史节点,国家级经开区被赋予新的时代使命。

2025年5月9日,国务院常务会议研究部署深化国家级经济技术开发区改革创新工作;5月21日,商务部正式印发《深化国家级经济技术开发区改革创新以高水平开放引领高质量发展工作方案》(以下简称《工作方案》)。

这一系列政策的快速落地,意味着经开区将继续发挥改革开放试验田作用,当好高质量发展排头兵,在百年变局中把握产业升级的历史机遇。

以系统性改革

破解深层次发展难题

2025年初夏时节,经开区迎来了深化改革开放的重要契机。

5月9日召开的国务院常务会议专题研究部署了经开区改革创新工作,明确提出要“以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展”的战略方向。

“这看上去是一次常规的工作部署,实际上传递出新时代改革开放再出发的强烈信号。”中国外商投资企业协会副会长、开发区工作委员会常务副会长张召堂接受本刊记者采访时说。

政策举措随即落地。5月21日,商务部发布的《工作方案》指出,经开区要“勇当改革开放的排头兵,进一步完善高水平对外开放体制机制”“因地制宜发展新质生产力,努力开创国家级经开区工作新局面”。

这为经开区改革开放提供了清晰的路线图。

在张召堂看来,此次经开区改革开放呈现出了与以往截然不同的新特征。

“此次经开区关于开放的表述,已经超越了传统的要素流动和商品贸易模式,转向以制度型开放为核心的新阶段。其本质在于推动中国与全球高标准规则体系的深度对接,实现现代产业体系、数字经济、绿色低碳发展和开放平台的高质量跃升。”张召堂说。

经开区被赋予“改革开放排头兵”的战略定位,这是基于当前国内外发展环境的变化对经开区改革开放提出的迫切要求。

“从国际环境看,经开区改革创新是应对国际时局变化的‘应时’举措。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员张彩云接受本刊记者采访时说。在中美经贸摩擦、全球产业链供应链深度调整、国际引资竞争加剧的背景下,我国外资外贸面临严峻挑战。事实上,作为我国对外开放的重要窗口,经开区已成为稳外资、稳外贸的核心阵地。数据显示,全国232个经开区贡献了24.5%的外贸进出口总额和23.4%的实际使用外资额。这两项份额都不小。

“规模意味着责任,更意味着压力。”张彩云分析说,面对外部环境冲击,唯有通过改革创新激发经开区的内生动力,为外资外贸发展注入新的活力,才能更好地迎接挑战应对压力。《工作方案》的出台,为经开区转型升级提供了清晰的实施路径。

从国内环境看,经开区自身也面临着发展瓶颈。在张彩云看来,经开区主要面临双重转型压力。

一方面,传统发展模式难以为继。过去依靠土地、劳动力等要素红利和政策优惠的发展路径,已难以适应高质量发展阶段的要求。随着我国对外开放向制度型开放升级,经开区必须与国家战略保持一致。

另一方面,结构性矛盾日益凸显。具体表现为:产业结构层次偏低,一些经开区产业结构偏重传统制造业和加工贸易,附加值不高,抗风险能力也相对较弱;体制机制僵化,一些经开区的发展模式比较陈旧,管理层级复杂,所以运行效率也相对较低;区域发展不平衡,东部经开区面临土地、能源、环境容量方面约束越来越突出的问题,中西部则受制于区位、交通、财力、技术、人才等基础短板。

“这些深层次问题必须通过系统性改革来破解。”张彩云说,《工作方案》正是针对这些痛点,为经开区转型升级提供制度性解决方案。

《工作方案》之所以将经开区作为改革开放排头兵,在张召堂看来,这是基于经开区本身具有的独特优势。

首先是制度创新优势。经开区兼具地方管理效能与中央授权优势,在制度创新方面具有先行先试的独特条件。

其次是产业集聚优势。作为外向型经济发展的主力军,经开区汇聚了大量高端制造和出口导向型企业。比如,截至2024年底,苏州工业园区累计吸引外资项目超5200个,累计实际利用外资超420亿美元。海南洋浦经开区外资规模更是达到自贸港建设前的13倍,充分展现其在全球产业链重构中的战略价值。

再次是区域协调与共建能力强。凭借产业转移和东西部合作,带动中西部和东北地区崛起,中部、西部和东北的国家级经开区GDP已占国家级经开区GDP的近40%,促进了区域协调和产业向价值链高端攀升。

“历史经验表明,当大国发展面临转型关键期,制度创新与扩大开放往往成为突破口。对中国而言,经开区凭借其独特的系统集成能力、创新引领作用、资源配置效率和先行先试优势,必然成为新时代推进高水平对外开放的重要平台。”张召堂说。

此次《工作方案》进一步明确了经开区作为“改革开放排头兵”的战略定位,重点部署了四大关键任务:因地制宜发展新质生产力,提升开放型经济水平,深化管理制度改革,强化要素保障。

这一战略布局,为经开区在新发展阶段的改革开放指明了发展路径。

因地制宜发展新质生产力

初夏的金鸡湖畔,发展的热力随气温一同攀升。

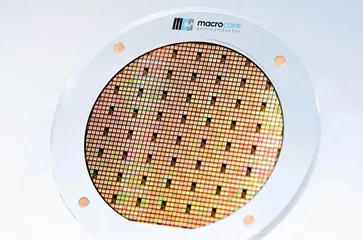

记者日前探访了位于苏州2.5产业园的苏州中瑞宏芯半导体有限公司。步入生产车间,机械运转的低鸣与设备提示音此起彼伏。与传统制造业的流水线作业不同,这里没有机器轰鸣,更像是一个个精密的“实验室”。工程师们正专注地进行产品调试。

“每颗芯片都需经历数千小时的严苛测试,最终将应用于新能源汽车电控系统和光伏逆变器等关键领域,在能源转换的核心环节维持系统运行的稳定与安全。”中瑞宏芯半导体有限公司总经理张振中说。

自2021年落户苏州工业园区以来,中瑞宏芯专注第三代半导体碳化硅功率器件研发及产业化,并实现了跨越式发展。截至目前,已建立起完整的芯片设计、工艺开发、封装测试技术体系,其自主研发的高性能碳化硅MOSFET、肖特基二极管及模块产品多项关键技术指标达到国际领先水平,成功打破了国外企业在新能源核心器件领域的技术垄断,迅速跻身“独角兽”企业行列。

中瑞宏芯半导体的快速发展,印证了苏州工业园区在培育科技创新企业方面的显著成效。截至目前,苏州工业园的高新技术产业产值占规上工业总产值比重达74%。园区拥有世界500强企业投资项目189个,集聚大院大所37家、中外名校33家。拥有各类科创企业超万家,国家高新技术企业超3000家,国家级专精特新“小巨人”148家,各级独角兽及独角兽培育企业超200家;境内外上市企业70家,其中科创板上市企业22家。

放眼全国,作为国家科技创新的主力军,经开区已取得显著的发展成就。截至2024年,全国经开区高新技术企业数量已达8.5万家,占全国总量的18.3%,成功培育了电子信息、机械装备、汽车、新能源、新材料、生物医药等众多优势产业集群。

值得关注的是,长三角、珠三角等东部先进经开区已在人工智能、量子科技、人形机器人等前沿领域超前布局,并取得关键技术突破,展现出强劲的创新活力。

然而,区域发展不平衡问题依然突出。中西部经开区在创新基础设施、人才储备、资金投入等方面与东部存在明显代差。针对这一现状,《工作方案》提出“因地制宜发展新质生产力 ”,并创新性提出“有序推动产业承接合作和梯度转移”。

张召堂指出:“东部经开区在发展新质生产力方面具有显著优势,而中西部不少园区仍处于工业1.0或2.0阶段。一般而言,经开区需要达到工业3.0水平才具备培育新质生产力的基础,理想状态应实现工业4.0。因为工业4.0是通过深度融合数字技术与制造业,能够为新质生产力的发展提供系统性支撑。所以,经开区发展新质生产力也要因地制宜,不能一哄而上。但东部经开区可以与中西部和东北地区合作共建产业园区,以此带动中西部和东北经开区的发展。”

张彩云说,新质生产力的发展与地方的区位条件、资源禀赋、产业基础深度融合才能更好释放效能。

“我国各地国家级经开区的情况各不相同,发展也不平衡,实践中发展什么产业,必须充分考虑不同区域、不同产业的实际情况,做到因地制宜、错位发展,避免同质化发展导致的恶性竞争和资源浪费问题。”张彩云说。

发展新质生产力,人才是重要因素。基于企业实践,张振中表示,目前半导体行业面临严重的人才结构性缺口,特别是集成电路和电力电子领域的专业人才供不应求。“像西安电子科技大学等重点高校的相关专业毕业生成‘香饽饽’,而具备实战经验的资深工程师更是稀缺资源。”

针对人才问题,《工作方案》指出“加大招才引智力度”,并明确提出了具体措施:支持国家级经开区及区内企业通过产教融合试点、“双元制”教育等方式与高校、科研院所共同培养产业技能人才。

事实上,这种“产学研用”深度融合的创新模式已初见成效。2024年,苏州、无锡、重庆两江等经开区通过这一模式成功培育出多家国产高端医疗设备和新能源动力系统领域的领军企业。北京经开区通过引进中国科学院、新松机器人等创新主体,构建了国内较完整的机器人产业链。

“这些成功案例都值得其他经开区借鉴。”张召堂说。

“制度型开放”重塑新优势

在浙江自贸试验区宁波片区的跨境自提中心,林女士体验了一场“跨境购物”。

“您好,您购买的是跨境商品,需要登记身份证。”服务台工作人员轻声提醒。不到5分钟,林女士就拿到了心仪的雅诗兰黛小棕瓶。

记者实地探访了这个位于宁波保税区进口商品市场A区三楼的“跨境购物新地标”。1600平方米的宽敞空间内,赫莲娜、海蓝之谜等国际一线品牌的护肤品、日化用品、酒水等10余类商品琳琅满目。

“以前海淘要等半个月,现在逛街就能顺便提货,还享受零关税政策。”林女士展示着购物小票,兴奋之情溢于言表。