约翰·英格利斯公司

作者: 刘文晶 陈宏

1941年12月7日,日本海军偷袭珍珠港。次日,美国对日宣战,紧接着又于12月11日向德国和意大利宣战,正式加入二战,其北部近邻加拿大也随之加入战局。此时的中国军民已经独自抗击日本军国主义者达10年之久,他们展现出的坚韧不屈让世界为之震撼。美、加等西方国家开始意识到中国战场在全球反法西斯战争中的重要性,逐步加大对中国的军事和经济援助力度。正是在这样的时代背景下,远在加拿大多伦多市的约翰·英格利斯公司(John Inglis Co.)成为这场跨国援助的主要参与者。作为加拿大最重要的兵工厂之一,其专门生产各种轻武器,相当一部分产品无偿援助给中国政府,其中最为著名的就是布伦轻机枪和勃朗宁大威力手枪。

2025年是抗日战争胜利80周年,今天就让我们揭开这段尘封已久的往事,感受中加两国人民在战争年代结下的深厚友谊。

民主世界的兵工厂

1939年9月1日,德国入侵波兰,二战正式爆发。1941年3月,美国国会通过《租借法案》,授权美国政府向同盟国提供各种军事物资而无需立即付款,这些物资包括各种枪械、弹药、火炮、军用车辆、飞机、坦克、军舰和民用船舶等。在《租借法案》之下,美国向英国、苏联、中国等国提供大量援助。加拿大作为英联邦成员国和重要的工业国,在二战中发挥巨大作用。在战争初期,该国向美国提供各种原材料和半成品,如铝和钢铁,支持美国军工生产。1943年,加拿大政府决定直接向受援国提供军事援助,这催生《租借法案》的加拿大版本,即“相互援助”(Mutual Aid)项目。不同于《租借法案》要求受援国先使用再归还或购买,加拿大“相互援助”属于无偿援助,其受援国包括英国及其自治领如澳大利亚、新西兰以及其他盟国如苏联、中国、法国、挪威、荷兰等,援助给中国的主要是轻武器、小型火炮、军用车辆、通信设备和各种民用物资。

约翰·英格利斯公司

1859年7月27日,约翰·英格利斯公司创始人加拿大人约翰·英格利斯和另外两个商人托马斯·梅尔、弗朗西斯·伊瓦特在安大略省圭尔夫合伙成立梅尔-英格利斯-伊瓦特机械车间,生产各种谷物及面粉加工机械。1864年初,丹尼尔·亨特取代托马斯·梅尔,公司名称改为英格利斯-亨特公司。1881年9月,约翰·英格利斯在多伦多市区西南部购买一块土地,将公司搬到那里,并改名为约翰·英格利斯父子公司。

1898年,约翰·英格利斯去世,公司由其儿子威廉·英格利斯接手。1903年,威廉决定进军船用发动机和水厂泵这一新产品领域。1913年公司再次更名为约翰·英格利斯有限公司。一战期间,公司主要生产船用蒸汽发动机及其外壳。1920年代,公司产品主要有各种锅炉、谷物传送带、水力涡轮机、拖轮、往复泵和离心泵。席卷欧美国家的大萧条严重影响该公司业务发展,导致公司在1930年代元气大伤。1935年11月威廉去世后,公司进入破产程序。

1937年,定居在多伦多的美国人詹姆斯·伊曼纽尔·哈恩收购这家公司并改名为约翰·英格利斯公司。通过他的努力,公司在1938年3月获得独家供货合同,为英国和加拿大军队生产布伦轻机枪。二战爆发后,公司在美国《租借法案》和加拿大“相互援助”项目下生产大量勃朗宁大威力手枪、57mm反坦克炮、20mm机关炮和船用动力设备。公司在全盛时期拥有约15000名员工和超过90000m2的厂房。

战后,公司进入消费品行业,生产渔具、房车、燃油泵和家用加热器及炉灶,其产品线不断扩大。1950年又增加全自动洗衣机、电动/燃气烘干机和洗碗机。1951年,公司为加拿大海军“圣劳伦特”级和“雷斯蒂戈什”级驱逐舰生产蒸汽涡轮发动机。1966年,公司开始专注于消费品领域,一跃成为加拿大本土洗衣机的领军公司。1972年,公司开始以“惠而浦”品牌生产和销售电器。1981年,公司将总部迁至安大略省密西沙加,并逐渐出售其位于多伦多市中心的土地和厂房。1987年,公司被美国家电巨头惠而浦公司收购,并于2001年更名为惠而浦加拿大公司。如今“Inglis”这个名字仍然作为惠而浦旗下一个品牌存在,主要产品是各种洗衣机和干衣机。

下面就让我们一起来回顾约翰·英格利斯公司(以下简称英格利斯公司)在二战期间生产的各种轻武器及其与中国的渊源。

布伦轻机枪

英格利斯公司最早生产的武器就是布伦轻机枪,其原型是捷克斯洛伐克研制的ZB-26轻机枪。

1921年左右,捷克斯洛伐克开始研发自己的轻机枪。早期曾试验过美国、法国、丹麦和德国几款现役轻机枪,同时本国设计师也提交几个产品方案,其中最重要的是采用弹链供弹的布拉格II型轻机枪,由布拉格兵工厂研发。

由于布拉格兵工厂规模较小,技术和加工能力有限,且濒临破产,布尔诺兵工厂接受这型轻机枪的后续改进工作,产品代号也改为布拉格I-23。之后,设计师们将供弹系统改为安装在顶部的弹匣。虽然布拉格兵工厂和布尔诺兵工厂之间存在法律纠纷,但后者还是在1926年底开始投产这款轻机枪,并命名为ZB-26。1928年,捷克斯洛伐克军队将其选定为制式轻机枪。

ZB-26轻机枪发射7.92×57mm毛瑟步枪弹,可进行单发或连发射击,全枪长1161mm,枪管长670mm,空枪质量10.5kg。其采用导气式自动方式,枪机偏移式闭锁方式,开膛待击,使用20发弹匣供弹。其带散热片的枪管可以快速更换,全枪质量较轻,士兵可方便地携带和战斗。

ZB-26轻机枪在装备捷克斯洛伐克军队后就开始对外销售,出口多达24个国家,而中国是它最大的外销市场。根据工厂记录,从量产到1939年3月捷克斯洛伐克被纳粹德国占领,该厂共生产12万挺ZB-26轻机枪和25000挺后续型号ZB-30轻机枪,其中就有多达3万多挺ZB-26卖给当时中国的各方势力。由于1918年后西方国家对内战中的中国实施名义上的武器禁运政策,且欧美国家当时没有同类武器可供竞争,使得ZB-26轻机枪几乎成为旧中国各路军阀唯一使用的轻机枪,当时在中国被称为“捷克式轻机枪”。

ZB-26轻机枪性能优秀且适合单兵作战,很快就成为中国各方势力的仿制对象。1927年天津大沽造船厂首先仿制成功,后续跟进的还有广东兵工厂(1935年)、太原兵工厂(1935年)和浙江铁工厂(1938年),甚至有些军队的修械所都曾经仿造过。1934年,国民政府决定制式采用ZB-26轻机枪,并由兵工署向原厂购买生产图纸。抗战爆发后,各兵工厂内迁四川,其中金陵兵工厂、广东兵工厂和第53兵工厂都生产过ZB-26轻机枪,以金陵厂的质量最好。

1918年一战结束时,英国陆军主要装备维克斯机枪和刘易斯轻机枪,但两种机枪都无法快速更换枪管,且质量较重。因此英国陆军轻武器委员会在1922年开始寻找新型轻机枪,先后测试了麦德森机枪、M1918勃朗宁自动步枪、哈奇开斯M1909机枪等产品。1930年该委员会对ZB-26轻机枪进行测试,1932年11月,发射英军制式.303步枪弹的改进型号ZB-30轻机枪再次接受测试。之后厂家根据英国人的反馈又做一些改进。1934年夏季,英国订购更多样枪进行大规模测试,对其性能表示满意。1935年5月24日,英国获得生产许可证,由位于恩菲尔德的皇家轻武器工厂负责生产,这就是布伦(Bren)轻机枪。

布伦轻机枪和ZB-26轻机枪的结构和性能基本相同,比如弹匣位于机匣上方、抛壳口位于机匣底部、机械瞄具位于枪身左侧等等。但英国军队使用的.303步枪弹弹壳带有凸缘,所以布伦轻机枪供弹具由20发直弹匣改为30发弧型弹匣。另外,该枪还缩短枪管长度,并取消枪管散热片。

1936年夏,加拿大国防部决定采购7000挺布伦轻机枪装备加拿大陆军。由于英国皇家轻武器工厂的产量太小,加国国防部打算在本国采购,与此同时英国政府也愿意在满足成本和交货期的前提下向加拿大订购5000挺布伦轻机枪。英格利斯公司于1940年开始生产布伦轻机枪,随着二战的持续,产量不断增加。到1943年,该公司已成为布伦轻机枪的最大制造商,其产品占英联邦部队装备量的60%和英国陆军的30%。到二战结束时,英格利斯公司生产的布伦轻机枪总产量已经接近19万挺。

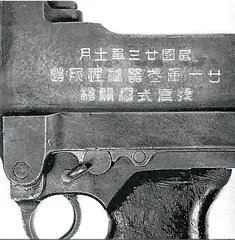

英格利斯公司初期生产的布伦轻机枪主要供应英国、加拿大和其他英联邦国家。后来为了支援抗战中的中国军队,从1944年4月开始生产专门供应中国的型号,发射7.92×57mm枪弹,数量4万余挺。这些枪出厂时在机匣右侧刻有“七九勃然 加拿大造”铭文,“勃然”就是Bren的音译,而“七九”指中国军队使用量最大的7.92×57mm步枪弹。

勃朗宁大威力手枪

勃朗宁大威力手枪的问世源于1921年,当时法国政府希望为军队装备一款新型半自动手枪,并找到著名的武器制造商比利时FN公司。法国政府对于这款手枪的要求是:全枪尺寸合理,空枪质量不超过1kg;弹匣容弹量至少10发;有弹匣卸下保险装置及手动保险,击锤外露;容易拆卸及组装;使用9mm巴拉贝鲁姆弹或者威力更大的枪弹;枪口初速达到350m/s,有效射程50m。

为了争取法国军方的订单,FN公司委托勃朗宁设计一款符合法国要求的新型半自动手枪。之前勃朗宁已经完成他的传世之作M1911半自动手枪,但这款手枪的设计专利已经出售给柯尔特公司,他只好另起炉灶设计一种全新的手枪。遗憾的是,勃朗宁于1926年11月不幸去世,生前没能看到自己的设计最终完成。FN公司工程师迪厄多内·塞弗临危受命完成这款手枪的后续设计工作,塞弗一直是勃朗宁在FN公司的得力助手,勃朗宁大威力手枪上的双排单进弹匣就是他设计的。