闪耀的红星

作者: 刘欣 王晶

帽徽,顾名思义就是佩戴在军帽上的徽章,它是标识和象征部队精神内涵的重要标识徽记,是象征军队和军种的标志之一。我军从组建的那天起,就开始使用帽徽。

革命战争时期我军曾经使用过的帽徽

1927年8月1日,周恩来、贺龙、朱德等领导的南昌起义,打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。9月,毛泽东在湘赣边界领导了秋收起义。1928年4月,朱德、陈毅率领南昌起义保留下来的部队,到井冈山与毛泽东领导的秋收起义部队胜利会师,并于6月组成以朱德为军长、毛泽东为党代表的中国工农红军第四军。红军创建初期,由于根据地狭小,加上国民党军的军事围剿和经济封锁,条件非常艰苦,没有统一的服装。井冈山会师后,南昌起义部队还身穿摘掉了帽徽和符号的国民革命军灰色军装,而秋收起义部队的穿着更是五花八门,连件像样的军装都没有。

1929年春,红四军主力打下闽西长汀县后,接收国民党的一个被服厂,才首次统一服装,它是我军第一套制式红军服装。服装样式为灰色粗布中山装上衣和打着绑腿的西式裤,头戴八角帽,并在八角帽中心位置缝一枚红布五角星作为帽徽。在衣领上缝两块红布领章作为红军的标志。虽然红布五角星样式简单,而且所用材料价格低廉,但它象征的是工、农、兵、学、商团结一心向革命。

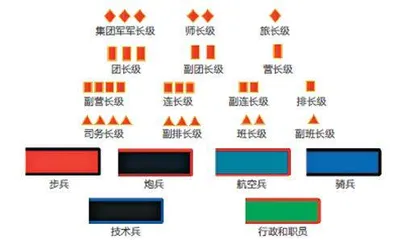

1930年5月,全国红军代表会议制定《中国工农红军编制草案》,对红军各部队的编制员额、部处组织和红军帽徽、臂章、领章、旗帜图标、副班长至集团军军长的职务符号均作出具体规定。规定“红军分为步兵、骑兵、炮兵、航空兵、技术兵和行政/军医6种兵种及专业”,同时以苏联红军24式军服为蓝本设计出统一款式的红军军服,也重新设计帽徽。但由于当时战争条件艰苦,无法在全军推广实行,实际中并没完全使用编制规定的帽徽和相关标志符号。

1934年10月,中央红军及党中央撤离中央革命根据地,开始二万五千里长征,到1936年10月,红军第一、第二、第四方面军在甘肃会宁胜利会师,头戴“一颗红星”的红军战士誓将革命红旗插遍全中国。

1937年2月,在“西安事变”和平解决后,中国共产党致电国民党三中全会,提出“停止内战,一致对外,迅速准备对日抗战”等要求。7月7日卢沟桥事变后,抗日战争全面爆发。8月22日,国民政府军事委员会宣布将红军主力部队改编为国民革命军第八路军。8月25日,中国工农红军第一、第二、第四方面军和陕北工农红军改编为国民革命军第八路军。9月11日,八路军又改称国民革命军第十八集团军,但仍沿用第八路军番号。10月12日,又将南方8省的红军游击队统一改编为国民革命军陆军新编第四军(新四军)。

抗日战争初期,八路军和新四军也换装国民革命军的军服,佩戴相应的符号。1937年底,八路军旅级以上干部及主力部队营以上干部、新四军总部领导,大都被授予军衔。尤其在各地的八路军、新四军办事处的工作人员,从干部到战士都佩戴帽徽、军衔领章以便于开展工作。但是在实际中,除经常与友军联络的干部外,全体指战员只在军帽上使用36式陆军常服帽徽,帽徽为圆形的青天白日式样,材料为金属或搪瓷质地,与国民党军队的区别就是左臂佩戴“八路军”或“新四军”臂章。改编初期,国民政府的军需给养还是可以保障的,但仅限改编的八路军3个师和新四军4个支队,比如服装、装具、符号等都与国民革命军陆军无异。

1939年底,随着第一次反共高潮来临,国民政府开始逐步克扣八路军和新四军的武器弹药和军需补给,连小小的帽徽也“发后不补”了。1941年1月,国民党在第二次反共高潮中又制造了震惊中外的“皖南事变”,1月17日,又撤销了新四军番号。从此以后,很多新组建的部队不再佩戴国民革命军陆军帽徽,这也成为区别老部队和新部队的标志。八路军3个师发展起来的部队,装备相对完备一些,很多干部战士都佩戴陆军帽徽,而后组建的新部队(地方部队)除能保证服装等相对整齐外,已不再配发陆军帽徽。直到抗战胜利,我军在服装细节上与国民党军队服装虽略有区别,但部分部队仍然佩戴国民党的36式陆军帽徽。

随着解放战争的开始,从1947年初各战略区部队开始由八路军、新四军、东北民主联军等陆续改称人民解放军。1948年11月1日,中共中央和中央军委发布《关于统一全军组织及部队番号的规定》,提出整编全军军队的任务,将全军改称为中国人民解放军,并将各部队按地名划分为四大野战军,即:西北、中原、华东、东北野战军。12月,中央军委发布命令全军统一佩戴布制“中国人民解放军”胸标。

1949年3月13日,中国共产党七届二中全会通过《关于军旗的决议》。5月30日,中国人民革命军事委员会下发《启用中国人民解放军军旗、军徽》的命令,并于6月15日正式签署《颁布中国人民解放军军旗军徽样式》。命令公布了人民解放军的军旗及军徽样式,军旗为红底,上缀金黄色五角星及“八一”二字,表示中国人民解放军从1927年8月1日南昌起义诞生以来,经过长期奋斗,正以其灿烂的星光,普照中国。军徽为镶金黄色边的红五角星,中嵌金黄色“八一”二字。命令还规定了军旗和军徽的制造方法、尺寸比例及军队各级军旗的大小。

军徽的样式公布后,从1949年6月起,全军开始佩戴镶金黄色边的“八一”红五角星帽徽。所以“八一”红五角星在当时既是军徽也是陆军的帽徽(即49式帽徽)。军徽用作帽花(即帽徽)时,其尺寸为:红五角星的圆周半径为15mm,外镶1.5mm宽的金黄色边,红五角星内嵌金黄色宋体汉字“八一”。49式帽徽材料为铜板,使用涂漆工艺。在设计帽徽时,时任中央军委副主席的周恩来专门指示过军需部门,他说:“固定帽徽不要用铁丝,铁丝容易扎伤战士的头, 还是用棉线固定好。”所以,49式帽徽分为五孔版和三孔版两种,均采用棉线缝制佩戴方式。此种帽徽在建国后的一段时间内仍然与新式帽徽(50式帽徽)混发使用。

建国后第一款分军种的帽徽——50式帽徽

1949年10月1日中华人民共和国成立,中国人民解放军进入一个崭新的建设时期,由原来的单一军种发展为陆海空三大军种。根据部队正规化建设的要求,1949年10月1日,中央军委批准军委航空局制定新组建的人民空军军徽,人民空军军徽是在“八一”红五角星军徽上配以雄鹰的两翼。1950年4月14日,海军领导机关在北京成立后,海军司令部组织设计海军军徽。12月17日,制定后的人民海军军徽图案为金黄色海军铁锚正中嵌“八一”红五角星军徽。

1950年1月4日,经中央人民政府人民革命军事委员会批准,中国人民解放军配发新式军服和帽徽(即50式军服和标志符号),这是第一次在全军范围内统一军服样式。

1951年2月1日,总参谋部颁发《中国人民解放军内务条令(草案)》,在附录中规定了陆军军徽、海军军徽和空军军徽样式。陆军军徽亦即中国人民解放军军徽,海、空军的军徽以“八一”红五角星为主体,表示海、空军是中国人民解放军的一部分,是在陆军基础上发展壮大起来的。海军军徽为藏蓝色底,衬以金黄色铁锚,蓝色底象征广阔的海洋,铁锚代表舰艇,象征海军。空军军徽衬以金黄色飞鹰两翼,象征人民空军英勇果敢,飞行无阻,并坚决担负起捍卫祖国的光荣任务。

50式军服配发初期,陆军、海军、空军都佩戴统一制式的50式帽徽和胸章。50式帽徽的式样与“八一”军徽图案相同,即镶有金黄色“八一”的红五角星。佩戴印有“中国人民解放军”字样长方形胸章。50式陆军帽徽样式同八一军徽,陆军各级指战员通用,佩戴在大檐帽、52年以后的解放帽和女无檐帽上。海军士兵在1950年佩戴水兵帽时,没有帽徽,只在帽墙上佩戴印有“中国人民海军”字样的飘带。