用一碗鱼丸汤来换

作者: 马世芳

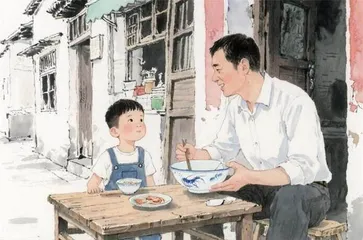

当我还是小孩时, 世界上最美味的食物, 是牯岭街一间小面店的福州鱼丸。

吃鱼丸汤, 从来都是舅舅带我去的。外公外婆生有二女一男, 长女是我娘, 长子是舅舅。舅舅的生活不算稳定, 总让外公外婆发愁。每次他回外公家, 二老总要苦口婆心地训勉一番。我猜,带我出门晃一晃, 也是他暂时躲一躲、喘口气的借口。外公外婆是苏州人, 度日丰俭不论,点心终归是要吃的。我亦极得长辈疼爱, 舅舅要带我出去吃点心, 外公是不会阻止的。

外公家是一幢二十来坪的日式小屋, 曾经住了三代七八口人。外曾祖母, 我们叫她“ 老太太”, 缠过足,一辈子只会说苏州话, 却能和家里帮佣的说闽南语的阿利婆沟通。阿利婆从老太太那儿学得一手厉害的做江浙菜的功夫, 台湾菜也做得极好——她在外公家工作几十年,照顾了我们一家四代人。阿利婆做的珍珠丸子和瓜仔肉, 就是我对所谓“ 美食”的记忆原点, 不过那是另外的故事了。

我坐在玄关处的梯级上,穿上小朋友的鞋,推开纱门,走出小小的院子。舅舅已经打开绿漆白条的木门, 在外面等我了。其实去吃趟鱼丸, 来回脚程不过十来分钟, 对我来说, 却带着短途旅行时的心情。我和舅舅从外公家出发, 牯岭街几乎都还是平房, 太阳晒在矮墙上, 金灿灿的一片。我眯起眼睛,抬头四顾, 舅舅停下脚步, 催我跟上。他是个口拙的人, 每次讲笑话逗我开心, 我都不知道该不该笑。他总会在路上问我:“ 等一下你要不要多吃一碗?” 我其实很想说要, 却总是矜持地摇头。啊,一口气吃两碗福州鱼丸汤,是我始终没有实现的、豪奢的童年梦想。

我们会先经过几家旧书摊。从厦门街到牯岭街六十巷口,依着矮墙是一整排郁郁葱葱的大榕树, 院落里枝叶掩映的老宅住过哲学家方东美, 它的隔壁便是台湾大学校长的官舍。巨大的树荫遮着那段红砖路, 终日阴凉, 不见天日——多年后, 那风景仍不时出现在我的梦里。

过福州街, 再走几步路, 就是鱼丸店。我总以为是他们发明的福州鱼丸,谁叫它就在福州街口呢?

因为是点心而非正餐, 我们从来不吃面, 不要小菜, 只点两碗鱼丸汤。一勺冒气的大骨汤,两粒很大的鱼丸,几星芹菜末,浮在磕出了口子的浅浅瓷碗里。舅舅会拿白胡椒来撒,我不要。用平底铁汤匙舀一粒鱼丸, 匙底带点汤, 吹一吹, 咬一口, 鱼丸黏韧,肉馅和汤汁在口中爆开。我很珍惜地吃,可毕竟只有两粒,一下就吃光了。

这时候,我才看到碗底画着一尾虾。虾身饱满,弓着朱红色的身子,两条长须很潇洒地撇出去,再弯回来,随着清汤的折射晃呀晃。汤很烫,慢慢喝。喝完再看,那只虾竟变小了。

后来我翻父亲的水墨画册,也看到了很潇洒的虾。于是自作聪明,以为瓷碗底画着一只虾的,都是齐白石画的。

我望着空空的瓷碗,恨不能再续一碗。舅舅付了账(两碗十块钱),我们慢慢踱回家,太阳比刚才又斜了一点儿,路上交错的光影更深更浓了。外公家客厅的彩色电视机播放着杨丽花唱的歌仔戏,音量开得很大。阿利婆一面在厨房烧菜,一面听戏,满屋子饭菜香。情节到关键处,阿利婆会撇下做到一半的菜,到客厅站着看一会儿电视,再回厨房忙。

晚饭做好了。阿利婆高声喊我的小名:“小球,来,你上爱食的瓜仔肉!”我很高兴刚才没有多要一碗鱼丸汤,等下可以多扒一碗饭。牯岭街七十八号的老屋,如今片瓦无存,只剩隔壁楼房墙面山形屋顶的遗痕。老太太、外公、外婆、阿利婆,都做仙去了。舅舅移民加拿大多年,人生颠沛曲折,我们很多年没有见面。

牯岭街卖福州鱼丸的面店,至今仍在。是不是舅舅带我去的那一家,我并未前去考证。我家的冷冻库倒是常常备着一斤东门市场“义芳”的包馅福州鱼丸,不过,一口气吃四粒这样的事情,我至今不曾做过。然而毕竟幼时的我, 眯着眼睛看过2 0 世纪7 0 年代的太阳,端过那个磕出了口子、有一只不是齐白石画的虾的瓷碗——而让我们魂牵梦萦, 后来再也没有了的,永远是一些其他的东西。

(米雪摘自北京日报出版社《老派少女购物路线》)