山中归来:霸王岭片段

作者: 李林青

十里山水画廊

十里画廊,霸王岭下的一条幽长的峡谷,大地的裂罅,盛满一湾昌化江之水,承载啼不尽的猿声,和十里如烟如霞的木棉花开。为了便于游山逛水,秘境俨然被人们打造成人境,群山也应邀进入梦乡。游船,载着春天奔放的情怀,载着馥郁的花香和阵阵涌动的碧水,以及隐隐的山鸟啼鸣。浪花溅起,日影晃动,车马舟楫一时也都沦为行走的风景。再过数月,节令变换,草木随之也会凋谢,或变成散落的流霞。人们白天攀爬霸王岭探幽索奇,黑夜则扪星摩月,倾听黎人驱除山魅的牛角发出沉闷的响声,把大山从沉睡中扰醒。人们一心一意投入深山幽谷的怀抱,关于星光和月色的体验,永远停留在船型屋的原始记忆之中。

横亘在天地间的霸王岭,身世好像被密封似的。山脚下的人们已经习惯于随性苟活,不问世事,烟雨中的来去,喻示着黎族人匆匆的聚和散。他们没有传承的谱系,没有文字,难以追本溯源。带着语焉不详的身世之谜,他们简朴地经营着霸王岭的日日月月,等待他们的也许是像半山腰的那棵横亘两千多年的陆均松,进入某年某月生命的禅修或飞升。抚摸一棵矗立在历史风烟之中的古树,对于一个偶然误入黎山深处的旅人来说,旷世的沦落,惶然的回望,不知不觉意兴阑珊地徘徊于草木之间。一叶扁舟,一盅山兰酒,漫天星宿,堪可吃语并放下心灵的疲累。

来到霸王岭的人,都是喜欢独处的人。苍茫山水的岑寂,像凛冽的山风刹那间沁透人的一生。那些用茅草编造的船型屋,承受的闪电和风雨以及生命的低吟,随时都可以谛听,也可以轻松打捞。山顶的月光和山脚的炊烟,是辋川的精神居所,也是落入仙籍的阆苑古观,总是令人陷入遐思,一时难以回过神来。

深入霸王岭的山路早已铺上水泥和柏油,但是在很久以前,出入此地只有一条弯弯曲曲蛇行的山路。山上蛇蝎蚂蟥多,至今犹给人一入黎山难得返的觳觫。在相距不远的地方,时间的箭鏃依然留下痕迹,王下喀斯特地貌在万山耸峙中岿然展呈,这些屹立千万年的大自然甲胄,雄视着幽谷林樾。高耸的山体,阻挡九天倾泻而下的日光,白云低垂,田间禾垄青青,流水无声,展现出一种神秘莫测的纵深感。一尘不染的叶片上,记录着山中岁月的平淡和瑰奇。一条狭窄的山路,总是难以回旋,只有带着十足的诚意才能抵达并侥幸顺利往返。英气逼人的黎王奥雅住在皇帝洞里,也不知不觉被岁月的山风所掳。山门的石阵雄浑威严,然而也会败于无敌的时间洪流。霸王岭的神秘在于丹霞山上的石像和皇帝洞的摩崖石刻,那上面有刀耕火种,有黎人生生不息的生命史诗画卷。在黎山隘口,经常看到原始的牛头图腾,有烽烟燧火,有骨殖刀斧之遗存,有苍凉如斯的年复一年的可怕的岑寂。

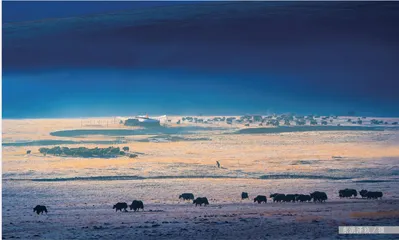

昌化江流至尼下的这一段,就像一首歌中最舒缓的部分,它在酝酿进人大海之前的梦幻和不舍。黎族人寻寻觅觅走到这里,理想在死去中复活,面对星辰如海,他们把燃烧的火把扔进水里,从此认定这片水域,在此休养生息,守护本族的最高秘密。在最危险的时刻,吹响霜天号角,然后钻出密林迎战,用弓弩毒箭,用闪着白光的刀刃,用陷阱捍卫自己的领地。黎族人潜行在群山之中,水对于他们来说,是最后的衣食。他们披着蓑衣从山上下到江河,去捕获制作鱼茶的原料,去搅动星光倾泻的梦境。黎人内心长久漂泊在烟雨山岚之中,离现实生活愈来愈远。但无论是对人对事,他们都十分纯粹,对于远道而来的客人,他们皆一视同仁举起酒杯,从白昼喝到天色骤暗,到月色如水,到大山忍不住打起瞌睡。他们的精神和肉体皆沉浸在昌化江弥漫的水汽里。一个古老的民族,在如魅的山影中孤独地歌唱和游荡,他们曾经失散于水,最终跋涉过水并再度相逢。十里画廊把山水烟岚以及草木和禽鸟汇聚起来,然后抒情地告诉世人:木棉花开,爱情来了…曾经的烟雨,漫过江南,消散于江北,自然烂漫胜过万千彩笔。这里是属于昌江的慢生活,山和水的绝唱,春天和木棉的情意,以及平淡的生活中还洋溢着如此美好的回忆。

幽隐黎乡

霸王岭之啸旷,王下乡之深幽,洞内洞外之地,风声雨声之中,黎乡深处日月交替,时间不惊不觉。

大山盘坐如僧,雨林蔽翳昏晦。溪流澹瀲,猿猴幽咽。远古的黎族人洞居逐猎,不问尘事,无争于世。直到离开洞穴,以茅为屋,举火造饭,耕田纳赋,才逐渐融入人类文明进程。他们一辈辈休养生息,未经兵爽,远离时祸,整个民族都算得上真正的隐者。他们在山上刀耕火种,用旱地山兰酿出的酒,是他们面对皇天后土举碗痛饮的佳酿,是澎湃在他们血脉中的生命源泉。黎族女人用棉絮染编织出的五彩锦缎,那是飘动在天上的云霞,她们用粗糙的双手制作的陶器,经熊熊的野火一烧,就赋予了天地旷古玄秘的气息。他们还用鼻吹箫,用鱼制茶,用牛祭天。黎族妇女甚至还用炭灰或植物的汁液调配成染料,然后用来文身。而文身的工具是生长在深山之中的白藤之刺,在脸、背、胸前和四肢上文出独特的符号,最后才涂上永不退转的染料。一般在文身之前,先杀鸡摆筵,向祖先禀报被文身者的名号,祈求祖先赐福保佑,接着由族里手艺娴熟的老妇人亲自动手。仪式感和神秘感始终伴随着黎族人的生命历程,他们与自然环境的融合力总是令人惊叹不已。清代的学者张庆长在《黎岐纪闻》中写道:“生黎隆冬时取树皮捶软,用以蔽体,夜间即以代被。”而用来制作衣被的树皮就取自令人望而生畏的见血封喉,这种树也称作箭毒木,涂上该树汁的箭鏃只要命中人畜皆难逃一死。它的树皮被制作成衣物之后,就成为黎族人日常蔽体的装束。此外,对于黎族人的饮食,张庆长还有比较详细的记载:黎族人不擅长种植,蔬菜等等都是直接从山上采摘。遇到重要的节日还会用到牛犬鸡猪等牲畜。他们对烹宰之法也不讲究,一般是用箭射杀,东西也不去毛,不剖腹。用柴火烧烤,然后就用所佩之刀分割啖食。如果没有历代文史学者的概括性描述,今人将难以了知远古黎族人的生活梗概,还有他们平时是怎么吃饭的。据记载:黎人日常使用的生活器物有陶制的炊具和葫芦做成的瓢具,每次用餐大伙皆围坐一圈,不用筷子,一般是以椰壳做的瓢舀取食物。还有,黎人平时储存稻谷很特别,一般是等收获后连稻穗稻秆一块割下,然后把它们捆好挂在火灶上方,任灶烟熏干,每日按量摘下春米煮饭。从颇具古风的日常起居,到就地取材的便捷生活中,人们看到了流淌在一个古老民族血液中的韧性和率性。神秘的他们通过钻木,竟然还取出火种来。在霸王岭深处的黎族人,天赋异禀地掌握钻木取火的技巧,他们采用一种叫作馒头果树的树枝来制作钻火杆,随着不断地拉动绳索,钻火板和钻火杆快速受热着火。可以说是自然界中的金木水火土,构成了黎族人原始的审美和生活动力。他们在漫长的发展进程中很少使用金属器,这可能跟他们没有熟练掌握冶炼技术有关。而最能代表黎人金属器功能的就是角骨器,这些器物包括砍刀、刻刀、铲、匕首、针、凿、锥、箭鏃,甚至还包括锯和贮水的盆等等。有的野猪骨或鹿骨还被打磨雕刻成盘髻用的骨簪。在黎族地区,除了一些常见的角骨器之外,黎族人的独木器也比较有特点。这些器具包括渡水之舟、春米之白、贮尸之棺、豢养之槽、坐卧之凳、盥面之盆等等都是用独木凿成。黎族人在古代泗渡除了采用独木舟之外,还使用晒干的大葫芦,遇到大水时他们就会抱着漂游,从而顺利抵达彼岸。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gogs20250306.pd原版全文

黎族人在漫长的繁衍过程中,积攒了丰富的自然知识,在日常的编织、制陶、造房、捕猎方面,他们往往匠心独运。平日里有谁还能够想到,黎族人的独木舟是用浮力极佳的木棉树干凿成的?等到哪一天,独木舟漏水了,又有谁能够想到,他们是用黏性十足的植物胶填补裂缝的?更有意思的是,他们还发现一种植物的藤蔓上所结的果带有良好的麻醉效果,黎族人常常将捣碎的汁液洒在河里,鱼儿接触后就会马上晕眩并上浮。如果鱼过多一时吃不完,还得及时把它放回水中让它苏醒过来。还有,大家都听说过锻造刀剑需要淬火,但又何尝听过烧制陶器也要淬火?黎族人一般是将陶坏放在柴火上烧,等火候到后,再用树枝挑拨出仍然通红的陶坯,借助用树叶扎成的小扫帚蘸着一种特殊树皮浸泡的水,拍打在陶器上,来达到淬火的目的。那些洒落在器身上的星星点点斑块,既提高器形的内在美感,也起到了很好的表面粘连作用。原先我总是肤浅地觉得黎族人没文化,直到深入了解后才晓得,他们刻在骨子里的独特审美,是别的民族所不曾拥有的。

据史书记载,黎族人手工制作的“广幅布”或称作“吉贝布”,是古代有名的贡品。这些布料一般采用众多植物的根、皮、叶、果来提取原始色素。在制作染料的过程中,为了保持织物色泽长久不褪色,黎族妇女还巧妙地加入赭石、朱砂等矿物,有时还加上一些螺灰或草木灰等等。他们将棉线反复浸染或沸煮,从而得到色彩鲜艳的纱线。黎族人对美好生活的探索和追求,表现在与大自然万事万物的相互依存里。那些来自自然界的红、黄、褐、绿、蓝、黑等等五彩缤纷的颜色,被他们一针一线织成绚丽无比的龙被,堪能代表黎族人最精湛的技艺。

在王下,山长水远之境就是黎族人歌于斯梦于斯的仙乡。山里有适合慢生活的节奏,有鸟鸣清亮如流水,有季节变换如花开。岁月的风雨在黎族人的血液里已潜行了千年万年,在清冷的月光下,他们的喜怒哀乐已化作潺潺的流水,化作夜色弥漫中惊心的鸟鸣,时时萦回在众山之中。千年的古树,葳蕤而慈祥,浑身透着道骨仙风;青山一抹,却厮守着亘古的岑寂泰然。行走在王下,我愿把每一座山都视为高耸的寺庙,把每一棵草木都当作是飘动的经幡。一步步深入宁谧之境,逐渐放下心中的荣辱得失,回归到放逐自己于八荒的自在从容。此地的丹霞地貌、洞穴巢居、部落繁衍、凿木成舟、茹毛饮血等一幕幕生命昂然进化的壮丽画卷徐徐展开,让人仿佛谛听到黎族人超越时空的呐喊,谛听到白昼与黑夜交替时的玄秘回响。噤声于天地之间,且隐忍地穿行于山水之间的黎人,遨游于自然旷远之境,令人思之每每神往不已。

生长于王下这片土地上的树已羽化成了神,河床下的累累巨石也在一夜之间被玉化。蒸腾在天上的雨水又普降到苍莽黎区。风狂雨骤循环往复,随类赋形,随意铺陈,黎族人就像理想国的人居住在自己构筑的船型屋里,恍惚中,看见他们穿着树皮衣走来,此刻时间仿佛已掳掠去一个古老部落的昔日光辉,只剩下一个挥之不去的模糊轮廓。他们渔猎、稼穡、婚嫁、交媾、生死,以及驭风而行,披发于途,奔走呼号,犹如上苍的子民而被神祇眷顾,且赋予其超强的想象力和行动力,让他们攀过远山,看见金乌托举的喷薄升起的太阳。“自然而然”被黎族人深深体认并浑然融入本民族的精神图谱之中。探寻王下香巴拉,此间的脚步已然停滞,流光漫患,还是把时间还给时间,把自己留给自己吧。

黎乡木棉

黎山在望,春烟万里。抑制不住的盎然春意,降临在海南岛西部山与海,雨林与大江交相辉映的神秘黎乡—昌江。

春天馥郁的气息在迅速积攒,直到黎乡木棉树上的第一朵花苞如火焰般灿然绽放,整个昌江大地才真正迎来花的海,人的潮,春的萌动和浪漫梦里黎山,那是披着霞光昂立天地的木棉归依之境。远山的一抹红云,展现了昌江的木棉春天忘我绽放的样子。从躯干到枝条到花苞,它全都染上了浓浓的中国红。远望群山绵延入海,近观风和日丽红棉映水,黎乡的景致令人心醉。在正月里,木棉树进发出豪气干云的声势,忽然之间它就开遍了昌江的山川大地。它迎着风,把深深的眷恋留给春天,留在每一位甘愿跋山涉水前来相晤的旅人的记忆里。诗人来到昌江,目睹棉红似火,也许会莫名涌起花开喧哗花残岑寂的淡淡愁绪;而画家来到昌江,正逢木棉映红南国的青山绿水,在恍然凝思神摇意夺之际,就会迫不及待地倾洒浓墨重彩,把眼前惊艳无比的风景定格在画幅之中。

春天因为木棉而煊赫,木棉因为春天而旷远。昌江木棉即将绽放的消息一经传出,广东、广西和云南的摄影爱好者们就开始按捺不住,早早就奔赴昌江,蹲守在黎山刚刚醒来的清晨。他们纷纷架起相机,把云里雾里雨中风中的木棉的倩影毫不保留地记录下来,把它吐艳的意境来个大写意,让一路的花香铺满整个天涯。清澈的和风拂过山谷,窠巢里的鸟儿跃上枝头,泥下的河水开始漫濾,远岫的雾气逐渐散逸。胶林青青,流水喧喧,盛大的春天来临了。龙山脚下的木棉树,代表冥想中醒来的霸王岭发出最诚挚的邀请。作为海南西部的著名大山,霸王岭集沉香、黄花梨、千年树神、幽谷瀑布以及热带雨林和濒危黑冠长臂猿于一身,它盛邀大家翻山越岭来相会,来共同见证昌江木棉花开得最灿烂的时刻,来领略黎乡峰壑的奇峻,来看看黎山里春天最美的样子。

宝山村周围的木棉树,根茎粗犯硕大,枝条舒展昂扬,花开之时只见红花不见叶。更有意思的是清代的诗人屈大均,他形容岭南的木棉花开,就像仙女持灯从绛红色的纱帐里缓缓走出,又好像是火神烛龙衔着太阳在波涛上徐徐升起唐代诗人李商隐一生从未涉足海南,却也想象出“木棉花暖鹧鸪飞”的南国丽日景象。南宋诗人杨万里在岭南出任广东提点刑狱,他曾在一首诗里感叹道:在北方,像姚黄魏紫这些牡丹花的珍稀品种尚未开放,就算要赏花,那么要到哪里才能赊借得到呢?眼看李花和樱花也快要谢了,花事转瞬就会凋残。但是遥远的南方就不同了,木棉花正在灼灼如烈焰般煊赫了整个长空。

送走秋叶繁霜,迎来黎乡棉红似火。百里披霭飞霞的霸王岭,西引浩浩之大江,东接郁郁之林莽。它的清幽空旷,只要来过一回,一辈子就再难以忘怀。峡谷的花开花落,山鸟的四时啼鸣,以及雨林中闪忽的猿影,总是那么摄人心神。我想如此时刻,“春烟”应该是春天里最具有想象力的词语了。木棉只经春风一拂,满树刹那间就变红了。“十丈珊瑚是木棉,花开红比朝霞鲜。”赏花的人现场就能感受到这份热烈,美好的情愫忽然间就会涵涌起来。所谓人生倏忽似梦,花事亦应如是。盈盈的江水,水中浮动着一片红云,那是木棉留给时间不老的影像。一簇挨着一簇,一垄递着一垄,漫向视野尽头,漫向虚实相生的天际。木棉树在轻风的吹拂下,甚至会撩起一阵阵红色的花雨,枝丫间顿然披上一抹云霞,就连地上也是落红一片。镜头里留下的动人画面,将逐渐加深游人的记忆,增强黎乡春天的深度和厚度。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:gogs20250306.pd原版全文