中医标准化康复护理应用于缺血性脑卒中恢复期患者的效果研究

作者: 杨茜

摘要:目的 探讨缺血性脑卒中恢复期患者实施中医标准化康复护理的临床效果。方法 选取2021年2月~2023年12月我院收治的130例缺血性脑卒中患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组各65例。对照组实施常规护理,观察组实施中医标准化康复护理,比较两组神经功能缺损程度、肢体运动功能和日常生活能力。结果 两组干预前神经功能缺损程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后神经功能缺损程度评分低于对照组(P<0.05);两组干预前肢体运动功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后上肢、下肢运动功能评分均高于对照组(P<0.05);两组干预前日常生活能力评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后日常生活能力评分高于对照组(P<0.05)。结论 中医标准化康复护理可有效减轻缺血性脑卒中恢复期患者神经功能缺损程度,促进患者肢体运动恢复,提高患者日常生活能力。

关键词:缺血性脑卒中;中医康复;恢复期;肢体功能;神经功能

缺血性脑卒中为常见的脑血管意外,主要因血管阻塞导致脑部血流供应不足,使脑组织缺氧缺氧和功能障碍[1]。患者常因此出现不同程度的运动、感觉、言语及认知功能障碍,极大程度地降低了其生活质量,增加了家庭和社会负担。因此,高效的康复护理对脑卒中患者功能恢复至关重要。常规康复护理以西医理论为基础,主要包括物理治疗、康复治疗、言语治疗等,旨在通过系统训练和各种物理刺激帮助患者恢复原有功能[2]。然而,这种方法在实际应用中却存在诸多局限性,康复过程中患者可出现疲劳、情绪低落等状态,影响康复效果和积极性,且常规方法侧重于机械性训练,未重视整体调理[3~4]。本研究旨在探讨缺血性脑卒中恢复期患者实施中医标准化康复护理的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

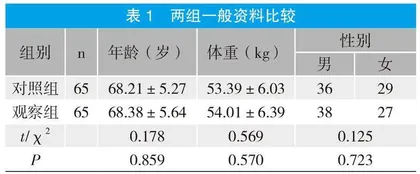

选取2021年2月~2023年12月我院收治的130例缺血性脑卒中患者为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组各65例。两组一般资比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

纳入标准:符合缺血性脑卒中诊断标准[5];为首次脑卒中,病程在3个月内;具备基本的沟通能力和理解能力,能够理解研究内容并自愿参与。排除标准:患有严重心脏病、肝肾功能衰竭或其他重大器官失代偿性疾病;同时患有其他影响中枢神经系统的疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病等;发病后短时间内有重大并发症,如脑水肿、严重感染等,不适合进行康复训练。

1.2 方法

1.2.1 对照组实施常规护理

评估患者康复活动所需能量,合理安排饮食计划,着重提高优质蛋白的摄入,同时确保低盐、低脂、低糖,满足患者整体健康和康复需求。根据患者具体情况,安排必要的康复运动和功能性训练,确保训练的安全性和有效性,在整个康复过程中,密切监测患者生命体征,评估康复进展并及时调整康复计划。

1.2.2 观察组实施中医标准化康复护理

(1)组建中医护理团队。根据医院及科室的实际情况,组建专门的中医标准化康复护理小组,并安排小组成员参与专科护理培训,使其掌握缺血性脑卒中相关的护理知识和操作技巧。全面评估患者神经和运动功能,为每位患者定制适合其临床表现的康复护理方案,护理计划持续4周,责任护士负责实施具体的护理项目,确保每项措施都精确执行。

(2)穴位注射、艾灸和点穴按摩。干预后的第1周实行。穴位注射:选择足三里、曲池等穴注射维生素B12,每日1次,并针对足三里、曲池等穴进行点穴按摩、艾灸,每日1次,每次持续时间为20 min。中医推拿:推拿穴位包括手三里、合谷、肩髎、曲池等上肢穴位,以及足三里、阳陵泉、委中、昆仑、血海、太溪等下肢穴位,按摩时自肢体远端向近端逐渐推进。指导患者用健侧肢体辅助患肢进行被动运动,并告知家属应适当协助患者进行患肢活动。其他中医外治法:用桂枝、川芎等中药材制作的药熨包每日烫熨患肢15 min;用鸡血藤、桂枝等药材制成药浴液,每晚熏洗患肢30 min。

(3)情志调护。在第1周的基础上于第2周增加情志调护,帮助患者缓解因疾病和康复过程中产生的不良情绪,如焦虑、抑郁或恐惧。心理咨询:安排有资质的心理咨询师定期与患者进行交谈,了解其心理状态,提供专业的心理支持和建议,并通过认知行为疗法帮助患者识别和改变负面思想,培养积极的生活态度和应对策略。放松训练:指导患者进行深呼吸、渐进式肌肉放松等技巧,减轻身心紧张和焦虑。评估患者康复进展:向患者明确展示其恢复的具体成果,增强参与治疗的信心,设定实际可达到的短期目标,如每日行走步数或完成特定任务,鼓励患者积极参与康复。

(4)日常生活能力训练和主动运动锻炼。第3~4周训练患者进行吃饭、穿衣、洗漱等基本生活技能,使用适应性工具,如非滑餐具、衣服带大按钮等;调整患者居住环境,如安装扶手、使用无障碍浴室等,降低生活障碍,提高患者生活独立性;根据患者具体康复需求制定个性化的锻炼计划,强化肌力、平衡和协调训练;指导患者居家锻炼,确保其在非治疗时间内也能持续进行康复训练。

1.3 观察指标

(1)比较两组肢体功能:采用Fugl-Meyer肢体运动量表进行评估,包括上肢(总分66)和下肢(总分34)两个方面,得分越高肢体功能越好。(2)比较两组神经功能缺损程度:采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[6]评估,包括视力、意识、协调性、视力以及偏瘫情况,满分42分,若神经功能受损严重则得分较高。(3)比较两组日常生活能力:采用改良Barthel指数(BMI)[7]进行评估,总分0~00分,得分越高代表患者日常生活能力越强。

1.4 统计学处理

数据处理采用SPSS23.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组肢体运动功能比较

两组干预前肢体运动功能评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后上肢、下肢运动功能评分均高于对照组(P<0.05)。见表2。

2.2 两组神经功能缺损程度比较

两组干预前神经功能缺损程度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后神经功能缺损程度评分低于对照组(P<0.05)。见表3。

2.3 两组日常生活能力评分比较

两组干预前日常生活能力评分比较差异无统计学意义(P>0.05);观察组干预后日常生活能力评分高于对照组(P<0.05)。见表4。

3讨论

缺血性脑卒中具有高死亡率和高致残率特点,可引发脑组织损伤及一系列神经系统后遗症,严重限制患者肢体功能,继而对其日常生活造成极大影响。术后康复训练可减轻神经缺损程度,改善肢体功能。中医将此病归属于“偏枯”范畴,主要为情志所伤、肝肾亏虚所致,患者发病后可导致经脉瘀阻,血气失常,进而引发肢体无力甚至偏瘫,宜通络舒筋、化瘀活血[8]。

中医标准化康复护理是指在中医理论指导下,依据中医辨证施治原则,结合现代康复医学技术,对患者进行系统化、规范化的康复管理。本研究显示,观察组干预后神经功能缺损程度评分低于对照组,上肢、下肢运动功能评分均高于对照组,日常生活能力评分高于对照组(P<0.05)。说明中医标准化康复护理可有效改善缺血性脑卒中患者预后。穴位注射和艾灸可直接刺激相关神经和肌肉组织,促进局部血液循环和新陈代谢,从而加速神经功能恢复和肢体功能改善。中医推拿可放松肌肉,激活经络系统,缓解肌肉痉挛,增强肢体活动能力,从而促进患者从软瘫状态向功能恢复转变。此外,通过药熨和药浴的将中药材药效深入患者体表下层组织,活血化瘀,温经止痛,从而改善局部血液循环,促进患者肢体功能康复。此外,情志调护可有效缓解患者焦虑、抑郁状态,使其在康复过程中保持积极和乐观的态度,坚持进行康复训练,从而保障康复效果。

综上所述,中医标准化康复护理可有效减轻缺血性脑卒中恢复期患者神经功能缺损程度,促进患者肢体运动恢复,提高日常生活能力。

参考文献

[1]查亚萍,周雯艳,周晓燕.以集束化护理理念为核心的护理模式对预防缺血性脑卒中后下肢深静脉血栓形成的影响[J].齐鲁护理杂志,2023,29(11):151-153.

[2]陈丹凤,翁克姬,吴立锦.超早期康复护理对缺血性脑卒中合并高血压患者血压水平、NIHSS及ADL评分的影响[J].心血管病防治知识,2023,13(1):63-65.

[3]向凡,王辉,王芳芳.穴位艾灸结合中医康复护理对缺血性脑卒中患者上肢功能、神经功能和生活质量的影响[J].保健医学研究与实践,2023,20(10):113-116.

[4]王娟,张明娟,黄黎黎,等.早期中医康复护理对老年缺血性脑卒中患者神经功能、认知功能及日常活动能力的影响[J].吉林医学,2023,44(12):3595-3598.

[5]中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)制定工作组,章薇,娄必丹,等.中医康复临床实践指南·缺血性脑卒中(脑梗死)[J].康复学报,2021,31(6):437-447.

[6]甘秀军,詹玲球.超早期康复护理干预对老年缺血性脑卒中患者肢体功能恢复和生活质量的影响[J].吉林医学,2023,44(4):1134-1137.

[7]王芳芳,王辉,向凡,等.中医特色早期康复护理在缺血性脑卒中偏瘫患者护理中的应用效果分析[J].保健医学研究与实践,2023,20(11):101-105.

[8]孙艳.老年缺血性脑卒中患者应用超早期康复护理干预对其自我护理能力及生活质量的影响[J].国际护理学杂志,2022,41(6):1108-1112.