中医特色护理干预在慢性盆腔炎患者中的应用效果观察

作者: 占晓娇 李婷

摘要:目的 观察中医特色护理干预在慢性盆腔炎患者中的应用效果。方法 选取2022年1月~2023年9月我院收治的78例慢性盆腔炎患者为研究对象,根据护理方法分为A组和B组各39例。A组接受中医特色护理,B组接受常规护理,比较两组中医证候积分、疼痛评分和症状持续时间。结果 A组干预后中医证候积分低于B组(P<0.05);A组干预后VAS疼痛评分低于B组(P<0.05);A组症状持续时间短于B组(P<0.05)。结论 中医特色护理可显著改善慢性盆腔炎患者中医证候,减轻患者疼痛程度,促进症状较快改善或消失,临床应用效果显著。

关键词:慢性盆腔炎;中医特色护理;中医证候;疼痛;按摩;药浴

慢性盆腔炎为常见的妇科疾病,育龄期高发,且较易反复发作[1],主要症状为腰骶酸痛、下腹坠胀疼痛以及白带异常等[2],性生活后或者劳累可导致症状加重。盆腔炎反复发作可降低患者生活质量,较易诱发神经衰弱。盆腔炎属中医“带下病、腹痛”范畴[3]。中医特色护理强调辨证施护,以期更有效地缓解病情[4]。本研究选取2022年1月~2023年9月我院收治的78例慢性盆腔炎患者为研究对象,观察中医特色护理干预在慢性盆腔炎患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年1月~2023年9月我院收治的78例慢性盆腔炎患者为研究对象,根据护理方法分为A组和B组。A组年龄21~63岁,平均年龄(40.07 ± 6.20)岁;病程0.5~3.0年,平均病程(1.04 ± 0.37)年;轻症13例,中症24例,重症2例。B组年龄22~61岁,平均年龄(40.11 ± 6.15)岁;病程1.0~3.5年,平均病程(1.10 ± 0.32)年;轻症14例,中症22例,重症3例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:西医确诊为慢性盆腔炎,中医诊断为“带下病、腹痛”;体温正常;凝血功能正常;患者了解研究内容和研究目的,且自愿参与;资料完整;护理配合度高。排除标准:存在皮肤感染或皮肤过敏;精神障碍无法沟通;伴有其他部位感染;经期;体虚;处于妊娠期;伴有出血症状;伴有传染病。

1.2 方法

1.2.1 A组行中医特色护理

(1)中药奄包热熏。取乳香、透骨草、草乌、没药、制川乌、丹参、川芎、桂枝、当归、桃仁、莪术等药物适量,粉碎后加40 g粗盐制作成中药奄包,使用前用微波炉加热后置于下腹部。奄包热敷于月经干净后3 d开始,热敷时患者仰卧,热敷前检查下腹处皮肤状态,局部创伤、感染或皮疹患者禁止使用。热敷时在下腹处铺巾,预防烫伤,奄包温度应适宜,微冷后停止热敷,2次/d。

(2)火龙罐综合灸。取合适火龙罐,罐内点燃艾炷。取腰骶、八髎区,将专用精油均匀涂抹于皮肤。双手半握,取腰方肌、髂腰肌、臀肌,以指背对上述区域进行推拿按摩,松解局部肌肉。艾炷稳定燃烧、罐口温度适宜后,在腰骶、八髎区置罐,同时揉推膀胱经运罐。采用闪法促进艾炷燃烧,提高火龙罐热度,然后利用旋刮法刺激肌筋膜。取下腹气海穴、关元穴、中极和子宫穴诸穴,予以推、揉、震运罐,10 min/次,皮肤微红、微汗,患者有温暖舒适感为宜。观察罐内温度变化,揉法按摩三阴交区,同时根据患者耐受性调整运罐速度。操作完成后清洁患者皮肤,指导患者4 h内避免饮用或者接触冷水,4 h内禁止沐浴。2 d治疗1次,5次为一个疗程,治疗3个疗程,每次治疗于经前10 d开始,经期停止。

(3)针刺。施针前嘱患者排空膀胱,仰卧于治疗床,取百会穴(平刺施针,深度为2 cm左右)、膻中穴(平刺,约2.5 cm)、中脘穴、天枢穴以及关元、气海、中极(向会阴斜刺,2.5 cm)等穴,消毒穴位皮肤,用一次性针灸针刺激上述穴位。除了百会、膻中、中极穴,其他穴位均为平补平泻、提插捻转施针,留置30 min。拔针后,患者调整为俯卧位,消毒局部皮肤后直刺八髎穴,深度为6.0~7.5 cm,得气后留置20 min。1次/d,每周治疗5次,经期停止治疗。

(4)耳穴压豆。取耳部与盆腔、内生殖器、神门、腹、肾上腺、皮质下、内分泌等主穴,根据实际病症合理配穴,热毒炽盛证另取穴三焦、脾穴,肝郁化火证另取肝、交感穴,盆腔、内生殖器、腹穴与其所属脏腑相对应,神门可安神止痛,肾上腺、皮质下穴压豆具有抗感染功效,内分泌穴可调节内分泌紊乱,治疗1个月。

1.2.2 B组采用常规护理

指导患者保持个人卫生,日常注意保暖,加强经期自我保健,规律生活作息,坚持运动,均衡饮食,少食生冷刺激性食物,提高免疫力,遵医嘱用药,不可擅自停药或减量。

1.4 观察指标

(1)比较两组中医证候积分:根据《中药新药临床研究指导原则(试行)》评估中医证候积分。主证包括3项,分别为腰痛、腹痛和带下异常,采用4级评分制,每项0~6分;次证4项,包括皮肤、经期腹痛、乳房胀痛和腹泻,每项0~3分。中医证候总积分为0~36分,积分越高病情越严重。

(2)比较两组症状持续时间:观察组患者盆腔肿块、白带异常、下腹坠胀以及腰痛持续时间。(3)比较两组疼痛程度:采用视觉疼痛模拟评分(VAS)法评估患者疼痛程度,总分0~10分,评分越低疼痛程度改善越显著。

1.5 统计学方法

数据处理采用SPSS26.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

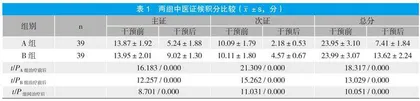

2.1 两组中医证候积分比较

两组干预前中医证候积分比较差异无统计学意义(P>0.05);A组干预后中医证候积分低于B组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组症状持续时间比较

A组盆腔肿块、白带异常、下腹坠胀以及腰痛等症状持续时间明显短于B组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组疼痛程度评分比较

两组干预前VAS疼痛评分比较差异无统计学意义(P>0.05);A组干预后VAS疼痛评分明显低于B组(P<0.05)。见表3。

3讨论

慢性盆腔炎不易治愈,病程较长,常规抗生素用药长期疗效较差,较易产生耐药性。盆腔炎与患者免疫力、心理状态、生活环境等因素相关。中医认为带下病患者肝脾肾功能紊乱,内蕴寒湿或湿热,导致脏腑失调[4],主要病因在于气滞、血瘀、湿热、寒凝和正气不足[5]。

患者体内邪气残留,正气不足,受到虫毒、风寒湿热等乘虚而入,影响气机通畅,故而血瘀。病情长期反复,导致气血受损,因此迁延不愈。中医认为应从病因出发,合理取穴,施以针灸、火龙罐,祛湿,驱寒,疏通经络、解除血气瘀滞,益补正气,从而缓解症状、调节脏腑,通调三焦,固本培元,解除血瘀[6]。

中药奄包热敷的作用是利用奄包热度和药力作用祛湿驱寒,温补经络,疏通气血。火龙罐是中医特色护理手段,所用工具是可内置艾炷、紫砂混合玄石材质的罐体,罐口处鎏金鎏银,具有金补银泻效果。治疗时点燃艾炷,产生纯阳性质的“火龙口”,从而发挥活血化瘀、除湿驱寒的功效。优点是不会导致疼痛,舒适度较好,具有即刮即化即消特点;还可调节血糖血脂,改善微循环和免疫机能[7]。

中医认为耳廓密切联系脏腑,虽然处于体表,但与内脏紧密联系。《灵枢·口问篇》提出:“耳者,宗脉之所聚也。”耳部穴位连接手足三阳经,耳廓连接阴经,耳部分布丰富穴位,连通全身经络。耳部包含机体各系统主要信息,分布连接脏腑、四肢百骸的反射区。耳穴压豆可用于辅助治疗炎症、过敏性疾病、失眠、妇产科疾病、预防保健等。耳穴受到刺激可带动气血活跃,调节阴阳,进而调节脏腑功能,改善睡眠。耳穴压豆可对大脑皮层产生刺激,疏通经络,改善气血瘀滞,安神镇静。针对慢性盆腔炎患者实施耳穴压豆疗法,可减轻妇科炎症,改善机体代谢,提高免疫力,预防炎症复发。耳穴压豆疗法主要通过医用胶布在耳穴处粘贴药豆、磁珠,配合揉、按、捏、压等手法刺激穴位,以感觉穴位热、麻、胀、痛为宜,是中医外治疗法,主要通过刺激耳廓穴区进行穴位压迫治疗。本研究结果显示,A组干预后中医证候积分低于B组(P<0.05);A组干预后VAS疼痛评分低于B组(P<0.05);A组症状持续时间短于B组(P<0.05)。

综上所述,中医特色护理可显著改善慢性盆腔炎患者中医证候,减轻患者疼痛程度,促进症状较快改善或消失,临床应用效果显著。

参考文献

[1]周瑶瑶,白明华,李竹青,等.从中医体质学理论探讨女性盆腔炎性疾病的三级预防方案[J].中华中医药杂志,2023,38(1):243-246.

[2]钱旭武,蒋婴.国医大师段富津教授治疗带下病经验[J].中华中医药学刊,2021,39(6):222-224.

[3]张锁,师建平.朱宗元基于“谨守病机,异病同治”从“湿、瘀”论治带下病学术思想探析[J].中华中医药杂志,2020,35(10):4982-4985.

[4]杨景戎,罗娟娟,刘桂荣.张志远分型辨治带下病经验[J].中医杂志,2023,64(21):2176-2178,2183.

[5]霍磊,张大伟,梁媛.从“血不利则为水”解析月经后期合带下病治疗思路[J].中国中医基础医学杂志,2020,26(8):1195-1196,1222.

[6]谢小男,倪光夏.通调三焦针刺法治疗气滞血瘀型慢性盆腔炎临床疗效观察[J].中华中医药杂志,2020,35(1):473-476.

[7]吴晓兰,尹小花,王小凤,等.基于中医体质辨识理论探讨火龙罐疗法在更年期综合征合并睡眠障碍病人中的应用[J].护理研究,2023,37(22):4129-4135.