急救常识志愿宣教应用于危急重症者院前救护的作用分析

作者: 秦召敏 沈钦海 孔瑞雪 房晓文

摘要:目的 分析急救常识志愿宣教应用于危急重症患者院前救护的作用。方法 选取2021年2月~2022年2月收治的危机重症患者80例,随机分为常规组和观察组,每组40例。常规组采用常规院前护理干预,观察组采用急救常识志愿宣教干预,对比两组并发症发生情况、急救效率、急救知识掌握情况及入院前后的GCS评分。结果 观察组并发症发生率显著低于常规组(P<0.05);两组均有一定的救治效果,但观察组救治效果高于常规组(P<0.05);观察组对急救知识掌握程度显著高于常规组(P<0.05);干预后,两组FACT-B评分显著提高,且研究组显著高于对照组(P<0.05);干预后,观察组的 GCS评分显著高于常规组(P<0.05)。结论 急救常识志愿宣教应用于急危重症患者院前救护效果显著,能够降低并发症发生率,提高急救效率、急救知识掌握程度及GCS评分,值得推广应用。

关键词:急救常识志愿宣教;急危重症患者;救护质量

当前临床采用常规院前急救措施对重症患者实施干预,但科学性、有效性较低,难以满足实际急救所需[1~2]。为了提高急救质量,需要选择更加有效的院前急救措施。急救常识志愿宣教应用于重症患者院前救护中更具科学性与有效性,能有效降低死亡率与并发症发生率。本研究探究重症危急患者院前实施急救常识志愿宣教的作用。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取医院2021年2月~2022年2月接收的重症危急患者80例,随机分为常规组和观察组,每组40例。常规组:男20例,女20例;年龄范围40~65岁,平均年龄(52.5±12.5)岁;急性脑血管13例,脑梗死13例,心血管病14例。常规组:男21例,女19例;年龄范围41~66岁,平均年龄(53.5±12.5)岁;急性脑血管12例,脑梗死14例,心血管病14例。两组患者基本资料对比无明显差异,具有可比性(P>0.05)。

纳入标准:所有患者均符合脑出血、脑梗死、心肌梗死重症诊断标准,诊断参照《脑梗死和脑出血中西医结合诊断标准(试行)》[3]《心肌梗死诊断标准的修订和心肌生化标志物》[4];患者及家属均知晓本次研究,并已签署知情同意书。排除标准:资料不完整;不能配合治疗。

1.2 方法

常规组采取常规院前急救措施干预。相关工作人员接到120急救电话后,保证急救模式于30 s内完成反应,急救车在1 min内出发。常规院前急救措施共有3个急救组,并在相关地点保持待命,急救车所覆盖的范围内有充足的监护型救护车,车上配备充足的急救仪器及设备。采取一定的措施后,将重症患者转运医院展开护理。当医院急救车未达到医院前,在路途行驶过程中,常规院前护理急救措施主要内容为:(1)相关急救工作人员要积极与家属保持联系,了解患者既往病史、发病时间及原因、患者以往的用药情况。帮助患者采用合适的体位,需保持静卧,适当将头部垫高,同时做好气管插管、持续呼吸机辅助呼吸工作,进行心肺复苏。(2)如果患者出现呕吐,应及时清理呕吐物,采取冰敷。观察患者的综合体征,如瞳孔是否处于正常状态。采取GCS法对患者昏迷状况实施评估,当昏迷状态较轻时,可以帮助患者清除呼吸道中的异物,保持吸氧,帮助患者建立静脉通道后采取常规护理,时刻监测血压、心率;对意识不清较严重的患者,进行必要的口腔护理、皮肤冲洗和创面消毒,及时给予吸氧,保持呼吸道通畅,严密观察生命体征变化。当患者血压异常,需及时采取降压措施,帮助患者维持基本体征后实施转运,并与相关科室联系,随时做好接应准备。

观察组在常规组基础上,采用急救常识志愿宣教干预。具体内容为:(1)组建志愿宣教团队。组建急救常识宣讲队,召集志愿者,共同开展“急救常识”“院前急救技能培训”“心肺复苏技术”等多场主题宣教活动。(2)院前急救中,及时组织专业急救人员组建急救常识志愿宣教小组。将心脑血管疾病中常见病的具体病因、发病机制以及现场急救具体要点收集并整理成为册子,明确突发事件的具体处理方法。(2)对患者及家属展开全面培训,培训为12课时。除宣教小组6课时以外,其他课时专门邀请资深专家讲解关注危急重症诊断、治疗等要点,将心肺复苏作为培训重点。培训结束后,可以实施考核。开展急救演练,切实提高急救护理质量。(3)开通专门的健康咨询热线。使患者有渠道咨询重症疾病急救措施,并对患者所在社区开放,丰富急救知识宣教方式,如广播、讲座等。(4)建立绿色急救通道。为确保患者在院期间的生命安全,满足患者的急救服务需求,对急危重症患者实施“一患一议”急救服务措施。院前急救人员、转运人员和抢救车辆在接到急诊呼救电话后,即会按照就近原则及时出车。急诊医生可根据现场情况及患者病情进行初步评估和诊断,迅速与医院急诊科联系沟通。为确保患者的生命安全,在接到呼救电话后,院前急救人员立即启动急救流程,携带相关医疗设备和药品到达急诊现场,与医院急诊科协调沟通后,迅速开展急救工作,同时为患者开辟“绿色通道”,做好转运工作。

1.3 观察指标

(1)对比两组并发症发生情况。(2)急救效率:包括发病至呼救时间,呼救至到院时间。(3)比较两组急救知识掌握情况:包括知晓(掌握系统化的急救知识、知道常见的并发症的急救措施),基本知晓(基本掌握急救知识、知道常见并发症的急救措施),不知晓(未能掌握急救知识、不知道常见并发症的急救措施)。(4)入院前后的GCS评分:采用格拉斯哥昏迷评分法,评分项目包括睁眼反应、语言反应、肢体运动等,最高分15分,分数越低表明患者意识障碍越严重。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS 22.0统计学软件,(P<0.05)为差异具有统计学意义。

2结果

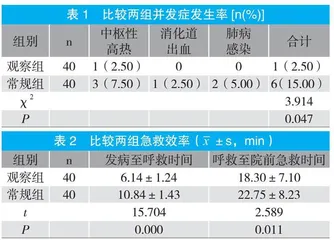

2.1 比较两组并发症发生率

观察组并发症发生率显著低于常规组(P<0.05)。见表1。

2.2 比较两组急救效率

观察组的急救效率显著高于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 比较两组急救知识掌握情况

干预后,两组FACT-B评分显著提高,且研究组显著高于对照组(P<0.05)。见表3。

2.4 比较两组GCS评分

入院后,观察组的GCS评分显著高于常规组(P<0.05)。见表4。

3讨论

院前急救属于医院急诊科十分重要的组成部分,一般是针对急、危、重症患者未入院实施急救的救护环节。传统急救方法以抢救治疗为主,随着医疗改革不断深入,急救方式逐渐转变为以预防为主的急救模式,也可称为预见性管理模式[5]。急救常识志愿宣教可以为患者提供健康教育,与生活密切相连,在院前急救中具有良好的救护效果。心脑血管疾病属于慢性疾病,病程长、病情迁延不愈,发病率逐年上升。引发心血管疾病的高危因素包括吸烟、饮酒、肥胖,与不良生活习惯有较大关系。心脑血管疾病会导致患者产生胸闷、胸痛、呼吸困难等症状,甚至出现运动神经失灵、感觉功能障碍及意识障碍,对患者健康产生极大威胁。研究表明[6],大部分院前急救中的患者发病地点为社区或住宅内。因此,社区与患者家庭成为院外急救的主要场所。为提高院前急救的有效率,本研究针对危急重症患者院前急救采取急救知识宣教干预展开研究[7]。对心血管疾病危急重症患者实施健康教育,提升患者对疾病的认知,增强患者对疾病发生预测能力,加强患者对疾病突发的自救能力[8]。

研究发现,观察组并发症发生总率低于常规组(P<0.05),表明通过专业救护小组的急救常识志愿宣教,实施专业性急救措施,有利于降低患者并发症发生率。观察组的急救效率、急救知识掌握情况、GCS评分显著高于常规组(P<0.05),通过对患者疾病特点加以分析后,将相关知识整理为册发放,开展健康讲座,及时解答相关问题,可增强患者对知识的掌握情况,加强自我护理能力;提供咨询通道,及时掌握患者的体征变化;建立患者与社区之间的联系,帮助患者掌握疾病情况;患者疾病发作时,可提供针对性的院前急救,同时为患者预后、健康宣教工作提供依据。在院前现场救护中,志愿者与医护人员密切配合,将抢救知识和技能准确及时传递给患者家属,有效缩短抢救时间[9]。此外,实行急诊科、儿科、呼吸科、胸外科等多学科联合的急救机制,在院前急救过程中充分发挥各科室的优势,将急诊患者在院内抢救时间从原来的2 h缩短至30 min,提高抢救成功率及转运效率。

综上所述,急救常识志愿宣教应用于急危重症患者院前救护中能够降低并发症发生率,加强急救知识掌握程度,提高医院急救效率,优化医院服务质量。

参考文献

[1] 姜艳,石天奇.宣教培训对社区民众院前急救知识掌握的效果评价[J].中国药物与临床,2019,19(16):2748-2750.

[2] 杨岚.急救知识宣教在急危重症病例院前急救护理中的应用效果分析[J].心理月刊,2019,14(8):106.

[3] 赵建国,高长玉,顼宝玉,孙怡,韩景献.脑梗死和脑出血中西医结合诊断标准(试行)[J].中国中西医结合杂志,2006(10):948-949.

[4] 潘柏申.心肌梗死诊断标准的修订和心肌生化标志物[J].中华医学杂志,2001(7):63-65.

[5] 冯玉丽,阮泳瑜,黄燕霞.急救知识宣教在突发危重症患者院前急救护理中的效果分析[J].中国医药科学,2018,8(15):109-112.

[6] 展琳琳,井国防,周华,林爱进.院前急救社区化研究进展[J].青岛医药卫生,2021,53(2):142-144.

[7] 陈建英.基层医院护士急救知识认知情况调查分析[J].中国农村卫生事业管理,2018,38(1):92-93.

[8] 董娜,白皛,仇子钰,卢南君,罗军,李录.1138名非医务人员院前急救技能知晓及培训的调查研究[J].医学理论与实践,2022,35(23):4108-4111.

[9] 丘向伟.新形势下院前急救人员职业倦怠成因及对策探讨[J].卫生职业教育,2022,40(21):147-149.