距下关节撑开器在粉碎性跟骨骨折手术治疗中的应用价值分析

作者: 郭召奇 戴国光 孙中业 许中豹

摘要:目的 探讨距下关节撑开器在粉碎性跟骨骨折手术治疗中的应用价值。方法 选取2020年1月~2022年1月我院收治的50例粉碎性跟骨骨折患者为研究对象,按照随机数字表法分为观察组(25例,行距下关节撑开器复位治疗)和对照组(25例,行斯氏针牵引与撬拨复位治疗),比较两组治疗效果、并发症发生率、骨折复位指标、临床指标以及术后疼痛程度。结果 观察组患者治疗总有效率高于对照组(P<0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05);观察组患者术后跟骨高度、Bohler角高于对照组,Gissanes角低于对照组(P<0.05);观察组患者住院时间、手术时间、骨折愈合时间均短于对照组(P<0.05);术前,两组疼痛评分比较无统计学意义(P>0.05);观察组术后1个月、术后3个月、术后6个月的疼痛评分均低于对照组(P<0.05)。结论 在粉碎性跟骨骨折手术治疗中实行距下关节撑开器复位治疗,能有效降低并发症发生率,改善骨折复位情况,缩短患者恢复时间,减轻疼痛感,临床治疗效果更显著。

关键词:粉碎性跟骨骨折;距下关节撑开器;疗效;骨折复位

跟骨包括4个关节面,是足部最大的跗骨,骨折发生率较大,且多发于成年人,通常因高处跌落足部先着地,致使足部受到巨大的垂直冲击而发生骨折。跟骨及其周围解剖结构较复杂,一定程度上增加了治疗难度[1]。针对位移显著的粉碎性跟骨骨折(Comminuted Calcaneal Fracture,CCF),临床多进行切开复位内固定手术治疗,其中以斯氏针牵引与撬拨复位治疗为典型,但在具体操作过程中可能受牵引方向、牵引力度等客观因素影响,致使患者存在骨折复位不佳等问题,不仅耽误患者病情,而且加大并发症发生风险[2]。距下关节撑开器属于骨折新型治疗手段,能扩大切口,减轻术野不清晰给手术带来的影响,降低并发症发生风险,促进骨折正确复位。本研究旨在探讨距下关节撑开器在粉碎性跟骨骨折手术治疗中的应用价值。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年1月~2022年1月我院收治的50例粉碎性跟骨骨折患者为研究对象,按照随机数字表法分为观察组和对照组各25例。对照组男13例,女12例;年龄27~69岁,平均年龄(47.11±2.12)岁;交通伤10例,高空坠落伤15例。观察组男14例,女11例;年龄26~68岁,平均年龄(46.55±2.63)岁;交通伤9例,高空坠落伤16例。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:符合《使用骨折治疗指南》中关于CCF的诊断标准;认知及沟通能力正常;临床资料齐全;均为首次跟骨复位;有开临床体征;生命体征平稳;治疗依从性较好。排除标准:临床资料缺失;合并心脏、肾脏、肝脏等器质性疾病;合并严重认知障碍、精神障碍;伴有其他急性疾病或恶性疾病;手术、麻醉禁忌;血液、淋巴等循环系统障碍;中途退出研究;妊娠期或哺乳期妇女。

1.2 方法

对照组采用斯氏针牵引与撬拨复位治疗:先对患者进行硬膜外麻醉,取跟腱点,将斯氏针插进其中,对患者足部开展牵拉复位,结束后采用斯氏针固定。

观察组采用距下关节撑开器复位治疗:在胫骨下段、跟骨外侧经跟骨结节骨质丰富位置插入1枚斯氏针,安装距下关节撑开器在患肢后侧和2枚斯氏针相连,揭开跟骨外侧壁,转动撑开器的延长杆,慢慢撑开距下关节,复位跟骨结节骨块,纠正跟骨内、外翻,跟骨高度恢复。用小型骨膜剥离器插进患者距下关节塌陷位置,向上纠正距下关节面的相关塌陷位置的骨块,恢复Bohler角、Gissanes角,平整后关节面。骨折复位满意后取2枚克氏针插入骰关节,临时固定跟骨后结节骨折块。

1.3 观察指标

(1)治疗效果:显效,术后跟骨高度恢复至正常状态,且可以正常行走活动;有效,术后跟骨高度存在显著恢复的情况,未发现显著并发症;无效,术后跟骨高度未见改善,存在并发症。总有效=显效+有效。(2)并发症发生率。(3)骨折复位指标:借助CT三维重建技术对患者术后跟骨高度、Bohler角、Gissanes角等骨折复位进行观察。(4)临床指标,住院时间、手术时间、骨折愈合时间等。(5)术后疼痛程度:以疼痛模拟(VAS)量表评估,0~10分,分数越高表示疼痛越剧烈。

1.4 统计学分析

数据处理采用SPSS 24.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

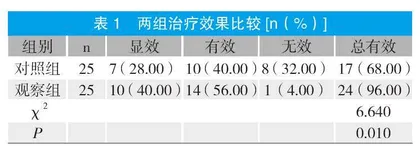

2.1 两组治疗效果比较

观察组治疗总有效率为96.00%,高于对照组的68.00%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组并发症发生率比较

观察组并发症发生率为4.00%,低于对照组的36.00%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组骨折复位指标、临床指标比较

观察组住院时间、手术时间、骨折愈合时间均短于对照组(P<0.05);观察组患者术后跟骨高度、Bohler角高于对照组,Gissanes角低于对照组,两组相关指标比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组术后疼痛程度比较

术前,两组VAS疼痛评分比较无统计学意义(P>0.05);观察组术后1个月、术后3个月、术后6个月VAS疼痛评分均低于对照组,两组不同时间疼痛评分比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

3讨论

60%足部骨折为跟骨骨折,常合并软组织损伤、血肿、炎症等,多因高能量损伤造成,伴有粉碎性骨折会导致大部分患者受伤后无法在短时间内恢复至正常功能,致残率较高[3],严重情况下可出现关节面塌陷、跟骨变宽、成角及CCF等。大部分患者出现CCF后患处疼痛会加剧,伴有瘀斑、肿胀等症状,不能正常行走,加之短时间内很难恢复,给患者生理、心理带来双重影响。针对CCF患者,临床治疗重点为调整距跟关节,恢复跟骨高度、Bohler角、跟骨轴线、解剖形态。常规治疗为斯氏针牵引与撬拨复位,由于牵引力度、牵引方向可能存在偏差,可使患者不能完全复位,耽误病情,延长住院时间,增加并发症发生率。

距下关节撑开器复位治疗为近年来使用频率较高的治疗手段,能增大切口,逐步进行牵引,慢慢撑开复位,助力患者骨折复位,减少手术时间,手术视野更开阔,可充分暴露距下关节面,确保牵引复位的平稳性,防止频繁使用C形臂X线机而引发出血、感染等问题[4]。此外,距下关节撑开器能扩大切口,便于医生获取更充足的复位内空间,确保撑开杆和患者跟骨间的距离更大,为放置内固定物创造良好的条件,减轻手术术野对手术的影响,同时减轻患者疼痛感。距下关节撑开器能慢慢牵引开展撑开复位操作,保证结节骨块及牵引状态更稳定,避免徒手牵引造成牵引方向不正确,提高临床治疗有效率[5]。距下关节撑开器借助牵引帮助患者骨块复位时,还能避免传统手术中牵引力度、牵引方向不正确而出现复位效果较差的问题,增强骨折复位效果。该术式能规避手术过程中骨块旋转位移,取材方便,操作简单,手术操作更合理化、科学化,同时简化手术操作步骤,大大减少手术时间,减轻对术区软组织的刺激,减少患者生理疼痛感及心理不适感,促进术后较快恢复。本研究结果显示,观察组患者治疗总有效率高于对照组(P<0.05);观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05);观察组患者术后跟骨高度、Bohler角高于对照组,Gissanes角低于对照组(P<0.05);观察组患者住院时间、手术时间、骨折愈合时间均短于对照组(P<0.05);术前,两组疼痛评分比较无统计学意义(P>0.05);观察组术后1个月、术后3个月、术后6个月的疼痛评分均低于对照组(P<0.05)。

综上所述,在粉碎性跟骨骨折手术治疗中实行距下关节撑开器复位治疗,能有效降低并发症发生率,改善骨折复位情况,缩短患者恢复时间,减轻疼痛感,临床治疗效果更显著。

参考文献

[1] 苏博源,潘永雄,洪劲松,等.距下关节镜联合后侧小切口在跟骨骨折手术中的应用[J].中华创伤骨科杂志,2020,22(1):555-555.

[2] 王加利,宋飞远,陈仲华,等.距下关节镜辅助下联合牵开器,复位器微创治疗SandersⅡ,Ⅲ型跟骨骨折[J].中华创伤骨科杂志,2020,22(1):177-178.

[3] 朱成明,王仁崇,覃永保,等.双螺杆撑开器辅助开放复位治疗SandersⅡ,Ⅲ型跟骨骨折[J].中国矫形外科杂志,2020,28(8):244-245.

[4] 冯仕明,赵家举,马超,等.三通道全内距下关节镜排钉技术在SandersⅡ,Ⅲ型跟骨骨折治疗中的应用[J].中华外科杂志,2022,60(6):161-161.

[5] 谢坤南,毕若杰,马姗姗,等.基于三维CT解剖重建距下关节撑开植骨融合术治疗陈旧性跟骨骨折畸形愈合临床观察[J].山东医药,2020,60(34):166-166.