纱布绷带止血与动脉止血器在脑血管介入术后止血中的应用效果比较

作者: 金婷

摘要:目的 比较纱布绷带止血与动脉止血器在脑血管介入术后止血中的应用效果。方法 以医院2021年1月~2022年5月收治的48例脑血管造影及介入术后患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组24例。对照组使用纱布绷带进行止血处理,观察组使用动脉止血器进行止血处理,比较两组止血效果和不良反应情况。结果 观察组止血效果明显优于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组不良反应发生率明显低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 脑血管病变患者实施介入术期间使用动脉止血器进行止血效果更佳,有助于提升患者术后舒适感,减少不良反应的发生。

关键词:脑血管病介入术后;动脉压迫止血器;纱布绷带压迫止血

脑血管病变临床常见,发病率高,介入治疗效果显著[1]。在介入治疗过程中,患者活动不受限,穿刺损伤小,术后住院时间短,康复速度快,不易发生不良反应,但需重视穿刺部位的止血情况。股动脉容易成功穿刺,多用于介入检查或治疗脑血管病变,术中使用抗血小板药物、抗凝药物后,术后需长时间制动,容易出现不良反应及穿刺部位出血[2~3]。本研究旨在比较纱布绷带止血与动脉止血器在脑血管介入术后止血中的应用效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

以医院2021年1月~2022年5月收治的48例脑血管造影及介入术后患者为研究对象,随机分为对照组和观察组,每组24例。对照组:男17例,女7例;平均年龄(47.5±0.3)岁。观察组:男16例,女8例;平均年龄(47.2±0.2)岁。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:知情并同意入组;术前的凝血功能均正常;术前术中均使用相同的抗血小板以及抗凝物。排除标准:患有心源性休克、急性左心衰竭、血液疾病、感染等疾病。

1.2 方法

1.2.1 对照组使用纱布绷带止血

通过触诊判断股动脉穿刺点,将表面渗血擦干净,使用多层纱布覆盖表皮伤口、股动脉穿刺点,用手压迫穿刺点,拔除动脉鞘,然后再次进行手工压迫, 时间为15~20 min,使用绷带、纱布缠绕股部以及下腹部2~3圈进行止血,下肢制动24 h后,观察无出血即可去除纱带。

1.2.2 观察组使用动脉止血器止血

通过触诊判断股动脉穿刺点、体表投影,用手压迫穿刺点,拔除动脉鞘,使用止血器压板按压股动脉穿刺点体表投影,固定胶带缠绕股部,呈“十”字形,用止血器压板进行加压,依照顺时针旋转手柄6~8圈,使穿刺点承受压板压力,避免再次出血。压迫4 h后松解1圈,观察患者体征,每隔2 h松解0.5圈,6~8h后患者可缓慢侧身,8~12 h后可解除压迫器在床上坐起或下床活动。

1.3 观察指标

比较两组止血效果,包括压迫起始时间、制动时间、完全松解压迫时间;比较两组不良反应。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS 25.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,(P<0.05)为差异具有统计学意义。

2结果

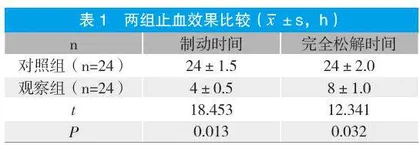

2.1 两组止血效果比较

观察组制动时间、完全松解时间均短于对照组,止血效果优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组止血效果比较(±s,h)

n 制动时间 完全松解时间

对照组(n=24) 24±1.5 24±2.0

观察组(n=24) 4±0.5 8±1.0

t 18.453 12.341

P 0.013 0.032

2.2 两组不良反应比较

观察组各项不良反应发生率均明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 不良反应比较[n(%)]

不良反应 对照组(n=24) 观察组(n=24) χ2 P

排尿困难 5(20.83) 0(0.00) 7.623 0.026

皮肤破溃 6(25.00) 1(4.17) 8.281 0.025

腰痛 5(20.83) 0(0.00) 14.23 0.012

睡眠受影响 7(29.17) 1(4.17) 10.955 0.014

精神紧张 6(25.00) 1(4.17) 9.697 0.016

3讨论

脑血管病是临床中的常见病,多发于老年患者。近些年的发病率增高,已经成为对人类健康造成严重威胁的主要疾病种类之一。脑血管病不仅会对患者生命健康造成严重威胁,还会影响患者日常生活质量,如果不能及时救治,易导致病情持续进展,缩短患者生存期限。脑血管疾病主要治疗方法为脑血管介入治疗术,通过对动脉进行穿刺,进入到全脑血管中,随后通过造影检查和介入技术实现对患者的治疗,临床应用效果显著,此方法一经出现便受到了临床的广泛认可,当前已在脑动脉瘤等脑部血管疾病的诊断和治疗中得到应用[4]。在实际发展中,介入术主要包括经股动脉途径和经桡动脉途径两种介入入路法。其中桡动脉的管径较小,部位相对表浅,在经桡动脉途径进入位置周围无重要神经和血管的情况下可应用此入路方式,应用时具有创伤性小和不良反应少等特点,而且临床止血速度快,术后并不需要患者卧床休息,可保证抗凝或是溶栓药物的正常使用,具有应用安全性较高等特点。但是临床应用受到限制,在脑血管病患者中并不适用。而股动脉的内径较大,粗长、笔直、稳固,具有较强的搏动功能,在经股动脉穿刺和支架置入时不容易导致患者痉挛,且此入路方式操作简单,因此是脑动脉介入患者的首选入路方式。但是因为股动脉与股静脉和股神经并行,导致手术过程中很容易损伤患者的股神经,且术后止血难度大,一旦止血欠妥,易导致患者出现假性动脉瘤、迷走神经反射性心率减慢和深静脉血栓等不良反应,对患者的健康威胁性较大。因此,临床需根据实际情况完善手术方法,加强术后止血。

介入手术实施过程中通常需要少量的抗血小板药物或是抗凝药物,以便于对患者血管通畅性进行维持,但是这些药物的应用会导致患者术后出现穿刺部位的出血或是血肿,如果不能对出血情况进行控制,不仅会威胁患者生命健康,而且会进一步影响患者的精神状态,影响患者的生活质量。而且临床认为脑血管疾病多为老年患者,此类人群自身机体功能降低,肢体感觉和运动功能均出现一定障碍,导致患者的凝血功能发生异常,进而导致患者的术后出血症状加重,威胁患者健康[5]。在此基础上,对患者展开术后止血干预是很有必要的。

在治疗止血配合中,常用方法通常为纱布绷带止血法,是借助纱布对患者穿刺口进行加压处理,从而实现止血。拔除动脉鞘管后需在穿刺点上方沿着动脉走行方向给予人工压迫止血,时间为20~30 min,随后应用纱布绷带加压包扎,并配合沙袋压迫6 h。该方法虽然具有一定的止血效果,但也存在一定的弊端,易导致患者出现各种不良反应。纱布绷带包扎的压迫力控制难度较大,容易出现压力过大的情况,导致患者出现肢体肿胀或麻木,出现压力性水泡,甚至是肺栓塞,如果压力过大则起不到止血效果。在长时间的压迫止血过程中,患者行动受限,生活质量受到影响,容易出现失眠、睡眠质量下降、排尿困难、尿潴留等不良反应,部分患者甚至出现抑郁、焦虑等不良情绪,影响治疗效果。

在近些年发展中,临床逐渐加强了对动脉穿刺问题的重视程度,国内外逐渐研发出多种止血装置,如Angio-seal、Vasoseal等。前者在临床中的应用较多,主要为穿刺止血封闭器械,是一种具有定位装置、定位线和输送装置的器械,释放后会促进凝胶作用,实现凝血效果,使附着在血管里的胶原锚和海绵之间产生作用,从而封闭穿刺部位。动脉压力止血器是一种一次性使用的无菌器具,主要被临床应用在股动脉穿刺术后的闭合止血工作中,是一种新兴的压迫止血产品。其应用原理为:通过压板压紧血管穿刺点,随后通过胶布固定,实现止血效果。在实际应用过程中,此器械具有一定的功能特点,其中的压板结构可为股动脉穿刺压迫止血提供持续性的压力,且其受力均匀;螺旋手柄属于传动配件,可将压板上下移动的距离进行改变,方便医护人员根据实际情况进行合理调节;度盘可对压板的上下移动距离进行指示,方便观察;基座则可用于对螺旋手柄和胶带进行连接,从而提供压力平台;固定胶带可对动脉压迫止血器进行固定,保证为患者提供持续、均匀的压力。压迫止血时间缩短,对患者下肢制动时间短,从而减少不良反应的发生,促进患者恢复,保证患者治疗舒适度。

本研究结果显示,观察组止血效果明显优于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率明显低于对照组(P<0.05)。制动时间和有效止血时经皮股动脉穿刺介入诊疗术后对患者的生理情况和生理舒适度造成影响的主要因素,也是股动脉作为最佳备选路径的主要制约因素。以往情况来看,将股动脉应用在介入诊疗术中,通常是采用常规压迫止血方法,需要在退出鞘管后进行15~30 min按压止血操作,随后给予加压包扎,随后应用沙袋进行4~6 h压迫。为了避免出现出血情况,穿刺侧枝肢体还需要继续给予12~24 h制动。很多都会在此情况下出现不适感,尤其就老年患者来说,其容易产生下肢深静脉血栓和肺栓塞等并发症。而经桡动脉或是经股动脉路径虽然无法解决下肢制动问题,但是穿刺技术要求比采用股动脉的要求高,而且容易出现血管痉挛症状,易导致患者发生骨筋膜综合征,因此通常采用股动脉作为常规入路。

本研究使用的“8”字形包扎止血法,其对应的固定性较强,而且压力大,就有较强的经济性特点,但是在应用过程中,需要在拔鞘后给予人工按压止血,而且患者具有明显的疼痛感和不适感,患者容易出现迷走神经反射,而且疲劳感严重。同时,患者需要长时间的卧床,制动时间较长,易出现深静脉血栓症状,导致出现皮肤压伤等并发症。此外,此方法包扎较为复杂,压力和着力点的掌握难度大。而动脉止血器的应用,其不仅包扎方法相对简单,而且不需要给予人工加压处理,可节省更多的人力。同时,其对应的压力点相对明显,方便根据患者情况随时调节压力大小,对减少患者的出血并发症发生率具有积极意义。而且其对应的止血时间短,可缩短患者的制动时间,减少患者的不适感,避免患者出现排尿困难、深静脉血栓等并发症。因此,本研究观察组患者的恢复制动时间更短,患者的并发症发生率更低。虽然此方法的应用成本稍高于普通包扎法,但是其对应的性价比较高,更容易被患者所接受,值得临床推广宣传。

综上所述,脑血管病变患者实施介入术期间使用动脉止血器进行止血效果更佳,有助于提升患者术后舒适感,减少不良反应的发生。

参考文献

[1] 杨楠,王伟.等手工压迫止血与动脉压迫止血器在脑血管介入术后止血果的比较[J].广东医学,2015(12):1952-1953.

[2] 张亚芳,谢兵.动脉压迫止血器在自发性出血性脑血管介入后患者中的应用[J].齐鲁护理杂志,2019,25(14):49.

[3] 杨文霞,张华英.压迫止血器在脑血管造影术后穿刺点压迫止血理中的应用[J].齐鲁护理杂志,2021,27(14):54-56.

[4] 黄政,胡伟.动脉压迫止血器在肝癌介术后的临床应用[J].重庆医学,2018,47(7):987-988.

[5] 何婉玲.血管缝合器与动脉压迫止血器在经股动脉介入术患者中的应用效果比较[J].齐鲁护理杂志,2017,23(8):53-54.