3D-沉浸式前庭康复治疗复发性良性阵发性位置性眩晕复位后残余症状的临床疗效

作者: 叶树凤 温玉 刘翠萍

【摘要】 目的 探讨3D-沉浸式虚拟现实技术辅助的前庭康复训练治疗复发性良性阵发性位置性眩晕(BPPV)复位后残余症状的治疗效果。方法 选取2022年1月- 2023年1月明确诊断为BPPV并复位成功后仍存在残余症状的既往存在BPPV发病史的原发性BPPV患者92例为研究对象。在组间基线特征匹配的原则下,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组各46例。对照组应用在药物治疗的基础上采用常规前庭康复训练;观察组在药物治疗的基础上采用3D-沉浸式前庭康复。比较两组患者治疗前后头晕残障问卷(dizziness handicap inventory,DHI)评分、治疗1个月眼肌前庭诱发肌源性电位(ocular vestibular evoked myogenic potential,oVEMP)引出率和6个月后的复发率。结果 治疗前,两组患者的DHI-T、DHI-P、DHI-E、DHI-F评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者DHI-F值均降低,但在治疗1月后观察组患者的DHI-T、DHI-P、DHI-E、DHI-F值均显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组患者治疗1个月后oVEMP引出率和治疗6个月后的复发率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。结论 运用沉浸式前庭功能康复训练系统治疗复发性BPPV患者复位后残余症状的效果较传统前庭康复训练好。

【关键词】 3D-沉浸式;前庭康复训练;复发性;良性阵发性位置性眩晕;残余症状

中图分类号 R764.3 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)05--05

良性阵发性位置性眩晕(benign paroxysmal positional vertigo,BPPV)是一种常见的内耳疾病,主要特征是突发的、短暂的眩晕发作,通常由头部突然改变位置引起。BPPV患者常感觉房屋旋转或自身旋转的感觉,伴随着恶心、呕吐等症状,严重影响患者的生活质量。BPPV的患病率随着年龄的增长而增加,60岁以上的患病率约为3.4%,到80岁时,BPPV的累计发病率甚至可达到10.0%[1]。大部分BPPV预后良好,被认为是一种“自愈性疾病”,但其自愈的时间长短数月到数年不等,持续性症状不能缓解,对患者的身心健康均可造成严重影响,甚至可丧失工作能力。复位治疗(canalith repositioning procedure,CRP)是目前公认的治疗BPPV安全有效的手段。虽然CRP能够有效改善BPPV的眩晕症状,但仍有约31.0%~60.0%在复位后眼震及眩晕症状消失,但仍伴有头晕、行走不稳、头重脚轻及漂浮感等症状,一般将这种无位置性眩晕及特征性眼震的不平衡感称为BPPV的残余症状(residual dizziness,RD)。RD可持续数周到数月不等,既往研究认为RD症状主要与复位前眩晕的持续时间相关,而与受累半规管、患者的性别以及复位次数以及发作时的眼震强度无关[2],目前尚无统一的观点。

目前临床多采取药物治疗和前庭康复治疗BPPV复位后的RD症状。部分研究认为[3],盐酸倍他司汀等药物能够通过增加半规管传入神经元的活性,调节前庭周围细胞内Ca+浓度,进而减轻前庭功能不对称性,改善迷路微循环,缓解内淋巴压力等机制促进前庭康复,改善患者的生活质量。然而也有学者的研究发现药物治疗对RD症状并无缓解,因此,药物治疗在RD的预防和治疗的确切性存在争议性。前庭康复训练(vestibular rehabilitation,VR)作为另一重要治疗手段,已有充分的证据显示前庭康复治疗BPPV复位后RD症状临床有效。传统的VR治疗乏味且依赖于患者的主观依从性,也难以为患者制定个性化的康复方案。本研究针对临床BPPV复位后伴发RD的患者实施3D-沉浸式前庭康复治疗,并通过临床对比观察,探讨其临床疗效,为3D-沉浸式前庭康复治疗作为新的前庭康复方式治疗复发性BPPV复位后RD症状提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

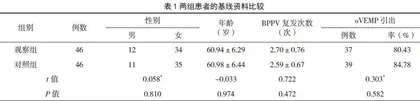

选取2022年1月- 2023年1月甘肃省某省级综合医院收治的BPPV患者92例为研究对象。纳入标准:①符合《良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南》(2017)中 BPPV 诊断标准[4],所有患者均采用SRM-IV眩晕综合诊疗系统复位治疗且复位成功,连续2周及以上未出现眩晕发作及眼震现象。②复位成功后患者再次出现与《良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南》(2017)中BPPV诊断标准相符合的类似症状。排除标准:①其他内耳前庭疾病所致眩晕者;②伴有其他中枢性前庭神经系统疾病者;③依从性差或不能耐受3D沉浸式VR治疗者。在组间性别、年龄、BPPV复发次数、oVEMP引出率等基线特征匹配的原则下,采用随机数字表法分为观察组和对照组,每组46例。两组患者的基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究获甘肃省第二人民医院医学伦理委员会批准(2023KYXM024);且患者均知情,并签署知情同意书。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 在药物治疗(甲磺酸倍他司汀片6mg 剂量:2片/次,3次/日,疗程:2周)的基础上联合常规前庭康复训练。在传统前庭康复训练中,主要包括以下3项专业练习:①凝视稳定性训练:该训练旨在提升患者的眼球稳定性。具体操作为,患者需依次向上、下、左、右以及斜对角方向凝视,每个方向持续15秒,整个训练过程需重复10次;②平衡能力练习:此项练习旨在强化患者的身体平衡能力。具体步骤包括,首先双臂展开,双脚与肩同宽,保持此姿势稳定20秒,整个过程需重复3次;随后环抱双臂,同样保持姿势稳定20秒,整个训练过程亦需重复3次。③一字步练习:分别在亮光和黑暗环境、闭眼时脚跟对脚尖“一字步”行走,2min/次,重复3次。复位成功,位置性眩晕及特征性眼震消失后开始训练,在进行训练计划之前,需先对患者的运动能力及可承受的训练强度进行全面评估。评估工作将分别在连续7天的训练结束后以及训练满1个月后实施,分别记为初次评估与二次评估,并与干预前的评估进行比较。

1.2.2 观察组 在药物治疗(甲磺酸倍他司汀片6mg 剂量及疗程同对照组)的基础上采用3D-沉浸式前庭康复。3D-沉浸式前庭康复使用舒瑞VR前庭平衡康复训练仪,首先由临床医生对入组患者进行前庭康复基线评估,评估内容如下:

(1)前庭功能损害的情况:①损害性质:毁损性/非毁损性;②损害系统:前庭/视觉/本体觉/眼动;③损害部位:外周/中枢/混合;④损害程度:不完全性/完全性;⑤代偿能力:完全性/不完全性/完全丧失;⑥情绪状态:积极/消极;⑦主观感觉:对生活的影响程度(轻/中/重)。

(2)原发疾病情况:①单纯型:单一疾病;②混合型:一种以上疾病;③合并型:单一疾病为主伴有某些合并症;④慢性:慢性疾病;⑤进行性:进行性发展。

根据评估内容选择前庭康复训练方案。所有患者均为外周性单侧不完全损害,均选择提高VOR增益的外周性康复方案,训练模块为外周性康复训练模块。按照美国理疗协会2016年发布的周围前庭功能低下康复指南,前庭康复训练剂量:每天至少20分钟,持续4周的训练。前庭康复训练效果评估时间:1周评价、4周评价。具体方式如下:患者头戴3D显示器、手握手柄在固定的检查室按照提示完成虚拟场景下的各项任务。患者全方位沉浸于虚拟环境中,依据语音指令执行动作,以完成各训练场景所预设的任务目标,所有场景任务完成后将根据患者的完成度出现相应的分数。复位成功:即位置性眩晕及特征性眼震消失的第2天开始康复训练,由指定的医生指导患者佩戴头部显示器,以及掌握手柄上各按键功能以及使用方法。

两组患者的频次均为20min/次,2次/d,连续治疗1月。

1.3 观察指标

(1)DHI量表:采用眩晕残障程度评定量表(DHI)对患者生活质量进行全面评估,该量表涵盖躯体、情感及功能3大维度,总分(DHI-T)为100分。具体而言,躯体性维度总分(DHI-P)为28分,情感性维度总分(DHI-E)为36分,功能性维度总分(DHI-F)同样为36分。评估时间点设定为入组当日、治疗后1周及1个月。

(2)治疗1个月后的眼肌前庭诱发肌源性电位(ocular vestibular evoked myogenic potential,oVEMP)引出率。

(3)治疗6个月后的复发率。

1.4 数据分析方法

使用SPSS 22.0统计学软件分析处理数据,计量资料以“均值±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者的DHI-T评分比较

治疗前,两组患者的DHI-T评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周及1月后,两组患者DHI-T 值均逐渐降低,但各时点观察组患者的DHI-T值均显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者DHI-P评分比较

治疗前,两组患者的DHI-P评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周及1月后,两组患者DHI-P 值均逐渐降低,但各时点观察组患者的DHI-P值显著低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者DHI-E评分比较

治疗前,两组患者的DHI-E评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周及1月后,两组患者DHI-E 值均逐渐降低,在治疗1月后观察组患者的DHI-E值显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.4 两组患者DHI-F评分比较

治疗前,两组患者的DHI-F评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗1周及1月后,两组患者DHI-F值均逐渐降低,在治疗1月后观察组患者的DHI-F值显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

2.5 两组患者治疗1个月后oVEMP引出率和6个月后复发率比较

治疗后,两组患者1个月后oVEMP引出率和6个月后复发率比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表5。

3 讨论

尽管BPPV被认为是一种良性病变,且通过复位治疗后预后良好,但受遗传因素、性别、心脑血管因素和维生素D缺乏等危险因素影响,BPPV有较高的发病率[5]。Brandt等学者的研究中通过对BPPV患者进行10年的随访后发现,接近一半的患者在复位治疗耳石完全归位后再出出现BPPV[6]。BPPV的频繁发作,给患者的生活质量带来严重的影响。研究认为初发性BPPV与复发性BPPV的发病年龄以及病程,治疗过程中的复位次数均无明显差异,但复发性BPPV患者的再次复发率明显高于初发性BPPV[7],且相较于原发性BPPV,复发性BPPV患者因耳石反复脱落,前庭功能多次紊乱,耳石复位后的残余症状更严重,持续时间更长。前庭康复训练被视为缓解BPPV复位后残余症状的一项极为奏效的手段。本研究中,观察组患者的DHI-T、DHI-P、DHI-E、DHI-F值均明显低于对照组,对BPPV复位后残余症状的改善明显优于传统前庭康复治疗,并且两组的oVEMP引出率以及治疗后复发率差异无统计学意义。既往的研究中对沉浸式虚拟现实系统对前庭功能低下患者的临床疗效肯定,采用3D-虚拟现实技术的前庭康复治疗方案,不仅有效规避了传统前庭康复治疗过程中存在的单调乏味以及患者依从性不足的问题,同时展现出其安全且高效的显著优势[8]。但BPPV复位后伴有残余症状的患者往往表现为视频眼震视图、头脉冲等前庭功能检查结果正常。目前残余症状的病因尚不明确,学者们认为残余症状的产生包括以下:①残余耳石碎片导致的前庭功能紊乱;②耳石复位后中枢适应的不完全性;③椭圆囊功能障碍;④交感神经功能障碍;⑤伴有其他疾病的BPPV[9]。对于这类患者,本研究结果显示3D-沉浸式前庭康复治疗仍旧有效可行。