2018—2024年汉阳区食品安全风险监测结果分析

作者: 薛红 李敏 汪欢 朱一帆

摘 要:目的:评估汉阳区食品中污染物及有害因素的分布及污染状况,识别潜在安全隐患,为食品安全监管提供科学依据。方法:采用国家规定的食品卫生检测方法和相关国家标准进行评价。结果:2018—2024年在汉阳区共检测食品样品1 129件,其中化学污染物及其有害因素检测835件,不合格率为14.49%,腌制蔬菜、膨化食品、芦蒿和油条的超标率在10%以上;微生物及其致病因子检测294件,不合格率为15.31%,不合格率最高的食品类别是水产品,其次是学校周边熟制米面制品、凉拌菜;不合格项目检出率较高的有菌落总数(超标)、副溶血性弧菌、溶藻弧菌和蜡样芽孢杆菌等。结论:汉阳区部分食品存在不同程度的污染,建议对问题较多的食品加大监测范围、数量和频次,及时掌握状况,加强监管和源头追溯,确保食品安全。

关键词:食品安全;食品抽检;检测分析;监管

Abstract: Objective: To evaluate the distribution and contamination status of pollutants and harmful factors in food in Hanyang district, identify potential safety hazards, and provide scientific basis for food safety supervision. Method: Evaluate using the national food hygiene testing methods and relevant national standards. Result: A total of 1 129 food samples were tested in Hanyang district from 2018 to 2024, including 835 chemical pollutants and their harmful factors, with a failure rate of 14.49%. The over standard rate of pickled vegetables, puffed food, Artemisia annua and deep-fried dough sticks was more than 10%; 294 samples were tested for microorganisms and their pathogenic factors, with a failure rate of 15.31%. The food category with the highest failure rate was aquatic products, followed by cooked rice and flour products and cold dishes around schools; the high detection rate of unqualified items includes total bacterial count (exceeding the standard), Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus, and Bacillus cereus. Conclusion: Some foods in Hanyang district are contaminated to varying degrees. It is recommended to increase the monitoring scope, quantity, and frequency of foods with more problems, timely grasp the situation, strengthen supervision and source tracing, and ensure food safety.

食品安全是关乎国家民生的重要议题,是维护公众健康和社会稳定的基石。随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,食品安全问题日益受到社会各界的广泛关注。为全面了解汉阳区食品中化学污染物及其有害因素、微生物及其致病因子的分布特征和污染状况,识别潜在的食品安全隐患,评估食品安全风险,并制订有效的风险管控措施,最大限度地预防、减轻和消除影响食品安全风险因素,保障公众安全,本研究对汉阳区2018—2024年食品安全风险监测数据进行了系统分析。

1 材料与方法

1.1 材料来源

2018—2024年,在汉阳区超市、集贸市场及学校周边采集各类样品共计1 129件。

1.2 检测方法

根据《食品污染和有害因素风险监测工作手册》要求,采用相关食品安全国家标准或指定方法对抽检食品进行检测,具体检测项目如下。理化项目:苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、米酵菌酸、脱氢乙酸、黄曲霉毒素(B1、B2、G1和G2)、农药残留(吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫胺和噻虫嗪)、矿物油、酸价、亚硝酸盐以及重金属(铅、镉、汞、砷、铜和铝);微生物项目:菌落总数、沙门氏菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、创伤弧菌、溶藻弧菌、河弧菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、致泻大肠埃希氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、霉菌计数、肺炎克雷伯菌和唐菖蒲伯克霍尔氏菌。

1.3 判定标准

根据国家相关食品卫生标准进行判定,主要参考《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2022)以及《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)等。若样品中任一指标不符合国家标准,则判定为不合格。

1.4 质量控制

所用仪器均经过有资质的第三方机构检定和校准,并合格。标准物质均附有官方认证的标准物质证书,试剂均在有效期限内使用。通过平行样品测定、空白试验、加标回收率分析以及标准菌株对照等方法进行内部质量控制,通过参加省、市盲样考核及能力比对进行外部质量控制,以保证检测结果的准确性。

1.5 统计学分析

采用SPSS 25.0软件进行统计学分析,不同组间检出率差异采用χ2检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 总体检测情况分析

2018—2024年共检测汉阳区食品样品1 129件。其中,化学污染物及有害因素的检测样品数为835件,不合格率为14.49%;微生物及其致病因子的检测样品数为294件,不合格率为15.31%。

2.2 化学污染物及其有害因素检测情况分析

2.2.1 食品类别分析

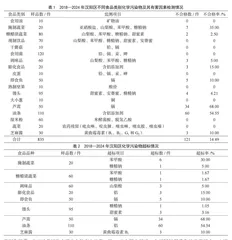

由表1可知,2018—2024年共抽检835件食品样品进行理化项目检测,其中芦蒿不合格率最高,为68.00%,其次是油条、腌制蔬菜、膨化食品,差异有统计学意义(χ2=342.032,P<0.05)。

2.2.2 超标项目分析

由表2可知,在汉阳区理化项目检测中,有9类食品121件样品超标。腌制蔬菜、膨化食品、芦蒿和油条的超标率在10%以上,其中铝、镉及苯甲酸的超标件数较多。

2.3 微生物及致病因子检测情况分析

2.3.1 食品类别分析

由表3可知,2018—2024年共抽检294件食品样品进行微生物项目检测,其中不合格率较高的食品类别有学校周边熟制米面制品(37.50%)、水产品(43.33%)及凉拌菜(12.50%),差异有统计学意义(χ2=66.707,P<0.05)。

2.3.2 不合格项目分析

由表4可知,在汉阳区微生物项目检测中,5类219件食品样品中,菌落总数超标9件,超标率为37.50%,均集中在学校周边熟制米面制品;检出致病菌43株,其中水产品中副溶血性弧菌检出率最高,为31.67%。

3 讨论与结论

根据检测结果,膨化食品、油条中铝残留,芦蒿中镉残留,腌制食品中苯甲酸,芝麻酱中黄曲霉毒素B1,水产品中副溶血性弧菌、溶藻弧菌等弧菌以及学校周边的熟制米面制品菌落总数等食品安全隐患较高,降低了整体食品检测合格率。

针对油条中铝超标问题,历年检测结果显示其超标情况较为普遍,且其他地区也时有报道[1-3]。关于食品中铝限量问题,2012年底,原卫生部办公厅发文征求调整含铝食品添加剂使用规定的意见,并于2014年由国家卫生计生委等5部门联合发布关于调整含铝食品添加剂使用[4]规定:“自2014年7月1日起膨化食品生产中不得使用含铝食品添加剂。”铝并非人体必需微量元素,人体对其吸收能力有限,长期过量摄入会导致铝在大脑、肺、肝脏、骨骼和睾丸等组织中沉积,累积到一定量后可能产生慢性毒副作用[5]。鉴于油条销售主要由个体商户经营,添加剂的使用多依赖经验,而油条又是人们喜爱的早点食物之一,相关监管部门应加强对个体商户的监督与指导,定期跟踪检测,确保添加剂使用量符合规定。

芦蒿自2023年起成为汉阳区监测品种,检测结果显示镉含量超标样品数较多。虽然最高含量仅超过限值3倍,但潜在风险仍需高度重视。日本历史上发生的“痛痛病”事件表明,长期食用镉含量超标的食品会导致体内镉富集,进而引发严重健康问题。已有研究报道,在不同场所采集的芦蒿样本、土壤样本及灌溉水样本中,大部分土壤样本的镉含量已超过农用地土壤污染风险筛选值[6]。根据生态环境部公布的《2021年中国生态环境状况公告》[7],影响农用地土壤环境质量的主要污染物是重金属,其中镉为首要污染物。由于镉具有较高的迁移性,容易从土壤环境中迁移到植物体内。因此,为有效控制源头污染,必须加强土壤和水源中镉污染的监测与治理,切断镉污染向蔬菜传播的途径。同时,应加强对工业排放、农业投入品等镉污染来源的监管,严厉打击非法排污和违规使用含镉农业投入品的行为。此外,还需强化镉超标蔬菜的市场监管,追溯镉超标蔬菜来源,以增强生产者的责任意识,引导经营者采购合格蔬菜,保障食用农产品安全。

在腌制蔬菜中,食品添加剂苯甲酸超标数较多,可能原因是苯甲酸钠价格低廉且易于获取[8],并对霉菌及细菌的抑制作用良好[9],因此被广泛应用于食品工业以改善产品的感官特性、口感并延长保质期。适量添加时,人体能够通过自身代谢将苯甲酸排出,但长期过量食用苯甲酸含量超标的食品会对肝脏和神经系统造成损害,特别是对代谢排毒能力较弱的老年人、孕妇及儿童,其危害更为明显。研究表明,苯甲酸钠可导致细胞膜结构紊乱,进而引起细胞破裂[10],破坏细胞内部平衡机制并产生有毒物质。因此,必须严格遵守食品添加剂的使用范围和限量规定。

芝麻酱中黄曲霉毒素(包括B1、B2、G1和G2)是汉阳区2024年新开展的检测项目。根据检测结果,芝麻酱中黄曲霉毒素B1超标率为10%。芝麻酱是热干面不可缺少的佐料,在武汉地区使用率极高,因此其食品安全不容忽视。黄曲霉毒素是目前研究最为广泛的一类真菌毒素。其衍生物种类繁多,其中以黄曲霉毒素B1的毒性最强,致癌性最高。黄曲霉毒素对机体多种器官具有严重危害,尤其对肝脏毒性最强。长期摄入含有黄曲霉毒素的食物会增加患肝癌的风险[11]。监管部门应迅速查明问题食品来源,并及时采取措施处理不合格产品,同时督促监督商家采购合格产品,确保食品安全。

根据微生物项目检测结果,发现学校周边熟制米面制品菌落总数超标现象较为严重。虽然菌落总数较高不一定会直接对人体健康造成危害,但其超标情况与食品的腐败变质及污染程度有密切关系,可能预示着潜在的健康风险。此外,检测结果还显示,学校周边熟制米面制品中检出蜡样芽孢杆菌的检出率为8.33%。作为一种条件致病菌,蜡样芽孢杆菌在一定条件下会产生呕吐毒素、腹泻毒素,从而引发食物中毒,污染的食物主要包括含淀粉较高的食品。该菌在通风不良及较高温度条件下,其芽孢便可萌发并产生毒素,若食用前不加热或加热不彻底,则可引起食物中毒[12-13]。鉴于学校周边米面制品是学生经常选择的食品,其卫生状况不容忽视,抽检样品主要来自个体餐饮,这些单位流动性大、卫生意识薄弱,大多熟制品散装裸露放置,容易受到灰尘、苍蝇等污染,且半成品存放时间较长。凉拌菜也面临同样问题。因此,监管部门要加强现场监管和指导,对不符合卫生标准的单位责令整改,确保其满足相关要求后方可继续销售。