食品安全行业标准制定中的关键技术及实施路径研究

作者: 贾宝军

摘 要:本文深入探讨食品安全行业标准制定中的关键技术及实施路径,通过对我国食品安全标准体系现状的分析,明确存在的问题,并提出标准制定的实施路径,旨在为提升我国食品安全标准水平提供理论与实践指导。

关键词:食品安全;行业标准;关键技术;实施路径

Abstract: This paper probes into the key technologies and implementation path of food safety industry standard formulation, through the analysis of the status quo of China’s food safety standard system, the existing problems are clear, and the implementation path of standard formulation is proposed, aiming at providing theoretical and practical guidance to improve China’s food safety standards.

食品安全是关系到公众健康和国计民生的重要议题。随着经济全球化和食品工业的快速发展,食品安全问题日益凸显,引起了社会各界的广泛关注。食品安全行业标准作为保障食品安全的重要依据,其制定的科学性、合理性和有效性至关重要。科学合理的食品安全标准不仅能够为食品生产经营提供明确的准则,规范市场秩序,还能为食品安全监管提供有力的技术支撑,有效预防和控制食品安全风险,保障公众的身体健康和生命安全。因此,深入研究食品安全行业标准制定中的关键技术及实施路径具有重要的现实意义。

1 食品安全行业标准体系现状分析

1.1 我国食品安全标准体系框架

我国食品安全标准体系涵盖了基础标准、产品标准、生产经营规范标准以及检验方法标准等多个方面。基础标准规定了食品中各类有害物质的通用限量要求、食品添加剂的使用原则等基础性内容;产品标准针对不同种类的食品,如乳制品、肉制品和果蔬制品等,制定了相应的质量和安全指标;生产经营规范标准对食品生产、加工、储存、运输和销售等各个环节的卫生要求和操作规范进行了详细规定;检验方法标准则为准确检测食品中的各种成分和有害物质提供了科学、可靠的方法。

1.2 食品安全标准实施效果评估

通过对食品安全标准实施情况的跟踪调查和数据分析发现,在一定程度上,食品安全标准的实施取得了显著成效。食品生产企业的质量安全意识明显得到提高,越来越多的企业按照标准要求进行生产经营,市场上的食品质量得到了有效提升。例如,自实施严格的食品添加剂使用标准以来,食品中滥用食品添加剂的现象得到了有效遏制。然而,在实施过程中也存在一些问题。部分食品生产企业对标准的理解和执行不到位,存在违规操作的情况。一些小型食品加工厂由于设备简陋、技术水平有限,难以满足标准中对生产环境和加工工艺的要求。此外,由于不同地区的经济发展水平和监管力度存在差异,导致标准在实施过程中存在不平衡的现象。

1.3 标准制定中存在的主要问题

①标准体系不够完善。部分领域的标准存在缺失或滞后的情况,无法满足当前食品安全监管的需求。例如,随着新兴食品技术的不断涌现,如基因编辑食品、3D打印食品等,现有的食品安全标准尚未对这些新兴食品的安全性评价和质量控制进行明确的规定。②标准之间存在交叉、重复和矛盾的现象。不同部门制定的食品安全标准在某些指标上存在差异,给食品生产企业和监管部门带来了困惑。例如,在饮用水的微生物指标方面,卫生部门和水利部门制定的标准存在不一致的情况,导致企业在执行过程中无所适从。③标准制定过程中缺乏充分的科学依据。部分标准的限量值确定缺乏足够的风险评估数据支持,导致标准的科学性和合理性受到质疑。此外,在标准制定过程中,对新技术、新工艺的研究和考虑不够充分,使得标准无法适应食品行业的快速发展。

2 食品安全行业标准制定中的关键技术研究

2.1 风险评估

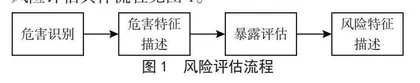

风险评估作为食品安全标准制定的核心技术,其通过系统的流程对食品中潜在的危害因素进行全面剖析。①危害识别,旨在精准找出食品中可能存在的生物性(如沙门氏菌、禽流感病毒、旋毛虫等)、化学性(如兽药残留、重金属、黄曲霉毒素)以及物理性危害因素。②在危害特征描述阶段,借助动物实验、人体流行病学调查等手段,深入探究危害因素的毒性、剂量-反应关系,明确其对人体健康的危害机制与程度[1],如确定黄曲霉毒素强致癌性与肝癌发生风险的正相关关系。③在暴露评估环节,综合食品消费模式、危害因素含量及其在加工过程中的变化情况,评估人体对危害因素的接触量,如结合居民饮食习惯与食品农药残留检测数据评估农药暴露水平。④通过风险特征描述将前3步结果进行整合分析,确定危害因素对人体健康的风险程度,为制定合理的食品安全标准限量值提供科学依据。风险评估具体流程见图1。

2.2 检验检测方法验证

检验检测方法的准确性与可靠性直接关乎食品安全标准的实施成效,因此需对其进行严格验证。在准确性方面,常以加标回收率试验来衡量,即向已知含量的食品样品中添加有害物质标准品后按规定方法检测,若加标回收率在70%~120%,则表明检测方法的准确性良好。灵敏度则体现出检测方法能检测出目标物质的最低浓度或最小量,灵敏度越高越利于保障食品安全。选择性关乎检测方法对目标物质的特异性识别能力,通过干扰物质试验验证[2]。若不受干扰则选择性佳。线性范围是指在一定浓度区间内,检测结果与目标物质浓度呈线性关系的范围,标准曲线相关系数(r)一般要求大于等于0.995。

2.3 标准限量值确定

标准限量值需综合多方面因素考量。基于风险评估结果确定限量值是常用方法,通过评估危害因素对人体健康的可接受风险水平,结合食品摄入量等计算相应限量值。例如,针对致癌化学物质,依据风险评估确定其在食品中的可接受每日摄入量,再结合居民平均食品摄入量算出最大残留限量值[3]。同时,要兼顾食品生产工艺水平,若现有工艺难以完全消除某种危害因素,在确定限量值时需适当放宽,但应保证在可接受风险范围,如发酵食品中亚硝酸盐限量值的制定。此外,参考国内外相关标准也极为重要。例如,在制定食品农药残留限量标准时,参考国际食品法典委员会及欧美发达国家标准,结合我国农业生产实际与农产品国际贸易需求,制定出符合我国国情且与国际接轨的限量值。

2.4 标准协调性分析

鉴于食品安全标准涉及多部门多领域,为确保标准间的协调性与一致性,需运用标准协调性分析技术。此技术主要从不同标准的指标一致性、术语一致性、适用范围一致性等方面展开分析。通过构建标准数据库,纳入各类食品安全标准,利用数据分析软件比对分析各项指标。例如,在分析不同部门制定的食品微生物指标标准时,可发现并统一存在差异的微生物指标名称和定义,消除矛盾冲突。同时,规范统一标准术语,防止因术语不一致导致理解和执行困难,如在食品添加剂相关标准中对“防腐剂”“抗氧化剂”等术语的规范。此外,需明确界定标准适用范围,避免出现重叠或空白,保障食品生产经营各环节都有合适的标准遵循,如清晰划分预包装食品和散装食品的标准适用范围。

3 食品安全行业标准制定的实施路径

3.1 标准制定流程再造

传统的标准制定流程存在周期长、效率低等问题。为了提高标准制定的效率和质量,需要对标准制定流程进行再造。引入项目管理理念,对标准制定项目进行全过程的规划、组织、协调和控制。在标准制定前期,加强对食品安全问题的调研和分析,广泛收集国内外相关信息和数据,明确标准制定的需求和目标。组建由多领域专家组成的标准制定工作组,确保标准制定的科学性和专业性。在标准制定过程中,采用并行工作模式,将标准的起草、征求意见、技术审查等环节结合起来,缩短标准制定周期[4]。同时,建立标准制定的反馈机制,及时收集各方意见和建议,对标准草案进行修改和完善。在标准发布后,加强对标准实施情况的跟踪和评估,及时发现问题并进行修订,确保标准的时效性和有效性。标准制定流程再造示意图如图2所示。

3.2 多方利益相关者参与机制的建立

食品安全标准的制定涉及政府部门、食品生产企业、科研机构和消费者等多方利益相关者。为了确保标准的科学性、合理性和可操作性,需要建立多方利益相关者参与机制。

政府部门在标准制定过程中发挥主导作用,负责组织协调各方力量,制订标准制订的政策和规划。食品生产企业作为标准的执行者,能够提供实际生产过程中的数据和经验,对标准的可行性和实用性提出建议[5]。科研机构拥有专业的技术和人才,能够为标准制定提供科学的研究支持和技术指导。消费者作为食品安全的最终受益者,其意见和需求也应该得到充分重视。

通过召开听证会、座谈会、网络征求意见等方式,广泛听取各方利益相关者的意见和建议。例如,在制定某类食品的添加剂使用标准时,邀请食品生产企业代表、科研专家、消费者代表等共同参与听证会,就添加剂的种类、使用范围、限量值等问题进行深入讨论,充分考虑各方利益诉求,确保标准的制定的平衡性。

3.3 标准实施效果评价体系的建立

建立科学合理的标准实施效果评价体系,对于及时发现标准实施过程中存在的问题,不断完善食品安全标准具有重要意义。标准实施效果评价体系应包括评价指标、评价方法和评价周期等内容。

评价指标可以从食品安全水平、企业执行情况、监管效果等方面进行选取[6]。例如,食品安全水平可以通过食品抽检合格率、食品安全事件发生率等指标来衡量;企业执行情况可以通过企业对标准的知晓率、执行标准的合规率等指标来评价;监管效果可以通过监管部门的执法力度、投诉举报处理率等指标来反映。

评价方法可以采用定量与定性相结合的方式。定量评价可以通过数据分析、统计调查等方法进行,定性评价可以通过专家评估、问卷调查等方式进行。例如,通过对食品抽检数据的统计分析,定量评价食品安全水平的变化情况;通过组织专家对企业执行标准的情况进行现场评估,定性评价企业的执行效果。

评价周期可以根据标准的性质和实施情况确定,一般可以分为短期评价(1~2年)、中期评价(3~5年)和长期评价(5年以上)。定期对标准的实施效果进行评价,及时发现问题并提出改进措施,可以确保标准的有效实施。

4 结语

食品安全行业标准的制定对于保障公众健康和促进食品行业的健康发展具有至关重要的作用。通过深入研究风险评估、检验检测方法验证、标准限量值确定方法以及标准协调性分析等关键技术,为标准的科学制定提供了技术支撑。同时,从标准制定流程再造、多方利益相关者参与机制的建立、标准实施效果评价体系的建立等方面提出了实施路径优化措施,有助于提高标准制定的质量和效率,提升我国食品安全标准的整体水平。

参考文献

[1]王黎黎.“社会共治”原则下食品安全标准制度的缺陷与完善[J].医学与法学,2022,14(3):29-34.

[2]李军,陈颖,葛毅强.我国出口蔬菜及动物源性食品安全标准制定的探讨[J].中国标准化,2003(1):18-19.

[3]欧元军.风险规制领域中科学原则探究:以食品安全标准制定为例[J].华东经济管理,2018,32(6):179-184.

[4]标准化检测技术对食品安全保障的影响与可持续发展[J].品牌与标准化,2024(3):174-176.

[5]吴燕怡.地方食品安全标准制定研究[J].云南开放大学学报,2014,16(3):39-44.

[6]宋凤文.食品安全标准在食品安全管理实践中的应用探讨[J].中国食品,2024(14):53-55.

作者简介:贾宝军(1969—),男,山东潍坊人,大专,工程师。研究方向:食品安全监测。