2016—2022年银川市市售食品食源性致病菌污染状况分析

作者: 苏芳霞 杜学婷 贾萍 李梅琴 张伟宏 李萍

摘 要:目的:了解2016—2022年银川市市售食品食源性致病菌污染情况。方法:于2016—2022年对银川市辖区的市售食品进行随机抽检,采集1 275份样本进行11种相关致病菌的分离培养,分析食源性致病菌污染情况。结果:共采集1 275份样品,检出致病菌样品67份,总检出率为5.25%。检出率最高的是蜡样芽胞杆菌,为11.15%(31/278);其次为铜绿假单胞菌,检出率为8.70%(2/23)。19类食品中,有11类食品检出致病菌,主要为豆制品(25.00%)、粮食制品(22.22%)、食用菌及其制品(12.50%)、焙烤及油炸类食品(9.62%)以及饮用水(8.70%);流通环节和餐饮服务环节阳性率无统计学差异;散装和预包装食品食源性致病菌的阳性率无统计学差异。结论:银川市市售食品存在食源性致病菌的污染,但各类分析无统计学差异,应继续加强监测监管。

关键词:食品安全;食源性致病菌;市售食品

Analysis of Contamination Status of Foodborne Pathogens in Commercially Available Food in Yinchuan from 2016 to 2022

SU Fangxia, DU Xueting*, JIA Ping, LI Meiqin, ZHANG Weihong, LI Ping

(Yinchuan Centers for Disease Control and Prevention, Yinchuan 750000, China)

Abstract: Objective: To investigate the contamination of foodborne pathogens in commercial food in Yinchuan from 2016 to 2022. Method: From 2016 to 2022, 1 275 samples were collected for isolation and culture of 11 related pathogenic bacteria, and the contamination of foodborne pathogens was analyzed. Result: A total of 1 275 samples were collected, and 67 pathogenic samples were detected, with a total detection rate of 5.25%. Bacillus cereus (11.15%) (31/278) had the highest detection rate, followed by Pseudomonas aeruginosa 8.70% (2/23). Among the 19 types of food, 11 types of food were found to have pathogenic bacteria, mainly soy products (25.00%), grain products (22.22%), edible fungi and their products (12.50%), baked and fried foods (9.62%) and drinking water (8.70%); there was no statistical difference between the positive rate of circulation link and catering service link; there was no significant difference in the positive rate of foodborne pathogens between bulk and pre-packaged foods. Conclusion: There is contamination of foodborne pathogens in the food sold in Yinchuan city, but there is no statistical difference in various analyses, and the monitoring and supervision should be strengthened.

Keywords: food safety; foodborne pathogenic bacteria; commercial food

食品安全关乎民生福祉,一直备受社会各界的广泛关注。世界卫生组织报道,在多种食源性疾病中,沙门氏菌、副溶血性弧菌等细菌污染引起的食源性疾病居于首位[1-3]。由食源性致病菌引起的食源性疾病及聚集性事件是我国面临的主要食品安全问题[4]。目前,国内外大部分食源性疾病的发生主要与食用受污染的食品有关[5]。为监测宁夏回族自治区银川市食源性疾病相关情况,本文对银川市市售19类

1 275份食品开展11种食源性致病菌的监测,了解食源性致病菌在食品中的污染情况,为确保居民饮食健康提供指导,同时提升该市食源性疾病预防控制能力。

1 材料与方法

1.1 样品来源

遵循随机抽样原则,对银川市2016—2022年度餐饮服务和流通环节的市售食品进行采集检测,共采集19类1 275份样品。

1.2 监测项目

食源性致病菌监测项目包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽胞杆菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻性大肠埃希氏菌、副溶血性弧菌、铜绿假单胞菌、克罗诺杆菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、空肠弯曲菌和产气荚膜梭菌共11种食源性致病菌。

1.3 检测方法

按照2016—2022年《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》以及GB 4789系列标准[6],对采集到的食品进行食源性致病菌检测。

1.4 数据统计

使用Excel进行数据的汇总和整理,使用SPSS 26.0软件进行相关统计学分析,统计学差异采用χ2检验,计算P值。

2 结果与分析

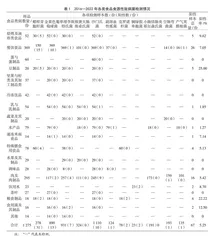

如表1所示,2016—2022年共检测银川市市售食品样本1 275份,检出致病菌样品67份,总检出率为5.25%。共检出蜡样芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌、克罗诺杆菌、铜绿假单胞菌、副溶血性弧菌、空肠弯曲菌和产气荚膜梭菌9种致病菌68株(有1份样本检出2株菌)。检出蜡样芽胞杆菌的样品数量为31份,检出率为11.15%(31/278);检出金黄色葡萄球菌13份,检出率为1.46%(13/890);检出沙门氏菌10份,检出率为0.90%(10/1 110);检出单核细胞增生李斯特氏菌7份,检出率为0.75%(7/931);检出铜绿假单胞菌2份,检出率为8.70%(2/23);检出克罗诺杆菌2份,检出率为2.56%(2/78);致泻性大肠埃希氏菌和小肠结肠炎耶尔森氏菌未检出。

2.1 不同种类食品中致病菌的检测结果分析

各类食源性致病菌在食品中的检出情况如表1所示。19类食品中,有11类食品检出致病菌,检出种类广泛。主要分布在豆制品(25.00%)、粮食制品(22.22%)、食用菌及其制品(12.50%)、焙烤及油炸类食品(9.62%)、饮用水(8.70%)、速冻米面食品(7.14%)、餐饮食品(7.05%)、肉及肉制品(5.42%)以及特殊膳食用食品(5.13%)等。

2.2 不同年度食品中致病菌的检出情况

2016—2022年,不同年度食品中致病菌的检出情况如表2所示。2022年致病菌检出率最高,主要检出的致病菌为沙门氏菌,样品分布主要为肉及肉制品,决定检出率的主要因素取决于生肉制品的监测范围,范围越大,检出率越高。2016—2021年,蜡样芽胞杆菌的检出率最高,主要原因是快餐等餐饮食品专项监测的开展。值得注意的是,在2019年对饮用水的监测中,检出铜绿假单胞菌;2021年对食用菌及其制品的监测中,检出单增李斯特氏菌。各年度阳性率差异无统计学意义(χ2=6.40,P>0.05)。

2.3 不同类型采样地点食品中致病菌的检出情况

不同类型采样地点某食品监测项目的检出情况如表3所示。餐饮服务环节食源性致病菌检出率为6.09%,流通环节食源性致病菌检出率为4.95%,在其他环节的家庭样本监测中检出致病菌1株,检出率为12.50%。生产加工环节和屠宰环节均未检出致病菌。不同类型采样地点食品的阳性率差异无统计学意义(χ2=0.64,P>0.05)。

2.4 不同包装类型食品中致病菌的检测结果分析

将抽检样品按照包装状态进行分类统计,散装类食品致病菌检出率为4.98%,预包装类食品致病菌检出率为5.93%,如表4所示。预包装和散装类阳性率差异无统计学意义(χ2=0.01,P>0.05)。

3 讨论

2016—2022年银川市市售食品食源性致病菌检测结果显示,共采集1 275份样品,检出致病菌样品67份,总检出率为5.25%。19类食品中,有11类检出致病菌,主要受污染的食品有豆制品、粮食制品、焙烤及油炸类食品、餐饮食品、食用菌及其制品、饮用水、肉及肉制品以及特殊膳食用食品等。监测的11种致病菌中,检出致病菌9种,检出率最高的是蜡样芽胞杆菌,其次是铜绿假单胞菌、克罗诺杆菌,提示银川市市售食品存在一定的食品安全风险。

不同种类致病菌检测结果显示,蜡样芽胞杆菌的检出率最高为11.15%(31/278),分布食品种类广泛,与郑州市(16.67%)[7]、承德市(24.25%)[8]、资阳市(16.10%)[9]等地情况一致。值得关注的是,2019年对饮用水的监测中,首次检出铜绿假单胞菌,检出率为8.70%(2/23);2021年对食用菌及其制品监测中,首次在金针菇中检出单核细胞增生李斯特氏菌,检出率为12.50%(2/16)。

蜡样芽胞杆菌广泛存在于自然环境中,食品污染蜡样芽胞杆菌后观察不到变质现象,容易忽视,因此经常引起食物中毒事件的发生。相关文献显示,近些年由蜡样芽胞杆菌引起的食物中毒事件在所有食物中毒事件中位居前列[10-12],主要是感染后细菌产生大量的肠毒素引起严重的消化道症状[13]。蜡样芽胞杆菌的污染通常分布在淀粉含量较高的谷类食物、乳类食物、肉类食物中等[14]。本文监测结果显示,在豆制品、粮食制品、焙烤及油炸类食品、餐饮食品以及特殊膳食用食品中蜡样芽胞杆菌检出率普遍较高,这几类食品均为常见即食食品,特殊膳食用食品涉及婴幼儿健康,因此感染食源性疾病的潜在风险较高。铜绿假单胞菌对人体产生的危害主要是因为其能产生多种内、外毒素等致病因子,引发急性肠道疾病和皮肤炎症[15]。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)要求纯净水等各种包装饮用水中不得检出铜绿假单胞菌[16]。本文在2019年对饮用水的监测中,在桶装水和直饮水中检出铜绿假单胞菌,与2023年冯秀娟等[17]发现的桶装水中铜绿假单胞菌污染情况一致,提示饮用水存在安全风险。桶清洗环节是产生污染的关键,直饮水设备储水器、水处理关设备、输水和灌装线的管材也易被细菌污染[18],相关部门应该加大监测监管范围。单核细胞增生李斯特菌因嗜冷特性,被称为“冰箱杀手”,它在冷藏温度下可生长繁殖并产毒。食用污染的冷藏食品可引起败血症、脑膜炎等严重疾病,患者死亡率在20%~30%[19]。孙奇凡[20]研究表明,食用菌在生产环节中存在单核细胞增生李斯特菌的持留型菌株,可能会导致食用菌产品被污染。食用菌类在市场流通环节要求冷链运输,这为单核细胞增生李斯特菌的繁殖提供了有利的环境。刘雪杰等[21]研究结果显示,金针菇受单核细胞增生李斯特菌污染的概率最高,与本实验监测结果一致,需要引起关注。