异养小球藻ARTP诱变育种试验研究

作者: 王方方

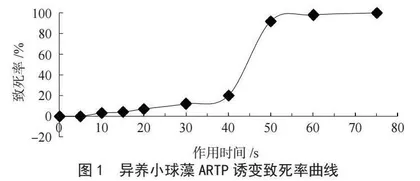

摘 要:对异养小球藻进行常压室温等离子体(Atmospheric and Room Temperature Plasma,ARTP)诱变确定最佳诱变条件,在最佳诱变条件下筛选突变株,并开展突变株的摇瓶培养再验证试验、遗传稳定性试验、50 L发酵罐试验。结果表明,异养小球藻的最佳致死时间为50 s;得到6株突变株,且其细胞数多于出发菌株、质量浓度明显高于出发菌株;突变性能可以稳定遗传,突变株可提前24 h到达发酵终点,发酵液中油脂产量高于出发菌株。

关键词:异养小球藻;常压室温等离子体;诱变育种

Abstract: The mutation of Heterotrophic Chlorella using atmospheric and room temperature plasma method was performed to determine the optimal mutagenesis conditions, the mutant strains were screened under the optimal mutagenesis conditions, and the mutant strains were re-verified by shaking flask culture test, genetic stability test and 50 L fermenter test. The results showed that the optimal lethal time of Heterotrophic chlorella was 50 s. Six mutant strains were obtained, and their cell number and mass concentration were significantly higher than that of the original strain. The mutant strain could reach the end of fermentation 24 h in advance, and the oil yield in fermentation liquor was higher than that of the original strain.

Keywords: Heterotrophic chlorella; atmospheric and room temperature plasma; mutation breeding

能源问题与环境问题是当今世界面临的重大难题。对化石燃料的过度依赖引发的能源与环境问题,最终需要通过开发与利用可再生能源来缓解,因此有学者开展了利用藻类生物质生产生物柴油的研究[1]。生物柴油作为化石能源的替代燃料,具有燃烧性好、稳定性高、可再生等特点,已成为目前国际上发展最快、应用前景最广的可再生绿色能源[2]。常压室温等离子体(Atmospheric and Room Temperature Plasma,ARTP)诱变技术是一种高效、温和的诱变育种技术,在细菌、真菌等微生物菌种改良和提升生物合成能力等研究中得到了广泛应用[3-7]。

近年来,关于异养小球藻诱变育种的研究较多,研究方向有提高油脂含量、增加次生代谢产物产量等[2,8-9]。理想的生物柴油原料应兼具高产油量和高生长率特性[10]。而目前异养小球藻的培养存在发酵周期长的难题,严重影响了发酵效率。本文从提高异养小球藻生长速率的角度出发,对异养小球藻进行ARTP诱变,以筛选出生长周期短、遗传性能稳定的优异突变株。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

酵母粉,北京奥博星生物技术有限公司;磷酸氢二钾、磷酸二氢钾、葡萄糖、硫酸镁和甘氨酸,国药集团化学试剂有限公司。

培养基:葡萄糖20.0 g,磷酸氢二钾0.5 g,磷酸二氢钾0.4 g,硫酸镁0.2 g,甘氨酸0.1 g,酵母粉2.0 g,水1 L,自然pH值。121 ℃、30 min灭菌处理。

菌种为异养小球藻,来源于菌种室。

1.2 仪器与设备

ME204/02电子天平,梅特勒-托利多;SHP-80(D)电热恒温干燥箱,上海森信试验仪器有限公司;ZHWY-211C恒温培养振荡器,上海智城分析仪器制造有限公司;LDZX-150KBS立式电热压力蒸汽灭菌锅,上海申安医疗器械厂;ARTP-II型ARTP生物育种仪,北京思清源生物科技有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 诱变条件的选择确定

将合适浓度的成熟异养小球藻种子液均匀涂布于载片上,在高纯He载气保护下,保持2 mm射距,将制备完备的载片分别照射一定时间,诱变处理的载片于1 mL生理盐水中振荡均匀、等梯度稀释后均匀涂布于固体培养基平板上。待单菌落生长成熟后,统计不同诱变时间下所得单菌落数量,计算致死率,致死率突跃对应的诱变时间即为最佳诱变条件。

1.3.2 最佳诱变条件下突变株的筛选

在最佳诱变条件下对成熟异养小球藻进行ARTP诱变处理得到单菌落,将单菌落与出发菌株同步接种于种子培养基中,30 ℃、200 r·min-1培养。其中,1号为出发菌株,2~40号为诱变所得菌株。培养期间定期检测种子液的吸光度(Optical Density,OD)并计算OD值变化量,将其中正向变化量超过20%的突变株定义为正突变株,负向变化量超过20%的突变株定义为负突变株。

1.3.3 突变株的摇瓶培养再验证试验

对筛选得到的优异突变株和出发菌株同期进行摇瓶种子培养,培养期间每24 h检测一次OD值及质量浓度变化情况。

1.3.4 突变株的遗传稳定性验证

为验证突变株的遗传稳定性,对6株突变株分别连续传代3次和5次后,继续进行摇瓶培养,并在培养期间定期检测培养液细胞数和质量浓度。

1.3.5 突变株的50 L发酵罐试验

为考察突变株对不同培养规模的适应性,选取33号突变株进行50 L发酵罐试验,与出发菌株生长情况进行比较。对50 L发酵罐试验所得发酵液进行体积统计及质量浓度、油脂得率检测,并据此核算发酵液的油脂产量。

2 结果与分析

2.1 诱变条件的选择确定

从图1可以看出,等离子体对菌体的致死趋势并不是线性的,而是随着激发能量的积累呈现指数增长,有明显的突跃过程。突跃条件即为最佳的诱变条件,异养小球藻的最佳致死时间为50 s。

2.2 最佳诱变条件下突变株的筛选

最佳诱变条件下成熟异养小球藻的正、负突变结果如表1所示,其OD值变化如图2所示。由图2可知,10号、12号、13号、26号、33号和35号最终的OD值大于出发菌株,10号、12号、26号、33号和35号突变株比出发菌株早12 h达到或超过出发菌株的培养终点OD值。

2.3 突变株的摇瓶培养再验证试验

从表2和表3可以看出,各突变株摇瓶培养的细胞数明显多于出发菌株,特别是在培养72~96 h,突变株细胞数的增加速率明显快于出发菌株,其在96 h的细胞数已明显多于出发菌株培养120 h的细胞数;质量浓度变化趋势与细胞数变化趋势一致。

2.4 突变株的遗传稳定性验证

从表4可以看出,传代3次和传代5次的摇瓶培养结果比较稳定,并未出现因为传代次数增加导致突变株生长性能下降的趋势,由此说明ARTP诱变产生的突变可稳定遗传。

2.5 突变株的50 L发酵罐试验

2.5.1 突变株与出发菌株生长情况

从图3可以看出,突变株摇瓶种子培养成熟接入发酵罐后初始的细胞数多于出发菌株,其在对数期的生长速率也快于出发菌株,提前24 h达到发酵终点,发酵周期缩短。

2.5.2 突变株与出发菌株油脂产量

从表5可以看出,突变株发酵液质量浓度、油脂得率均高于出发菌株,油脂产量明显高于出发菌株,表明异养小球藻突变株具有优良、稳定的突变特性。

3 结论

本文通过ARTP诱变异养小球藻,经筛分选育后获得突变株,缩短了生长周期,提高了发酵效率和油脂产量。由于研究内容和时间的限制,未对突变株的细胞活性成分进行进一步探究,以寻找突变株发酵效率提高的原因。另外,本文在试验规模的研究中仅探索了突变株的摇瓶培养和50 L发酵罐培养,对于规模化和工业化培养而言,后续还需进行更为深入的研究。

参考文献

[1]TUDARARO A L,ITORO L O. An assessment of biodiesel production from three species of micro algae (Chlamydomonas reinhardtii, Chroococcus species and Ankistrodesmus falcatus)[J].Journal of Advances in Biology & Biotechnology,2023,26(2):9-20.

[2]卫治金,李晓,王皓楠,等.高产油小球藻的低温等离子体诱变育种[J].中国油脂,2019,44(7):117-121.

[3]张雪,张晓菲,王立言,等.常压室温等离子体生物诱变育种及其应用研究进展[J].化工学报,2014,65(7):2676-2684.

[4]徐欢欢,张红兵,李会宣,等.常压室温等离子体技术在微生物诱变中的应用进展[J].生物技术进展,2020,10(4):358-362.

[5]陆欢,沈玲,尚晓东,等.常压室温等离子体技术在微生物诱变育种中的研究进展[J].生物学杂志,2023,40(4):92-97.

[6]耿海波,郑辉,张丽媛,等.常压室温等离子体诱变选育耐酸酿酒酵母菌株[J].中国酿造,2022,41(2):144-148.

[7]郭佳欣,张培基,刘丁玉,等.常压室温等离子体诱变选育高产核黄素枯草芽孢杆菌[J].食品与发酵工业,2020,46(4):28-33.

[8]杨端鹏,李仲先,王胜男,等.微藻基因诱变研究及应用进展[J].海洋科学,2021,45(11):165-178.

[9]谢凤行,周可,张峰峰,等.一株高蛋白含量小球藻TX的分离鉴定及其诱变育种[J].微生物学通报,2020,47(3):821-828.

[10]刘积光,李昂,刘平怀,等.热带海洋富油微藻Desmodesmus sp. WC08油脂产率的响应面法优化研究[J].中国油脂,2018,43(4):96-100.

作者简介:王方方(1983—),女,山东菏泽人,硕士,工程师。研究方向:生物化工。