基于数字化的十八洞黄金茶绿茶柔性生产线开发与应用

作者: 王月锋 田仁锋 隆丽 陈艳 吴顺银 黄纯勇

摘 要:为提高湘西茶叶加工设备水平、提升产品质量,本文以十八洞黄金茶绿茶加工线为对象,探析运用数字化技术搭建柔性生产线,以在原料差异条件下确保生产和产品品质的稳定性,并通过收集加工参数建立数据库,推动绿茶加工从经验导向向数据驱动转变,为数字化环境下的茶机技术集成、工艺持续优化及新一代主力茶机单元的推广和应用提供新思路。

关键词:数字化;黄金茶;柔性生产线

Abstract: To improve the level of tea processing equipment and product quality in Xiangxi, this paper takes Shibadong Golden Tea and green tea processing line as the object, explores the use of digital technology to build a flexible production line to ensure production and quality stability under different raw material conditions. And by collecting processing parameters to establish a database, it promotes the transformation of green tea processing from experience oriented to data-driven, providing new ideas for the integration of tea machine technology, continuous optimization of processes, and the promotion and application of the new generation of main tea machine units in the digital environment.

Keywords: digitization; golden tea; flexible production line

近年来,茶产业在一定程度上存在规模化和专业化水平低、茶叶加工生产标准化和机械化程度低以及产品结构有待优化等问题[1-2]。相关研究提出了一系列解决方案和建议,包括从茶园管理到原料供给、茶叶加工、包装直至贮运的全程标准化和可控化,以及建立具有标志性的加工厂等[3-4]。本文以花垣县的十八洞黄金茶主产品之一的绿茶加工为研究对象,开展数字化、规模化背景下的现代制茶装备的集成、示范和应用,旨在提升当地茶机装备的整体水平。

1 技术需求及其实现的可能

1.1 当地茶叶加工现状及特点

①茶机装备水平低、新装备需求量大。目前,湘西州茶叶加工的重点项目为绿茶和红茶加工,其中黄金茶绿茶典型的制作工艺为摊青—杀青—清风—揉捻—初烘—摊凉—做形—足干[5]。而原材料主要分为单芽、一芽一叶、一芽二叶以及同等嫩度鲜叶这

4类。加工方式以手工、单机生产为主,近年新建的生产线以手动、半自动为主,且茶叶加工装备水平落后。此外,新茶区也存在加工产能发展滞后于茶园建设的情况,如花垣县“十八洞黄金茶”品种高度集中于黄金茶1号,茶园集中于125家种植主体且分别对接17家茶企,组织化程度高,企业化规模经营占主导地位。但茶叶生产加工设备落后、制茶技师少,目前仅建成十几条加工线。②加工产能需求分散、单个站点产能小。当地茶园多依山临谷而建,在山脉、地势的分割下呈“大集中、小分散”的分布格局,老茶区的各村依托本地茶园发展了各自的茶叶加工能力,且主要侧重于名优绿茶的生产,然而单个加工点的产能相对较小,且茶企整体实力有限。以花垣“十八洞黄金茶”为代表的新茶区,也面临着基地分散的情况。③加工工艺的不一致性导致产品品质不稳定。产品质量在很大程度上依赖于技师的技能和经验,技师在自身发展过程中的经验和偏好积累增加了产品之间的差异性。

1.2 需求分析

当地加工产能的升级和新型制茶装备的引进,需适应当地的产业基地分布、社会经济条件,并综合考虑当前加工及未来同类不同档产品的加工需求,还需适应茶青质量和操作人员技能的差异。因此,新一代制茶装备应采用数字化控制技术,对成熟茶机型号进行改造和升级,以工业流水作业线的搭建思路进行集成和组装,形成操作简便、中等规模的柔性生产线,以适用于绿茶、红茶(或其他茶类)的生产。其中,主要制茶装备应具备以下特点。①在功能上可进行方便、快速的调整以满足不同原料的加工需求。②具备一定规模的生产能力,可满足服务约33 hm2茶园的制茶需求。③各生产线组合后形成一个可整体控制和集中调度的区域加工中心。④装备操作简便,性能稳定可靠。

1.3 绿茶柔性生产线技术思路及构建难点

1.3.1 研究重点

本文以绿茶加工为主要需求的代表,进行技术集成和共性技术突破,旨在构建绿茶柔性生产线。这一举措不仅为全系列装备的配套打开了突破口,也为数字化制茶基地的建设奠定了坚实的基础。

1.3.2 技术思路

①采用成熟型号主机,并配套各类传感器以搭建生产线主体,采用可编程控制器、变频器、单片机和工业以太网等设备构建以中心控制室和节点控制箱为主的控制系统,形成多个可独立运行、也可收发处理其他环节生产信息的工艺模块,配套设计具有流程控制、参数调整、能源管理、内外部通信、检测、报警处置、驱动管理和人机界面等功能的模块控制软件,使各模块可根据设定的参数进行自动运行、现场调整参数、通过网络接受中控计算机控制指令等,建成既可各模块独立工作,也可全线协调联动的新一代绿茶生产线。②综合茶园分布、从业人员密度、交通和能源供应等因素,扩大单线产能规模。例如,在春季名优绿茶制作的高峰期,单线生产线的鲜叶处理量每班为500~600 kg,若需提升产能,可以通过增加特定设备来实现。③产线需具备足够的弹性和柔性,包括可处理不同原料并生产出不同档次的茶叶成品。例如,绿茶生产线也可通过数字化实现对红茶等其他茶类的加工。此外,生产线也可在全线全程自动工作模式和独立运行部分区段工作模式之间进行自由切换。

1.3.3 可实现性技术难点

在主要茶机企业先后开展数字化茶机研究,且有部分产品投入市场的背景下,本项目虽基于现阶段技术构建了适用于黄金茶绿茶多档次产品共线生产的设备,但仍存在部分技术难点。①从技术端看,黄金茶加工工艺参数量化基础薄弱,未进行过系统性的定量深度研究,基础数据库不健全。②从应用端看,制茶业从业人员的技术能力有限、加工精细度低,在推进参数化、精细化生产时需克服传统、习惯阻力。针对上述问题,本项目拟用以下方法解决。①在首条生产线上增加信息采集与环境控制设备,使其兼具试验和信息采集功能,有助于尽快建成数据库。②在元件选择时应充分考虑其成本和使用年限,增加控制系统的冗余度,保障控制系统能在较长时间内正常运行。③做好人机界面优化,简化产线操作流程,定期开展技能培训,以提升制茶业从业人员的操作能力。

2 产线设计方案

2.1 整体方案

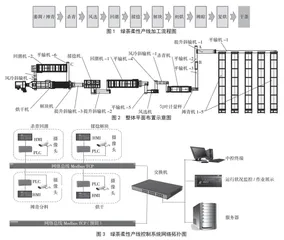

为使生产线具备足够的弹性和柔性以及兼具经济可行性,本项目决定在搭建产线时进行3个方面的优化。①机械设备与相应的控制设备形成模块。其主要优势在于后期可灵活扩大产能或新建茶厂,操作简便,仅需购买并安装各模块,即可通过网络实现对茶叶加工生产的调度。同时,可通过模块的重组实现新品茶叶的生产。例如,在绿茶生产线中取消杀青模块,增加发酵模块,即可组成红茶线。②提高生产线对原料的兼容性。例如,在摊青/萎凋阶段可增加配套的温度、湿度和光照调控设备,以保证生产线可在不同温度和湿度条件下处理不同嫩度和湿度的鲜叶,有助于在原料进入实质性机械加工前对其进行调质,以提高原料的一致性,并减少产品品质的差异性。③扩大加工控制参数的调节范围。例如,通过扩大加工节拍的调节范围以适应不同规模的加工需求;增加各个加工环节工艺参数的可调幅度,以保障不同风格茶产品能进行共线加工。此外,由于是搭建具有试验性质的首条生产线,因此该生产线还应具有相应的生产信息记录和数据采集能力,以促进加工工艺数据库形成,为后期产线的建设提供量化工艺数据,绿茶柔性产线加工流程如图1所示。

根据加工流程,将柔性产线设备集成为“摊青与分料”“杀青与回潮”“揉捻与解块”以及“烘干”4个模块,各模块根据设备特点分别设置电控箱进行控制,再通过工业以太网对电控箱和中控计算机进行组网、互联、控制。综合考虑初烘后摊晾、复烘所用时间、成本以及场地等因素,本项目决定采用同机循环进行初烘和复烘。在设备材质选择方面,与茶叶接触部位需采用食品级聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)输送带和不锈钢材料,且能源需全部使用电能。设备整体平面布置如图2所示。其中,摊青机组至平输机-3划为摊青分料模块;匀叶计量秤至回潮机-1划为杀青回潮模块;提升斜输机-2至解块机划为揉捻解块模块;烘干机至平输机-6划为烘干模块;A、B处为预留的扩增生产线进料口。

同时,控制系统也按模块化思路进行设计,可实现手动模式和自动模式、中控模式和工位模式来回切换,能根据设定的工艺参数自动启闭相对应的模块,有较强的可拓展性和良好的可维护性,且操作界面简洁易懂,方便操作。网络拓扑图见图3。

2.2 独立设备部分

2.2.1 摊青分料模块

本模块的主要功能是对茶青进行摊青/萎凋,是绿茶柔性产线的第一车间,也是生产线实现柔性和弹性生产的重要环节,综合考虑绿茶加工以及增设红茶加工的需要,本项目根据如下方案建设。①使用5台单层全电摊青/萎凋机,单机摊放面积16 m2、鲜叶存放量100~150 kg,可分别设定或批量设定不同时段的风速、风温,自动出料。②配套添加全光谱LED萎凋补光灯、大功率工业空调和加/除湿机,以精确控制摊青/萎凋环境。③出料后用斜输机提升到3 m左右的高度,输送到用两台平输机搭配而成的分叶机构中,实现可同时向两条以上加工线供料。④摊青/萎凋机需留出进料自动分叶铺料机的安装位置。各机械/组件位置示意图如图4所示。其中,通过切换平输机-2和平输机-3的输送方向,可实现向最右端、A端以及B端这3个不同方向送料,以确保在实现项目计划功能的同时保留2个生产线接入口。

模块由区段控制箱控制,触摸屏操作,要求5台摊青/萎凋机可手动/自动进料,可分别设定或批量设定不同时段的风速和风温,可设置补光灯色温和亮度,可与中控室及后续工段控制箱交换数据和联动。同时,预留1~2组摊青/萎凋机及出料平输控制接口,以便于后续产能调整;预留空调和加/除湿机控制接入口,以确保在后续完成试验和数据库基本建成后可将最终定型的环境控制设备接入生产线并进行整体控制;预留茶青脱水计量接口,萎凋机地脚采用可拆式结构,以便后续更换为计量秤(计量传感器),并在控制系统中预装脱水率计算程序。所用机械设备及要求见表1。

2.2.2 杀青、回潮模块

本模块的主要功能为杀青、杀青后摊晾回潮,其是绿茶加工质量控制的关键环节。设备自起点起包括匀叶计量秤、杀青机、风冷提升输送机、风选机和回潮机。其中,匀叶计量秤由称重计量箱、储叶箱以及匀叶出料机构组成;杀青机包括主机、出料振动筛;回潮机包括进料提升机、布料机构、主机以及出料平输机。杀青、回潮模块的工作流程为杀青机完成启动后,茶青经分叶平输传到匀叶计量秤的称重计量箱中进行堆积,达到设定重量后一次性倒入储叶箱,再由匀叶出料机构按设定的单位时间进料量均匀地输入杀青机,完成杀青后,经风冷提升机进入风选机,完成风选后送至回潮机摊晾回潮,并准备输至下一工序。为提升加工的精度、洁度和易控性,在核心设备中,杀青机需使用全电式,标准投叶流量为50~75 kg·h-1,回潮机储叶室容量为2.5 m3。所用设备主要参数见表2。

2.2.3 揉捻解块模块

本模块的主要功能是对杀青后完成回潮的茶青进行揉捻、解块,设备自起点起包括提升斜输机、揉捻机组、提升斜输机和解块机,其中揉捻机组的加工工艺流程为待料→上料→计量→布料→揉捻→出料。综合前后端设备产能、绿茶加工工艺、后期产能拓展等因素,本项目采用2台55型揉捻机并联组成揉捻机组,标准加工量30 kg/桶,揉捻机组结构见图5,其设备主要参数见表3。