一起不明原因食源性疾患流行病调查及实验室结果分析

作者: 张博文 刘丹丹

摘 要:目的:查明一起食物中毒事件暴发的原因和可疑危险因素,提出有针对性的防控措施和建议,防止类似事件再次发生。方法:收集整理暴发疫情调查处理资料,包括病例搜索及个案调查、现场卫生学调查、实验室检测等资料,通过实验室检测数据和流行病学特征综合分析得出事件原因。结果:现场流行病学调查发现有储存不当的食品,剩余食品和环境涂抹样本中检出有金黄色葡萄球菌和蜡样芽孢杆菌,二层男厕所厕坑及门把手检出金黄色葡萄球菌,肠毒素A阳性,患病学生桌面及座椅、二层和三层男厕所的厕坑及门把手检出I型诺如病毒。结论:本次食源性腹泻疫情为不洁饮食和诺如病毒叠加作用引起。

关键词:食物中毒;流行病学调查;实验室检测;诺如病毒

Epidemiological Investigation and Laboratory Analysis of a Food-Borne Disease of Unknown Cause

ZHANG Bowen, LIU Dandan

(Mentougou District Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102300, China)

Abstract: Objective: To identify the cause and suspected risk factors of an outbreak of food poisoning, and put forward targeted prevention and control measures and suggestions to prevent the recurrence of similar incidents. Method: The investigation and processing data of the outbreak were collected and sorted out, including case search and case investigation, field hygiene investigation, laboratory testing and other data. The causes of the outbreak were obtained by comprehensive analysis of laboratory testing data and epidemiological characteristics. Result: On-site epidemiological investigation revealed improperly stored food, Staphylococcus aureus and Bacillus cereus were detected in residual food and environmental smear samples, Staphylococcus aureus and enterotoxin A positive were detected in the toilet pit and door handle of the 2nd floor men’s toilet, and norovirus type I was detected in the table top and seat of the sick student, and in the toilet pit and door handle of the 2nd and 3rd floor men’s toilet. Conclusion: This outbreak of food-borne diarrhea was caused by the combination of unclean diet and norovirus.

Keywords: food poisoning; epidemiological survey; laboratory testing; norovirus

食物中毒是指摄入了含有生物性、化学性有毒、有害物质的食品或者把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性(不属于传染病)的急性、亚急性疾病,是引发突发公共卫生事件的重要原因之一[1]。全世界每年因食物污染而致病的人数达数亿,中国平均每年有近5万人因食物中毒而使健康受到损害,食物安全直接关系到居民健康和生命安全[2]。2023年4月6日,北京市某中学多名学生出现腹泻、腹痛、恶心和呕吐等症状,经调查疑似为食物中毒事件。本文针对发生食源性疾患的某学校,依据《食品安全事故流行病学调查技术指南》[3]进行调查,根据《食物中毒诊断标准及技术处理总则》(GB 14938—1994)进行判定,为今后科学有效防控食源性疫情提供参考。

1 调查对象与方法

1.1 对象

2023年4月6日,北京市某区医院儿科门诊接诊9名呕吐、腹痛患者,伴有食品共同暴露史,疑似食源性疾患。患者均来自北京市某区某中学,学校供餐人数共703人,均纳入调查对象。

1.2 方法

1.2.1 流行病学调查

根据实际情况,制订病例定义并进行搜索。病例定义:2023年4月6日中午在学校就餐后,其主要症状为呕吐(次数≥1次/d)合并腹痛的在校学生,共确定病例9人,年龄分布在7~11岁,均为在校就读学生。对所有病例进行采样,同时开展流行病学个案调查,然后进行现场卫生学调查。

1.2.2 实验室检测方法

对剩余食物、留样食品,患者所在班级的环境涂抹和相关人员的生物样本,进行病原体检测及病毒检测。开展项目为菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌、致泻大肠埃希氏菌、霉菌和酵母菌计数及诺如病毒检测。

使用实时荧光定量PCR对样本进行初筛检测,根据核酸检测结果,针对性地对样本进行病原菌分离。蜡样芽孢杆菌和金黄色葡萄球菌开展毒力基因检测。

2 结果与分析

2.1 流行病学调查

经区疾控中心流行病学调查分析,在2023年

4月6日12:00,学生在学校集体就餐,餐食由学校食堂统一提供,其中一年级(1)班32人,发病4例;四年级(1)班29人,发病5例。发病前午餐提供餐品有宫保鸡丁、胡萝卜豆芽、炸鸡排、米饭、鸡蛋黄瓜汤、盒装酸奶,9名患者均食用午餐提供的所有餐品。

2.2 现场卫生学调查

学校老师反映部分盒装酸奶有胀气,打开包装盒后有肉眼可见的黑色物质,疑似菌斑。现场调查发现盒装酸奶置于常温保存,未按要求冷藏保存。初步调查结果为可疑食次是4月6日中餐,可疑食品为盒装酸奶,不排除因食用其他食品或其他传染病传播导致此次事件发生的可能。

2.3 流行病学特征及临床症状

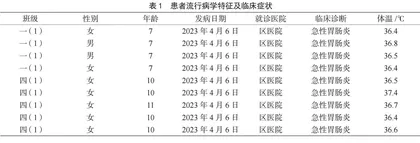

9名患者,其中男生2名,女生7名,男女比例为1∶3.5,涉及班级一年级(1)班4人,四年级(1)5人,均为学生。年龄分布为7岁4人,10岁4人,11岁1人。详见表1。

经调查了解,所有学生12:00左右在班级就餐后,13:00至15:00,9名学生陆续出现恶心、呕吐(呕吐次数≥1次/24 h),偶有不同程度腹痛(上腹部,脐周部)、腹泻情况,所有病例均无发热表现,9名患者均到区医院儿科门诊就诊。实验室检验结果显示,患者白细胞不高,临床诊断为急性胃肠炎。在对症治疗后效果良好,无重症病例,所有病例均已痊愈回家,无危重病例报告。详见表1。

经核实,首发患者为四年级(1)班学生,女,10岁,发病时间为4月6日13:00,就诊时间为4月6日14:35。临床治疗为益生菌对症、补液盐和中药治疗。

2.4 采样情况与实验室检测结果

2.4.1 采样情况

①未采集到患者呕吐物样本。②采集厨师粪便样本1件,开展肠道多病原检测。③采集剩余食品4种14件(宫保鸡丁、胡萝卜豆芽、炸鸡排,开展菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌和致泻大肠埃希氏菌检测;盒装酸奶11件,开展霉菌和酵母菌计数、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌和致泻大肠埃希氏菌检测)。④采集食堂涂抹样品6件(4个案板、1个水池、1个地漏),开展菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌检测和致泻大肠埃希氏菌检测。⑤环境样品6管30件,分别为一年级(1)班和四年级(1)班的患病学生桌面及座椅、二层和三层男厕所的厕坑及门把手,开展菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌和致泻大肠埃希氏菌及诺如病毒检测。

2.4.2 实验室检测结果

4月12日区疾控中心实验室结果显示,可疑食品酸奶,经实验室分离培养,结果均未检出,未分离到菌株。食品样品中胡萝卜豆芽检出金黄色葡萄球菌,毒力基因阴性。环境样品中水池涂抹样品、一年级(1)班和四年级(1)班涂抹样品检出蜡样芽孢杆菌,毒力基因阴性;案板涂抹样品检出金黄色葡萄球菌,毒力基因阴性。二层男厕所的厕坑及门把手样品检出金黄色葡萄球菌,A型肠毒素阳性。患病学生桌面及座椅、二层和三层男厕所的厕坑及门把手检出诺如病毒Ⅰ型,详见表2。

3 结论与讨论

本次事件所有患者均在学校就餐,且在餐后1~

3 h后出现不同程度的恶心、呕吐、腹痛腹泻等症状,结合发病快、潜伏期短的流行病学特征,通过现场样本采集及实验室结果分析,推测本次事件由饮用不洁食品同时叠加诺如病毒感染引起。

对采集样本进行分析,发现部分盒装酸奶有胀气,打开包装盒后有肉眼可见的黑色物质,疑似菌斑,但通过实验室培养并未成功分离到菌株,怀疑是某种微生物仅在某种特定的环境中可以生存,在实验室中较难培养,故未分离成功。现场调查盒装酸奶置于常温保存,未按要求冷藏保存,不排除酸奶变质可能,若因储存不当,导致酸奶中细菌或霉菌大量繁殖,即会造成使用者腹泻,甚至导致急性胃肠炎,推测酸奶可能也是此次事件发生的因素之一。

食品样本、案板及厕所环境中均检出金黄色葡萄球菌,但患者所处环境样本并未检出。有研究表明,金黄色葡萄球菌及其毒素已经成为我国引发细菌性食物中毒的主要致病因子之一[4]。所有分离菌株均做肠毒素筛查,厕所环境检出肠毒素A,经一代测序分析,肠毒素结果为t062型,并不是我国主要的优势克隆株[5],故其在人群中的流行暴发的概率较小,且仅在厕所环境中检出。由于本次事件缺少患者的生物样本分析,同时金黄色葡萄球菌的检出量不大,故排除此次事件由金黄色葡萄球菌感染引起;水池涂抹及班级环境涂抹均检出蜡样芽孢杆菌,但其检出量均远远小于105 CFU·g-1,且毒力基因阴性,蜡样芽孢杆菌的致病力不强,故排除;患病学生桌面及座椅、二层和三层男厕所的厕坑及门把手检出诺如病毒Ⅰ型。诺如病毒具有潜伏期短,易传播,发病快,人群普遍易感等特点,且在多处环境样本中检出,为诺如病毒的快速传播提供了有利条件,推测此次事件存在因诺如病毒在人和物间的不断流转,从而导致众多人员感染腹泻情况的存在。通过实验室检测结果分析可见,环境样本及剩余食品中均有病原菌检出,证实不洁食品的存在,且环境中有诺如病毒的检出,证明学校在出现相关患者后并未采取有效的预防措施,导致诺如病毒在人群中传播感染。因此,学校应对卫生加强监督,同时强调注意个人卫生。

参考文献

[1]LAI Y H,CHUNG Y A,WU Y C,et al.Disease burden fromfoodborne illnesses in Taiwan, 2012—2015[J].J Formos Med Assoc,2020,119(9):1372-1381.

[2]刘建平,张锦周,梁浩,等.2009—2018年深圳市食物中毒事件流行病学分析[J].公共卫生与预防医学,2021,32(3):41-44.

[3]卫生部网站.食品安全事故流行病学调查技术指南(2012年版)[EB/OL].(2012-06-07)[2024-08-10].https://www.cs.com.cn/xwzx/msxf/201206/t20120612_3368113.html.

[4]佚名.国家卫生计生委办公厅关于2015年全国食物中毒事件情况的通报[J].中国食品卫生杂志,2016,28(3):290.

[5]尚伟龙.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌主要流行克隆替代的机制研究[D].重庆:第三军医大学,2014.