“6S”模式在食品分析本科教学实验室日常安全管理中的应用探索

作者: 杜卓蓉 赵慧妍 唐忠盛 徐丹 朱思明

摘 要:高校实验室是培养人才的场所,更是推进科技创新的重要基地,但由于实验室危险因素较多、管理水平参差不齐,日常管理过程中存在安全隐患。针对当前高校实验室管理要求,结合本校区食品分析实验室具体情况,将“6S”模式应用于食品分析本科教学实验室日常安全管理中,从“人”“事”“物”3个方面入手优化管理。实践表明,该模式的实施可改善实验室环境、提高实验器材使用效率、培养学生良好习惯,从而提升实验室安全管理水平,大大改善教学质量。

关键词:“6S”管理模式;食品分析课程;本科教学实验室;日常安全管理

Application of “6S” Mode in Daily Safety Management of Food Analysis Undergraduate Teaching Laboratory

DU Zhuorong, ZHAO Huiyan, TANG Zhongsheng*, XU Dan, ZHU Siming

(School of Food Science and Engineering, Guangdong Ocean University, Yangjiang 529500, China)

Abstract: University laboratory is place for training talents and important base for promoting scientific and technological innovation. However, due to the numerous hazardous factors and varying levels of management in the laboratory, there are safety hazards in the daily management process. With referring to the current requirements for laboratory management in university, combined with the specific situation of the food analysis laboratory in our campus, the “6S” model is applied to the daily safety management of food analysis undergraduate teaching laboratory, optimizing management from three aspects: “people”, “things”, and “materials”. Practice has shown that the

implementation of this model can improve the laboratory environment, enhance the using efficiency of experimental equipment and develop good habits among students, thereby enhance the level of laboratory safety management and improve teaching quality significantly.

Keywords: “6S” management model; food analysis course; undergraduate teaching laboratory; daily safety management

高校实验室是开展教学和科学研究的场所,是学校进行科创大赛的重要基地,具有类型多样、承担项目复杂、参与人员庞大等特点。实验室安全的环境将直接对师生的安全合规及安全参与行为产生正向影响,继而影响专业教学和科研水平[1]。《教育部办公厅关于进一步加强高校教学实验室安全检查工作的通知》强调,高校要科学分析不同专业门类教学实验室、不同岗位、不同人员的安全风险因素和行为,推动科学、规范和高效管理,实现对教学实验室安全的全过程、全要素、全方位的管理和控制,建设教学实验室全生命周期安全运行机制。要对照安全检查结果,优化安全管理机制,确保安全管理环节严密、分工细密、衔接紧密,有效防范安全事故发生[2]。如何提升实验室的管理水平,保障实验工作安全有序进行已成为急需解决的问题。

1 研究背景

1.1 高校实验室管理现状

目前我国所有理工科高校和综合性大学几乎都设置有大化工类学科,化学类实验室是危险源最多的实验室,日常管理尤其是安全管理面临着巨大挑战。近5年来,高校实验室安全事故时有发生,例如2021年,中科院某研究所高温高压反应釜因操作不当引发爆炸,造成1人死亡;南京某大学材料科学与技术学院疑似金属粉末爆炸,造成2人死亡,9人受伤。可见,实验室安全至关重要,需要予以必要的重视,时刻防范安全问题。

1.2 影响实验室日常安全管理的因素分析

科研院所和高校等实验室事故仍呈高发态势,化工类实验室发生安全事故的概率仍然偏高。BAI等[3]分析了2001—2018年间公开报道的国内高校110起实验室事故,发现65%的事故均发生在化学实验室;安宇等[4]分析了高校2001—2021年间发生的126起实验室事故,发现大多数事故都发生在生物实验室和化学实验室。对影响实验室日常安全管理的因素进行分析,主要体现在以下3个方面。①性质因素。大化工类学科往往是实验性较强的学科,其使用的设备种类多样、专业性强,很多反应需要使用高温、高压、高速的设备,这些设备是重要的危险源,设备故障或操作不当容易造成财产损失和人身伤害;同时,化学实验室需要满足各式各样的教学科研要求,涉及的试剂中存在易燃、高反应活性的试剂,以及需要严格管控的易制毒易制爆化学品,一些特定仪器配备的高压气体钢瓶也是潜在的危险来源。②制度因素。在实验室日常管理中,缺少针对某一特定实验室及该实验室日常承担的实验内容所制定的标准化的管理制度,因此实验室使用人的不良实验行为难以得到监督和约束。③人为因素。人是整个实验室管理工作中最重要的因素,人为因素也是在事故中占比很大的因素。例如,实验人员操作过于随意、实验习惯较差、安全工作重要性认识不足、缺乏专业性和针对性的培训等都可能导致事故发生。

1.3 食品分析实验室情况分析

实验教学是理工科本科教学的重要组成部分,在提高学生动手能力、团队协作能力等综合素质方面起着不可或缺的作用。目前,广东海洋大学阳江校区食品科学与工程学院开设的食品分析实验课程共32课时,包含7个操作性实验,基本涵盖了食品中存在的几大营养物质、生产加工过程中添加的成分及贮藏过程中产生的物质,包括脂肪、糖类、蛋白质、亚硝酸盐、挥发性盐基氮、氨基酸态氮。经分析,该实验室日常管理中存在以下风险因素。①实验试剂风险点。该课程实验所使用的试剂中包含浓盐酸、乙醚等危化品,甲醛等对人体有一定毒性的化学品。②实验设备风险点。食品分析实验课程中使用多种类多规格的玻璃器皿,以及精密仪器如pH计、紫外可见分光光度计、分析天平等。玻璃器皿在使用过程中,尤其是特殊实验条件下可能出现爆裂。此外,为了最大限度地保证实验仪器设备正常运转,保持其良好的精度及性能,需要注重其日常维护保养,这也是实验室日常管理的重要环节。③实验操作过程风险点。食品分析实验课程中会涉及一些具有一定危险性的实验,如样品在通过消解提取目标成分的预处理过程中,往往伴随着高温条件,并涉及腐蚀性试剂如盐酸的转移等操作,若操作不当,极有可能造成腐蚀、灼伤、火灾等安全事故。④实验参与人员风险点。每学期参与食品分析实验课程的人数大约为145人,随着学院的发展与研究生招生工作的持续进行,实验室人流密度势必会进一步加大,学院研究生、教师共用有限的实验室资源。同时,实验室各类人员安全素养参差不齐,部分人员安全观念淡薄,安全管理难度加大。

2 “6S”管理模式应用研究

2.1 “6S”管理模式介绍

“6S”是现代企业现场管理的一种科学、高效、规范、先进的组织管理方法,即整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seiso)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke)、安全(Security)[5]。从理论层面,可从以下6个方面着手,将该模式借鉴应用到高校实验室中:①整理即清理不必要的物品,拓展实验空间,空间活用,防止误用;②整顿即实验用品重新规划定位,有序摆放,加以标识;③清扫即保持实验环境干净整洁,稳定实验结果,减少伤害;④清洁即将整理、整顿、清扫进行到底,并且制度化;⑤素养即每位实验室使用者均遵守规则做事,养成良好习惯,培养积极主动的精神;⑥安全即将安全意识贯穿整个实验室建设与管理中,时刻将安全第一的原则实施于实验室各项细节化、规范化整顿工作中。应用“6S”法对食品分析实验室进行管理改革探索,有助于创造整洁有序、规范安全的实验环境,过程中对学生形成良好实验意识产生潜移默化的影响,并提高实验准备的效率和教学质量。

2.2 “6S”管理模式在食品分析实验室的具体应用

2.2.1 “整理”“整顿”原则应用于对“物”的管理

(1)实验用玻璃器皿的管理。经统计,食品分析实验课程中使用到多种类多规格的玻璃器皿,如烧杯、锥形瓶、(具塞)量筒、凯氏定氮装置等共计23种。以往常用的玻璃器皿和工具都放置在实验台下方的抽屉里,摆放混乱,不易取用,放置和取用时经常造成玻璃器皿的损坏,且容易发生割伤手指的情况。除此之外,每组存放的物品数量和种类均未做规定,在实验过程中往往会存在小组间物品随意借用、混放,导致下次实验课某些小组的物品缺失,影响实验课进程。

经过思考,对实验用玻璃器皿的使用做了如下优化。对各小组抽屉进行清理,只存放一些如单臂夹、试管架等铁质、木质不易损坏的实验器材。每种实验课之前,实验教师为每小组准备一套固定数量的玻璃器皿放置于实验筐内,实验过程中若有损耗,需登记后再领用新的,每学期结束后对损耗详情做汇总,并计入下一学期的耗材采购预算中。实验结束后对各组实验筐内器皿进行清洁确认并清点数量,统一烘干,以备后续班级使用。一段时间实践后,同学们更加注意实验中规范、安全操作,玻璃器皿损毁率大大减小。同时,损耗情况一目了然,使教师对于下次采购周期的预算心中有数,降低了实验成本,更极大地提高了教学效率。

(2)化学试剂的管理。针对每种试剂均建立试剂动态电子台账,记录存放数量、位置和使用情况等信息,便于快速准确地找到试剂,提高实验效率,每次存取后及时更新台账,便于统计库存。根据消耗情况,做好采购计划,避免购买过多试剂占用实验室空间,减少存放量,降低安全隐患。

2.2.2 “清扫”“清洁”原则应用于对“事”的规范

为了确保实验室环境的整洁、安全和有序,提高实验效率和教学质量,将实验室清洁进行了制度化、日常化管理:每次实验结束后实验室均由值日组进行清洁,包括清理工作台、清洁维护设备、清扫地面、垃圾处理,实验用品按要求归位;由实验教师进行实验室安全检查及确认,包括电气设备、仪器状态等,确保实验室安全,各负其责,使制度得到有效执行。

2.2.3 “素养”“安全”原则应用于对“人”的培养

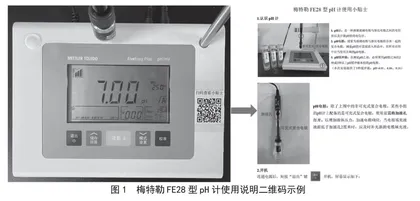

(1)仪器设备使用规范化管理。食品分析实验课程在大二学年开课,是同学们最先接触的专业实验课之一。大多数同学都是第一次接触一些专业常用仪器,对其使用操作不太熟悉,独立解决问题的能力也有限。针对这一问题,对于该课程需要使用的分析天平、pH计、紫外-可见分光光度计都制作了功能针对性强的、简要的使用、维护和常见问题说明,形成二维码粘贴于仪器表面(图1),可以帮助同学们避免操作失误,减少仪器损坏的可能性,延长设备的使用寿命,在遇到问题时可以快速找到解决方法,减少了等待教师指导的时间,使得课堂时间更加高效。一段时间实践后,发现同学们会更加注意实验操作的规范性,减少故障发生率,最明显的改善是同学们独立思考、尝试解决问题的主动性大大提高。这与当前的人才培养目标是相契合的。

(2)实验风险提示及预案。教师提前识别每次实验课可能存在的风险点,做好提示及应急预案。如在食品中脂肪的测定实验中,会用到乙醚、甲醛、盐酸等有毒性、腐蚀性的试剂,针对这类试剂使用安全性的问题,制作试剂风险识别卡,摆放在醒目位置(图2),使同学们在操作前就知晓其危险性,万一发生安全性事故,可以按照风险识别卡中的相关信息进行应急处置,减少伤害的发生。