食品分析与检验技术在食品质量监管中的应用研究

作者: 张瑾

摘 要:食品质量安全关系国计民生。随着分析检测技术的快速发展,食品质量监管的科技手段不断创新发展。本文系统研究色谱-质谱联用、光谱分析、生物传感等先进检测技术在食品质量监管中的应用现状,探讨了这些技术在食品安全风险识别、质量评价和溯源体系建设等方面的作用,同时分析了其在技术标准化、检测成本等方面仍面临的挑战,并提出了相应的对策建议。

关键词:食品分析;检验技术;质量监管;风险识别;标准化

Research on the Application of Food Analysis and Inspection Technology in Food Quality Supervision

ZHANG Jin

(Gansu Polytechnic College of Animal Husbandry & Engineering, Wuwei 733006, China)

Abstract: Food quality and safety are related to the national economy and people’s livelihood. With the rapid development of analysis and testing technology, the scientific and technological means of food quality supervision continue to innovate and develop. In this paper, the application status of advanced detection technologies such as chromatography-mass spectrometry, spectral analysis, and biosensing in food quality supervision is systematically studied, and the role of these technologies in food safety risk identification, quality evaluation and traceability system construction is discussed. At the same time, the challenges still faced in technical standardization, detection costs and other aspects were analyzed, and corresponding countermeasures and suggestions were proposed.

Keywords: food analysis; inspection technology; quality supervision; risk identification; standardization

食品安全是关系公众健康的重要议题,完善的食品质量监管体系是保障食品安全的基础。近年来,食品安全事件频发,传统的检测方法已难以满足日益复杂的监管需求。随着检测技术的革新,新型检测手段为提升监管效能提供了有力支撑。研究表明,先进的分析检测技术在食品安全风险防控、质量评价等方面发挥着重要作用。深入探讨食品分析与检验技术在质量监管中的应用具有重要的理论价值和现实意义,对于完善监管体系、提升监管效能具有重要作用。

1 食品质量监管中常用的分析检验技术

1.1 常规理化检验技术

食品理化检验技术作为质量监管的基础手段,主要有化学分析法和物理分析法两大类。化学分析法主要针对食品中的营养成分、有害物质和非法添加剂进行定性定量检测,如采用滴定法测定食品酸度、采用重量法测定食品灰分含量、采用分光光度法测定食品中的亚硝酸盐等[1]。物理分析技术则侧重于食品的物理特性检测,如采用质构仪分析食品口感、采用色差仪测定食品色泽指标、采用折光仪测定食品中可溶性固形物等。这些技术具有标准化程度高、结果可靠、重复性好等特点,已形成完整的标准检测体系。在实际应用中,理化检验技术的应用可为监管部门提供准确的数据支撑,能够有效识别不合格产品,在超量使用食品添加剂、重金属污染、农药残留等违法行为的鉴别判定中发挥着不可替代的作用,但同时也存在检测周期长、样品前处理过程烦琐、检测成本相对较高等不足。

1.2 快速检测技术

快速检测技术在食品质量监管中扮演着重要角色,主要包括免疫层析技术、生物传感器技术和便携式仪器分析等。免疫层析技术利用抗原抗体特异性反应,可实现对真菌毒素、违禁药物残留、致病菌等指标的快速筛查,检测时间一般在5~15 min。生物传感器技术通过生物识别元件与理化转换器的结合,可快速检测农药残留、重金属离子、病原微生物等,具有灵敏度高、选择性好的优势。便携式仪器分析技术如手持式近红外光谱仪、拉曼光谱仪等,能够实现食品成分的现场快速检测。这些快速检测技术显著提高了监管效率,适用于大规模食品安全筛查和现场执法检查,有效降低了检测成本。在实际监管工作中,快速检测技术可为突发食品安全事件处置、市场日常监管提供有效的技术支持。

1.3 新型分析检验技术

新型分析检验技术主要包括色谱-质谱联用技术、全谱分析技术和智能传感技术等[2]。其中,色谱-质谱联用技术能够同时检测多种农药残留、兽药残留等目标物,检出限可达ppb级别。全谱分析技术如核磁共振波谱、傅立叶变换红外光谱等,可对食品成分进行全面分析,有效识别掺假和非法添加行为。智能传感技术则结合人工智能算法,实现了食品品质的快速无损检测,如基于机器视觉的水产品新鲜度评估、基于电子鼻的畜禽产品品质评价等。这些技术具有检测范围广、灵敏度高、自动化程度高等优势,极大地提升了监管的精准度。

综上,各类检测技术均有各自的优缺点,在选择与应用时需要综合考虑监管目标、检测对象特性和实际操作条件。例如,在日常监管中,可采用快速检测技术进行初筛,发现可疑样品后再使用理化检验技术进行确证。对于重点监管产品,可采用新型分析技术进行全面检测,建立质量安全指标数据库。在监管执法过程中,应根据不同场景选择适当的检验手段,如对于农贸市场的食品样品,可采用便携式快速检测设备;对于食品生产企业,则应配备针对性较强的检验仪器。同时,在应用检验技术的过程中,相关机构需要建立完善的标准操作规程,加强检验人员培训,确保检测结果的准确性和可靠性。采用科学合理的技术应用策略,能够实现监管资源的优化配置,提高监管效能。

2 分析检验技术在质量监管过程中的应用

2.1 在生产环节中的应用

食品生产环节的质量控制应用主要围绕原料检验、过程控制和成品检测3个关键点开展。原料检验阶段可采用气相色谱-质谱联用技术对原料中的农药残留进行筛查,运用原子吸收光谱法检测重金属含量,通过微生物检测判定原料的卫生状况[3]。生产过程控制中,通过实时监测系统对样品水分、pH值、温度等关键指标进行动态跟踪,采用快速检测试纸和便携式检测仪对样品进行检测,及时发现异常情况。成品检验阶段则可采用高效液相色谱法检测食品添加剂含量,运用聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)技术鉴定致病菌,通过质构仪评价产品品质。这些分析检验技术的综合应用,有利于实现生产全过程的质量监控,有效预防食品安全风险,同时提升生产企业的质量管理水平。

2.2 在流通环节中的应用

流通环节的质量监测应重点关注食品储运过程中的品质变化和安全风险控制。冷链物流运输过程中,可运用温湿度传感器技术实时监测储运条件,采用ATP荧光检测技术评估微生物污染程度,利用电子鼻技术监测储藏环境中的挥发性物质。同时,可在运输车辆上配备便携式近红外光谱仪,对食品含水量、腐败变质等指标进行快速检测。大型食品仓储设施则应建立智能化检测系统,通过机器视觉技术对储存食品的外观品质进行在线监测,运用生物传感器技术监控仓储环境中的有害气体。这些技术的综合应用能够显著提高流通环节的监管效率,降低食品变质损耗率。研究表明,科学检测技术的应用能使流通环节的食品质量安全事故发生概率大大降低[4]。

2.3 在市场监督中的应用

市场监督管理过程中,可采用多层次检验技术体系,以构建起全方位的监管网络。例如,固定检验机构应配备气相色谱仪、液相色谱仪等专业设备,负责对抽检样品进行标准化检测。移动检测车应搭载快速检测设备,在农贸市场、商超等场所开展现场检验,重点筛查蔬菜农药残留、水产品兽药残留、食用油品质等指标[4]。执法人员应配备便携式检测仪器,利用拉曼光谱技术识别掺假食品,通过荧光免疫层析技术快速检测非法添加剂。目前,部分市场监督部门已建立检验数据共享平台,实现了检测结果的实时上传和风险预警。这种多层次的检验技术应用模式,能够有效扩大市场监管的覆盖面,提到监管的精准度。

2.4 在应急处置中的应用

食品安全事件应急处置过程中,快速检验技术发挥着关键作用。在突发事件处理中,携式质谱仪能够在30 min内完成对可疑物质的初步鉴定;采用免疫荧光技术快速检测食源性致病菌,15 min内即可获得初步筛查结果[2];生物传感器阵列技术则可实现多种危害物质的同步检测,提高应急响应速度;移动实验室配备微流控芯片检测系统,可实现复杂基质中目标物的快速分离检测。这些快速检验技术的应用为应急处置提供了及时准确的数据支持,显著提高了突发事件的处置效率。实践表明,快速检验技术的合理应用能够将突发事件的确认时间从传统的24 h缩短至2 h以内[3]。

3 检验技术应用成效与发展策略

3.1 应用成效的定量评估

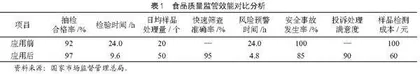

检验技术在食品质量监管中的应用成效可从监管质量、风险防控、社会效益和经济效益4个维度进行量化评估。如表1所示,在监管质量方面,引入新型检测技术后,食品安全抽检合格率从92%提升至97%,检验时间平均缩短60%;智能化检测设备的应用使单个检验人员的日均样品处理量提升30个;

快速检测技术的推广使现场快速筛查准确率达到95%。在风险防控方面,建立食品安全检测数据库后,监管部门可实现全程追溯,风险预警响应时间缩短80%。在社会效益方面,检验技术的创新应用使食品安全事故发生率降低15%,消费者投诉处理满意度达到90%。经济效益方面,新技术应用节省了检验成本,平均每个样品的检测费用降低40%[5]。

3.2 应用推广过程中面临的挑战及优化对策

检验技术在实际应用中仍面临诸多挑战:①技术标准体系不完善;②新型检测方法的标准制定滞后于技术发展,导致检测结果可比性差;③设备投入成本高,单台高端质谱仪价格超过300万元,一些基层监管机构难以配置[5];④检测人员专业素质水平参差不齐,新技术应用培训不足,影响检测结果的准确性;⑤快速检测技术的灵敏度和特异性有待提高,假阳性率较高;⑥检测数据管理分散,不同监管部门间的数据共享机制不健全,影响监管效率;⑦某些新型污染物缺乏相应的检测方法,如微塑料污染、新型食品添加剂等;⑧应急检测能力有待提升,突发事件处置中的快速检测技术供给不足,影响应急响应速度[6]。

针对以上问题,笔者提出系统化的优化建议。①加快检测方法标准化研究,建立新型检测技术的验证评价体系,提高检测结果的可靠性。②推进检测设备的国产化研发,降低仪器成本,提高基层监管机构的装备水平。③构建专业人才培养体系,定期开展技术培训和考核,提升检验人员的专业能力。④加强快速检测技术创新,开发高灵敏度、高特异性的检测方法,提高筛查准确率。⑤建立统一的检测数据管理平台,实现跨部门数据共享和分析,增强监管联动性。⑥开展新型污染物检测方法研究,填补检测技术空白。⑦完善应急检测技术储备,建立快速检测方法数据库,提高突发事件处置能力等。这些优化措施的实施将有助于提升食品质量监管水平。

4 结语

食品分析与检验技术的创新发展为提升食品质量监管水平提供了科技支撑。分析发现,先进检测技术在风险识别、质量评价和溯源体系建设等方面发挥着重要作用,但在检测技术的标准化、效率提升和成本控制等方面仍面临挑战。基于此,本文提出加强检测技术创新、推进标准化建设、培养专业人才以及构建智能化监管平台等对策建议,旨在不断提升食品质量监管的科技水平和实效性,进而为确保食品安全保驾护航。

参考文献

[1]唐年琴.食品分析检验的必要性及相关技术研究[J].中外食品工业,2024(7):74-76.

[2]陈巍,王卫和.近红外光谱检测技术在农业与食品分析中的应用分析[J].现代食品,2023,29(6):143-145.

[3]郑博士,刘猛,程金新.食品安全质量监管机制的优化与创新[J].食品工程,2024(2):80-83.

[4]刘源,张开惠,王莹莹,等.多重免疫层析检测技术在食品安全快速检测中的研究进展[J].食品与发酵工业,2023,49(1):337-346.

[5]王嘉驿.食品分析与检测关键技术研究[J].科技风,2020(13):17.

[6]宋琪,黄婷,张镡丹,等.液相色谱-质谱联用法测定乳制品中兽药残留[J].现代食品,2019(13):174-176.

作者简介:张瑾(1980—),女,甘肃白银人,硕士,副教授。研究方向:食品安全检测教学。