社会共治下食品安全科普对食品质量监督的必要性探究

作者: 朱月虹

摘 要:食品安全问题一直以来备受关注。在社会共治的背景下,社会各界包括政府职能部门、消费者、食品企业、社会组织和社会媒体都需要承担起自己的责任义务。社会共治是在各方协调下,构建企业自律、政府监管、社会协同、公众参与和法治保障的食品安全社会共治格局。政府监管部门不仅需要完善食品抽检数据,将数据进行可视化、科普化处理,还需要借助社会组织、社会媒体等第三方监督渠道去传播和承接食品安全科普的内容,最大限度地扩散食品安全正确信息。这样才能让消费者通过多种渠道的食品安全科普提升食品安全的辨别能力;提升从农田到餐桌全过程的监管效力,提高食品安全全链条质量卫生保障水平,为人们提供实实在在的食品安全屏障,从而提升人们的幸福感和安全感。

关键词:食品安全;社会共治;食品安全科普;社会监管

Research on the Necessity of Food Safety Popularization to Food Quality Supervision under Social Co-Governance

ZHU Yuehong

(School of Economy and Management, Huzhou College, Huzhou 313000, China)

Abstract: Food safety has always attracted much attention. All sectors of society including government functional departments, consumers, food enterprises and social organizations, social media, need to assume their responsibilities and obligations in the context of social co-governance. Social co-governance is to build a social co-governance pattern of food safety under the coordination of all parties, featuring enterprise self-discipline, government supervision, social coordination, public participation and legal guarantee. Government supervision departments not only need to improve food sampling data, visualization of data, popular science processing, but also need to use social organizations, social media and other third-party supervision channels to spread and undertake food safety popular science content, to maximize the spread of correct information on food safety. In this way, consumers can improve their ability to refute rumors and distinguish food safety through various channels of food safety popularization. Only in this way can we improve the supervision effectiveness of the whole process from farmland to dining table, improve the quality and health guarantee level of the whole chain of food safety, provide tangible food safety barrier for the people, and effectively improve people's sense of happiness and security.

Keywords: food safety; social co-governance; food safety science popularization; social supervision

在网络信息快速传播的时代,形形色色的食品安全事件及食品安全谣言充斥着大众的视线,辨别信息真伪和更好地保障消费者的健康利益,提高食品的质量监管成为了主要问题。近年来,各类食品安全事件的发生,让食品安全问题上升到国家政治安全及社会稳定的层面。为了维护消费者的食品安全权益,国家出台了《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品卫生法》,地方职能部门开展了“保护舌尖上的安全”整治行动,为人们守护绿色餐桌。为了使这些专项行动和法律法规真正发挥保障食品安全质量的作用,不仅需要政府职能部门的努力,还需要社会多方参与和监督,进行社会共治。

在2013年6月17日,时任国务院副总理汪洋在以“社会共治同心携手维护食品安全”的食品安全宣传活动中明确在食品安全中引入了“社会共治”的概念,即要“多管齐下、内外并举,综合施策、标本兼治,构建企业自律、政府监管、社会协同、公众参与和法治保障的食品安全社会共治格局”[1]。《中华人民共和国食品安全法》首次以法律的形式明确要求食品安全工作遵循“预防为主、风险管理、全程控制、社会共治,建立科学、严谨的监管制度”的基本原则,并将社会共治原则体现到具体的条款中。

食品安全的社会共治需要多方参与,也需要有多方普遍接受的方法,无论是政府职能监督部门、第三方检测机构、食品企业,还是普通居民只有普遍具备基本的食品安全知识,才能在各自角色定位里扮演并发挥好“社会共治”的协同治理作用,而食品安全科普是最快捷有效的方法。

1 政府职能部门做好食品安全科普信息公示对消费者参与食品质量协同监督的必要性

国家职能部门在食品安全领域就像是最权威的“大管家”,无论是立法、司法和执法,在法律及监管层面都致力于食品安全治理工作。多年来,食品安全监管的职能部门也在不断优化升级,从2010年成立国务院食品安全办,到2013年组建食品药品监管总局,再到2018年整合多个部门成立国家市场监督管理总局,机构不断增强,监管的思路和方法都在不断完善[2]。

在如今的信息化高速发展时代,政府信息公开及阳光政务早已深入人心,如何搭好食品安全信息桥梁,将监管部门的实施监管数据有效传达给消费者是食品安全领域为民办实事的重要量化指标。

食品安全是消费者的基本权益。现实中,消费者接触到的食品安全信息大多来自于网络及媒体,少部分消费者会定期查看政府职能部门的食品安全抽检公示信息。面对铺天盖地的平台和信息渠道,政府部门将有价值、真实有效的食品安全信息以“科普化”的方式呈现给老百姓显得尤为重要。

目前,国家市场监督管理总局及地市各分局都定期抽检并公示抽检信息,但官网上呈现的大部分都是很专业的名词,作为非食品安全相关专业的普通大众,很难看明白公示的内容,而且公示的数据缺乏定期总结和归类,导致信息零散,很难抓取和提炼有效数据。

为了更有效地说明问题,笔者特地从湖州市市场监督管理局搜索并整理分析了近3年的食品药品公开抽检数据。从官网摘取的数据显示,2019年湖州市食品总抽检批次为1 606批次,其中不合格批次为26批次,不合格批次率为1.62%;2020年湖州市食品总抽检批次为3 944批次,不合格批次为145批次,不合格批次率为3.68%;2021年湖州市食品总抽检批次为5 550批次,不合格批次为202批次,不合格批次率3.64%。表明湖州市市场监督管理局在定期发布食品药品的抽检数据的信息量上卓有成效。2019年1月—2021年12月公开的抽检数据统计,每年抽检总批次逐年递增,不合格批次率相对稳定。

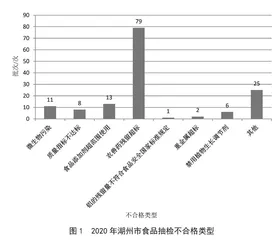

由于2019年湖州市市场监督管理局公示的信息不合格批次分类不完善,本文针对2020年和2021年(数据截止于2021年12月)不合格信息进行分类分析。具体如图1、图2所示。两张抽检不合格类型图分析显示,湖州市主要食品安全问题集中在农兽药残留超标及食品添加剂的超范围使用等方面。但数据中对于农兽药残留超标的含义、出现了残留超标的具体农副产品的农药兽药种类、食品添加剂使用容易过量的食品种类等缺乏统计和归类。甚至消费者对于食品添加剂和非法添加物的辨认存在误区。

政府信息的输出与社会公众的信息接收存在不对称和盲点,导致政府公开信息的有效性大打折扣。消费者不理解政府披露的食品安全信息,很难达到有效维权和协同监管。因此对信息加以处理,并以食品安全科普的形式向广大消费者进行传播很有必要。

此外,市场监督管理局在抽检数据公示的页面没有浏览量统计,因此无法统计该食品安全信息传播力度和辐射面。虽然湖州市在食品安全宣传政府层面还有一个湖州市食品安全网作为辅助宣传窗口,普及食品安全知识,但从更新速度和时效来看,自2019年开始也有所迟滞。湖州地处长三角地区“共同富裕”示范区,也是全国绿色产品认证体系建设的试点区,事实上已经在食品安全政府信息公示领域做得较为全面,但还有可以进步的空间,其他省市地区的信息公开情况也需要完善。

2 加强对食品企业及生产加工从业者食品安全科普的必要性

食品企业及食品加工者作为食品安全的第一责任人,是食品安全的第一道屏障。选择新鲜、安全、卫生的材料,在加工环节遵守国家相关法律法规,按照行业标准要求加工生产是保障食品安全的首要条件。国家市场监督管理局抽检的数据显示,有部分食品企业及加工者在此环节使用添加剂的现象屡见不鲜。主要是由于我国食品加工生产业大多还是集中在小作坊模式,大型规模生产的食品企业不多。而小作坊的生产者或食品加工者缺乏食品安全意识,甚至不了解食品生产标准,因此应该针对这一群体进行食品安全科普,特别是对食品加工标准及食品安全法的科普,这样才能从源头上保障食品安全。

以校园食品安全为例,大多数中小学周边都有很多小商店或路边摊,售卖的食品品种多,大多集中销售高热量、高盐、高糖和高油的零食,如薯条、烤串、炸鸡、蜜饯、果冻和碳酸饮料等[3]。一些麻辣食品本身还含有大量的辣椒粉等配料及防腐剂、食品添加剂。

某些路边摊的经营者没有卫生许可证,有些经营者使用的食材不新鲜或者调味料过期,诸如此类现象都会存在。虽然学校内部都设有“阳光厨房”,校园内的商店都进行了“消C行动”,但效果甚微。以浙江省为例,2020年浙江省市场监督管理局联合浙江省教育厅、浙江省公安厅、浙江省卫生健康委员会共同制定并出台了《浙江省校园食品安全守护行动实施方案(2020—2022年)》[4],在方案中特别提到了“广泛开展宣传,加强校园食品安全社会共治”,向师生传递有效的食品安全和营养健康知识,倡导健康饮食的理念,但方案中并没有辐射到校外食品安全的监管。因此,建议有关部门加强学校(周边)食品经营者的安全卫生意识,对“路边摊”档主进行食品安全风险提示,宣传食用农产品快检、有毒有害产品等食品安全知识,提高“路边摊”食品经营户的食品安全意识。

3 大力发展社会组织承接食品安全科普政府采购项目的必要性

在我国,食品安全的社会组织非常少,有些环保教育的社会组织在宣传环境保护之外,偶尔兼顾食品安全宣传的内容,但由于组织自身的专业能力还不够,或者缺乏专职做食品安全领域的社会工作者,导致宣传效果并不理想。所以在国内,食品安全组织一度处于真空状态。社会组织作为第三方,由于其独特的非盈利、非政府形式,在居民心中比政府职能部门更具亲和力、公信力。社会组织的活动兼具灵活性和创意性,因此也更受公众喜欢。食品安全的科普内容如果由社会组织进行传播,从一定程度上不仅能够减轻政府部门的业务压力,还可以增强食品安全的社会共治。