我国农产品冷链物流发展现状、问题与建议

作者: 田亚军 张正佳 迟亮 朱孟帅 吴建寨 沈辰

摘 要:目的:农产品冷链物流连接着生产与消费,是现代农业的重要特征。方法:整理了近年来我国农产品冷链物流发展情况,讨论了农产品冷链物流发展过程中存在的问题,结合我国农业基本特征分析了问题背后原因。结果:我国农产品冷链物流持续较快发展受到行业内生因素和外部环境影响,是消费需求拉动、产业技术带动和政府政策推动共同作用的结果。结论:目前,农产品冷链物流供需间存在较大缺口,技术水平相对较低。冷链物流采用成本较高,加之小农生产、产品普遍同质化,影响到相关技术采用。生产供给的季节性、地域性与冷链物流设施专用性的矛盾以及建设发展中不协调、标准不统一等问题,也影响了利用效率。针对相关问题,提出鼓励多方参与、加大研发投入、强化顶层设计、加快标准制修订等针对性建议。

关键词:农产品;冷链物流;供给季节性;设施专用性

农产品冷链物流是指为确保品质与安全,建设形成的包括产地预冷、冷藏运输、冷库储存、配送零售等为一体的特殊流通方式[1]。20世纪30年代,欧美发达国家首先开始探索发展农产品冷链物流,并形成了从田头到餐桌的一体化冷链物流体系。我国冷链物流发展可追溯至上世纪50年代的肉食品外贸出口,由于起步较晚、技术研发与应用相对滞后,长期以来应用范围较为有限、水平相对较低,也使得蔬菜、水果等鲜活农产品流通损耗一直居高不下[2]。2017年,中央一号文件明确提出,要加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设;2018年,中央一号文件进一步提出,要建设现代化农产品冷链仓储物流体系。各部门、各地采取措施,大力推动农产品冷链物流建设。自2020年开始,农业农村部围绕蔬果等生鲜农产品实施产地仓储保鲜冷链物流建设工程,在产地乡村推动建设冷藏保鲜设施,以降低流通损耗,提高农民议价能力。国家发展改革委也采取措施加强国家物流枢纽等重大物流基础设施建设。2021年,国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》,对冷链物流再次提出要求。

农产品流通一头连着生产,一头连着消费[3]。加快发展农产品冷链物流,减少农产品产后损失,提高流通效率,促进农业转型和农民增收,是发展现代农业、建设农业强国、实现乡村振兴的重要内容[4]。我国农业规模巨大,但主体分散、规模较小,有效推动农产品冷链物流发展,进一步扩大应用范围、提升应用水平,需要结合农业产业实际,全面把握冷链物流发展现状与存在问题,对背后原因进行深入剖析。基于此,研究在全面梳理我国农产品冷链物流相关文献,系统分析相关数据的基础上,总结了近年来我国农产品冷链物流的发展现状,讨论了农产品冷链物流发展过程中存在的问题,并结合农业基本特征对背后原因进行讨论分析,进而有针对性地提出政策建议。

1 农产品冷链物流的发展现状

近年来,我国农产品冷链物流加速发展,技术水平显著提升,结构布局逐渐优化,主体实力不断增强,取得了长足进步。这种快速发展与国内消费升级、农业高质量发展密切相关,受到行业内生因素和外部环境的共同驱动,是消费需求拉动、产业技术带动和政府政策推动多重作用的结果。

1.1 多种因素驱动,规模较快增长

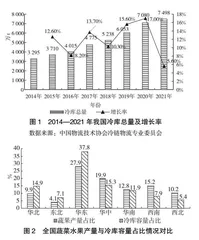

目前,我国蔬果产量已达10亿t,产量扩张直接拉动了冷链物流需求增长。根据《中国冷链物流发展报告》,蔬菜、水果、肉类、水产品冷链物流需求分别为约9 000万、7 600万、5 400万、4 300万t,且不断增长。而随着供给日益充裕,市场由“卖方”向“买方”转变,消费者对优质、特色、品牌以及加工农产品更加青睐,进一步激励供给方通过冷链物流提升产品品质、实现快捷消费。近年来,信息技术突飞猛进,生鲜电商快速崛起,积极布局冷链物流体系建设[5-6]。以京东为例,其在全国近40个城市布局生鲜仓,冷链仓库面积超61万平。此外,政策持续发力,也在很大程度上推动了农产品冷链物流建设。据统计,截至2021年,农业农村部产地仓储保鲜冷链物流建设工程已覆盖1 800个县(市、区)、7 000个乡镇、2.2万个村,支持建设设施5.2万个,新增冷藏库容1 200万t以上。在多种因素作用下,2014—2021年我国冷库规模由3 295万t增至7 498万t,年均增长7.3%;冷藏车保有量从7.6万辆增至34.1万辆,年均增长23%。

1.2 技术持续进步,智能化水平提升

农产品保鲜技术大体可以分为物理方式、化学方式和生物方式3种类型。低温是最传统的物理保鲜方式,随着制冷装置创新研发和冻结方式持续改进,农产品冷藏设施的制冷效率不断提高,冷冻速度大大缩短,冷藏温度明显拓宽;气调保鲜、辐照保鲜等其他物理保鲜技术也在实践中得到广泛应用[7-8]。生物化学、纳米科技快速发展,多种安全无公害的植物源防腐剂、生物拮抗菌被发现,纳米银、纳米氧化锌等也在包装材料中得到使用。移动式冷库、一体化模块冷库等新型设施不断涌现,设施装备的适用性、兼用性、经济性得到提高。特别是近年来,传感器技术、射频识别技术(RFID)、全球定位系统(GPS)、大数据、云计算等信息突飞猛进,冷链系统的检测、识别、跟踪、追溯等功能不断强化,一体化、系统化、智能化水平显著提高。

1.3 区域布局东密西疏,与产品分布基本匹配

受地理气候等因素影响,我国农业生产,特别是蔬果等鲜活农产品生产呈现出“东多西少”的特点[9]。对比各地区冷库设施建设情况,可以发现其与农产品生产分布基本吻合,表现出一定的正相关性。具体看,华东地区是我国蔬果主要产区,根据国家统计局数据,2020年华东地区蔬果产量合计2.89亿t,占全国产量的近3成,同时该地区也是冷链设施最密集的地区,2020年其冷库容量占全国冷库容量的35%以上;华中地区蔬果产量合计占全国产量的近20%,其冷库容量占到全国的约15%;华南地区蔬果产量占比与冷库容量占比均在12%左右;西南地区、西北地区也是蔬果的重要产区,产量占比分别约15%、10%,其冷库容量占比相对较低;华北地区、东北地区蔬果产量占比较低,冷库容量占比高于产量占比。

1.4 主体不断增加,经营能力增强

近年来,我国农产品冷链物流经营主体数量明显增长,经营规模不断壮大。根据国家统计局统计,2019年全国规模以上冷冻冷藏食品工业企业有近11 000家,完成营业收入2.0万亿元,同比增长9.5%。中粮、中外运等多家企业积极对标国际,引进并建立国际通用的冷链管理体系。顺丰、京东物流等上市龙头企业依托原有物流体系,凭借雄厚的资本实力,加力发展农产品冷链物流。据中物联冷链委统计,顺丰冷链运输业务自2018年连续3年蝉联行业第一,2020年冷链物流业务收入接近65亿元,同比增长27.5%。

2 农产品冷链物流存在的主要问题

尽管我国农产品冷链物流取得显著发展,但由于发展起步较晚,与产业需求相比,仍然存在较大缺口。我国农业小农生产的基本特点和冷链物流建设使用的较高投入,给冷链物流技术采用设置了门槛,面临较高使用成本。农产品生产季节性、地域性特征与冷链设施专用性之间的矛盾,冷链物流建设发展中标准不一、不协调等问题,也在一定程度上影响到冷链使用效率。

2.1 供需存在较大缺口

据统计,目前我国蔬果产地低温处理率约为10%,冷藏运输率约为35%,仍有相当部分未采用冷链物流,每年流通损失的蔬果超2亿t,流通损耗高达15%~25%,远高于发达国家5%的损耗水平。据国际冷藏仓库协会(IARW)统计,2018年美国人均冷库容积约0.49 m3,日本0.32 m3,而中国仅为0.13 m3,为美国的1/4、日本的1/3,冷链设施规模与发达国家存在巨大差距[10]。我国冷链专用运输车辆数量仅占货运汽车总量的1%,远低于欧美发达国家。根据中物链冷链委统计,我国农产品冷链物流需求已近2.7亿t,冷库吨位约7 000万t,存在一定缺口。

2.2 设施装备技术总体较低

目前,纳米技术、生物化学等前沿科技在农产品冷链物流中的研发应用虽有进展,但仍处在初级阶段,国内相关新技术、新材料、新工艺的推广范围与应用水平还较低[11-12]。在我国现有农产品冷链物流设施中,传统冷库占有相当比重,占比接近9成,而相对先进的气调库数量较少,库容仅占全部冷库容量的5%左右,先进冷链设施建设发展相对不足。更为重要的是,不少传统冷库由于建设年代较为久远,设施装备已经陈旧老化、功能相对单一、使用效果欠佳,难以满足当前实际应用要求。在运输流通中,蔬菜等产品大多采用泡沫箱填充冰袋、冰瓶等方式进行保鲜处理。

2.3 技术采用与维护成本较高

是否采用冷链技术,取决于采用后的潜在收益与成本情况。我国农业以小农生产为主,规模小、实力弱,单独采用冷链物流存在规模不经济[13]。农产品冷链物流成本包括设施建设、装备采购、运行投入、维护费用等。设施建设投入少则数十万,多则几百万、上千万,投入巨大。运行中,还有用电用工等多项费用。以小型冷库(按容积1 000 m3计算)为例,每天耗电量(按10小时计算)约240度,费用超过200元。传统冷库工作环境较差,需要人工劳作、操作和管理,人工成本较高,尽管采用自动化设备可以有效降低人工投入,但相关设备投入与维护也需要一定支出。一般而言,农产品采用冷链物流成本比一般流通成本要高出40%~60%,而小农户产品同质化较为普遍,产品附加价值较低,也影响到其冷链物流采用意愿。

2.4 利用效率仍然不高

在实际应用中,农产品冷链物流同时存在着流通“断链”和设施闲置两种效率损失的情况。前者主要由于农产品冷链物流各环节发展的不协调、不一致而引起。冷链上下游之间缺乏有效整合协调,各环节冷链建设标准不一、现代化程度不同、技术采用意愿和能力存在差异,未能紧密衔接、形成完整链条,从而出现“断链”,导致产品数量和品质损失。后者主要由农业生产地域性季节性属性与冷链设施专用性矛盾而引起。蔬果大多在一年中某些月份、某一地域集中上市,而冷库设施主要针对某一或某些产品设计建造,时常导致上市高峰结束后设施闲置[14]。

2.5 结构布局仍不均衡

从冷库类型看,国内冷链物流设施大多是贮存肉类的冷冻库,占比高达70%;用于贮存蔬果的冷藏库占比较低,约为25%,冷链物流更多偏重附加价值较高的畜牧养殖产品,蔬果产品冷链物流应用程度较低。从区域分布看,农产品冷链物流设施更多集中在沿海经济发达的华东、华南地区,两地区生产了全国4成的蔬果,却占有近一半的冷链设施[15];西南、西北地区虽然也是蔬果重要产地,蔬果产量占全国的四分之一,但冷链物流资源较为匮乏,建设发展滞后,冷库容量占比合计不足15%,明显偏低。在冷链设施建设中,长期存在着“重城市、轻农村”“重销地、轻产地”的问题,城市销地物流园集中、冷链设施密集,而农村产地流通网点不足、冷链设施稀缺。

3 政策建议

可以预见,面对巨大的产业需求,在政策推动下,我国农产品冷链物流仍将持续较快发展。而发展中,应当结合我国农业基本特征,着力于带动广大农户参与,从而促进农民增收。针对目前发展中存在的问题,提出如下建议。

一是鼓励多方参与,加强冷链物流设施建设。农产品冷链物流设施建设缺口较大且投入巨大,需要集合企业、政府多方力量共同推进。鼓励企业积极参与农产品冷链物流体系建设,持续加强政府对农村产地冷链物流设施建设支持,不断提升设施覆盖范围和应用水平,并探索建立与小农户的利益联结机制,促进农产品冷链物流持续健康发展。

二是加大研发投入,提高设施兼用性经济性。加大对移动冷库、模块化冷库等新设施、新装备、新工艺的科技研发,不断提高设施装备的适用性、兼用性和经济性。强化信息化技术在农产品冷链物流中的运用,结合大数据、物联网等新技术,打造冷链物流信息平台,提高设施装备环境监测调控与流通运输的智能化水平。通过新设施研发和信息化手段不断提高农产品冷链物流设施利用效率,降低使用成本。