1980—2021年中国食物生产供给结构变化及调整建议

作者: 蔡少伦 乌日娜 白晋睿 张璇斐 陈淏玉 侯明慧 徐海泉

摘要:目的:对我国食物生产供给结构变化趋势进行分析,进而为食物生产供给结构优化调整、粮食安全保障、建设健康中国提供决策依据。方法:通过对1980—2021年食物生产、进出口及供给宏观数据进行分析,进而反映我国的食物生产供给结构变化趋势,对目前食物生产供给结构所产生的问题加以探讨,从而提出未来我国食物生产供给结构的优化建议。结果:粮食的供给量在这一时期逐年上升; 水果和奶类的供给量增长趋势尤其显著;蔬菜、肉类、蛋类、水产品、食糖和植物油等的供给量同样有所提升。结论: 我国食物生产供给结构呈现多元化的同时,也面临着大豆、奶类、植物油等进口量快速上升,薯类、杂豆等部分植物性食物生产量持续下降,肉类国内产量已经低于实际消费量,奶类生产供给和消费需求以及推荐摄入量之间存在不同程度缺口等问题,为持续调整优化食物生产供给结构,需要综合实施一系列必要举措灵活应对。

关键词:食物生产;食物进出口;食物供给;粮食生产;人均粮食占有量

改革开放40年来,我国在保障国家粮食安全和居民膳食营养供给方面取得了巨大成就。粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上[1],食物供给丰富多样,居民营养状况得到了显著改善[2-3]。与此同时,伴随社会经济的发展和居民营养意识的增强,食物消费正逐渐向营养消费转变,这也对我国食物生产供给提出了更高更新的要求。伴随2022年我国人口总量出现下降,人口老龄化程度加深,城乡居民对粮食及其他食物的消费需求也将随之出现新的变化[4-6]。具体而言,我国城乡居民食物消费需求加速升级,呈现以谷类食物为代表的口粮消费逐渐下降,而薯类、杂豆、大豆、肉蛋奶及果蔬等食物消费增长的多元化变化趋势。然而,当前我国农业生产结构调整速度仍滞后于食物需求结构转变速度,不同种类食物的生产供给结构尚不合理,导致食物供需过剩与短缺并存的结构性失衡。为探讨食物生产供给如何更好地适应未来均衡营养消费需求,本文针对改革开放以来我国各类食物的生产供给变化特征进行分析,以期为未来我国食物生产供给结构调整及国家粮食安全保障政策的制定提供参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

1980—2019年各类食物净进口量及总人口统计数据来源于联合国粮食及农业组织(FAO)食物平衡表;各类食物的国内生产量数据来源于《中国统计年鉴》;2020年粮食净进口量数据来源于海关总署中国粮油产品进出口分类统计月报;2020年其他食物和2021年各类食物的净进口量来源于《中国农业展望报告》;不同食物膳食推荐量参考《中国居民膳食指南(2022)》 [7-11]。

1.2 食物分类

根据《中国居民膳食指南(2022)》中的食物膳食推荐分类和《中国统计年鉴》中的主要农产品产量分类[8-9],将食物分为粮食、蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类、水产品、坚果、食糖、植物油等,其中粮食包括谷物、薯类、杂豆、大豆。

1.3 统计指标

食物生产量以食物总生产量和人均食物生产量衡量各类食物生产状况,其中粮食由谷物、薯类、大豆和杂豆四类构成,薯类折粮比为5∶1(每5 kg鲜薯合1 kg粮食)[12]。各类食物的人均生产量计算如式(1):

人均食物生产量=食物总生产量/总人口数(1)

食物净进口量以食物净进口量衡量各类食物进出口贸易状况,各类食物的净进口量计算如式(2):

食物净进口量=食物进口量-食物出口量(2)

食物供给量以人均食物供给衡量各类食物供给状况,各类食物的总供给量、人均供给量计算如式(3)(4):

食物总供给量=食物总生产量+食物净进口量(3)

人均食物供给量=食物总供给量/总人口数(4)

2 结果与分析

2.1 我国食物生产量变化趋势

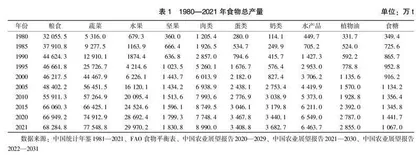

2.1.1 粮食 改革开放以来,我国食物产量稳步提升,粮食总产量稳定在6.5亿t以上,保障了口粮供给[13-15]。1980—2021年,粮食总产量增至68 284.8万t(表1),增长了1.1倍;人均产量增加至483.0 kg,其中谷物人均产量增加至440.6 kg,增长88.1%;薯类人均产量下降至73.8 kg,下降51.0%;大豆人均产量则增加至11.6 kg,增长43.2%。

2.1.2 蔬菜、水果 1980—2021年,我国蔬菜、水果总产量持续增加,2021年二者分别达到77 548.8万t和29 970.2万t(表1),比1980年分别增长了14.0倍和43.0倍,水果总产量增速在全部食物类别中最快,增长了40倍以上。人均产量方面,蔬菜增加至406.6 kg,增长6.5倍;水果增加至207.2 kg,增长了29倍。

2.1.3 肉蛋奶及水产品 1980—2021年,我国肉蛋奶等动物性食物总产量持续增加,2021年肉、蛋、奶及水产品分别达到8 990.0万t、3 408.8万t、3 682.7万t、6 463.7万t,比1980年分别增长了6.5、11.0、31.3、13.4倍,其中奶类增速最快,增长了30倍以上。以肉蛋奶及水产品为代表的动物性食物[16]人均产量均增长4倍以上,其中2000—2021年增长最为迅速(表1)。动物性食物增加至161.2 kg,增长了6.3倍,其中,肉类增加至62.9 kg,增长3.3倍;蛋类增加至24.1 kg,增长7.6倍;奶类增加至26.7 kg,增长8.2倍;水产品人均产量增加至47.4 kg,增长9.5倍,在动物性食物中增长最快(表2)。

2.1.4 植物油、食糖

1980—2021年,我国植物油和食糖总产量持续增加,2021年二者分别达到2 855.0万t、1 067.0万t(表1),比1980年分别增长了7.6倍和2.1倍。人均产量方面,植物油增加至20.2 kg,增长3.9倍;食糖增加至7.6 kg,增长了1.7倍。

2.2 我国食物进出口情况

改革开放以来,我国食物进出口量明显上升(表3),特别是2000年我国加入WTO以来,大豆、奶类、植物油等进口快速增加。1980—2021年,我国粮食净进口量增至16 265.0万t,增长了12.7倍,其中大豆净进口就达到9 644.0万t;水果则由净出口26.0万t转为净进口112.0万t;蔬菜净出口量增至1 062.0万t,增长了20.7倍;肉类由净出口24.4万t转为净进口730.8万t;蛋类净出口量增至10.0万t,增长了61.3%;奶类净进口量大幅增至2 195.0万t,增长了755.9倍;水产品由净出口2.8万t转为净进口195.0万t;植物油净进口量增至1 027.0万t,大幅增长了55.1倍。食糖净进口量增至621.0万t,增长了8.2倍。

2.3 我国食物供需结构变化趋势

1980—2021年间,我国粮食总供给量呈逐年上升趋势,由33 239.2万t增长至82 280.2万t,增长了1.5倍,人均供给量则由339.0 kg增加至598.5 kg。2021年,水果、蔬菜总供给量分别达30 082.2万t、76 486.8万t,比1980年分别增长了46、14.5倍,人均供给量则分别由6.6 kg和53.5 kg增加至213.0 kg和541.5 kg。肉、蛋、奶及水产品总供给量分别达到9 720.8万t、3 398.8万t、5 877.7万t、6 658.7万t,分别增长7.2、11.0、49.2、14.0倍,人均供给量则分别由12.0、2.7、1.2、4.4 kg增加至68.8、24.0、41.6、48.8 kg。植物油总供给量由350万t增长至3 882万t,增长了10倍,人均供给量则由3.6 kg增加至27.5 kg。食糖总供给量增长至1 688.6万t,增长了3.1倍,人均供给量则由3.5 kg增加至12.0 kg。由此可以看到,各类食物供给总量40年来均大幅上升,但由于这期间我国人口的快速增长,导致人均供给量增速明显低于总供给量,个别食物种类在个别年份甚至出现暂时下降,尽管如此,各食物人均供给量总体呈现明显上升的态势(表4)。在供给数量大幅上升的同时,食物种类也更加丰富。

与我国居民主要食物人均实际消费[2]相比,各类食物供需比均大于1,粮食和植物油明显供大于求,果蔬肉蛋奶则基本供求平衡,其中奶类从1980年的1.3∶1下降至2021年的1.1∶1,成为改革开放以来唯一不升反降的食物种类,显示奶类需求增速快于供给。从主要食物国内生产量与实际消费来看,粮食产需比从1.8∶1升至2.4∶1;植物油从1.4∶1升至2.0∶1;肉类则出现下降,国内产量已小于实际消费,从1.2∶1降至0.9∶1,特别是奶类国内产量与实际消费之间的缺口持续扩大,产需比从3.2∶1降至0.7∶1;水果和蛋类保持稳定,水果稳定在1.2∶1,蛋类始终处于产需平衡状态。

根据《中国居民膳食指南(2022)》我国主要食物年人均推荐摄入量[9],粮食(不含大豆)为91.3~146.1 kg,其中谷物和杂豆73.1~109.6 kg,薯类18.2~36.5 kg,大豆5.5~9.0 kg,蔬菜109.5~182.5 kg,水果73~127.8 kg,肉类15.6~27.4 kg,蛋类15.6~18.2 kg,奶类为109.5~182.5 kg,植物油9.1 kg。与之相比,粮食(不含大豆)的人均供给量(生产量)1980年以来始终高于膳食推荐量上限,供给量(生产量)与推荐量的比值从1980年的2.3∶1(2.2∶1)持续上升至2021年的3.3∶1(3.2∶1),其中谷物和杂豆更是从2.3∶1(2.2∶1)升至4.4∶1(4.0∶1),薯类则从4.1∶1(4.1∶1)降至2.0∶1(2.0∶1),大豆供给量(生产量)与推荐量之比从0.9∶1(0.9∶1)升至8.9∶1(1.3∶1);植物油供给量(生产量),2000年前尚低于推荐摄入量,但前者占后者的比重已从1980年的33.0%(45.1%)升至65.9%(70.3%),2000年开始超过膳食推荐量,与推荐量之比从1.2∶1(1.2∶1)升至2.8∶1(2.2∶1);蔬菜、水果人均供给量(生产量),1990年和2000年前尚低于膳食推荐量,之后逐步达到该标准;肉类人均供给量(生产量),1980年尚低于膳食推荐量下限,1985年则已达到该标准,于1995—2000年超过膳食推荐量上限,二者之比从1.7∶1(1.6∶1)上升至2.5∶1(2.3∶1);蛋类人均供给量(生产量)2000年前尚低于膳食推荐量下限,2000年达标,2005—2010年起虽略微高于上限,但二者之比仅从1.1∶1(1.0:1)小幅上升至1.3∶1(1.3∶1),明显低于肉类,尚基本处于合理区间;与以上食物种类不同,奶类人均供给量(生产量)与推荐摄入量之比则呈现出截然相反的特点,其人均供给量(生产量)始终远远未能满足推荐摄入量的标准,即使参考推荐摄入量的下限,1980年以来其达标率也仅分别从1.1%和2.6%提高到38.0%和24.4%,尽管升幅明显,但仍存在很大缺口,如参考上限,则更是仅从0.7%和1.6%提高到22.8%和14.6%,缺口更为巨大。

3 未来我国食物生产供给调整建议

基于上述食物生产供给现状分析表明,我国食物生产供给结构逐渐多元化的同时,也呈现出大豆、奶类、植物油等进口量快速上升,薯类、杂豆等部分食物生产量持续下降,肉类国内产量已低于实际消费量,奶类生产供给和消费需求以及推荐摄入量之间存在不同程度缺口等特点。应按照“转导向、建体系、调结构”的总体思路,进一步调整食物生产供给结构,推动农业生产转向营养导向型,加快构建多元化食物供给体系,调整优化食物生产供给结构,以便为保障粮食安全、推进乡村振兴和建设健康中国提供必要的支撑保障。