“药食同源”类食品产业发展现状及对策研究

作者: 李京虎 张逸璇 高飞

摘要:目的:“药食同源”类食品产业发展前景广阔,为推进产业持续健康发展提出相应的对策与建议。方法:基于整理现有文献、政策法规及公开数据等,探讨“药食同源”的起源及内涵,梳理中药材产业和“药食同源”类食品产业发展现状,指出“药食同源”类食品产业存在的问题。结果:目前,我国“药食同源”类食品产业政策方向明确,国内外关注度持续提高,发展势头强劲,成为增长主力,“药食同源”类中药材进出口强势;但存在研发投入不足、“药食同源”类食品品牌价值低、受国外“药食同源”类食品企业威胁、产业标准化程度低等问题。结论:建议以创新为动力,引领“药食同源”产业发展;树立品牌意识,打造品牌效应;发挥自身优势,开拓国外市场;加强融合发展,促进增值增效。

关键词:“药食同源”类食品产业;中药材;发展现状;对策健康是促进人类全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。人体生命活动必须依靠摄取食物来维持,中国人历来非常重视饮食,创造出灿烂辉煌的华夏饮食文化。从远古时代到当今社会,随着社会文明的不断进步发展,人们的生活方式发生极大变化,健康需求持续增加,对食物营养的关注度越来越高,食物的定位完成了从最初的吃得饱,到吃得好,再到吃得健康的一系列转变。通过历代人们的不懈努力,总结出食物和药物均具有寒、热、温、凉四气与酸、苦、甘、辛、咸五味的属性,这说明两者在一定层面上具有相通的基础,食养正气,药攻邪气[1]。而某些食物在日常食用中表现出更加明显的特性,既有食品的属性,又同时具备某些药物的功能,即“药食同源”类食品。现有的研究表明,大部分“药食同源”类食品具有抗氧化、抗衰老的作用[2],部分“药食同源”类食品具有调节肠道菌群[3]、降血糖[4]、抗肿瘤[5]等功能,符合人体对健康营养的需求。在国内外学者的不断实践中,“药食同源”类食品的安全性已经被证实[6]。基于对现有政策、理论与数据的梳理与分析,探讨“药食同源”类食品的起源及内涵,总结我国中药材产业及“药食同源”类食品产业的发展现状,指出存在问题,并提出相应的对策建议。

1“药食同源”起源及内涵

中国最早的本草著作《神农本草经》的出现,标志着食物与药物的分化已经有了明确的界定与范围[7]。战国时期我国第一本医学专著《黄帝内经》,明确提出了“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补精益气”的理念;唐朝《黄帝内经·太素》中所提到的“空腹食之为食物,患者食之为药物”,既反映食物与药物区分又体现“药食同源”的基础思想;《黄帝内经·素问》云:“不治已病治未病,不治已乱治未乱。”提出了“治未病”的思想,阐明了“治未病”的重要性,而食物在“治未病”则发挥着关键作用[8]。宋、金、元、明、清时期,“药食同源”的理论和应用均有不同程度的发展[9]。由此可见,“药食同源”的理念是通过日常生活中的摄入,利用食物长期缓慢调整作用,以达到抗氧化、抗应激、抗衰老、提高免疫力及预防疾病等的目的。随着健康观念深入人心,药补不如食补、预防优于治疗的理念更加被大多数人认可,政府也紧跟市场变化和人民需求,不断制定和完善“药食同源”产业的相关政策,极大的促进“药食同源”产业的发展。

1982年,《中华人民共和国食品卫生法(试行)》规定“食品不得加入药物。按照传统既是食品又是药品的以及作为调料或者食品强化剂加入的除外。”;1987年,原卫生部发布《禁止食品加药卫生管理办法》[(87)卫防字第57号]附表中公布了《既是食品又是药品的品种名单(第一批)》,最终名单在1988年全部公开,共计61种[10];1991年增加8种,1998年又增加了8种,共计77种物质。2002年,原卫生部发布《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》,公布了“既是食品又是药品的物品名单”,将品种增加到了87种,此后持续的一段时间内,这份名单被用于指导生产[11]。2014年,国家卫生计生委发布《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理办法》(征求意见稿),在原“药食同源”目录基础上,对15种物质纳入“药食同源”物质进行意见征求,并详细列出这些物质的中文名、拉丁学名、所属科名、使用部分及备注,使相关产品生产更具有规范性,后续的名单公布也按照这种格式进行表述[12];2018年,国家卫健委发布《关于征求将党参等9种物质作为按照传统既是食品又是中药材物质管理意见的函》,对9种物质纳入“药食同源”物质进行意见征求[13]。2019年,国家卫健委联合国家市场监管总局公布《关于当归等6种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告(2019年第8号)》,将当归等6种物质纳入“药食同源”目录管理,仅作为香辛料和调味品使用[14]。同时发布的《关于对党参等9种物质开展按照传统既是食品又是中药材的物质管理试点工作的通知》,开展对党参等9种物质的试点工作,该试点并不是全部开放,而是各地区根据自身需要提出申请[15]。2021年,国家卫健委制定并发布了《按照传统既是食品又是中药材的物质目录管理规定》,明确了食药物质的定义范围,食药物质指传统作为食品,且列入《中华人民共和国药典》的物质[16]。

2中药材产业和“药食同源”类食品产业发展现状由于“药食同源”物质的特殊属性,使其在监管和生产等方面都更侧重于中药方面,所以在探究“药食同源”类食品产业之前,理应先梳理中药材产业的发展状况,再以此为基础探讨“药食同源”类食品产业。

2.1中药材产业发展现状

2016年,国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,对中医药行业的发展作出重大部署,体现国家对健康领域及中医药行业的高度重视[17]。以2017年《中华人民共和国中医药法》正式实施为标志,我国中医药行业发展步入法制化与规范化发展阶段[18];同年印发的《中药材产业扶贫行动计划(2017—2020年)》,极大地推动中药材产业的发展[19]。2019年,中共中央、国务院印发的《关于促进中医药传承创新发展的意见》,成为我国中医药发展的纲领性文件。2020年,国家药品监督管理局、国家卫生健康委正式颁布2020年版《中华人民共和国药典》,对我国中药质量体系有了更高的要求[20]。2022年,国家药监局、农业农村部、国家林草局、国家中医药局联合发布《中药材生产质量管理规范》,以推动中药材规范生产,促进中药材规范化、产业化、规模化种植养殖[21]。2023年,国家药监局发布了《国家药监局关于印发进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》,大幅提升中药材产业的监管力度,中药材的传承与创新迎来大好机遇[22]。在政策的大力支持下,全国中药材供应量不断增加,中药材市场价格整体上扬,中药材进出口量齐增,中药材市场整体稳步向好,中药材产业进入新的阶段。

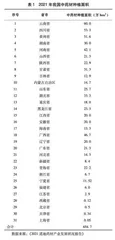

2.1.1中药材种植面积不断扩大1957年我国中药材种植面积仅有6.67余万 hm2;国家商务部发布的《中药材流通市场分析报告》显示,2017年全国中药材种植面积达到231.126万hm2(不含林地和野生药材)[23];根据中国医药物资协会发布的《2021道地药材产业发展状况报告》与国家商务部、国家农业农村部、各省政府及相关部门官网公布的数据汇总得出,到2021年底全国中药材种植面积约为654.7万hm2(表1)[24]。虽然各统计口径有所区别,不同的系统统计的中药材种植面积存在差异,但从整体上仍然可以看出,我国中药材种植量呈上升趋势,种植面积在不断扩大,这也意味着对中药材的需求持续增加,中药材市场蕴含着巨大的潜力,中药材种植产业快速发展。

2.1.2中药材市场价格整体呈上涨趋势根据图 1来看,中药材市场价格整体上以3年左右为一个波动周期,并且随着波动周期的变化,价格总体呈现上涨的趋势。2020年新冠肺炎疫情的爆发让多个国家重新认识中药的价值,对中药材的需求急剧上升;《中华人民共和国药典》正式实施对中药材质量提出了更高的要求,但由于国内中药材生产基础薄弱,在质量门槛提升后,中药材种植成本不断提高,加大了多种中药材原料缺口。多种因素影响下,2020以来我国中药材价格上涨趋势明显。数据显示,2021—2022年,约44%的中药材品种价格上涨,持平品种约占34%,下跌品种仅占约23%(图 2),当前价格仍保持上涨趋势。

2.1.3中药材进出口势头正盛,进口量大幅增长在新冠肺炎疫情的影响下,全球健康意识不断提升,中药材受到国内外市场的青睐。从进口量来看,2020—2021年,我国中药材年进口量均维持在6.7万~6.8万t左右,自2022年以来,中药材进口量大幅增长,与出口量基本持平,达到13万t左右,约为往年数量的两倍;而2020—2023年的出口量稳定在12万~13万t左右(图3)。从进出口金额来看,中国作为中药材出口大国,中药材进出口贸易以顺差为主,出口金额大于进口金额,近年来也保持着此趋势(图4)。总体来看,2022年,我国中药材进口量达到132 344 t,同比增长95.8%,进口金额达259 435万元,同比增长31.8%;出口量达到134 794 t,同比增长7.2%,出口金额达661 048万元,同比增长6.3%,中药材进出口量齐增,表明当前中药材需求量仍在不断增加。

2.2“药食同源”类食品产业发展现状

中医药事业的发展必须以中药材为物质基础,中药材产业的发展对我国中医药事业具有至关重要的作用。近年来,国家高度重视中药材产业发展,发布了一系列扶持政策。《“健康中国 2030”规划纲要》、首部《中医药法》等一系列纲领性文件的出台极大的激励着我国中医药行业的发展;2020年发布的《中药材生产质量管理规范》,让我国中药材标准体系建设再上台阶。国家一系列政策促进了中医药事业及中药材产业的快速发展,同时也为“药食同源”类食品产业的发展带来新机遇。在我国“大健康”战略背景下,“药食同源”产业是具有良好发展前景的朝阳产业。

2.2.1政策方向明确,支持力度大长期以来,国民健康在社会发展中处于优先发展的战略地位,“药食同源”和营养健康产业受到国家的高度重视。习近平总书记对我国健康事业非常关注,在2016年全国卫生与健康大会上讲道“没有全民健康,就没有全面小康”,强调了人民健康是国家富强的重要标志。2017年中央一号文件提出“加强新食品原料、“药食同源”类食品开发和应用”。《国民营养计划(2017—2030年)》提出“大力发展传统食养服务”,发挥我国传统中医药特色优势,实施中医药治未病健康工程,为“药食同源”产业的发展指明具体发展方向,提供了具体发展路径[25]。

2.2.2国内外关注度持续提高经过改革开放四十多年的飞速发展,我国居民生活水平不断提高,对健康饮食也提出了新的要求,人们开始更加关注食物的营养功能,关注食物中营养成分的获取,像枸杞、红枣等传统“药食同源”物质受到人们越来越多的关注[26]。不仅在国内,国际上对“药食同源”类食品也愈发关注,欧美国家的“健康食品”,日本的“功能食品”,皆与“药食同源”类食品相关联,且随着中医的广泛传播,传统药膳等食品也在国际上得到重视[27]。疫情常态化后,“药食同源”的概念逐渐深入人心,“药食同源”产品占领中医药产业的高地。

2.2.3发展势头强劲,成为增长主力经济社会的发展,国家政策的推动以及社会各界的大力宣传,使人们对健康的关注度空前高涨,“药食同源”的概念也随之受到追捧。数据咨询公司尼尔森发布的《“药食同源”白皮书》显示,后疫情时代,95%的被调查者更加关注健康,“药食同源”的概念被超过90%的受调查者所认知;在“药食同源”物质中,红枣的使用率占据第一名,枸杞、山药等食品在日常生活中常被食用,且越来越多的人认识到这些食品是“药食同源”物质,功能性在人们选择食物的因素中占比进一步提高。

2.2.4“药食同源”类中药材进出口强势中国医药保健品进出口商会公开的数据显示,2022年我国中药材进口金额排名前十的品类中,西洋参、人参、姜黄、甘草、丁香均为“药食同源”物质;出口金额排名前十的品类中,排行前六的肉桂、枸杞、人参、茯苓、当归、黄芪均为“药食同源”物质(表2)。可以看出,“药食同源”物质占据中药材进出口相当大的份额,特别是出口产品中食药物质更是占据绝大多数。在众多政策利好条件下,加上我国中药材固有的资源优势,中药材产业迎来了发展新机遇,而“药食同源”类食品作为其重要的组成部分,深受国内外市场的追捧,发展势头强劲[28]。

3“药食同源”类食品产业面临的问题及建议

我国“药食同源”类食品尽管起源较早、种类较多,具备良好发展基础,但目前产业规模总体偏小、效益偏低、技术含量低、基础研究薄弱,特别是产品种类单一、技术装备水平落后、消费者缺乏认知、品牌建设滞后等问题仍十分突出。