螺杆挤压小米粉及挥发性成分变化分析

作者: 张一鸣 景绘丽 高玲 李根 和法涛 葛邦国

摘 要:目的与方法:以小米粉为原料,通过响应面优化试验对双螺杆挤压小米粉的熟化工艺进行优化,并通过顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用仪对熟化小米粉进行挥发性成分分析。结果与结论:小米粉熟化最优工艺为熟化温度135 ℃、含水率35 %、螺杆转速120 r/min,产品挥发性成分检出33种,其中醇类10种、醛类9种、酯类6种、烷类3种、酮类2种、其他3种,熟化后的小米粉风味提升显著。

关键词:小米粉;双螺杆挤压熟化;气相色谱-质谱联用;挥发性成分

小米是中国主要粮食作物之一,营养成分全面均衡,维生素、膳食纤维及不饱和脂肪酸含量较高 [1-3]。已有研究表明,小米具有促消化、降血脂和提高免疫力等功效[4-6]。山东小米产量常年居于我国小米产区前列,其中山东济南章丘龙山小米被评为全国农产品地理标志[7]。小米具有多种功效但煮制较耗时,即食类小米粥是目前小米产品开发的热门方向之一[8-9]。熟化是即食食品加工过程中的重要步骤,传统即食类米粥熟化工艺有炒制、蒸煮、微波等方式,但存在熟化效率低、耗能较高等缺点[10-12]。螺杆挤压技术是物料在高剪切力和高温的共同作用下使谷物淀粉熟化的技术。近年来,螺杆挤压技术常用于休闲食品和膨化食品的加工,具有熟化效率高、产品品质好等特点[13-15]。挥发性成分是即食食品的主要感官指标之一,通过挥发性成分变化分析,可对产品风味进行评价,有利于推动农产品深加工与市场导向接轨[16-19]。目前,螺杆挤压技术在小米熟化方面的应用研究较少。通过研究小米粉的双螺杆挤压熟化技术,以熟化度和感官评分为指标,建立响应面优化模型,确定最优工艺,并通过顶空固相微萃取结合气相色谱-质谱联用仪对熟化小米粉进行挥发性成分分析,为即食小米粥的产业化加工提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 主要材料与试剂

章丘龙山小米,市售,经粉碎机粉碎后,过60目筛,于-4℃贮存备用;2-辛醇,色谱级,购自国药集团化学试剂有限公司。

1.2 主要仪器与设备

DS-56 III型双螺杆挤压膨化机,济南赛信机械有限公司;DHG9140A型电热恒温鼓风干燥箱,上海恒科仪器有限公司;TRACE 1300-ISQ气相色谱一质谱(GC-MS)联用仪,美国Thermos公司;顶空固相微萃取手动套装,青岛贞正分析仪器有限公司。

1.3 方法

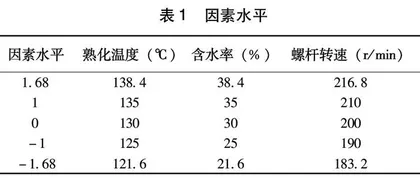

1.3.1 响应面优化试验 根据前期单因素试验结果,选择熟化温度、含水率、螺杆转速作为响应面优化试验因素,设置因素水平表,以熟化度和感官评分为指标,通过中心组合设计进行响应面优化设计,确定小米粉最优熟化工艺(表1)。

1.3.2 挥发性成分测定 称取一定量样品加入蒸馏水、20%氯化钠溶液和1%氟化钠溶液于破碎机中混匀,称取匀浆置于样品瓶中,加入10 μL浓度为32.88 μg/mL的2-辛醇内标,加盖密封。放入三位一体自动进样器上,待测。自动进样器条件:选择SPME进样模式,样品孵化时间5 min、振摇速度为450 r/min,孵化温度为40 ℃;纤维萃取头的萃取深度为18 mm、萃取时间40 min、萃取温度40 ℃,萃取的同时进行振摇;进样深度为35 mm、脱附时间300 s后,进行GC-MS分析。GC条件:TG-WAX MS色谱柱(30*0.25 mm*0.25 μm);进样口温度250 ℃;载气为高纯氦气(99.999%);流速1.660 mL/min,不分流。MS条件:电子轰击离子源(EI),EI电子能量70 eV;离子源温度250 ℃,GC/MS传输线温度250 ℃;扫描方式:全扫描,质量扫描范围m/z 50~500。

1.3.3 指标测定

(1)熟化度:参考王宝石等[16]方法,将样品过60目筛后取0.2 g置于98 mL蒸馏水中,加2 mL 10 mol/L的KOH溶液,磁力搅拌混匀后于4 500 r/min离心10 min。取0.2 mL 上清液,加0.2 mL 0.2 mol/L HCl溶液、15 mL 蒸馏水、碘溶液,在600 nm紫外分光光度计下测定吸光度,得到吸光度 A1。另取0.2 g样品置于95 mL蒸馏水中,加入5 mL 10 mol/L KOH 溶液,磁力搅拌混匀后在 4 500 r/min 条件下离心10 min。取上清液 0.2 mL,加入 0.5 mol/L HCl溶液0.2 mL中和,再加入15mL蒸馏水,最后加入碘液0.2 mL,在600 nm条件下比色测定吸光度,此时得到吸光度A2,根据式(1)计算熟化度:

熟化度(%)=A1/A2*100%(1)

(2)感官评分:参考刘建垒等研究,由20位评价人员对熟化后小米粉进行感官评价[20],感官评分表见表2。

1.3.4 数据分析 优化试验通过Design-Expert 8.0.6 软件对进行响应面优化分析,挥发性成分数据通过GC/MS工作站软件Xcalibur自带的NIST标准库自动检索各组分质谱数据,结合质谱裂解规律确定其化学成分,仅对能予以定性的物质(SI和RSI值大于800)进行探讨,定量方法采取峰面积归一法计算各成分的相对含量。

2 结果与分析

2.1 响应面优化试验结果

使用Design Expert 8.0.6中CCD模块进行响应面优化,得到熟化度二次多项方程如式(2):

Y1=86.263 58+2.685 618X1+0.691 285X2-1.852 54X3+0.225X1X2-0.5X1X3+1.84E-14X2X3+0.476 951X12+0.158 753X22-0.106 41X32(2)

该二次项模型调整系数R2=0.876 4,说明该模型能解释87.64%熟化度响应值的变化,同时模型信噪比=14.10>4,说明该模型拟合程度较好,优化结果较为可信。进行模型方差分析结果如表3。

由表3可知,该预测模型项P值<0.000 1,呈极显著水平,模型失拟项P值=0.066 1>0.05,呈不显著水平,同时模型一次项X1、X3呈极显著水平、X2呈显著水平,说明该预测模型拟合程度良好,且三因素对感官评分影响均显著。使用Design Expert 8.0.6中CCD模块进行响应面优化,得到感官评分二次多项方程如式(3):

Y2=88.211 48-0.737 22X1-0.015 97X2-0.171 74X3+0.775X1X2+1.125X1X3-0.475X2X3-0.911 97X12-0.717 52X22-1.177 14X23(3)

该二次项模型调整系数R2=0.853 5,说明该模型能解释85.35%感官评分响应值的变化,同时模型信噪比=11.66>4,说明该模型拟合程度较好,优化结果较为可信。由表4可知,该预测模型项P值=0.000 2<0.01,呈极显著水平,模型失拟项P值=0.415 2>0.05,呈不显著水平,同时模型一次项X1呈极显著水平,二次项X1 X2呈显著水平、X2 X3呈极显著水平,三次项X21 、X22、 X23均呈极显著水平,说明该预测模型拟合程度良好,且三因素对感官评分影响均显著。

根据Design Expert软件优化提供的因素水平最优方案为:熟化温度0.88、含水率0.98、螺杆转速-0.32,即熟化温度134.4 ℃、含水率34.9%、螺杆转速196.8 r/min,熟化度和感官评分理论最优分别为为90.74%、86.59。根据实际情况及操作可行性,将最优方案调整为熟化温度135 ℃、含水率35%、螺杆转速200 r/min,进行验证试验得到熟化度91.40%,感官评分为88.2,与理论评分误差分别为0.7%、1.8%,说明该方案较为可行(表5)。

2.2 挥发性成分分析

采用HS/SMPE-GC/MS对熟化前后的小米粉挥发性成分进行检测,得到的总离子流如图1、图2所示。根据NIST质谱数据库检测结果,其名称及含量见表6。从表6可知,熟化后的小米粉检出挥发性成分33种,其中醇类10种、醛类9种、酯类6种、烷类3种、酮类2种、其他3种,经熟化后的小米风味物质种类相比熟化前更突出。其中己醛、2-庚醛、壬醛等具有青草香、油香、酯香的饱和醛成分提升明显,2-壬烯醛、2-癸烯醛、2,4-十二碳二烯醛等不饱和醛虽然含量不如饱和醛高,但其气味阈值远远低于饱和醛,因此这些成分对于小米粉风味构成同样具有重要作用,具有明显的坚果及脂肪香气[16-18]。醇类成分数量最多,但含量普遍较低,同时戊醇、壬醇等饱和醇类的气味阈值较高,故饱和醇类成分对于小米风味构成贡献较小。1-辛烯-3-醇、2-庚烯-1-醇等不饱和醇类气味阈值较低,且具有菇类特征香气,对小米风味构成有一定贡献。烷类成分阈值较高,对风味构成贡献较低。2种酮类成分具有果蔬香和花香,虽然气味阈值较高,但已有研究报道显示,酮类是谷物风味构成的重要部分。已有研究鉴定2-戊基-呋喃为大米风味的重要组成部分,推测其也对小米风味有一定影响[18-19]。

3 结论

本研究以小米粉为主要原料,通过响应面优化试验对小米粉螺杆挤压熟化工艺进行优化,并采用HS/SMPE-GC/MS对产品进行挥发性成分分析,得到以下结论:小米粉最优螺杆挤压熟化工艺为熟化温度135 ℃、含水率35 %、螺杆转速200 r/min,挥发性成分检出33种,其中醇类10种、醛类9种、酯类6种、烷类3种、酮类2种、其他3种,小米中具有青草香、油香、酯香的风味成分含量明显提升,熟化后的小米粉香气浓郁。该研究为小米熟化工艺及风味研究提供了试验依据,为小米即食粥类产品开发提供了理论依据,为我国小米产区加工产业链的延伸提供开发思路。

参考文献

[1]张桂英,杜文娟,王玲,等.小米品种特性与米发糕品质特性的相关性研究[J].食品科技,2020,45(10):168-173.

[2]Shen R,Yang S,Zhao G,et al.Identification of carotenoids in foxtail millet (Setaria italica)and the effects of cooking methods on carotenoid content[J].Journal of Cereal Science,2015,61(1):86-93.

[3]周文超,李强双,曹龙奎.我国不同地区特色品种小米淀粉性质[J]. 食品科学,2014,35(5):59-63.

[4]李颖,王鹏,李国强,等.不同品种小米粉体外消化性的测定与分析[J]. 粮食与油脂,2017,30(3):41-44.

[5]刘宇杰,陈银焕,杨修仕,等.小米营养及功能成分研究进展[J]. 粮食与油脂,2020,33(5):1-3.

[6]李暮男,兰凤英.小米的营养成分及保健功能研究进展[J]. 河北北方学院学报(自然科学版),2017,33(7):56-60.

[7]李锁强,王明华,黄秉信,等.中国农村统计年鉴-2020[M]. 第一版.北京:中国统计出版社,2020:129、151.

[8]Yang X,Wang Z,Perry L,et al.Early millet use in Northern China[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2012,109(10):3726-3730.

[9]刘小翠.小米速食营养米粉的开发[J]. 食品科技,2017,42(10):175-178.