辣椒摄入与人群健康风险的关联研究

作者: 欧阳琼 孙洋洋 马高祥 葛雨秋

摘 要:目的:探讨食用辣椒与人群健康风险之间的关联,为国民健康膳食提供参考。方法:应用美国国家癌症所的前列腺、肺、结直肠及卵巢癌筛查数据库(PLCO)的人群数据,整合基线调查问卷与膳食调查问卷所得数据作为基线信息。按照辣椒食用量四分位数将研究人群分为四组:Q1组(0~2.51 g/d)、Q2组(2.51~7.16 g/d)、Q3组(7.16~8.6 g/d)、Q4组(≥8.6 g/d)。绘制生存曲线、运用Cox比例风险回归模型评估食用辣椒与人群原因别死亡率的关联程度。结果:共纳入112 526例研究对象,以Q1组为参照,Q2组、Q3组、Q4组的全因死亡的风险比(HR)及其95%可信区间(95%CI)分别为1.07(1.02,1.13)、1.07(1.01,1.14)、1.08(1.02,1.14);癌症死亡的HR(95%CI)分别为1.20(1.10,1.32)、1.21(1.09,1.35)、1.13(1.03,1.25);缺血性心脏病死亡Q4组的HR(95%CI)为1.37(1.17,1.60)。结论:随着辣椒摄入增加,人群全因、癌症、缺血性心脏病的死亡风险升高,表明辣椒与人群健康存在统计学关联。

关键词:辣椒摄入;疾病死亡率;PLCO队列研究;流行病学;健康膳食

辣椒是茄科辣椒属植物[1],原产于南美洲,作为一种常见的蔬菜和辛香料,自传入我国以来倍受欢迎。目前,我国已成为世界上最大的辣椒消费国与生产国[2]。辣椒主要含萜类、生物碱类、甾类、黄酮类、酚类、不饱和脂肪酸等化学成分[3]。现代药理学研究表明,适当食用辣椒有助消化、镇痛、抗癌、抗菌、杀虫、抗辐射、抗诱变、降血糖等[4-6]。然而值得注意的是,辣椒素具有抗癌和致癌双重作用,并且大剂量服用会导致炎症反应,并对胃肠道造成损伤[7-11]。

辣椒单体成分研究无法从整体上表征食用辣椒与人体健康的效应。流行病学作为一门从宏观和群体角度认识疾病和健康状态,研究疾病的发生及动态分布的学科,可从整体上为探究食用辣椒与人群健康状态的关联提供新的思路。目前,关于食用辣椒与人群健康状态的关联研究较少,且结论不一。近年来的研究得出,食用辣椒与某些癌症发生有显著关联[12-13],但也有研究得出,食用辣椒与较低的全因死亡率和心血管疾病死亡风险相关[14-17]。因此,本研究采用美国国家癌症所的前列腺、肺、结直肠及卵巢癌筛查数据库(PLCO),运用Cox比例风险回归模型进行生存分析,评估食用辣椒与人群原因别死亡率的关联程度,分析食用辣椒对人体健康状态的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究针对美国的PLCO队列数据进行分析。2018年11月,经批准获得该数据集的使用权限,且所有参与者均已签订知情同意书。PLCO癌症筛查试验是一项针对前列腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌的筛查试验的随机对照试验[18]。在1993年11月—2001年7月之间,大约有15.5万名55~74岁的参与者加入PLCO研究。参与者分别以相同的比例随机分配到对照组或干预组。该研究的目的是评估这些筛查手段是否可以降低前列腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌的发病和死亡率。

1.2 研究方法

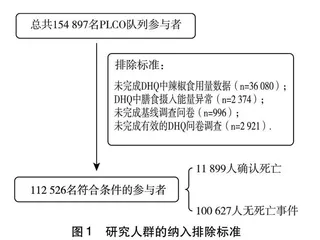

1.2.1 纳入排除标准 PLCO队列研究中研究对象的排除标准为:(1)有前列腺癌、肺癌、结直肠癌或卵巢癌的病史;(2)事先手术切除整个前列腺、整个结肠或1个肺;(3)入组前3年内已接受结肠镜检查、乙状结肠镜检查或钡剂灌肠的参与者。中途退出研究的情况有:(1)参与者拒绝参加进一步研究,并将其告知PLCO筛选中心;(2)PLCO筛选中心由于无法长时间定位相关参与者,停止了进一步的随访工作;(3)由于医疗问题或认知障碍而停止了继续参与研究[19]。本研究人群的排除标准包括以下4个方面:(1)未完成饮食史调查表(Diet History Questionnaire,DHQ)中辣椒食用量评估者(n=36 080);(2)DHQ中膳食摄入能量异常者(分性别,摄入能量1%或≥99%,n=2 374);(3)未完成基线调查问卷者(n=996);(4)未完成有效的DHQ调查问卷者(n=2 921)(图1)。

1.2.2 死亡信息确认 在PLCO队列中,了解参与者死亡信息的主要来源包括:(1)年度研究更新(ASU)问卷:每年将问卷邮寄至活跃参与者,如果参与者死亡,参与者的亲戚或邮政将上报给筛选中心;(2)向参与者亲戚和朋友确认:可以通过发邮件或生日贺卡的方式从亲友处得知参与者是否死亡;(3)国家死亡指数(NDI)搜索:每年对反复联络却未回复的参与者进行NDI搜索确认其是否死亡。

1.2.3 结局变量评估 本试验结局变量为参与者的死亡事件,按照死亡原因分为:全病因、癌症、缺血性心脏病(IHD)、脑血管疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、传染病、内分泌、营养和代谢疾病、免疫紊乱、神经系统疾病以及其他原因。一旦得知参与者死亡,筛选中心将从国家生命统计局获取死亡证明,死亡原因将在死亡证明上详细注明(已按照ICD-9进行编码),并由死亡审查委员会进一步确认。

1.2.4 基线变量的评估 (1)调查方法:采用调查问卷的方式,调查内容包括:①社会人口学特征:姓名、年龄、性别、国籍、种族、身高、体重、婚姻状况、教育水平、工作情况等;②吸烟情况:是否吸烟、开始吸烟年龄、吸烟年限、吸烟频率、每日吸烟量、吸烟种类;③个人健康状况和疾病史:身体质量指数(body mass index,BMI)、高血压、心脏病、糖尿病、中风、癌症患病史等;④家庭成员信息:亲生父母、兄弟姐妹、子女患癌史等;⑤膳食情况:红肉、蔬菜、水果、饮酒的频率及摄入量等[20]。

(2)不同变量的定义情况:①年龄:根据参与者所填写的出生年月日和调查当日的具体年月日进行计算并记录,数据精确到1.00岁;②BMI(kg/m2):主要分为4类,包括0~18.5、18.5~25、25~30、30~;③婚姻状况:根据参与者是否有配偶以及是否有结婚证书,主要分为5类,包括已婚或类似婚姻的同居、丧偶、离异、分居以及从未结婚,其中从未结婚情况并不包括同居;④教育水平:根据当前参与者所取得的最高学历及受教育的年限,主要分为4类,包括≤11年、高中毕业、高中后培训(除大学之外的,例如职业或技术培训)、大学及以上(包括大学在读、大学毕业、研究生);⑤个人和家族疾病史:个人疾病史有糖尿病史和高血压病史两个方面,主要分为有、无两类情况;家族患癌史主要分为有、无两类情况;⑥吸烟情况:主要分为3类,包括从不吸烟、经常吸烟和曾经吸烟;⑦饮酒情况:根据参与者是否有饮酒的习惯分为3类,包括从不饮酒、经常饮酒和曾经饮酒[21]。

1.2.5 饮食变量的评估 通过DHQ调查问卷收集饮食数据,对参与者入选前1年内对100多种食物及膳食补充剂的摄入量和食用频率进行调研,主要包括红肉、蔬菜、水果等方面。其中,辣椒食用频率的评估是通过问题“你多久吃1次辣椒?”可供选择的答案有“每年1~6次”“每年7~11次”“每月1次”“每月2~3次”“每周1次”“每周2次”“每周3~4次”“每周5~6次”“每天1次”“每天2次及以上”。每次的食用量的评估是通过问题“每次吃辣椒的时候,你会添加多少”可供选择的答案有“少于1/2杯”“1/2~7/3杯”“7/3杯以上”。由DietCalc根据食用频率和食用量的详细分析估算出辣椒每日摄入量(g/d)。DietCalc使用基于美国国家膳食数据的营养数据库(美国农业部1994—1996年个人食品摄入量持续调查,CSFⅡ),根据性别、食物包装大小的差异确定克数。本研究将人群按照辣椒食用量(g/d)的四分位数分成4个区间,0~2.51 g/d为Q1、2.51~7.16 g/d为Q2、7.16~8.6 g/d为Q3、≥8.6 g/d为Q4。

1.3 统计学方法

随访开始于研究对象入组队列,最早结束于以下事件(以先发生者为准):死亡、随访损失、研究结束(2009年12月31日)。本研究采用R3.6.1软件进行统计分析,首先进行基线变量的描述性分析,连续变量以中位数(四分位间距)表示,采用方差分析比较组间差异;分类数据以n(%)表示,采用卡方检验比较分类数据的组间差异。按照原因别绘制生存曲线,以随访时间为横轴,生存率为纵轴,描述不同辣椒食用量的人群(Q1、Q2、Q3、Q4组)的生存趋势,并采用Log-rank检验比较组间的生存情况。此外,采用调整年龄的Cox比例风险回归模型评估辣椒食用量的四分位数与人群原因别死亡率的关联,计算风险比(hazard ratio,HR)及其95%置信区间(95%CI)。所有统计学检验均采用双侧检验,P<0.05则差异显著具有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 研究对象的基线特征

本研究共纳入112 526例研究对象,辣椒食用量在Q1、Q2、Q3、Q4区间的比例分别占12.1%、37.4%、22.3%、28.3%。其中,女性在各区间内的占比分别为57.3%、55.8%、66.7%、32.1%。在BMI水平方面,除Q1组之外,其余3组均以在25~30 kg/m2的区间为主,Q1组在18.5~25 kg/m2区间内的人数最多,占38.6%。在婚姻状况方面,各组均以已婚或同居为主。在教育水平方面,各组均以大学为主。各组均有多数人曾患糖尿病、高血压,并有家族患癌史。就各组吸烟情况来看,从不吸烟的人数占比最高,分别为50.4%、46.0%、51.2%、42.4%,且经常吸烟的人数占比最低,分别仅占8.5%、9.3%、8.3%、10.0%。而在饮酒情况方面,经常饮酒的人数占多数,分别占比63.2%、72.7%、73.2%、76.6%。膳食情况方面,随着辣椒食用量的增加,红肉与蔬菜的食用量总体也呈现出上升趋势(表1)。

2.2 Kaplan-Meier生存曲线分析结果

图2上方显示不同辣椒食用量的人群随着时间推移的生存趋势,下方标注出具体的原因别死亡事件量。Log-rank检验结果表明,与Q1组相比,Q2、Q3、Q4组的人群全因死亡、癌症死亡、IHD死亡的生存率显著降低,组间差异有统计学意义(P<0.05),而其余原因死亡的生存曲线分析无统计学意义(P值均大于0.05)(图2)。

2.3 Cox比例风险回归模型分析结果

以Q1组为参照,Q2组、Q3组、Q4组全因死亡的HR(95%CI)分别为1.07(1.02,1.13)、1.07(1.01,1.14)、1.08(1.02,1.14);癌症死亡的HR(95%CI)分别为1.20(1.10,1.32)、1.21(1.09,1.35)、1.13(1.03,1.25),各组间差异有统计学意义;IHD死亡Q4组的HR(95%CI)为1.37(1.17,1.60),且趋势性检验P值小于0.001。随着辣椒食用量的增加,消化系统疾病、神经系统疾病、脑血管疾病的人群死亡风险有下降趋势,但差异无统计学意义(表2)。

3 讨论

目前,国内外有关食用辣椒与人群健康状态的关联性研究较少,且结论并不一致。有研究称,辣椒食用与某些癌症的发生存在显著关联。如智利一项病例-对照研究显示,胆囊癌患者发病率与食用红辣椒呈显著正关联[OR=2.9,95%CI(1.6,5.2)][10]。墨西哥一项病例-对照研究发现,与非食用辣椒的人相比,食用辣椒的人患胃癌的风险更高[调整年龄和性别后的OR=5.49,95%CI(2.72,11.06)][11]。然而,有研究显示,食用辣椒可以显著降低全因死亡率及心脑血管疾病的死亡率。例如,中国慢性病前瞻性队列研究(CKB),共纳入约50万名男性和女性开展的研究表明,经常食用辛辣食物可降低14%的总死亡率和22%的局部缺血性心脏病死亡率[12]。此外,来自美国的一项基于国家健康和营养检查调查(NHNES)的队列研究同样发现,食用红辣椒可降低13%的总死亡率[13]。意大利一项针对地中海成年人群的基于Moli-sani研究队列分析得出结论,经常食用辣椒与较低的全因死亡率与心血管疾病死亡风险相关,与非/罕见食用辣椒者相比,经常(>4次/周)食用者的人群全因性和心血管疾病死亡率的风险比(HRs)分别为0.77[95%CI(0.66~0.90)]和0.66[95%CI(0.50~0.86)],经常食用辣椒也与缺血性心脏病[HR=0.56,95%CI(0.35~0.87)]和脑血管[HR=0.39,95%CI (0.20~0.75)]死亡风险呈负相关[14]。Manpreet Kaur等[15]进行的一项覆盖来自美国、意大利、中国和伊朗4个国家超57万名受试者的研究结果显示,定期食用辣椒的患者全因死亡的相对风险降低了25%[RR=0.75,95%CI(0.64~0.88),P<0.001],心血管疾病和癌症死亡的相对危险度降低了26%和23%[RR=0.74,95%CI(0.62~0.88),P<0.001;RR=0.77,95% CI(0.71~0.84),P<0.001]。