日本奶业发展经验分析及对中国的启示

作者: 王兴文 张超 董晓霞 彭华

摘要:目的:日本跟中国北方重点奶牛养殖省份处在相同的维度,都处于黄金奶源带,发展基础和条件相似,但成母牛单产水平一直高于中国,人均乳制品消费是中国的2倍多,研究日本奶业发展趋势和特点对于中国奶业发展有借鉴意义。方法:梳理分析日本奶牛养殖、乳制品加工和消费、奶业贸易等相关数据,研究奶业政策演变和利益联结机制构建情况等。结果:相比中国,日本奶业在奶牛养殖、政策法规和乳品消费宣传等方面有优势。结论:提出以渐进方式推进养殖规模化、加强乳制品消费宣传等建议。

关键词:奶业政策;发展趋势;消费促进;启示

20世纪60年代后,随着日本经济的快速增长,以及人民生活水平的不断提高,日本国内对乳制品的需求逐渐扩大,在市场需求和奶业相关政策的共同激励下,奶牛单产水平和乳品质量不断提升,经过半个多世纪的发展,如今日本已进入奶业发达国家行列。相比于欧美等奶业发达国家,日本奶业发展历史与我国较为相似,一方面,奶业发展时间较短,都起始于20世纪50、60年代;另一方面,双方农业土地资源有限,都是在小规模分散的土地上开展家庭经营,而且加工企业竞争激烈、生产分布不均衡[1]。通过分析日本奶业发展特征,研究其奶业发展趋势,借鉴其成功经验对提升中国奶业竞争力、促进奶业振兴具有重要意义。

1奶业基本情况

1.1养殖情况

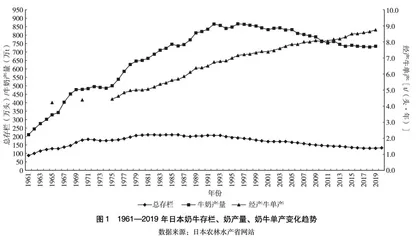

牛奶产量受奶牛单产和存栏影响呈先上升后下降趋势。日本奶牛养殖业最早可追溯到明治时期(1863年)[2],而真正起步始于20世纪60年代,1961—2019年,奶产量从211.0万t增长至731.4万t,奶牛存栏量从88.5万头增长至133.2万头。根据奶牛存栏的增长速度将日本奶业发展分为3个阶段。第一阶段(1961—1971年),奶牛数量激增阶段,该阶段奶牛头数由88.5万头激增至185.6万头,提升了110%,奶产量由211.0万t提升到481.9万t,增加了128%,经产牛单产在4 t/(头·年)上下波动。该阶段奶产量的提升主要由于奶牛数量的增长。第二阶段(1972—1992年),养殖由粗放型增长,向效益型增长转变。该阶段奶牛存栏数稳中有升,由181.9万头增至208.2万头,提升了14%。奶产量由493.8万t增长到861.7万t,增长了75%,该阶段奶产量的提升主要由于整体奶牛单产的提升,经产牛单产由4.4 t/(头·年)提升到6.7 t/(头·年),提升了52%。第三阶段(1993—2019年),奶牛数量减少阶段。该阶段奶牛数量由206.8万头降低到2019年133.2万头,降低35.6%,牛奶产量由1993年的855.1万t降低到731.4万t,降低了14.5%,经产牛单产由6.8 t/(头·年)提升到8.8 t/(头·年)(图1),牛奶产量的降幅低于奶牛数量的降幅,这是由于奶牛单产提升抵消了一部分奶牛数量降低造成的奶产量减少。日本奶牛养殖户数量自20世纪60年代以来不断下降,由1961年的41.3万户下降到2020年的1.4万户,降低了96.6%。户均养殖规模不断提升,由1961年的2.1头提升到2020年的93.9头(图2)。

1.2乳制品加工

乳制品加工企业优胜劣汰,总量下降,但日处理40 t以上的中大型乳企数量整体增多。在20世纪50年代之后,随着乳品加工企业的技术和设备的不断更新换代,在发展过程中很多技术和产能落后的企业逐渐被淘汰,乳品企业总数由1965年的2 358个减少到2020年的559个,降低了76.3%,日加工40 t以上企业由1965年50家提升到2020年110家,提升了120%(图3)。

在乳制品品类上,主要产品为液态奶、黄油和奶酪等,其中液态奶和黄油产量逐渐降低,奶酪产量不断提升。2005—2018年,随着牛奶总产量的降低,液态奶产量及生产液态奶的牛奶数量占总量的比例也在降低,液态奶产量由477.5万t降低到400万t,降低16.2%,生产液态奶的牛奶数量占总量的比例由57.6%降到54.7%;黄油产量不断降低,由8.4万t降到5.9万t,降低了近30%;奶酪产量则不断增加,由12.3万t增长到15.7万t,增长了28%(图4)。

明治株式会社是日本本土最大的乳制品加工企业,在2020年全球奶业20强排名中以销售额59亿美元排名第13位,公司产品包括液态奶、奶酪、黄油和乳脂等20余种,销售布局分布在中国、日本、泰国、越南等亚洲国家以及北美、欧洲、大洋洲等地区和国家[3]。

1.3乳制品消费

日本非常重视少年儿童对乳制品的消费。1958年,政府开始实施学生奶计划,国家对学生采取补助金制度,学生喝牛奶给与相应的补助金。1973年,为刺激乳制品消费,实施学校午餐工程,要求从幼儿园到小学,牛奶为午餐的必需品,2002年补贴扩展到老人[4]。经过对乳制品消费的激励,2005—2017年,日本人均每年消费乳制品数量整体呈上升趋势,由2005年的91.8 kg提升到2017年的93.4 kg,期间国内乳制品需求量非常稳定,整体在1 200万t左右(图5)。

1.4奶业贸易

日本奶业贸易一直以进口为主,近几年由于国内本土产奶量不断降低,国内乳制品需求稳定,所以乳制品进口量不断增加,乳制品进口量由2005年的383.6万t提升到2017年的500万t,奶源自给率也由2005年的68%降低到2017年的60%。从乳制品进口品类看,以奶酪为主,其次为奶粉和乳清,再次为黄油,鲜奶和酸奶进口最少。从历年进口情况看,1988—2020年,奶酪和乳清进口不断增长,奶酪从50万t增长至128万t,乳清从18万t提升到47万t,奶粉进口不断降低,从99万t降低到32万t,黄油进口数量波动较大(图6、图7)。

2高质量发展经验

2.1政策演变

日本奶业既是在市场需求的拉动下,也是在逐步完善相关制度的基础上发展起来的。一是“振兴畜产五年计划”,二战结束后,国民生活水平提高,对乳制品的需求不断增加,市场供给远远不能满足。为了发展奶业和增加供给,1947年制定第一个“振兴畜产五年计划”,调动了奶农的生产积极性、增加了乳制品市场供给。二是《畜产品价格稳定等相关的法律》,1960年之前,牛奶都是乳品企业与奶农直接交易,奶农对奶价没有话语权,乳企时常压价,引发奶农和乳企之间的矛盾,而且日趋加深[5]。为缓解矛盾,政府于1961年颁布了《畜产品价格稳定等相关的法律》,对生鲜乳制定了保护价格,并对指定乳制品设定了价格变动幅度,同时对奶农及乳品企业给予一定补贴。政府在法律颁布不久成立了农畜产业振兴机构,专门负责监督和参与政策的落地执行。三是《不足支付法》和价格稳定机制,为进一步调动奶农生产积极性,于1965年实施《不足支付法》,该法核心为政府针对奶业实施差价补贴政策。根据政策,政府对奶农与乳品企业形成的生鲜乳价格差价进行补贴。政策的实施,不仅有利于稳定国内乳制品市场价格,还有利于在奶农与乳品企业之间建立互利的价格形成机制。此外,为保障国内黄油、脱脂奶粉、全脂加糖炼乳等重点乳制品价格的稳定,在价格补贴机制的基础上形成乳制品价格稳定机制,即设定稳定指标价格,并以其为基准允许价格在规定范围内浮动。四是“配额制”,政策有效刺激了奶农生产积极性,国内牛奶供给量节节攀生,在20世纪70年代末,一度发生牛奶供给过剩,政府过度补贴致使财政负担过大的情况[5]。于是在1979年实施生鲜乳配额政策。五是限额补贴政策,“配额制”的实施一定程度上限制了奶农生产积极性,1994年,日本加入WTO,不可实行直接价格补贴的规则,于是在2000年废除差价补贴政策和配额制的基础上实行限额补贴政策,即对加工原料奶的数量限额进行补贴[6]。

2.2利益联结机制构建

日本乳企一直致力与奶农建立强有力的合作关系,本土最大的乳制品企业日本明治株式会社面对奶牛养殖行业从业人员老龄化、接班人短缺,以及奶牛养殖牧场数量下降等问题,不断完善奶业利益联结机制,采取了如下措施,与奶牛养殖场一同推进日本奶业的发展。

一是制定稳定、公平的生鲜乳采购政策,明治株式会社于2019年公布生牛奶采购指南,在生鲜乳收购过程中,检查牧场的环境和饲料质量,在进入乳品加工厂时开展乳成分和物理特性等理化分析,保障乳制品质量。二是针对奶农开展生产者管理支持活动,明治株式会社通过专业技术人员开展诸如动物保健、奶牛饲料制作、繁育受精、疫病防治等方面的专业培训与咨询活动,以提高牧场生产的规范性和可操作性,减少牧场的浪费。三是与日本国内各家奶业协会、合作组织合作,组建利益共同体。明治株式会社与位于北海道中川县美福镇的北遥农业合作社合作,北遥农业合作社是在日本北海道牧场数量减少、从业人员老龄化、接班人短缺等背景下建立起来的合作组织,北遥农业合作社有效将牧场生产者联合,将奶牛、牛舍以及办公用房等进行了集中管理经营。明治株式会社与北遥农业合作社建立了长期的合作关系,收购其下属牧场生产的生鲜乳,并与其合作开展北海道地区的奶农培训等。四是明治株式会社按照日本奶牛养殖区域设置不同的小组,每个小组安排1~2名工作人员,负责该区域内牧场的生产管理、奶牛疾病、饲草料制作等专业的技术咨询服务,以及牧场的生鲜乳收购监管等工作。各小组工作人员通过长期、持续的牧场跟踪服务,除了与牧场建立长期的生鲜乳购销关系外,也搭建了稳定的牧场管理、技术的咨询服务关系。五是加大与合作牧场开展有机牛奶生产。1999年,日本明治株式会社开始鼓励牧场种植并对奶牛饲喂有机饲草,实现有机生鲜乳生产,对于开展有机生鲜乳生产的牧场,帮助其申报日本有机JAS标准认证。对获得JAS标准认证牧场,明治株式会社对其生产的生鲜乳进行收购,并加工成有机牛奶进行销售。通过鼓励牧场开展有机生鲜乳生产,提升了牧场的养殖收益,保证了牧场利益,实现了奶牛养殖与环境的可持续发展,也巩固了明治株式会社与奶农之间的利益联结。

2.3消费促进

日本促进牛奶消费政策是从1955年实行学校午餐提供纯牛奶开始的。1970年初,由奶农、乳制品企业、牛奶销售店共同捐资成立了全国牛奶普及协会,以及地方各级的普及协会,负责利用各种的媒体和社会活动宣传普及牛奶的营养知识,建立全民消费习惯。随着媒体资源越来越多,越来越活跃,更多的乳制品企业开始倾向通过大众媒体进行乳品知识和饮奶知识的宣传,乳制品也已写入日本国民营养摄取推荐。此外,日本还建立了很多优质的观光牧场,吸引游客进入观光牧场,普及饮奶知识,促进奶业消费。

2.4产品结构演变

在乳制品加工上,近年来液态乳制品生产不断降低,奶酪产量不断增加。目前,日本国内乳制品仍以液态奶为主,但产品结构已逐渐由液态乳制品向营养水平更高的固态乳制品进行转变。

3对中国的启示

3.1以渐进方式推进养殖规模化

日本的奶牛养殖最初是从传统的小农户养殖开始,20世纪60年代初期户均规模只有2头,发展到目前的户均89头的养殖规模用了半个多世纪的时间,而且饲养奶牛农户的去留主要依靠市场的力量。这种渐进式的规模化发展有利于小规模奶农积累经验、发展技术,不断适应市场,有充足的时间实现向规模化养殖转变。我国奶业规模化养殖的发展速度是超常规的,奶牛场规模化(≥100头)比重由2004年的11.2%增长到2020年的67%,增加了6倍,小规模养殖的奶农技术积累跟不上规模化发展的速度,就会被市场和乳品企业的强势地位所淘汰,长此以往,不利于行业的发展。所以我国发展奶业规模化养殖应该适时地放慢脚步,循序渐进,给奶业转型一些缓冲和时间,注重基础的积累。

3.2探索养殖适度规模

日本在推进奶业规模化养殖过程中,紧紧依托家庭牧场发展现代奶牛养殖业,千头牧场十分罕见,更没有万头牧场。之所以这样做,是考虑规模效益与粪污处理相平衡的问题。第一,适当规模具有更高的技术效率与规模效益;第二,土地资源稀缺是发展大规模养殖的重要制约因素,家庭牧场集中在零散有限的土地上,能提高土地资源使用率;三是环境因素,粪污处理是奶牛养殖业发展中的严重问题,尤其是大规模养殖场。从近几年发展趋势看,我国奶业规模化养殖正向千头、万头牧场为主体的道路发展。但是粪污处理已然成为这些牧场发展急需解决的限制因素,一个存栏1 000头的奶牛场每天排放的牛粪可达40 t,给牧场和环境都带来了相当大的问题。鉴于我国目前的奶业发展阶段,考虑不同区域的资源禀赋和市场条件,科学探索适度规模,并发展多种形式的适度规模化的奶牛养殖主体。

3.3完善奶业规范体系

在日本的整个奶业发展过程中,奶业法律法规起到了很大的作用,它保障了养殖和加工双方交易的公平性,也保障了奶业市场的供需平衡,激发了奶农和乳企的生产热情,促进了奶业的健康可持续发展。在日本奶业发展中,没有法律依据的,先制定法律,后出台相关产业政策进行辅助;法律不完善的,先修订法律,后调整相关产业政策,此外,还组建了相应的配套机构监督法律法规的执行。目前,我国奶业发展过程中也存在日本奶业在发展中遇到的一些问题,比如养殖加工矛盾突出,奶业市场供需不平衡等。通过立法后出台相应的产业政策,不失为很好的解决办法。

3.4加强乳制品消费宣传,发展奶酪等高附加值乳制品消费在日本,由乳企、奶农和商超共同出资组建了专门的机构进行乳品宣传;而且乳制品生产与国际趋势相同,都由液态乳制品向固态转变,尤其是奶酪的生产。目前,国内也非常重视乳制品的宣传,比如北京奶牛技术体系与《中国乳业》杂志主办的“奶香飘万家”活动,深入千家万户宣传乳制品的营养。国内有很多牧场改建为休闲观光牧场,建立科普馆,宣传饮奶知识。但是我国乳制品的消费还比较低,仅为世界平均水平的1/3,尤其以奶酪为主的固体乳制品,人均消费量仅为40 g,是美国的1/400和日、韩的1/60,所以未来对消费者乳制品消费习惯的教育任重而道远。参考文献