早期肠内营养治疗对极低出生体重儿营养摄入及体格发育的影响

作者: 黄永禄 李钧 宋俊

摘 要:目的:探索早期肠内营养治疗对极低出生体重儿营养摄入、体格发育、消化不良相关并发症的影响。方法:选取2019年12月—2021年8月在我院分娩出生,并接受住院治疗的98例极低出生体重儿为研究对象,按照随机数字表分为出生后24 h内即给予肠内营养治疗的早期营养治疗组(观察组)和出生后第3天给予肠内营养治疗的对照组(对照组),两组新生儿性别、胎龄、出生体重、分娩方式间均无差异(P>0.05),具有可比性。比较2组新生儿营养素摄入、体格发育和消化不良相关并发症发生情况。结果:观察组新生儿在肠内营养治疗后3 d、1 w、2 w奶量显著多于对照组新生儿,而总胆红素水平则显著低于对照组新生儿(P<0.05)。肠内营养治疗后1 w、2 w、4 w,2组新生儿体重增长速度和身长增长速度无统计学差异(P>0.05),且2组新生儿发生消化不良相关并发症发生率无差异(P>0.05)。结论:出生后24 h内对极低出生体重儿进行肠内营养治疗,有助于改善其营养摄入情况,且不会增加消化不良并发症的发生概率,对新生儿生长发育无影响。

关键词:极低出生体重儿;早期肠内营养;营养摄入;体格发育;并发症

极低出生体重儿是指出生1 h内的体重在1 000~1 499 g的新生儿,我国极低出生体重儿发生率约在1%左右[1]。极低出生体重儿的营养和喂养问题,无论是对减少围产期并发症发生,还是对其远期生长发育及慢性病的发生发展均会产生重要影响[2-4]。《极低出生体重儿喂养指南》指出,对极低出生体重儿早期微量喂养开奶时间最好在生后24 h内。2013年《中国新生儿营养支持临床应用指南》中明确提出,出生体重>1 000 g、病情相对稳定者可在出生后12 h内开始喂养[5-6]。而研究表明,过早进行肠内营养治疗,可能会造成喂养不耐受的发生,甚至导致坏死性肠炎的发生[7],故在临床实践中对在何时进行肠内营养治疗仍存在争议。本研究采用随机对照研究,依据《极低出生体重儿喂养指南》,探索在出生后24 h内与出生后第3天开始肠内营养治疗的两组极低出生体重儿在营养摄入、体格发育、消化不良并发症发生上是否存在差异,为极低出生体重儿的肠内营养治疗提供临床基础数据。

1 材料与方法

1.1 一般资料

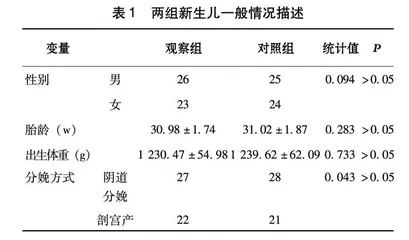

选取2019年12月—2021年8月在我院分娩出生,并接受住院治疗的98例极低出生体重儿为研究对象,详细记录新生儿母亲信息、性别、出生体重、分娩方式等信息。纳入标准为新生儿出生体重为1 000~1 499 g;胎龄低于37 w;已与家属沟通本研究相关事项,并签署知情同意书。排除存在先天畸形及遗传性疾病的新生儿;合并严重心肺功能异常的新生儿。将98例极低出生体重儿按照随机数字表分为出生后24 h内即给予肠内营养治疗的早期营养治疗组(观察组)和出生后3 d给予肠内营养治疗的对照组(对照组),其中观察组新生儿男婴26例、女婴23例,平均胎龄(30.98±1.74)w,平均出生体重为(1 230.47±54.98)g,阴道分娩27例、剖宫产22例。对照组男婴25例、女婴24例,平均胎龄(31.02±1.87)w,平均出生体重为(1 239.62±62.09)g,阴道分娩28例、剖宫产21例。两组新生儿性别、胎龄、出生体重、分娩方式间均无差异(P>0.05),具有可比性(表1)。

1.2 方法

所有新生儿出生后即转入新生儿科接收专科治疗和专科护理,促进新生儿生长发育。在营养治疗上,入住新生儿科后即给予肠外营养治疗,主要通过静脉滴注方式给予0.5~1.0 g/(kg·d)小儿复方氨基酸注射液和0.5~1.0 g/(kg·d)脂肪乳,均以0.5~1.0 g/(kg·d)的速度逐渐增加至3.0 g/(kg·d)。早期肠内营养治疗组,在出生后24 h内即从5~15 mL/(kg·d)给予母乳或配方奶,每2~3 h经口或经管饲喂养1次,间歇喂养,喂养量逐渐增加,增加速度<10 mL/(kg·d),同时逐渐减少肠外营养滴注量。对照组新生儿在出生后2 d内均给予肠外营养,从第3天开始给予肠内营养治疗,肠内营养喂养量、方式、增加速度均与观察组一致。

1.3 观察指标

记录两组新生儿肠内营养治疗后3 d、1 w、2 w的奶量增长情况,测量血清总胆红素水平,以评估两组新生儿营养素摄入情况。测量2组新生儿肠内营养治疗后1 w、2 w、4 w的体重和身长,计算体重和身长增长速度以评估两组新生儿体格发育情况。记录两组新生儿在肠内营养治疗期间出现的消化不良相关并发症的发生情况,比较两组差异。

1.4 统计分析

用SPSS 17.0进行数据分析,频数资料用频数表示,组间比较采用卡方检验。计量资料用均数±标准差表示,组间比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 两组新生儿营养素摄入情况比较

由表2可知,观察组新生儿在早期肠内营养治疗的情况下,在3 d、1 w及2 w后奶量显著高于对照组新生儿,而总胆红素水平显著低于对照组新生儿,差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.2 两组新生儿体格发育情况比较

肠内营养治疗1 w、2 w及4 w后,2组新生儿体重增长速度和身长增长速度均无统计学差异(P>0.05)(表3)。

2.3 两组新生儿消化不良相关并发症的发生情况比较

开始肠内营养治疗后,记录两组新生儿发生消化不良相关并发症,包括呕吐、腹泻、腹胀、胃内残留,其中观察组消化不良相关并发症总发生率为30.61%,对照组并发症发生率为28.57%,两组间并发症发生率无统计学差异(P>0.05)(表4)。

3 讨论

随着医学的发展,极低出生体重儿的临床救治水平明显提升,但其各脏器发育不成熟,消化道结构和功能仍不十分完善,尤其是胃酸分泌量少、各种蛋白酶活性、胰脂肪酶和胰淀粉酶的活性均较低,影响机体对蛋白质、脂肪和糖类的吸收消化能力,影响新生儿的营养摄入和身体发育,故如何对极低出生体重儿进行营养干预在临床上仍是一大难题[8]。对于极低出生体重儿的营养治疗,基于其消化系统的不成熟,可采用肠外方式进行营养治疗,可提供新生儿生长发育所必需的营养物质,但适量适时增加肠内营养不仅可促进消化道黏膜的发育和成熟,也可减少院内感染和由于深静脉置管引起的合并症,对体格发育和改善远期预后产生积极影响[9-10],但也有研究表明,过早的进行肠内营养治疗可能会导致喂养不耐受的发生,反而影响新生儿生长发育[7]。故如何对极低出生体重儿进行营养治疗,以及肠内营养治疗何时开始是值得关注的问题。目前,临床上极低出生体重儿平均开奶时间为3 d,达到肠内足量喂养时间为(42.8±11.6)d,这与指南推荐的尽早开始肠内营养理论仍有所偏差[11]。

虽然临床实践中尚未全部做到早期对极低出生体重儿进行肠内营养治疗,但尽早开始肠内的微量喂养是促进极低出生体重儿胃肠道成熟,尽早达到足量肠内营养的起点。熊伟等[8]研究表明,相比于肠内营养开始在4~6 d组和≥7 d组新生儿,≤3 d组新生儿奶量摄入更多,血清胆红素水平更低。沈素萍等[12]研究表明,肠内营养开始时间在24 h内,虽然对体重身长的发育无明显影响,但静脉置管时间和达到全肠内营养的时间均短于24~72 h和>72 h,即在新生儿生理条件允许的情况下,及早进行肠内营养喂养,可促进奶量摄入,减少肠外营养所带来的不良影响,促进生长发育。本研究也表明,与从第3天开始肠内营养治疗的极低出生体重儿相比,在出生24 h内即给予肠内营养喂养,在肠内营养治疗后3 d、1 w及2 w,其奶量摄入更多,而血清总胆红素水平更低,而在肠内营养治疗后1 w、2 w及4 w两组新生儿体重和身长增长均无差异,与上述研究结果一致。

另外,过早的进行肠内营养治疗可引起极低出生体重儿的喂养不耐受,进而可能增高并发症的发生率,但研究结果表明,出生后24 h内给予肠内营养不会增加极低出生体重儿呕吐、腹胀、便秘、腹泻、残留等消化功能不良反应和坏死性肠炎的发生率,且尽早开始肠内营养可减少感染的发生率[8,12-13]。本研究也发现,出生24 h内给予肠内营养喂养不会增加极低出生体重儿呕吐、腹泻等消化不良并发症发生率。

综上得出,早期对极低出生体重儿进行肠内营养喂养是安全可靠的,不仅可增加其奶量、降低血清总胆红素水平,进而缩短达到全肠内喂养的时间,且不会增加消化不良并发症的发生,对新生儿生长发育无影响。但本研究纳入的极低出生体重儿数量有限,缺少对感染等并发症的分析,在今后可扩大样本量再展开研究。

参考文献

[1]Zhang Y,Zhou J,Ma Y,et al. Mode of delivery and preterm birth in subsequent births:A systematic review and meta-analysis [J].PLoS One,2019,14(3):e0213784.

[2]Guilbert JJ. The world health report 2002 - reducing risks,promoting healthy life [J].Education for Health (Abingdon,England),2003,16(2):230.

[3]Nakano Y. Adult-onset diseases in low birth weight infants:association with adipose tissue maldevelopment [J]. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis,2020,27(5):397-405.

[4]Zwicker JG,Harris SR. Quality of life of formerly preterm and very low birth weight infants from preschool age to adulthood:a systematic review [J].Pediatrics,2008,121(2):e366-e376.

[5]丁国芳. 极低出生体重儿尽早达到足量肠内营养喂养策略——《极低出生体重儿喂养指南》解读 [J].中国实用儿科杂志,2016,31(2):85-89.

[6]蔡威,汤庆娅,王莹,等. 中国新生儿营养支持临床应用指南 [J].临床儿科杂志,2013,31(12):1177-1182.

[7]Hanson C,Thoene M,Wagner J,et al. Parenteral nutrition additive shortages:the short-term,long-term and potential epigenetic implications in premature and hospitalized infants [J].Nutrients,2012,4(12):1977-1988.

[8]熊伟,邱其周,陈虹余,等. 不同肠内营养时间对极低出生体重儿营养摄入及生长发育的影响 [J].中国中西医结合儿科学,2016,8(3):283-286.

[9]余慕雪,郭楚怡,刘王凯,等. 早产极低出生体重儿早期生长与肠外肠内营养关系研究分析 [J].中国儿童保健杂志,2017,25(8):759-762、772.