我国食用豆生产布局变迁及区域比较优势研究

作者: 岳慧丽,张蕙杰,李世娟

摘要:目的:科学合理的生产布局有助于推动食用豆产业健康发展。方法:基于2010—2020年全国31个省区有关数据,采用生产集中度指数法、资源禀赋指数和综合优势指数法分别分析了2010—2020年我国食用豆生产布局变迁以及区域比较优势。结果:食用豆生产布局方面,2010—2020年间,我国食用豆主产区主要集中在西部和南方地区,并且总体布局呈继续保持西扩南移趋势。十大食用豆主产区集中在云南、四川、内蒙古、重庆等省;山西、甘肃食用豆发展较快,内蒙古、江苏、河北等5个省食用豆生产集中度波动中呈上升趋势。食用豆区域比较优势方面,云南、四川、甘肃等11个省的食用豆资源禀赋优势和综合比较优势普遍较高,西部地区和南方地区食用豆生产比较优势相对较高,大部分地区资源禀赋优势逐渐下降,山西、甘肃等少数省份综合比较优势有上升趋势。结论:为食用豆生产布局提出有关政策建议。

关键词:食用豆;生产布局;区域比较优势

食用豆指除大豆以外,主要以食用籽粒为主的各种豆类作物,在我国划归为小杂粮范畴。我国是食用豆生产大国、消费大国,也是食用豆种类最多的国家。食用豆具有耐寒、耐旱、耐贫瘠,生育期短、适应性强等特点,是我国生态条件较差以及老少边穷等欠发达地区的扶贫特色产业;由于具有较高的固氮养地能力,食用豆也是我国种植业结构调整中重要的间、套、轮作和养地作物。食用豆这种粮菜饲兼用、药食同源的特性,使其在推进农业产业结构调整、推动地区经济增长、保障人类健康等方面发挥着重要作用。国外有关研究曾指出,豆类作物种植比例至少应占到整个粮食作物的25%,才是可持续发展的农业结构比例[1],而我国目前仅为10%左右,种植比例明显不足。2022年国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》再次强调,各地区要根据资源禀赋因地因时制宜发展特色产业,推动脱贫地区特色产业可持续发展。自2008年国家食用豆产业技术体系成立以来,食用豆产业得到了较快发展,同时也面临着国外市场的巨大冲击,2013年起我国从食用豆出口大国变为进口大国,我国食用豆大国的传统优势面临严峻挑战[2],食用豆产业面临的内外压力迫使我国食用豆产业必须加快实现高质量发展。

科学、合理的区域生产布局有助于充分发挥食用豆生产区域的比较优势,对推动食用豆产业结构调整、实现高质量发展具有重要意义。随着各地区在生产条件、市场环境、产业政策以及经济发展水平等方面的差异日益分化,导致食用豆生产布局也在不断变迁。目前,大多数食用豆产区仍尚未形成完整有效的产业发展链条。根据比较优势理论,农业生产布局需各地区结合自身条件,遵循比较优势原则对区域生产布局进行合理优化,进而提高资源配置效率、促进产业发展[3]。在资源刚性约束日益趋紧、国家粮食安全问题凸显的背景下,我国的食用豆生产布局如何变迁?应如何优化?各省发展食用豆产业的比较优势有何差异?明确这些问题不仅有助于全面了解我国食用豆产业发展情况,为优化食用豆生产布局、完善产业发展政策提供理论参考,而且对于保障我国食用豆总量平衡和结构平衡、提升国际市场竞争力、推动食用豆产业高质量发展具有重要意义。

目前国内有关食用豆的研究主要集中在食用豆育种、栽培、加工、机械化收获装备、市场与国际贸易、营养与消费等方面,关于我国食用豆产业布局变迁及区域发展优势的研究较少,多数是针对某地区或者某类品种的食用豆发展情况进行研究,且以定性分析为主,缺乏系统量化分析。如田静、程须珍等[4-6]分析了我国不同品种的食用豆的育种和生产情况;谢秋霖、宫慧慧等[7-10]分别研究了山西、山东、黑龙江等省的食用豆发展现状,发现各省食用豆普遍存在规模化、专业化生产水平低、政策和资金保障不足、产业附加值低等问题;夏先飞[11]研究发现,我国食用豆整体机械化水平偏低;张蕙杰、郭永田等[12-14]剖析了食用豆产业的国际贸易、市场和消费情况,发现我国食用豆国际市场竞争力面临严峻挑战,这些成果映射了部分区域的食用豆微观发展布局,虽然为多角度剖析我国食用豆生产布局和区域比较优势提供了丰富的理论参考,但缺乏对我国食用豆整体生产布局演化及区域比较优势的综合分析。在产业布局研究方法上,较多采用生产集中度指数法、区位熵法、重心转移法等;在比较优势分析方法上,多采用资源禀赋优势指数法、综合比较优势指数法等方法。如郝晓燕、韩一军、刘天军等[15-18]采用生产集中度指数法、综合比较优势指数法分别研究了我国水稻、玉米、马铃薯等大宗粮食及经济作物的生产布局及区域比较优势;郭延景、陈欢等[19-20]分别采用重心转移法及空间计量分析方法分析了我国玉米、小麦生产布局变迁和影响因素。这些成果为开展食用豆生产布局和比较优势分析提供了方法借鉴。本研究采用生产集中度指数、资源禀赋指数、综合比较优势指数,对2010—2020年我国食用豆生产区域布局的变迁趋势及各省食用豆的比较优势进行系统分析,研究结论将对完善我国食用豆产业政策、优化区域生产布局、推动我国食用豆产业健康发展具有现实意义。

1材料与方法

1.1研究方法

首先采用生产集中度指数分析2010—2020年我国各省食用豆生产布局整体变迁,然后利用资源禀赋比较优势指数法和综合比较优势指数法对各省食用豆生产的比较优势进行综合分析。研究视角分别从省域、南北地区和东、中、西部区域维度分析我国食用豆生产布局演化趋势。

1.1.1食用豆生产布局变迁分析食用豆生产集中度指数指各省食用豆产量占当期全国食用豆总产量的比重,考察各地区食用豆产量对全国食用豆产量的贡献度,生产集中度指数越高,说明该地区食用豆对全国食用豆的贡献越大。

1.1.2食用豆区域比较优势分析

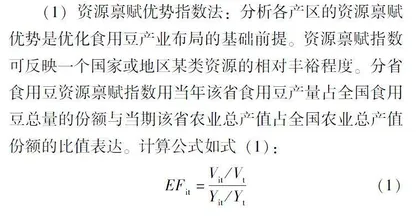

(1)资源禀赋优势指数法:分析各产区的资源禀赋优势是优化食用豆产业布局的基础前提。资源禀赋指数可反映一个国家或地区某类资源的相对丰裕程度。分省食用豆资源禀赋指数用当年该省食用豆产量占全国食用豆总量的份额与当期该省农业总产值占全国农业总产值份额的比值表达。计算公式如式(1):

EFit=Vit/VtYit/Yt(1)

式(1)中,EFit代表i地区t年食用豆生产资源禀赋指数,Vit 和Vt分别代表i地区和全国在t年食用豆的产量;Yit 和Yt分别表示i地区和全国在t年的农业生产总值。EFit >1,则说明该省(区、市)食用豆生产具有一定的资源禀赋优势;EFit数值越高,该地区的资源禀赋优势越大;反之,EFit<1,则说明该地区食用豆生产缺乏资源禀赋优势。

(2)综合比较优势指数法:食用豆综合比较优势指数通过对某地区某时期食用豆规模优势指数和效率优势指数计算几何平均值获得,可全面反映该地区食用豆发展的综合比较优势,是较为常用的评价作物区域比较优势分析方法。计算公式如式(2)~(4):

AAIij=SAIij×EAIij(2)

SAIij=Sij/SitSj/St(3)

EAIij=Eij/EitEj/Et(4)

式(2)中,AAIij代表综合比较优势指数,SAIij 代表规模比较优势指数,EAIij代表效率比较优势指数。AAIij>1,表示i地区食用豆生产具有综合比较优势,AAIij<1表示不具备综合比较优势,AAIij越大,代表综合比较优势越明显。式(3)中,SAIij 代表规模比较优势指数,反映该地区生产规模化程度。用i地区食用豆种植面积占该地区粮食作物播种面积的份额与当年全国食用豆播种面积占全国粮食作物面积份额的比值表示。SAIij>1,表示i地区食用豆生产具有一定的规模比较优势,SAIij<1表示不具备规模比较优势,SAIij越大,代表该地区规模比较优势越高。式(4)中,EAIij代表效率比较优势指数,代表i地区食用豆单产水平与全国农作物单产水平的比例关系,反映各地区生产食用豆的效率差异。EAIij>1,表示i地区食用豆生产具有一定的效率比较优势,EAIij<1表示不具备效率比较优势,EAIij越大,代表该地区效率比较优势越强。

1.2数据来源

2010—2020年食用豆相关统计数据均来源于国家统计局。

2结果与分析

2.1我国食用豆生产布局变迁分析

2.1.1省域生产集中度分析从省域分布看,按照11年各省生产集中度平均值排序,由高到低分别是云南、四川、重庆、内蒙古、黑龙江、甘肃、江苏、吉林、贵州、山西、湖南、广西、浙江、湖北、河北、新疆、陕西、安徽、江西、河南、青海、广东、福建、山东、辽宁、海南、宁夏、上海、北京、天津。2010年食用豆生产集中度排名前10位的省包括:云南、四川、内蒙古、江苏、重庆、吉林、甘肃、贵州、黑龙江、湖北,食用豆产量占比71.73%;2020年生产集中度排名前10位的省包括:云南、四川、重庆、内蒙古、黑龙江、甘肃、江苏、吉林、贵州、山西,这些省食用豆总产量占比达到76%,可看出,食用豆主要生产区域更加集中。其中云南、四川、内蒙古、黑龙江、贵州、重庆、甘肃、吉林、江苏生产集中度始终在前10名内,属于我国食用豆优势产区。从各省份食用豆生产集中度11年间的变化趋势来看,各省食用豆生产集中度变化趋势各异。云南从2010年的0.132升至2020年的0.237,虽波动较大但始终稳居首位;四川、重庆、福建省食用豆生产集中度指数相对稳定:四川省维持在0.1左右,且自2012年起稳居第二;重庆稳定在0.07左右。江苏、黑龙江、内蒙古、吉林、甘肃、贵州、湖北等省份食用豆生产集中度指数波动较大:其中黑龙江、吉林、辽宁、湖北、湖南、浙江、山东、陕西、青海、贵州、上海生产集中度指数波动中有所下降,吉林由0.06下降到0.03,下降最明显;江苏、内蒙古、河北、甘肃、广西食用豆生产集中度指数波动中呈上升趋势,山西、甘肃省呈逐年上升,发展较快。安徽、江西、河南、西藏、辽宁、宁夏、天津、北京呈波动变化趋势(图1)。

2.1.2区域生产集中度变迁分析(1)南北方生产布局变迁:从南、北方区域来看,2010—2020年,食用豆生产布局由北方向南方转移趋势。南方地区食用豆生产集中度指数由2010年的0.631升至2020年的0.663,呈先降后升的波动变化趋势;北方地区食用豆生产集中度指数由2010年的0.369降至2020年的0.336,波动中略有下降趋势。南方地区始终是我国食用豆的主要产区,食用豆产量占比始终保持在60%以上,北方地区食用豆总产占比在40%以下,南北方食用豆生产集中度差异有逐步增大的趋势(图2)。(2)东、中、西部地区生产布局变迁:从图3看出,2010—2020年,我国食用豆生产集中度由高到低依次为西部、中部、东部。食用豆生产区域布局由东向西集中。其中,西部地区食用豆生产集中度指数最高,均值为0.542 4;中部地区为0.325 6,东部地区为0.132,处于弱势地位。东部地区食用豆生产集中度2010—2017年逐年下降,2018—2020年有所上升,从2010年的0.164下降到了2020年的0.137,降幅16%左右;中部地区以黑龙江、吉林、内蒙古等为代表,食用豆生产集中度整体呈现波动中下降趋势,2010年为0.349,2020年为0.275,下降21%;西部地区以重庆、四川、贵州、云南、广西、甘肃等为代表,食用豆生产集中度呈现波动中上升趋势,2010年生产集中度为0.487,2020年升至0.588,上升21%。

2.2食用豆生产比较优势分析

2.2.1资源禀赋优势指数分析利用式(1)计算得到 2010—2020 年我国各省食用豆生产的资源禀赋指数,并计算出年平均值。 (1)各省资源禀赋优势指数分析:从各省资源禀赋指数平均水平来看,云南、西藏、青海、重庆、甘肃、内蒙古、吉林省的资源禀赋指数11年的平均值均大于2,表明这7个省 (自治区)食用豆生产具有较强的资源禀赋优势;山西、四川、贵州、黑龙江、浙江的资源禀赋指数均值在1~2之间,说明这5个省的食用豆生产具有一定的资源禀赋优势;江苏、宁夏、广西、湖南、江西省的食用豆资源禀赋指数平均值在0.5~1之间,表明这5个省的食用豆生产缺乏资源禀赋优势,湖北、陕西、海南、新疆、安徽等14个省的食用豆资源禀赋指数低于0.5,表明这些省市极度缺乏资源禀赋优势。从11年间各省资源禀赋优势的变化趋势来看,仅河北、山西、甘肃资源禀赋指数有不断上升趋势,其他省份呈波动变化或者下降趋势,说明我国大多数食用豆生产区域的资源禀赋优势明显下降。青海、西藏、云南、重庆、甘肃、内蒙古、吉林、四川、贵州、浙江、江苏、山西等省份食用豆虽然整体保持一定的资源禀赋优势,但是云南、贵州、重庆、吉林、黑龙江、湖北等多数省份的食用豆资源禀赋优势整体呈下降趋势(图4)。(2)区域资源禀赋优势指数分析:从区域资源禀赋优势指数来看,西部地区食用豆的资源禀赋优势整体显著高于中部和东部地区,东部地区平均资源禀赋指数相对最低。11年间,东部、中部和西部地区资源禀赋优势波动中呈逐渐下降趋势。南方地区食用豆