个体化营养干预对重症脑卒中患者胃肠功能及血清炎症水平的影响

作者: 韦菲楠,秦巧玉,李鸿,殷珊珊,李振兴,王学明

摘要:目的:探究个体化营养干预对重症脑卒中患者胃肠功能、胃肠道不适发生率及血清炎症因子水平的影响。方法:选取2020年2月—2022年1月在石家庄市人民医院住院治疗的148例重症脑卒中患者为研究对象,随机分为对照组和观察组。对照组患者采用常规营养干预,观察组患者给予个体化营养干预,比较2组患者营养干预前1天及干预后7天胃肠功能急性胃肠损伤(AGI)评分,胃肠道不适发生情况,以及血清C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子-SymbolaA@(TNF-SymbolaA@)及白介素-1(IL-1)水平变化。结果:2组患者行营养干预后,胃肠功能AGI评分均较干预前改善,且观察组患者AGI评分为0级患者数量显著增多,2级患者数量显著减少(P<0.05)。且观察组患者恶心呕吐及肠鸣音异常人数显著低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。另外,干预后,2组患者血清CRP、TNF-SymbolaA@及IL-1水平均较干预前降低,且观察组降低水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:个体化营养干预可有效改善重症脑卒中患者胃肠功能,减少胃肠道不适症状的发生,降低血清炎症因子水平,改善全身炎症反应。

关键词:个体化营养干预;脑卒中;胃肠功能;炎症

脑卒中是一种由于脑血管发生破裂或阻塞而引起的脑实质损伤,我国脑卒中的发病率和病死率均较高[1]。脑卒中患者由于脑组织供血显著减少,以及机体应激反应等影响,炎症因子被大量释放入血;另外,重症脑卒中患者由于胃肠供血减少等因素,胃肠上皮细胞易发生萎缩、凋亡,进而使肠道黏膜屏障功能受损,易导致肠道菌群繁殖、异位,加剧机体炎症反应[2]。肠内营养干预是临床预防此种情况发生的重要手段,肠内营养不仅可为患者提高营养物质,还可通过滋养肠黏膜细胞,保护屏障功能受损,进而减轻机体炎症反应。但临床常用的肠内营养液具有普适性,无法对患者进行个体化制定,本研究拟根据重症脑卒中患者个体的生理状态和营养状态,进行个体化肠内营养干预,观察干预前后患者胃肠功能及血清炎症因子水平变化情况,为完善临床重症脑卒中患者救治提供基础数据。

1材料与方法

1.1一般资料

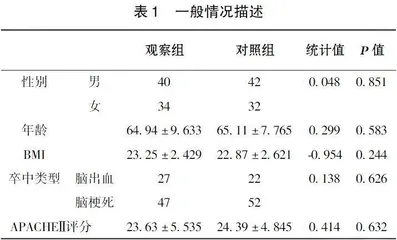

选取2020年2月—2022年1月在石家庄市人民医院住院治疗的148例重症脑卒中患者为研究对象,详细记录患者年龄、性别、APACHEⅡ评分等信息。纳入标准为经头颅CT或MRI诊断为脑卒中;发病至住院时间<24 h,伴有不同程度吞咽障碍、意识障碍;预计生存时间>6个月,格拉斯哥昏迷量表评分(GCS)5~8分;生命体征基本稳定;经营养筛查和营养评估,需进行营养支持治疗;家属均签署知情同意书,同意加入本研究。排除存在严重肝、肾、心脏脏器衰竭者;严重胃肠功能障碍者;存在呼吸功能衰竭、凝血障碍等患者;预计生存时间<3个月,以及不同意加入研究者。将148例脑卒中患者随机分为对照组和观察组,其中观察组患者男性40例、女性34例,平均年龄(64.94±9.633)岁,平均BMI为23.25±2.429,APACHEⅡ平均评分为23.63±5.535,卒中类型为脑出血者27例、脑梗死者47例;对照组男性42例、女性32例,平均年龄(65.11±7.765)岁,平均BMI为22.78±2.621,APACHEⅡ平均评分为24.39±4.845,卒中类型为脑出血者22例、脑梗死者52例。2组研究对象性别、年龄、BMI、APACHEⅡ评分、卒中类型间均无差异(P>0.05),均衡可比(表1)。

1.2营养干预方法

所有患者入院后,均由专业医护人员进行病情评估,给予抗血小板凝聚、改善循环、脑保护、控制血压、控制颅内压、营养神经、预防感染等临床基础治疗。对照组患者采用常规营养干预方法,在住院治疗期间根据患者肠道情况,给予肠内营养液,不足部分由肠外营养补充。观察组患者给予个体化营养干预,首先,结合患者的发病前饮食情况、体格测量指标和血清学营养学等指标,对患者营养状况进行综合评估,判断患者营养风险和营养不足的程度。以患者生理状态和营养状况为基础,制定适合个体的膳食能量和营养素供给量,能量供给一般为20~35 kcal/(kg·d),选择肠内营养液,不足部分由肠外营养补充。另外,根据患者状态,给予维生素、矿物质、肠道益生菌等物质。记录患者每日膳食摄入量和营养指标变化,动态调整肠内营养液和肠外营养液供给成分及供给量。

1.3观察指标

1.3.1胃肠功能于营养干预前1天及干预后7天,对患者胃肠功能进行综合评估。无胃肠功能损伤的患者记0级,对存在胃肠功能损伤者采用 2012 年欧洲危重病学会提出的急性胃肠损伤(AGI)分级标准进行分级,即1级为胃肠功能部分受损但可自限;2级为存在胃肠功能障碍,经干预后胃肠功能可恢复;3级为已发生胃肠功能衰竭,经干预后胃肠功能及全身状况无明显改善;4级为胃肠功能障碍且伴有远隔器官功能衰竭,AGI成为危及生命的因素。同时,记录营养干预期间患者有无出现恶心呕吐、肠鸣音异常、腹胀腹泻、胃潴留等胃肠道不适发生情况。

1.3.2血清炎症水平于营养干预前1天及干预后7天,采集患者清晨空腹静脉血,采用全自动生化分析仪检测血清C反应蛋白(CRP)水平,采用免疫吸附试剂盒检测血清肿瘤坏死因子-SymbolaA@(TNF-SymbolaA@)及白介素-1(IL-1)水平。

1.4统计分析

用SPSS 17.0进行数据分析,采用K-S法对数值变量进行正态性检验,符合正态分布的数值变量用均数±标准差表示,组间比较采用t检验。频数资料用频数表示,组间比较采用卡方检验。检验水准为α=0.05。

2结果与分析

2.1个体化营养干预对患者胃肠功能的影响

由表2可知,2组患者行营养干预前,胃肠功能AGI评分无差异(P>0.05)。在进行1周临床治疗和营养干预后,观察组患者AGI评分为0级患者人数显著增高,2级患者人数显著降低,与干预前相比,均有P<0.05。

2.2个体化营养干预对患者胃肠道不适症状的影响

经个体化营养干预,观察组患者恶心呕吐及肠鸣音异常人数显著低于对照组患者,差异有统计学意义(P<0.05)。另外,对照组患者有1例胃潴留发生、5例腹胀腹泻,人数均高于观察组(表3)。

2.2个体化营养干预对患者血清炎症因子水平的影响

由表4可知,干预前2组患者血清CRP、TNF-SymbolaA@及IL-1水平无差异(P>0.05)。干预后,2组患者血清CRP、TNF-SymbolaA@、IL-1水平均较干预前显著降低,且观察组降低水平显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

3讨论

重症脑卒中是神经科的常见病和多发病,发病率和病死率均较高,我国急性脑卒中住院患者 1 个月内死亡率约为 2.3%~3.2%,严重影响着人们的身体健康和生活质量[1]。而重症脑卒中患者常伴有吞咽障碍及意识丧失,进食困难,有研究指出,脑卒中患者营养障碍率约为 15%,且随病程延长,营养障碍率会不断增加,7 d 后可达 30%,加之机体处于应激状态,代谢率增高,可造成免疫力下降、营养不良,影响患者恢复,进而增加患者病死率及不良结局风险[3-4]。因此选择一种科学、有效、安全的营养支持方式十分重要 。

临床上常见的营养支持方式分为肠外营养和肠内营养,肠外营养可为患者提供足够热量,满足机体的营养需求,但在此种状态下,患者肠道为休息状态,肠内营养物质的减少,使胃肠蠕动功能产生异常,进而导致肠道菌群异常,毒素移位,易损伤胃肠道黏膜和应激性溃疡,还可导致全身炎症反应。相比于肠外营养,肠内营养更符合人的生理特征,营养物质经胃肠道消化吸收,可保护胃肠道黏膜的完整性,保护消化功能。故临床上常采用肠内营养对脑卒中患者进行营养支持,这也与众多研究结果一致[5-6]。另外,还有研究表明,添加益生菌的肠内营养,不仅可以有效降低血清二胺氧化酶、降钙素原和D-乳酸水平,腹胀腹泻等胃肠道并发症发生率也相对较低[7]。 本研究采用个体化营养支持方式对重症脑卒中患者进行综合营养干预,结合患者营养状态和血清营养指标,在肠内营养治疗的基础上,适当增加维生素、矿物质及益生菌的摄入,相比于单纯的肠内营养干预,对重症脑卒中患者胃肠功能及炎症指标均产生积极影响。

肠道作为微生物的聚集场所,当人体出现病理反应时,体内致病菌会大量繁殖,导致肠道菌群出现失调、异位等,进而引发全身炎性反应。重症脑卒中患者肠道菌群失调问题尤为严重,主要是因为受损的神经功能改变了胃肠激素等分泌,使患者肠黏膜屏障功能降低,进而导致并发症发生风险增高[8-9]。而肠内营养不仅可以为患者提供必需的营养物质,还有非营养性作用,包括稳定肠道菌群,保护胃肠道黏膜屏障完整性。故在本研究中采用肠内营养方式对患者进行营养支持,患者胃肠功能AGI评分均较干预前好转,且个体化营养干预组患者,在干预后0级评分患者显著增多,而2级和3级患者呈现下降趋势。另外,个体化营养干预组患者恶心呕吐、肠鸣音异常发生率显著低于普通肠内营养干预组。究其原因,可能是个体化营养干预组患者依据自身营养状况及时进行肠内营养液用量和成分调整,可在一定程度上促进胃肠道黏膜功能的恢复,尤其是益生菌的添加,可促进肠道有益菌的生长,减少了有害菌繁殖和菌群异位问题,进而起到对胃肠道的保护作用[10]。

另外,肠道屏障的损害,可能是脑卒中患者血清炎症因子水平升高的主要原因。脑卒中引发的肠道缺血导致局部炎症介质水平升高,直接导致肠上皮细胞损伤,进而使肠道致病菌通过受损的肠屏障进入外周血,引发全身炎症反应[11]。研究也证实,脑卒中患者体内CRP、白细胞介素等炎症因子出现升高现象,且其升高程度与肠道菌群失调密切相关[12]。干预研究结果也表明,通过向肠内营养中添加肠道益生菌,可有效降低重症脑卒中患者血清CRP、TNF-α、IL-6、IL-12水平,抑制机体炎症反应[13]。本研究结果表明,相比于普通肠内营养干预,个体化营养干预由于依据患者生理状况及时调整了肠内营养液用量和成分,可使患者血清CRP、TNF-α和IL-1水平有效降低,从而减轻了患者全身炎症反应,改善患者预后。

综上所述,个体化营养干预可有效改善重症脑卒中患者胃肠功能,减少胃肠道不适症状的发生,降低血清炎症因子水平,进而降低全身炎症反应,促进患者临床转归和康复。

参考文献

[1]甘勇,杨婷婷,刘建新,等. 国内外脑卒中流行趋势及影响因素研究进展 [J].中国预防医学杂志,2019,20(2):139-144.

[2]李焕良,胡智,侯晓彬. 益生菌联合早期肠内营养治疗对重症脑卒中患者胃肠道激素、细胞因子的影响观察 [J].中国实用医药,2020,15(23):104-106.

[3]张延蕊. 重症脑卒中患者早期肠内营养疗效分析 [J].中国实用神经疾病杂志,2017,20(8):89-91.

[4]林丹,肖永红. 免疫肠内营养支持治疗对重症脑卒中患者营养状况、免疫功能及预后的影响 [J].江苏医药,2018,44(7):811-814.

[5]陈娜,谭媛文,胡丽. 重症脑卒中肠内营养对肠道菌群失调与神经炎性因子的影响研究 [J].吉林医学,2022,43(6):1590-1592.

[6]赵新侠. 肠内肠外营养支持在危急重症脑卒中患者中的应用效果观察 [J].黑龙江中医药,2022,51(1):148-150.

[7]彭建红,韩莉,邵爱民. 肠内营养联合益生菌对重症脑卒中伴胃肠功能障碍患者肠黏膜屏障的保护作用 [J].中国微生态学杂志,2021,33(6):704-707.

[8]李素娟. 脑卒中并发吞咽功能障碍老年患者肠内营养支持的临床观察 [J].医学理论与实践,2017,30(3):436-437.