基于大健康理念探讨中医药院校食品质量与安全专业课程群的构建

作者: 廖夏云 祁静 孙一铭 于迪 谭强 毛彦 谢文佩

食品质量与安全是以生命科学和食品科学为基础,研究食品的营养、安全与健康的关系,以及食品营养保障和食品安全卫生质量管理的学科,是食品科学与预防医学的重要组成部分,也是连接食品与预防医学的重要桥梁。食品质量与安全专业作为培养相关领域专业人才的重要学科,其课程群的构建也需与时俱进,紧密围绕大健康理念实施优化与改革,以更好地满足社会对专业人才的需求。本文围绕大健康理念,探讨了中医药院校食品质量与安全专业课程群的构建路径,以期培养适应大健康时代需求的食品质量与安全专业高素质人才。

一、中医药院校食品质量与安全专业建设情况分析

中医药院校开设的食品质量与安全专业突出中医药特色,旨在培养具有综合素质、合理知识结构和营养保健专长的复合型人才,使其掌握关于中医药理论的健康食品的生产、研发、质量控制与监管技能。

经过十余年探索,食品质量与安全专业的课程体系已逐步完善,专业建设也取得了显著进展。然而,在教学实践中仍然存在诸多问题,如现有课程设置过于强调独立性,忽视了课程间的横向联系与内容整合,导致知识重复、逻辑性衔接不足,以及课堂教学与实验内容脱节,降低了教学效率。

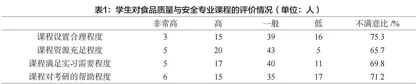

通过与教师、学生进行座谈、交流也发现,他们普遍认为专业设置仍存在改进空间。例如,课程内容重复、部分课程所需的基础知识安排在后续课程中,以及实验课内容与理论课衔接不紧密等。学生对食品质量与安全专业课程的评价情况如表1所示。

为了改变这一现状,优化课程体系,加强课程间的整合,构建注重关联性和逻辑性的课程群,成为提升该专业教学质量的重要方向。

二、食品质量与安全专业课程群构建的意义

课程群建设强调通过整合相关课程形成系统化教学体系,突出课程内容的逻辑性与衔接性,从而帮助学生更清晰地理解各专业课程间的关联,奠定解决实际问题的知识和技能基础。同时,课程群注重优化教学资源、提高教学效率、构建兼备实用性与前瞻性的课程体系,以提升教学质量。

具体来看,食品质量与安全专业构建课程群具有三方面的意义。

(一)优化课程体系

食品质量与安全是一个综合性较强的领域,涉及食品化学、微生物学、毒理学、质量管理学等多门学科。未构建课程群前,不同课程间可能会存在部分内容重复的情况。通过构建课程群,一方面能打破传统课程间的壁垒,将分散的课程内容有机整合起来,实现教学内容的统一规划,避免重复讲解相同的知识点,有效提高教学效率;另一方面能让学生从多学科角度理解食品质量控制的完整流程,构建系统性的知识体系。

(二)改进教学流程

食品质量与安全专业注重实践操作,构建课程群后,教师可以按照学科知识的逻辑顺序和学生的认知规律合理安排课程教学顺序。例如,可引导学生先学习食品原料学,了解食品的原料特性,为后续学习食品加工工艺学奠定基础;再学习食品质量检测技术,掌握检测加工食品质量的方法。这样循序渐进的教学流程,有助于学生更好地吸收知识。

课程群构建后,教师也可统筹安排实验、实习等实践教学环节。例如,可设计一个从食品原料采购检测、加工过程质量控制到成品质量评估的全过程实践项目链,让学生在连贯的实践活动中,提高解决实际问题的能力,增强实践教学的系统性和协同性。

(三)提高人才培养质量

食品行业要求食品质量与安全专业的人才具备多方面的知识和能力,通过构建课程群,可使学生学习食品质量与安全链条的相关知识,包括食品生产源头的质量把控、加工过程的质量监督、流通环节的质量保障,以及售后质量追溯等各个环节,从而使学生能更好地适应食品行业对复合型人才的需求,提高自身的竞争力。

此外,课程群中的课程相互关联和渗透,能有效激发学生的创新思维。在学习食品质量安全风险评估课程内容时,学生可综合运用食品化学分析技术、微生物风险评估方法以及统计学知识,对食品中的潜在风险进行创新性的评估和分析,提升问题解决效率。同时,这种综合性的课程体系也有助于培养学生的问题解决能力、沟通协作能力等综合职业素养,使学生更好地应对未来工作中的复杂问题。

三、基于大健康理念的中医药院校食品质量与安全专业课程群的构建路径

(一)整合及优化教学内容

食品质量与安全专业涵盖多门关键课程,包括食品化学、食品微生物学,分别聚焦基础理论和微生物学知识。食品化学课程旨在帮助学生掌握食品成分和加工变化,为质量控制和安全检测打下基础;食品微生物学课程强调微生物对食品质量的影响,注重培养学生识别和防控微生物危害的能力。多门课程组合在一起,共同构建了食品质量与安全专业人才培养的知识体系。

在构建课程群之前,教师应先依据各课程间的内在衔接性及逻辑性,对教学内容实施整合及优化。通过梳理各课程间的关联知识点,可避免内容重复与脱节,实现知识的无缝对接。例如,食品加工工艺学课程中关于“食品加工流程”的内容,与食品质量管理学课程中关于“质量控制环节”的内容需紧密结合,使学生能清晰理解加工工艺对食品质量的影响,以及如何在各环节实施有效的质量控制策略。

在中医药院校,食品质量与安全专业除了常规的教学内容外,还增加了关于保健食品法规、研发、检测等方面的内容,下面对保健食品研发与生产、保健食品品质控制、保健食品安全与监督管理以及特色中医药保健食品四大课程群的构建做简要介绍。

保健食品研发与生产课程群旨在培养学生具备研发与生产保健食品的能力,课程包括保健食品原料学、保健食品配方设计、保健食品加工技术等。通过学习这些课程,学生可以系统掌握保健食品原料的特性、配方设计原理以及加工工艺要点,为从事保健食品研发与生产工作奠定坚实基础。

保健食品品质控制课程群聚焦保健食品品质的保障与控制,课程包括保健食品质量标准与法规、保健食品质量检测技术、保健食品感官评价等。学生在该课程群中可学习如何依据相关标准和法规对保健食品实施质量检测、评价,以确保产品品质符合要求。

保健食品安全与监督管理课程群主要涉及保健食品安全保障及监督管理方面的知识与技能,课程涵盖保健食品安全学、保健食品监督管理法规、食品安全风险评估等,旨在使学生熟悉影响保健食品安全的风险因素,掌握监督管理的法规政策及风险评估方法,从而在实际工作中有效保障保健食品的安全。

特色中医药保健食品课程群结合中医药特色,注重培养学生开发具有中医药特色保健食品的能力,主要开设中医药膳学、中药材在保健食品中的应用、中药保健食品质量控制等课程,旨在让学生深入了解中医药理论在保健食品开发中的应用,以及如何对中药保健食品实施质量控制。

(二)遵循OBE理念

OBE(Outcome-Based Education)教育理念强调以成果为目标导向,以学生为本,采用逆向思维的方式推进课程体系建设。在食品质量与安全专业课程群建设中应用该理念时,要先明确社会对保健食品专业人才培养的期望成果,再根据这些成果来组织教、学、做等教学活动。

按照OBE要求,突出课程间的关联性是关键。为此,教师应打破单向灌输式的教学方法,促使教师团队间的协同合作。例如,在保健食品研发与生产课程群中,保健食品配方设计课程教师应与保健食品加工技术课程教师紧密配合,确保学生在设计出合理配方后能顺利将其转化为实际产品。

OBE理念还注重培养学生“将理论应用于实践”的能力,在教学过程中,教师应设置综合性案例分析或项目作业,要求学生运用多门课程所学知识进行分析和解决。例如,针对某一保健食品出现的质量问题,学生需综合运用保健食品质量检测技术、保健食品监督管理法规等课程的知识点,分析问题产生的原因并提出改进措施,从而提高综合运用知识和解决实际问题的能力。

(三)充分利用网络平台

教师应充分利用各种网络教学平台开展教学,以提高学生的学习兴趣,拓宽学生眼界。比如,学校可创建课程群网站,发布课程信息和资源,包括大纲、教案、课件和录像,同时提供作业提交、答疑、学习资料下载等功能,实现作业在线批改和反馈,从而增强师生互动、提升教学效率。

(四)进行“设计-实践”教学

食品质量与安全专业的实践性较强,在课程群建设中,教师可以围绕企业生产、政府监管及消费者需求等问题设置“设计-实践”项目,让学生参与从产品构思、设计到实施的完整流程,提升他们的实践能力。例如,针对企业保健食品研发中的配方优化问题设置简单项目,要求学生运用保健食品配方设计等课程知识调整、优化基础配方;针对政府在保健食品安全监管中的风险评估难题设置复杂项目,要求学生综合运用保健食品安全学、食品安全风险评估等课程知识深入分析并解决问题。

在项目实施过程中,教师应注重培养学生的团队合作与实践能力。例如,在保健食品设计团队中,让学生分工负责原料调研、配方调整、工艺设计等任务,合作完成项目,这样不仅巩固了专业知识,还提升了学生的综合素质,为未来从事相关工作奠定坚实基础。

综上,构建食品质量与安全专业课程群是一个动态的过程,在改革的过程中,教师通过整合及优化教学内容、遵循OBE理念、充分利用网络平台、进行“设计-实践”教学,可培养具有深厚理论知识、较强实践能力,以及具备创新能力、团队合作能力的高素质、综合性专业人才,满足大健康时代的社会及企业需求。

基金项目:2021年广西中医药大学教育教学改革与研究项目“面向保健品产业的食品质量与安全专业‘课程群’构建与实践”(XGJ21087)。

作者简介:廖夏云(1985—),女,瑶族,广西平果人,副教授,博士,研究方向为食品安全与质量控制。

*通信作者:谢文佩(1986—),女,汉族,广西陆川人,副教授,硕士研究生,研究方向为健康食品的研究与开发。