匠心为烛 照亮面点事业前进方向

作者: 黄家伟

在美食纪录片《舌尖上的中国(第三季)》第六集“酥”中,用面粉制作的苹果、柿子、杨桃等面果儿吸引了观众的目光,这些“水果”形态逼真、栩栩如生,仿佛隔着屏幕都能闻到四溢的果香。其实,这些精雕细琢的面果儿是由元老级注册中国烹饪大师、人称“面点王”的王志强大师带领徒弟们研发而成。近日,本刊记者有幸采访了王志强大师,他给我们介绍了自己学习制作面果几的历程,让我们窥见了这位“面点圣手”对中国面点行业发展和技艺传承的执着与坚守。

面果儿“七十二变” 展示中式面点魅力

20年前,王志强便开始研发面果儿。“20年前,我的徒弟参加一场大赛之前,我建议他制作杨桃面果儿,而制作水果类面果儿首先需要考虑的便是立体呈现。”王志强大师说道。

王志强大师和徒弟们当时挑战的是五角星作品,也就是将杨桃切开后,最终呈现出五个角,完全还原杨桃的形象。在这之前,五角星作品最终只能呈现三个角,另外两个角会被压在下面,粘在笼屉上。为了解决这一问题,王志强大师和徒弟们潜心研究、百般实验。

就在他们没有头绪的时候,王志强大师偶然看到滑冰的冰刀,便想到能否用冰刀将杨桃面果儿架起来,从而呈现出五角星的形态。最终,王志强大师及其徒弟利用这一巧思,攻克了杨桃面果儿无法以五角星形态呈现这一难题。

对于王志强大师而言,形似只是面果儿作品能否完美呈现的第一步,色彩和味道的高度还原才是面果儿惟妙惟肖的关键所在。

面食在蒸制过程中往往会发生变色,为使每一个面果儿作品都能“以假乱真”,王志强团队经过反复实验,从各种水果、蔬菜中提取所需颜色,最终使面果几的色彩达到了1:1还原的程度。此外,王志强团队还采用立体蒸制技术和低温熟成法,避免了面果儿出现变形、脱色等问题。

以上这些成就还不是王志强团队最值得骄傲的,他们最骄傲的是让面果儿“有了味儿”。比如,苹果面果儿吃起来就是苹果味儿,柿子面果儿吃起来就是柿子味几。之所以能达到这种效果,是因为苹果面果儿是用苹果泥作馅芯,柿子面果儿是用柿饼作馅芯。“我经常对我的徒弟们讲,作品要来源于生活,还要高于生活,我们的作品中一定要有真心、真意、真东西。我也希望通过我们的努力,将色、香、味、形俱佳的面果儿作品呈现给大家。”王志强大师说。

正因为王志强团队做的面果几不但形似、神似,而且味似,达到了以假乱真的地步,所以有时候还会闹出误会。王志强大师说:“有一次,我和我的徒弟张虎一同参加展会,双肩包中装着用于参赛的水果类面果儿。当我们到达展馆门口后,工作人员却把我们拦了下来,说我们背包中的‘水果’不能带进会场。我们打开背包向工作人员解释,这不是‘水果’,是面果儿,是参展作品。这时,旁边的围观群众看到面果儿后,也纷纷表示这就是‘水果’。最后,我们让大家摸了摸才消除这场误会。”事后,王志强大师每每想起这件事,都会情不自禁地笑起来。“其实这也是一件好事,说明我们的作品已经达到‘以假乱真’的境界了。”王志强大师自信地说。

除了水果类面果儿,王志强团队还研发出蔬菜类面果几和干果类面果几。其中,干果类面果几以酥点形式呈现,形态主要包括瓜子、花生、核桃等。

王志强对面果儿色、香、味、形近乎完美的追求,体现出他对中国面食传承与发展的责任与担当。“我们要做就做到极致,否则不如不做。我的自标是把面果几系列打造成完美的作品,把中国的面食技艺传承下去。”王志强目光坚定地说。

勤记录 多思考 一步一个脚印走向峰顶

时至今日,王志强大师已经在面点事业中坚守了60余年。对面果儿作品的精益求精,折射出他贯穿始终的烹饪信念,透露出他对面食技艺的执着与坚守。这些熠熠生辉的工匠之光,早在他步入烹饪殿堂之初便有所显现。

1964年,王志强离开学校进入前门饭店,跟着李德才师傅学习。王志强大师说:“李德才师傅做的包子特别棒,人称‘包季’。我当时为了能够多学一些厨艺,每天早来晚走,提前做好化碱、整理卫生等工作。”

经过不懈的努力,王志强的厨艺日益精进。“1964年后,来我们饭店就餐的外宾越来越多,师傅就将部分外宾的餐品制作工作交给我,当时我特别自豪,因为这是师傅对我工作能力的认可。”王志强大师得意地说。

在饭店工作时,王志强一直将师傅的教导印在脑海里。“当时师傅对我说,做面点要做好五皮:包子皮、饺子皮、春卷皮、烧麦皮、馄饨皮。尤其是春卷皮,对技术的要求很高。这是因为春卷皮很‘吃水’,和面时,每500克面粉需要使用425毫升水,这样才能使面团既软又有劲儿。”王志强大师说,将春卷皮往铛上粘的时候更要打起十二分精神,既要粘得圆、粘得薄,还不能有疙瘩,更不能破损。由于当时使用的是烧煤的铛,火很旺,温度较高,所以能否掌握好火候是打春卷皮的关键。

在那段日子里,王志强经常利用休息时间苦练打春卷皮。“有一次我正在练习的时候师傅来了,就在我身后看我打春卷皮,我当时很紧张,打第一张的时候没粘匀。就在我把第二张春卷皮往铛上粘的时候,师傅一下子把我的手摁在了铛上,我当时一紧张,就把春卷皮抓了起来,顺势往上一带,最后这张春卷皮打得又圆又好。”王志强大师回忆道。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgsp20250801.pd原版全文

王志强大师说:“没有师傅这一摁,我打不出这么完美的春卷皮。师傅的传承太重要了,我今天取得的成绩和师傅的教导是分不开的。我给学生们讲课时也会提到,学厨的时候一定要认真学习师傅的一招一式,这对个人的长期发展有很大作用。”

正是因为有师傅的悉心教导,再加上自己坚持学习、刻苦钻研的那份冲劲和韧劲,王志强才一步步成长为具有深厚面点造诣的面点大师。

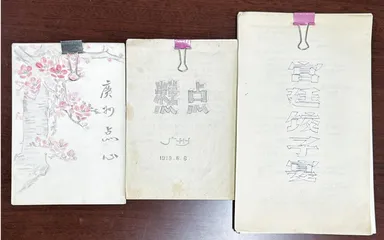

1976年,饭店派王志强到广东学习,当地点心、早茶的丰富性、美观性使他大为震惊,决心要把这些精华记录、传承下去。由于当时没有相机、手机,王志强只能用笔记录,他把每天学到的内容都记在了本子上。比如,一个面团能做多少品种的点心,各种面点的具体操作方法、流程等。时至今日,王志强大师依然保存着这些笔记本,里面的那些记录已成为面点领域的宝贵财富。“如果想做一个东西,那么一定要坚持,并进行记录,这样才能充实头脑,才能更好地将技艺传承下去。”王志强大师颇有感触地说。

面食历史源远流长 各地面点百花齐放

当记者问及我国各地区面点的异同时,王志强大师详细介绍了我国各地区的代表面点及特色。他表示,中国的面点历史源远流长,宋元时期面食发酵技艺得到发展,明清时期就形成了诸多面点流派,中国面点取得了巨大的发展。中国面点的地域特色与代表性品种充分展现了“一方水土养一方人”的饮食文化,各地结合本地区的物产、气候和民俗,形成了各具特色的面点体系。当前,中式面点主要有三大流派,即京式、苏式、广式,分别对应北方、江南和华南。

据王志强大师介绍,京式面点、晋式面点、秦式面点是北方地区较具代表性的面点品类,原料以小麦为主,讲究面团劲道,擅长发酵、押拉、油炸,口味偏咸香、厚重,充满烟火气。相比于北方面点的“豪放”,江南地区的苏式面点则“婉约”许多,其特色为米面兼用,造型精巧,口味清鲜、甜润,同时融入茶点文化,工艺细腻如画。华南地区的广式面点则善用薯芋、海鲜,借鉴西点工艺,造型纤巧,口味鲜甜。

将创新融入面点

创新贯穿了王志强大师的面点生涯,可以用“守正出奇”来概括:坚守传统面点手工制作的核心,同时大胆融合艺术、科技等跨界元素。“我们的作品不仅是食物,更是承载文化记忆与时代审美的载体,要为中式面点的现代化转型提供典范。”王志强大师说。

对此,王志强团队将传统工艺进行了现代化改良,在保留中式面点核心技法的基础上,引入新工艺与工具。在发酵创新方面,借鉴披萨酵母粉的蓬松特性,改良传统发酵面团,使面果儿的形态更立体;在工具研发方面,为精准塑形发明了专用模具。

王志强大师的面点创新并不局限于技术创新,为美食赋予文化内涵的创新之举在他的面点生涯中比比皆是。1972年首创“熊猫戏竹”起酥点心,1984年为南极科考队制作“冰山企鹅”面点,2022年北京冬奥会期间推出“冰墩墩”“雪容融”汤圆,用面点传递中国文化符号。

王志强大师在面点中融入创新元素的同时,也不忘挖掘中国传统面点技艺与文化。“近年来我发现一个现象,年轻人不爱进小吃店了。”王志强大师说,为了改变这一现象,他决定带领团队深入挖掘北京小吃,为北京小吃带来新质发展。

“北京小吃很地道,而且有文化内涵,应该让更多的年轻人喜欢北京小吃。我们准备把北京小吃做成精品,覆盖蒸、炸、煮、烙、烤、煎、流食多个品类,在赋予它们文化內涵的同时,将其制作得更加精巧。比如,我们将‘蛤蟆吐蜜做成卡通式的蛤蟆,把面茶中的麻酱拉成花,把子炸成小蝴蝶的形状,把豌豆黄和小豆凉糕以卯榫的形态呈现,让年轻人一口能吃到两种口味。而且,我们还会提供讲解服务,为大家讲解北京小吃的文化内涵。”王志强大师说,希望将北京小吃的文化内涵和制作技艺传承下来,同时融入新的创意,让年轻人吃得高兴,进而喜欢上北京小吃。

名师出高徒

王志强大师的成功之处不仅体现在保护和发扬传统面食技艺方面,还体现在他对徒弟的谆谆教导中。

60余载烹饪生涯,王志强大师一共收了80余位徒弟,每每谈及他们,他的眼中总是闪动着欣慰的光。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgsp20250801.pd原版全文