“一带一路”背景下基于科教融合理念的食品加工工艺课程教学模式初探

作者: 冯坤 赵丹 相启森 张丽华 栗俊广

在“一带一路”倡议的推动下,中国与世界各国的交流与合作不断深化,跨国企业对国际化人才的需求迅猛增长,这为高等教育的发展提供了广阔的空间。食品产业是国民经济的重要支柱,食品专业人才的培养质量关系到我国食品工业的发展和全球竞争力。在“一带一路”背景下,积极探索基于科教融合理念的食品专业人才培养模式,对于提升食品专业国际化人才的培养质量、推动我国食品行业的国际化发展具有重要意义。

一、“一带一路”背景下

食品专业国际化人才培养的必要性

“一带一路”是我国建立全面开放格局的重要措施,在我国与世界融合中发挥了巨大的作用。党的二十届三中全会指出,教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。当今世界各国之间的合作与交流愈加频繁,在此背景下,高等教育成为了社会进步不可或缺的强劲动力,不仅肩负着培养高素质人才的重任,还是推动科技创新的重要引擎。因此,高校只有不断深入分析“一带一路”背景下的人才培养需求和现存问题,积极创新国际化人才培养模式,才能为“一带一路”发展输送中坚力量。

近年来,消费者对食品多元化和品质化的需求不断提升。在政策推动和市场需求的双重驱动下,我国食品行业的规模和竞争力都得到了较大的提升。中国食品工业在全球化、多元化和创新化趋势中的发展,需要依托食品专业国际化人才的培养,因此,培养国际化食品创新型人才对于提升我国食品产业的国际竞争力具有重要意义,是我国食品产业实现高质量发展的必然要求。

二、食品专业国际化人才

培养的途径、问题及发展需求

(一)食品专业国际化人才的培养途径

目前,食品专业国际化人才的培养主要分为境外和境内两种途径。境外培养主要是国内和国外学习相结合,如学位联合培养(“2+2”双学位、“3+1+1”本硕连读)、短期访学(交换生、研学)、实践拓展(国际比赛、夏令营)等多种模式。相比之下,境内国际化培养模式则更为普遍(如“4+0”模式),通过将国外先进的教学模式和资源引入国内,丰富人才培养模式,提高学生的国际视野和综合能力,从而培养食品专业的国际化人才。

(二)食品专业国际化人才培养存在的问题

一是课程设置和学生认知发展不协调。中英互融课程是学生“在校”国际化培养的主要形式,由于学校未了解国际教育学生的学情及本校和海外合作高校的专业特色,导致制定的培养方案不合理,出现引进的教学资源与学科专业偏离等问题。二是教学内容和学科前沿衔接不紧密。高校是科技创新的生力军,但部分中英文融合课程仍使用原有的教学资源,没有紧随国际化趋势和学科前沿进行更新,在一定程度上限制了学生国际化视野的拓展和创新思维的培养。三是教学方法和人才培养需求不匹配。目前,中英融合课程仍主要采用填鸭式教学方法,缺乏对互动性、应用型教学方法的应用。四是科研与教学的融合不够。多数学生仍以知识而非能力作为学习的主要目标,忽视了知识运用能力和科创能力的培养,这与食品专业国际化人才的培养目标相悖。

(三)食品专业国际化人才的发展需求

深化教育综合改革,提升人才培养质量是党的二十届三中全会关于教育、科技、人才的重要部署。以传道授业解惑为主的传统教学模式已经不符合当前创新型人才的培养目标,中国高等教育已由科教分离模式逐渐向科教并重模式转变,科教融合是国家推动现代高等教育发展、落实科技创新战略的关键要素。教师应以“以研促教、教研结合”为指导思想,将科教融合理念深入应用到教学模式改革中,以确保食品专业国际化人才的培养成效。

三、基于科教融合理念的

食品加工工艺课程教学模式初探

郑州轻工业大学是河南省最早开展本科层次中外合作办学的公立高校之一,食品科学与工程作为该校的传统优势专业,是国家级特色专业建设点、中国工程教育认证专业。2020年,该校与意大利卡梅里诺大学联合举办的食品科学与工程专业本科教育项目获批。该项目主要采用“4+0”的合作模式,开展全日制中英文融合授课,由中外教师共同承担教学任务。食品加工工艺作为食品专业的核心课程,是本项目的必修课程。针对本项目学生的“在校”国际化培养背景,该课程通过如下四种创新教学模式推进科教融合理念的应用。

(一)启发模式:以问带学,激发学生的学习兴趣

针对学生专业基础知识储备不足、中英文专业知识联系性差等问题,教师采用了以问带学的模式。问题是激发学生思考的关键,有效的问题能够激发学生的学习兴趣。在教学过程中,教师始终坚持“以学生为中心”,借助日常生活中的现象或问题启发学生主动思考。

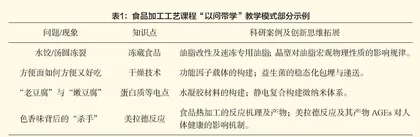

在课程教学中,教师以“以研促教,教研结合”为指导思想,通过“现象/问题-知识点-科研案例引入”的教学模式(表1),联系当前食品科学领域的研究前沿,不仅充分调动了学生的课堂参与度,使其深刻理解与掌握专业核心知识点,也锻炼了学生的科创思维。

由于食品加工工艺课程的理论脉络复杂、学科交叉性强,对学生的实践能力和创新意识要求较高,教师通过将食品加工新技术、新理论和新观点融入课堂教学,使学生的专业认知、学科交叉知识与学科前沿科研动态实现了有效衔接,对于锻炼和培养学生的创新能力具有重要意义。

(二)联动模式:线上线下双驱动,提高学生的闭环学习效率

混合式教学模式是线下传统课堂教学与线上网络环境学习的有效融合。在食品加工工艺课程教学中,教师采用了“线上+线下”双联动和“课前-课中-课后”三段式的“2+3”闭环学习模式,如图1所示。

课前,学生通过超星学习通、教材等线上模式完成自主复习和预习任务,回顾上节内容、预习下节新内容;课中,带着疑问全身心投入课堂教学,掌握并内化专业核心知识点;课后,借助超星学习通、中国MOOC、Webex等线上平台,通过课后测试、食品加工视频、微课及科研拓展文献等资源进行反思提炼,并将问题汇总反馈到下一轮的课前复习阶段,达到闭环学习。上述混合教学模式能够使学生精准把握专业知识与其应用之间的关联性,更有助于达成“学”以致“用”的目的。

(三)协同模式:中外合作育人,开拓学生的国际化视野

围绕食品专业国际化人才的培养目标,食品加工工艺课程教师要求学生在认真掌握食品加工相关中文专业知识的基础上,通过讲座、国际会议、科研项目等形式学习和了解国外食品加工领域的新技术和新工艺。例如,外教通过Webex线上平台开展食品加工与营养系列主题讲座,学生参与中外教师主持的科研项目、在国外开展本科毕业设计等。该模式能够有效拓展学生的国际化视野,促进国内外食品领域的科研合作与技术交流,推动新技术、新工艺的研发和应用。

(四)探究模式:以研促学,培养学生的科创思维

秉持科教深度融合的核心理念,学生通过食品工艺学实验能够同步参与一系列教学与科研深度融合的实验项目,从而确保教学内容始终站在学科研究的前沿,使学生实时掌握并应用学科的最新研究成果。比如,依托“基于超声波作用促进鸡肉肌原纤维蛋白低盐乳化特性形成的机制研究”,设计“低脂牛肉丸的加工工艺”“椒盐鸡柳的研发及工艺研究”等实验课题,让学生在实践中深入理解并体验低盐、健康食品的研发过程,培养其问题解决与创新能力。该模式不仅能够促进科研与教学之间的良性互动,也能为学生搭建从理论知识到实践应用的桥梁,对于培养具备国际视野、创新能力与实践能力的复合型人才具有重要意义。

综上,立足新时代,创新人才培养模式是响应深化教育改革政策、谋求国际化人才培养的必然选择,也是主动适应经济全球化,提升食品工业国际化发展和竞争力的重要举措。目前,基于科教融合理念的食品加工工艺课程教学模式仍处于探索阶段,未来还需进一步在案例引入、国际交流、培养方案等方面持续改进,从而全面提升国际化食品创新人才的自主培养能力。

基金项目:河南省研究性教学改革研究与实践项目“食品类专业科教融合‘四位一体’研究性教学模式的改革与实践”;河南省科技厅软科学项目(242400410575)。

作者简介:冯坤(1989-),男,汉族,河南周口人,讲师,博士,研究方向为食品专业教学与科研。