闽南小吃文化景观基因挖掘及其特征

作者: 王晓燕 丁鑫

八大菜系之一的闽菜由福州菜、闽南菜和闽西客家菜组合而成,闽南小吃作为闽南菜的一部分,有着鲜明的风味特色,蕴含着丰富的劳动智慧、民族精神和传统文化。但是近年来,闽南小吃的传承与发展受到了一定程度的冲击,如何更好地传承闽南小吃、保护文化的多样性,值得分析探究。

本文运用文化景观基因理论,选取代表性的闽南小吃进行文化景观基因挖掘,通过闽南小吃的形态特征、传承特征、演变特征、民俗特征等构建闽南小吃文化基因的特征指标体系,并讨论了闽南小吃的文化内涵意象,以期为闽南小吃的溯源与发展路径做出一定的贡献。

一、文献回顾

文化景观是人类为了满足某种需要,利用自然界提供的材料,在自然景观之上叠加人类活动的结果而形成的景观。区别于自然景观,文化景观带有人类的意识形态,反映了地区文化特征。国内学者刘沛林最早提出文化景观基因的概念,并基于生物学上的基因演化机制发展成文化景观基因理论。申秀英在借鉴生物基因的基础上提出建立不同区域的景观“基因图谱”,将自然科学和文化地理相结合,并且为景观区域规划和设计提供了理论指导。

近年来,国内学者对文化景观的研究不断深入完善,研究领域也从传统聚落景观扩大到非物质文化遗产、旅游开发、城市建筑等。饮食也是文化景观的一种,但是通过阅读文献发现,文化景观基因理论在饮食方面的研究较少,对于闽南饮食文化的研究更是少之又少。

闽南小吃的历史传统因素叠加文化地理上的差异,在一定程度上反映了人类社会活动的迥异,表现了地理环境对社会生活的影响。运用文化景观基因理论来探索闽南小吃的内在基因,不仅可以促进闽南小吃的传承发展,还将丰富文化景观基因理论,具有极大的社会价值和科学意义。

二、闽南小吃概况

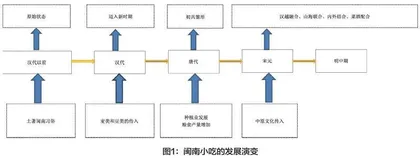

20世纪后半期,福建方言学家提出“闽南”一词,一般指泉州、厦门和漳州。早期的土著闽南民俗受两千多年来汉文化以及海外交通和中外文化的影响,逐渐吸收了国外文化和异域风俗。汉朝以后,中原地区的麦类和豆类传入福建,从此福建迈入了一个新的时期。闽南饮食在唐朝时已初具雏形,这一时期闽南地区的种植业不断发展,粮食产量不断增加。宋朝是闽南饮食蓬勃发展的时期,赵氏后裔避难移入闽地,同时也将中原文化带入闽地。宋元时期,闽南饮食已经形成了汉越融合、山海联合、内外结合、菜酒配合。明中期以后,甘薯传入福建,逐渐成为福建地区的主要食物,用甘薯作为原料的小吃种类也不断增多。闽南小吃的发展演变详见图1。

三、闽南小吃基因挖掘体系

现有的文化景观挖掘基因文献表明,文化景观基因最有效的识别方法是建立文化景观基因特征指标体系。闽南小吃是存在于人们日常生活中的以“动态”形式展现的文化景观,其发展需要社会认同以及手艺的不断传承。因此,挖掘闽南小吃背后的历史文化、制作工艺和民族特征、信仰习俗中的文化景观要素,都是基因挖掘必不可少的元素。本文借助现有的文化景观基因挖掘方法,选取闽南地区代表性小吃,建立了包括地理环境、文化背景、历史传统、演变特征等十余项指标的闽南小吃文化景观基因挖掘体系。

根据上述指标挖掘体系,我们对闽南小吃进行了景观基因挖掘:(1)通过收集选取的闽南小吃的地理特征、历史传统、文化背景、民族特征、信仰习俗、物产资源和审美心理等研究资料,结合座谈、实地考察、查阅历史文献、观看纪录片等方法,概括闽南小吃的起源、发展、演变过程等特点。(2)根据非物质文化景观基因挖掘操作指标,采用感知挖掘法、谱系挖掘法、地域挖掘法、含义挖掘法、跟踪挖掘法等,对闽南小吃的传承特征、演变特征、民族特征、意识特征进行总结提炼。

四、闽南小吃文化景观基因挖掘结果

按照基因提取方法,对闽南代表性小吃进行挖掘(见表1)。结果表明,闽南饮食经历时代的变迁形成了自己独特的小吃文化,不像传统聚落表现出的用鲜明的物质载体来体现文化内涵,闽南小吃表现更多的是以人为中心,依托自然地理环境、生产生活方式和文化交流发展而来。

五、闽南小吃的意象特征

1.地理环境对闽南小吃的影响。闽南地处东南沿海,地理环境优越,自古就与东南亚地区交往密切,海产品种类及产量丰富,产生了蚵仔煎、猫仔粥、鱼丸等小吃。又因为海上贸易频繁,给闽南传来了番薯、番茄、咖喱等原材料,番薯更是成为闽南人民日常生活中不可或缺的食材。独特的区域位置使得闽南地区和内陆的食材有很大不同,同时也体现在饮食习惯上,闽南地区饮食口味以清淡、醇香见长。与海外的交往也促使伊斯兰、阿拉伯等文化不断传入闽南,闽南文化、中原文化、海外文化不断交流融合,使闽南小吃有了多元性特征,尤其体现在烹饪和食材的多样性上。

2.闽南小吃表现的文化内涵意象。(1)形态特征。闽南小吃的外形大多来源于生活中随处可见的物体,虽然简单朴实,但却寄托了人们对美好生活的向往和祝愿。例如来源于泉州永春榜舍龟的红龟,因形似乌龟而得名,表现了闽南地区对龟这一图腾的崇拜,红龟面呈如意花案,寓意吉祥如意。

(2)命名。闽南小吃具有浓厚的乡土气息和闽南特色。有的直接以产地命名,如同安封肉、洪濑鸡爪、崇武鱼卷等;有的受到闽南语的影响,如菜头中的“菜头”在闽南语中就是萝卜的意思,而菜头就是用萝卜做成的糕点;烧肉粽的特点在于“烧”字,“烧”在闽南语中的意思就是“热”,所以说肉粽一定要趁热吃。

(3)闽南俗语中的小吃文。“蚵仔面线兜,好人来相伴”,“兜”“糊”状的汤头,寓意来年有好人相助。番薯通过海上丝绸之路传入福建,从此成为闽南贫苦人民果腹的主要食物,在很多闽南小吃的原料中都有番薯的身影。“芋仔(芋头)番薯大粒米,有吃人就饿不死”,可见番薯在闽南人心中的地位。

(4)小吃寄托着信仰。很多闽南小吃在祭祀、宴请、逢年过节等重要场合都扮演着重要的角色。旧时年节祭祀时,家家户户都要炊,发糕谐音“发(财)高(升)”,是闽南人逢年过节供桌上必不可少的供品。元宵圆是闽南人正月十五必吃的小食之一,取其“月圆人团”之吉兆。

作者简介:王晓燕(1988-),女,汉族,安徽六安人,讲师,硕士研究生,研究方向为旅游企业管理。

丁鑫(1989-),男,汉族,安徽安庆人,实验师,硕士研究生,研究方向为酒店管理、饮食文化等。