食品原料安全控制课程思政的探索与实践

作者: 崔琳琳 卫晓怡 白晨 周一鸣

高等教育肩负着人才培养的重要职责。2017年,教育部首次提出以“课程思政”为目标的课堂教学改革,为后续的课程建设提供了新方向、开辟了新途径。课程思政是新时代的思想政治教育育人创新理念,是解决思想政治和专业知识“两张皮”现象的重要解决途径,挖掘思政元素本身的深度以及同专业知识的结合度、契合度,是体现课程实效的关键点。

食品原料安全控制课程是重要的专业基础必修课程,经过多年的实践,逐步形成了食品原料属性知识、食品原料安全控制和思政培养三者相结合的课程体系。通过学习本课程,学生既要掌握专业知识,又要弘扬科学家精神;既要掌握有关食品安全的国家政策和法律法规,也要全面贯彻依法治国理念、规范未来职业行为;既要理解食品原料安全同可持续农业发展的关系,也要推进生态文明建设,充分认识到环境就是民生;既要深刻理解原料物种多样性对于国家资源可持续发展的重要性,也要具备节约、保藏、利用原料资源的意识与能力。

一、课程思政教学育人目标的重构

高校是为党育人、为国育才,要以培养担当民族复兴大任的人才为着眼点。为高质量完成课程思政建设,就需要加强教师在课程思政建设方面的意识和能力,明确课程思政教学育人目标,全面梳理课程内容,结合课程特点,深挖课程思政元素,并将其有机融入课堂、实训、作业、研讨等各环节,更好实现立德树人这一根本任务。

食品原料安全控制课程基于学校定位,围绕食品质量与安全专业的培养目标,在原本以知识、技能为主的课程目标基础上,通过查找资料及调研,新增了思政目标,将课程特点同德育教育相结合,确定了该课程四个层面的目标。在知识层面,讲授国内外农业现状、食品原材料流通情况、原料特性及安全生产等;在能力层面,引导学生能够合理利用食物资源,理解环境可持续发展对原料生产的影响,并具备分析食品安全事件的能力;在素质层面,拓展学生的国际视野,培养团队合作能力和科学素养;在价值观层面,不断弘扬科学家精神,树立食品安全观念,提高资源节约意识,推进生态农业。

二、课程思政内容的建设

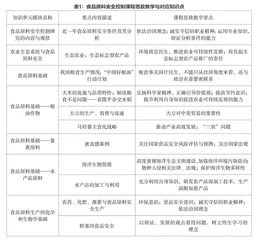

课程思政建设需要基于“全员育人、全程育人、全方位育人”的教育理念,强调主流价值观在教学过程中的引领作用,整合学科资源,融入人文、生态、创新、共赢等多层次思维方式,形成一体化的课程体系。同时,采用适当的教学方法,将思政元素同知识点有机融合,改善高校德育“孤岛化”。通过这样的教学改革,让学生在理解、掌握、拓展课程知识的同时,还能正确认识生态农业与食品安全的关系、食品原料物种的多样化与国家贸易及民生的关系,强化政治认同、道德观念等,推动思政与专业教育协调有效发展。课题组利用原有的知识单元模块与知识点,适当地融入了各种思政要素,具体见表1。

三、提升课程思政教学效果的具体措施

1.提高教师的课程思政建设意识和能力。首先,坚定职业理想和责任感。高校教师在日常、细微的教学环节中应时刻体现出崇高的职业理想和责任感,对学生价值塑造产生积极影响,激活课程的内动力,真正发挥出思政教学独具的引领作用。其次,树立思政教育主体意识。做好思政教育关键在教师,为此,教师要树立思政教育主体意识、落实主体责任、回归教育初心,在课堂上充分发挥主动性和创造性,起到思想政治教育者的作用。最后,积淀思政教育知识。在思政教育过程中,教师不仅要将最新的理论成果和时政动态及时、完整、正确地传递给学生,还要通过生动的案例、鲜活的故事讲好中国故事。为此,教师需要不断提升自我修养,依托高校教师网络培训中心、“学习强国”等平台,积极参加法律职业伦理、工程伦理、人文教育等专题培训,汇集思政元素,并通过教研室、教学团队、课程组等基层教学组织学习、交流,增强课程思政融入的吸引力和说服力。

2.改变教学模式与方法。当前,信息化快速发展,给教育带来了不同的教育理念。因此,教师要转变传统的教育模式与方法,充分利用好校内、校外两种资源,开展“云思政”,凸显出其多样性、开放性、共享性、时间碎片性、隐性教育等多种优势。同时,教师还要结合翻转课堂、问题驱动教学法、案例教学法等多元化的教学模式,让思政元素能够不生硬,有机融入到专业知识点中,实现全过程育人。

(1)PBL教学。PBL即问题驱动教学法,不同于传统以教师为主体的教学方法,该方法以学生为中心、以项目问题为起点,围绕目标开展教学,可以帮助学生实现知识、能力、素质协调发展。在实际教学过程中,教师可以社会主义核心价值观与食品原料研发及安全控制的关系为主题,邀请海内外的优秀校友、专家学者、政府相关机构人员等通过网络会议或者录播的方式,与校内学生就食品法律法规、食品安全、动植物新资源开发与利用、科研精神、职业修养等方面开展交流,引导学生运用创意思维、创新能力,最终达到能够合理利用食品原料资源的教学目的。

(2)案例教学。案例教学法是提高课程思政教学效果的重要抓手之一,通过在课堂上引入先进人物及事迹、新闻事件及评论、科学研究结论及讨论等相关内容素材,可以加强课程内容与现实生活的贴近度,有助于学生建立对各类食品原料安全控制的感性认知和理性掌握,提高课程讲授的感染力,培育和弘扬社会主义核心价值观,提升学生的“爱国情怀”“为民意识”,激发学生接受思政教育的主动性。

3.采用合理的评价方式。课程评价是教学效果的指挥棒,既可以验证课程思政是否达到有效的价值引领作用,也可以达到“以评促学、以评促教”的根本目的;既能探析学生思想政治素养发展状况,也能洞察思政教学目标、内容等方面的设计效果。因此,合理的教学评价方式应该是结果性评价和过程评价相结合,考察课堂教学设计是否凸显教学思政目标、教学模式和方法是否具备将专业和思政教学进行有机融合的功效、教学拓展知识是否具有启迪学生思想的作用、师生互动环节是否有助于提升学生的精神世界等,从而实现科学评价课程思政教学成果的目的。

综上,根据《高等学校课程思政建设指导纲要》要求,教师需要在教学中深度挖掘思想政治元素,贯穿于教学目标、课程内容、教学方法以及考核评价等全过程,坚持立德树人、知识储备、能力发掘一体化,帮助学生树立正确的“三观”,激励学生既有探索未知、追求真理的坚定信心,也有实现中华民族伟大复兴中国梦的职责使命,从而为社会和国家培养出合格人才。

基金项目:上海商学院2022年度课程思政示范课程建设项目(SBS-2022-XJKCSZ-04);2022年上海商学院第三批基层党建质量提升工程党建工作样板支部。

作者简介:崔琳琳(1981-),女,高级实验师,硕士研究生,研究方向为植物新资源的深度开发与利用。

*通信作者:周一鸣(1981-),男,教授,博士,研究方向为植物新资源的深度开发与利用。