现代烹饪技术中食品污染物检测技术的优化与应用

作者: 石统帅

摘 要:针对现代烹饪过程中的食品污染物检测需求,重点探究了烹饪过程中挥发性有机物、重金属和有害代谢物的快速检测方法。通过优化检测参数、改进样品处理方法,建立了适用于不同烹饪工艺的检测技术体系。优化后的检测技术在餐饮企业生产中具有较强的实用性,可有效监控烹饪全过程的食品安全。

关键词:现代烹饪;污染物检测;快速检测;在线监控;食品安全

Optimization and Application of Food Pollutant Detection Technology in Modern Cooking Technology

SHI Tongshuai

(Qingdao Hotel Management Vocational and Technical College, Qingdao 266041, China)

Abstract: In order to meet the demand of food pollutant detection in modern cooking process, the rapid detection methods of volatile organic compounds, heavy metals and harmful metabolites in cooking process were explored. By optimizing test parameters and improving sample processing methods, a test technology system suitable for different cooking processes was established. The optimized detection technology has strong practicability in the production of catering enterprises, and can effectively monitor the food safety of the whole cooking process.

Keywords: modern cooking; pollutant detection; rapid detection; intelligent monitoring; food safety

现代烹饪技术发展衍生出高温油炸、无烟烹饪、分子料理等新型加工工艺,相应的污染物检测技术急需创新和优化。当前,传统检测方法在检测效率、适用性和操作便利性等方面已难以满足实际需求。而开发快速、准确的检测技术,建立实时监控体系,对提升餐饮企业食品安全管理水平,保障消费者健康具有重要意义。

1 烹饪过程污染物检测对象

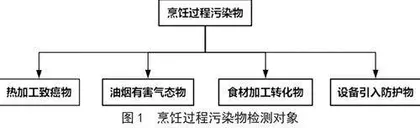

现代烹饪过程中的污染物可分为四大类:热加工致癌物、油烟有害气体、加工转化物和设备防护物,如图1所示。

1.1 热加工产生的致癌物质

现代烹饪中的高温加工工艺容易产生多种致癌物质,其中以多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs)和杂环胺(Heterocyclic Amines,HCAs)最为典型。在油炸、烘烤等高温工艺中,食材表面温度往往超过200 ℃,导致蛋白质、脂肪等有机物易发生热裂解和重组。研究表明,油炸过程中产生的苯并芘含量与温度和时间呈明显正相关,当温度超过180 ℃时,其含量迅速上升。通过改进检测技术,可快速确定这些致癌物的含量,为调控烹饪参数提供依据。

1.2 油烟中有害气态组分

餐饮油烟中含有大量挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,VOCs)和半挥发性有机物(Semi-Volatile Organic Compounds,SVOCs),主要包括醛类、酮类、有机酸和多环芳烃等。在炒制过程中,食用油受热分解产生甲醛、丙烯醛等低分子醛类化合物;蛋白质等食材组分热分解后会释放氨气和胺类物质。通过气相色谱-质谱联用等技术可实时监测油烟中各类有害气态组分的浓度变化,为油烟净化设备的改进提供数据支持。

1.3 食材加工污染转化物

食材在加工过程中会发生复杂的化学反应,产生多种污染转化物。淀粉类食材在高温下会生成丙烯酰胺,其含量与加工温度和美拉德反应的程度密切相关。腌制、发酵等工艺可能导致亚硝酸盐向致癌性N-亚硝胺类物质转化。针对这些污染转化物,需要建立全程监控体系,追踪其转化规律,进一步优化加工工艺参数。

1.4 设备引入防护物质

现代餐饮设备在使用过程中可能向食材中迁移有害物质。不锈钢制品在高温、酸性条件下会释放铬、镍等重金属;特氟龙等不粘涂层在过度加热时会分解产生全氟化合物;橡胶密封圈、塑料容器等可能释放增塑剂、双酚A等有机物。这些设备引入的防护物质虽然含量较低,但具有较强的生物富集性,长期摄入可能危害健康。因此,有必要通过固相萃取-液相色谱等技术定期监测这些物质的迁移量,确保其含量符合食品安全标准要求。

2 快速检测技术改进

2.1 重金属检测仪器升级

传统重金属检测仪器在餐饮现场应用中存在体积大、操作复杂等问题。针对这些不足,可开发新一代便携式X射线荧光光谱仪,以实现同时检测食材中铅、汞、砷和铬等多种重金属。采用微型化X射线管和高灵敏度硅漂移探测器,将仪器体积降低至便携水平,使检测限达到ppb级别。同时,集成智能数据处理系统,实现一键式检测和结果分析,操作人员只需要简单培训即可熟练使用,从而有效提高现场的检测效率。

2.2 有机物现场检测方法

针对餐饮加工过程中产生的挥发性有机物和酚类物质,可通过改进气相色谱-离子迁移谱联用技术进行定性定量分析。①采用新型多级预浓缩装置提高检测的灵敏度,确保在1 min内完成甲醛、苯系物等有机物的定性和定量分析。②开发基于比色法的快速检测试纸,通过特异性显色反应实现油炸油中极性组分和过氧化值的快速测定。③开发便携式拉曼光谱仪,结合表面增强技术,可快速检测食材中的农药残留和非法添加剂,为餐饮企业原料验收提供技术支持。

2.3 代谢物筛查技术优化

食材在储存和加工过程中会产生多种代谢物,部分具有潜在毒性,因此可从以下几个方面进行改进。①优化液相色谱-三重四极杆质谱联用技术,建立包含黄曲霉毒素、展青霉素等多种真菌毒素的筛查库。②改进样品前处理方法,如采用QuEChERS技术对多种残留物质快速提取,可将样品处理时间从传统的4 h缩短至30 min。③开发基于人工智能的数据分析系统,自动识别未知代谢物的分子结构,为新型污染物的发现和鉴定提供工具。

2.4 检测流程标准规范

为确保检测结果的准确性和可比性,应制订标准化的操作流程。①建立分级检测体系,将检测项目按照风险等级和紧急程度分为快速筛查和确证分析两个层次。②完善样品采集规范,明确不同类型食材的取样要求和保存条件。③规范数据记录格式,开发统一的检测报告模板,实现检测数据的可追溯性。④建立质量控制体系,通过加标回收实验、平行样测定等手段保证检测结果的可靠性。

3 在线监测系统开发

3.1 智能烹饪污染物感知

针对现代烹饪设备,开发集成式污染物感知系统,采用多传感器阵列技术实现对烹饪过程的全程监控。在炒锅、蒸箱等关键设备中配备温度传感器、气体传感器和光学传感器,构建多维度监测网络[1]。温度传感器实时监测烹饪温度,当温度超过180 ℃时会自动发出预警,防止过度加热产生有害物质;气体传感器可以检测烹饪过程中挥发的醛类、酮类等有机物,评估油品变质程度;光学传感器通过反射光谱分析食材表面发生美拉德反应的程度,预测致癌物的生成风险。此外,系统采用自适应算法,可根据不同烹饪工艺自动调整监测参数。

3.2 油烟排放监测装置

研制新型油烟在线监测装置,采用微流控技术和光电传感技术实现油烟污染物的实时分析。在排风管道中设置多级采样点,通过微型泵将油烟气体引入检测单元。检测单元通过集成颗粒物传感器和VOCs传感器,可同时监测油烟中PM2.5含量和挥发性有机物浓度。装置采用模块化设计,便于清洗维护;内置自清洁系统,定期清除沉积物,保证长期稳定运行;配备温湿度补偿模块,消除环境因素对检测结果的影响。此外,监测数据可通过无线网络实时上传至控制中心,能够实现油烟排放的动态监控。

3.3 加工过程数据采集

建立基于物联网技术的食品加工过程数据采集系统。在关键加工环节,布置智能传感终端,采集温度、湿度、压力等工艺参数。开发专用数字化采集模块,记录食材品质变化数据,包括色泽、质地、水分等[2]。系统采用分布式架构,支持多点同步采集;数据传输采用加密协议,确保信息安全。此外,设计便携式快速检测单元,并根据需要灵活部署,实现对临时加工点的监控。采集的数据经过预处理后存入数据库,为工艺优化和质量控制提供依据。

3.4 监测预警平台构建

开发基于云计算的食品安全监测预警平台,实现对采集数据的智能分析和风险预警。平台采用微服务架构,包含数据接入、分析处理、预警发布等功能模块。建立多层次的预警模型,结合历史数据和专家经验,对污染物超标、工艺异常等风险进行评估。设计分级预警机制,根据风险程度自动触发不同级别的预警信号。平台应支持移动端访问,管理人员可通过手机App实时查看监测数据,接收预警信息。同时,平台应具备数据挖掘功能,可分析污染物产生规律,为制订防控措施提供决策支持。

4 餐饮生产线技术应用

4.1 中央厨房监测装备

针对中央厨房规模化、标准化生产的特点,研发多功能食品安全监测装备系统。在原料验收环节,配置便携式农药残留快速检测仪和重金属检测仪,以实现原料质量的快速筛查。在加工环节,设置智能测温探头和热成像仪,监控食材加工温度,确保烹饪过程达到灭菌要求。在包装环节,采用ATP荧光检测仪进行餐具和工作台表面的卫生监测。同时,在中央厨房的不同区域安装多点式微生物采样器,定期采集环境样本进行分析。

4.2 连锁餐饮检测规范

建立适用于连锁餐饮企业的分层次检测规范体系。①根据食材风险等级,制订不同的检测频次。高风险食材如生食海鲜每批次必检,中风险食材如肉类每周抽检,低风险食材如粮油制品每月抽检。②明确各门店的检测设备清单,包括快速测油仪、糖度计、盐度计等基础设备以及食品安全快速检测试剂盒[3]。③规定各类检测项目的标准操作流程,确保不同门店检测结果的可比性。④建立检测数据上传和共享机制,实时掌握各门店的检测情况,及时发现和处理食品安全隐患。

4.3 特色餐饮技术配套

针对火锅、烧烤等特色餐饮业态,开发专门的检测技术配套方案。在火锅店配备智能汤底检测系统,通过电导率、pH值等指标实时监控汤底品质,当发现异常时及时提醒更换。在烧烤店安装红外测温系统,监控烤制温度,防止食材过度烤制产生致癌物。例如,研发便携式腌制品检测装置,确保能够快速测定腌制食材中的亚硝酸盐含量[4];设计调味料快速检测方案,重点监测酱料中的防腐剂、增稠剂等添加剂含量,确保特色菜品的安全性。

5 技术优化成果验证

5.1 污染物控制指标

通过在50家大型餐饮企业的应用实践,对优化后的检测技术进行污染物控制效果评估。在重金属检测方面,优化后的X射线荧光光谱技术将铅、汞、砷等重金属的检出限降低至0.1 mg·kg-1,满足国家食品安全标准要求。在有机污染物检测中,改进的气相色谱-质谱联用技术可同时检测15种常见挥发性有机物,检出限达到1.0 μg·kg-1,检测结果与国家标准方法的相对标准偏差控制在±15%以内。微生物快速检测技术将大肠杆菌、沙门氏菌等致病菌的检测时间从传统的72 h缩短至12~24 h,准确率达到90%。此外,设备污染物迁移检测技术可以实现不锈钢制品中铬、镍等金属的定量分析,为设备管理提供依据[5]。

5.2 经济投入产出比

针对不同规模餐饮企业的成本效益分析表明,优化后的检测技术具有合理的经济性。经调研统计,不同规模餐饮企业采用检测技术的投入产出情况如表1所示。从表中数据可以看出,不同规模餐饮企业的投入和收益存在明显差异。在线监测系统作为可选择的配置,初期投入20~25万元,通过提高生产效率、降低能耗,年均节省成本2~3万元。快速检测技术降低了对第三方检测的依赖,每年可节省检测费用1~2万元。考虑到食品安全的重要性,建议企业根据自身规模选择合适的检测技术配置方案。

6 结语

优化后的污染物检测技术在检测效率、准确性和实用性方面均取得明显提升,可以实现从传统检测向快速检测、实时监控的转变。该技术在多家餐饮企业的应用证实了其实用价值。未来,应加强检测技术的集成创新,开发适应不同类型餐饮企业需求的解决方案,为餐饮行业食品安全保障提供技术支持。

参考文献

[1]刘敬.烹饪加工对不同营养成分的影响与策略探究[J].食品界,2024(12):35-37.

[2]冯媛媛.烹饪营养与食品安全课程思政元素融入课例分析[J].食品界,2024(12):47-49.

[3]梁敏燕,邓剑康.高职院校烹饪类专业学生食育培养途径的探究[J].食品界,2024(12):102-104.

[4]王南南.现代食品加工技术对传统烹饪方法的影响分析[J].现代食品,2024,30(16):45-47.

[5]王前进.烹饪方式对食品营养成分的影响及优化策略[J].中国食品工业,2024(3):158-161.

作者简介:石统帅(1997—),男,山东临沂人,硕士,助教。研究方向:烹饪职业教育、食品科学。