粮油中转基因成分的检测

作者: 吴艳青

摘 要:随着全球农业科技的迅猛发展,转基因技术在粮油作物中的应用日益广泛。本文探讨粮油中转基因成分的检测方法,分析粮油中转基因成分检测面临的困境,并提出相应的对策,以提升检测准确性和监管效能。

关键词:粮油;转基因成分;检测方法

Detection of Genetically Modified Components in Grain and Oil

WU Yanqing

(Zhoukou Product Quality Inspection and Testing Center, Zhoukou 466000, China)

Abstract: With the rapid development of global agricultural science and technology, transgenic technology has been widely used in grain and oil crops. This paper discusses the detection methods of genetically modified components in grain and oil, analyzes the difficulties faced by the detection of genetically modified components in grain and oil, and puts forward corresponding countermeasures to improve the detection accuracy and supervision efficiency.

Keywords: grain and oil; genetically modified components; detection methods

随着全球农业科技的迅速发展,转基因技术逐渐成为提升农作物产量、抗病虫害能力及适应环境变化的重要手段[1]。尤其在粮油作物领域,转基因技术的应用广泛[2]。尽管现有的检测技术能够有效识别转基因成分,但仍存在一定的技术瓶颈。例如,粮油产品在加工过程中,原料的转基因成分可能会受到破坏或降解,导致转基因DNA的含量显著降低,这对检测的灵敏度和准确性提出了更高的要求。此外,转基因成分的检测还面临着样本复杂性高、背景干扰严重等问题,这些问题都增加了检测过程中的技术难度。为了有效应对上述挑战,本研究系统地研究和分析粮油中转基因成分的检测方法,探讨粮油中转基因成分检测面临的困境以及应对对策。

1 粮油中转基因成分的检测方法

1.1 常规检测方法

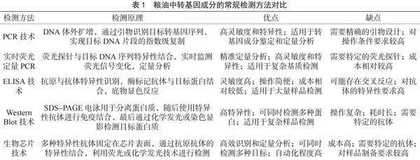

目前,粮油中转基因成分的常规检测方法主要包括聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)技术、实时荧光定量PCR、酶联免疫吸附(Enzyme Linked Immunosorbent Assay,ELISA)技术、蛋白质免疫印迹(Western Blot)技术和生物芯片技术[3]。5种检测方法的对比见表1。

1.2 快速检测方法

针对转基因大豆油和玉米油等粮油产品的检测,快速试纸条技术通过特异性抗体与转基因特定蛋白或DNA片段的结合,能够在5~10 min内提供直观的检测结果。此外,时间分辨荧光试纸条技术的应用进一步提高了检测的灵敏度和特异性,尤其适用于转基因外源蛋白或DNA片段的高效检测。在实际应用中,时间分辨荧光试纸条特别适用于转基因大豆油中CaMV 35S启动子或玉米油中PAT基因的快速筛查,其操作简便,检测过程仅需15 min,且结果可通过便携式荧光读取仪进行定量分析。

2 粮油中转基因成分检测面临的困境

2.1 油脂中DNA提取难度大

由于食用油的制取原料、原料处理方式、加工工艺(如压榨、精炼、脱臭等)以及储存条件的多样性,往往会显著影响油脂中DNA的残留量及其完整性[4]。特别是在经过深度加工(如精炼和脱臭)后,油脂中的DNA含量急剧下降至纳克级,且分子结构受到严重破坏,导致其提取难度大幅增加。例如,精炼过程中使用的高温(通常在100~150 ℃)和高压(0.1~0.5 MPa)条件会导致DNA的热降解和片段化,从而使DNA分子变短,无法进行有效的PCR扩增。此外,脱臭步骤中使用的高温蒸汽处理(180~250 ℃)和长时间(30~60 min)处理进一步加剧了DNA的降解和损失。此外,油脂中存在的脂肪、蛋白质、多糖等复杂基质成分会与DNA形成共沉淀,进一步干扰提取过程,降低DNA的纯度和得率。例如,油脂中的高浓度脂肪会形成脂肪-DNA复合物,导致DNA在提取过程中难以完全分离,影响后续检测的准确性。蛋白质和多糖也会与DNA结合,形成难溶的共沉淀物,增加了提取步骤中的损失。

2.2 标准缺失

据统计,我国目前2 300余种食品添加剂中,约920种(占40%)拥有明确的检验标准,而剩余1 380余种(占60%)的检测方法尚未形成统一规范。这一现象在转基因粮油产品的检测领域尤为突出。转基因成分的检测不仅涉及复杂的科学技术原理,如核酸扩增技术和蛋白检测技术等,还需经过多次严格的实验论证,包括方法的特异性、灵敏度、重复性以及在不同基质中的适用性验证。此外,由于转基因成分检测方法的开发周期较长,从初步实验设计到最终形成国家标准,通常需要历时数年,包括3~6个月的初步实验设计、1~2年的实验室验证、6~12个月的方法标准化以及1~2年的国家标准制定。较长的周期在一定程度上限制了相关标准的更新速度,导致市场上可能存在一些新的转基因产品尚未有对应的检测标准[5]。

2.3 转基因成分追溯难

在粮油产品中,转基因成分的检测一直是食品安全监管的难点之一。一旦抽检发现大豆油等产品中的转基因成分超标,执法人员就需要进行深入的调查和分析。对于大豆油样品,如果检测出转基因成分超标,首先需要明确该产品的具体类别,如是纯大豆油还是混合食用油,因为不同的产品类别可能有不同的转基因成分标准和要求。同时,了解产品的生产工艺也至关重要。例如,压榨工艺对转基因成分的保留率较高,通常在85%以上,而精炼工艺通过高温处理和化学反应可以有效降低转基因成分的含量,保留率一般不超过60%。此外,需要进一步调查不合格的具体原因,如原料是否受到了转基因污染,或者在加工过程中是否存在疏漏,导致转基因成分的混入。为了获取准确的信息,执法人员通常需要采用多种调查手段,如走访供应商和生产企业,审查生产记录和质量控制文件,甚至进行实验室复检等。然而,由于粮油供应链的复杂性,从原料到成品的多个环节都可能引入转基因成分[6]。

3 粮油中转基因成分检测面临困境的应对对策

3.1 提高DNA提取效率

为了提高粮油中转基因成分检测的DNA提取效率,确保样品的均匀混合是至关重要的第一步,需要将样品充分研磨并使用机械混匀器进行混合,确保每个成分都能被均匀分散。在预处理过程中,应使用含有EDTA和RNase抑制剂的保护液,以防止DNA降解,同时将样品储存于-20 ℃的冰箱中,以维持DNA的稳定性。在提取方法的选择上,根据实验的具体需求,可以选择硅胶柱法、磁珠法或酚/氯仿提取法等。例如,对于大豆油样品,由于其含有丰富的脂类成分,更适宜选择磁珠法以去除脂质干扰并提高DNA纯度。为了优化提取条件,可以适当增加溶解时间,建议将样品与裂解液在65 ℃水浴中孵育30 min,以有效破坏细胞壁和核酸蛋白质,确保在推荐温度下进行操作,并通过反复搅拌和离心(12 000 r·min-1,10 min)的方式确保试剂与样品的充分混合。在某些情况下,加入10 μg的载体RNA可以显著提高DNA的提取效率,通过竞争性结合减少DNA的降解,特别是在样品DNA含量较低的情况下效果更为明显。在完成DNA提取后,应使用紫外吸收光谱检测DNA的浓度和纯度,同时通过1%琼脂糖凝胶电泳检测DNA的完整性,避免出现降解片段。最后,还需在PCR反应中验证所提取的DNA的可用性,通过设计特异性引物检测目标序列,确保PCR扩增的效率和特异性。

3.2 加快转基因粮油检测标准制定与更新

为了解决我国粮油中转基因成分检测标准覆盖不全面和更新速度慢的问题,可以借鉴已发布的国家标准如《转基因产品通用检测方法》(GB/T 38505—2020),通过加快新转基因产品的检测标准立项与制定工作,缩短从初步实验设计到国家标准发布的周期,并确保整个过程高效有序。同时,建立快速响应机制,对新出现的转基因产品及时开展检测方法研究,确保市场上的新产品能够迅速纳入监管范围。为了提高标准制定的科学性和适用性,相关部门之间的跨部门合作尤为重要。通过共享资源和协同推进,参考《植物及其产品转基因成分检测 抽样及制样方法》(SN/T 1194—2020)等行业标准,可以更加精准地开发和验证检测方法。另外,加大对实验室基础设施和人才的投入,提升实验室对新转基因产品检测的能力,加强实验室间的比对和能力验证,确保检测结果的准确性和可靠性。此外,国际交流合作也不容忽视。积极参与国际食品法典委员会等国际组织的活动,引进和转化国际先进标准,可以加快我国食品添加剂和转基因产品检测标准的国际化进程。

3.3 提高粮油中转基因成分检测的监管效能

为了提高粮油中转基因成分检测的监管效能,相关部门需建立联合工作组,通过定期召开协调会议,共享资源和信息,确保从原料采购到成品包装的每个环节都受到严格监管。联合工作组应定期对供应商进行实地考察,审查其供货记录和检测报告,确保大豆原料中的转基因成分含量不超过0.1%,并重点关注其储存条件和运输过程,确保原料在储存和运输过程中不会受到转基因污染。在生产企业方面,联合工作组应详细检查每一批生产原料的采购凭证、检测报告和记录,同时审查生产工艺流程,包括压榨或精炼的具体操作步骤,确保压榨工艺对转基因成分的保留率不超过85%,而精炼工艺的温度控制在200~250 ℃,时间控制在30~60 min,通过高温处理和化学反应将转基因成分的保留率降至60%以下。此外,联合工作组应重点关注生产过程中转基因原料的分离和标识要求,确保企业在生产环节中使用专门的转基因原料储存区和生产线,避免交叉污染。对于混合食用油的生产,联合工作组应审查其调配比例和标识,确保转基因成分的比例不超过1%,并严格按照相关标准标注转基因信息,以保障消费者的知情权。联合工作组还应调取并审阅企业的生产记录和质控文件,如生产批号、加工日期、操作人员记录等,确保所有数据翔实、准确;采用区块链技术对生产数据进行实时记录和监控,确保每个环节的可追溯性。

4 结语

现有技术能有效识别转基因成分,但仍面临油脂中DNA提取难度大、标准缺失及转基因成分追溯认定难等挑战,未来应注重技术创新与标准规范并重,并引入高通量筛选技术和智能化检测设备。

参考文献

[1]李静静.近红外分析仪在粮油检验中的应用[J].中外食品工业,2024(8):49-51.

[2]王利丹,王佳雅.粮油检测实验室质量和技术要求分析[J].粮油食品科技,2022,30(2):167-175.

[3]周艳华,覃世民,李涛.粮油质量安全事故防范及应对技术研究[J].粮食与油脂,2017,30(8):15-17.

[4]沈泓,李超,李珏.分子生物学技术在转基因食品检测领域中的研究进展[J].中国农业信息,2017(15):57-59.

[5]葛文亮,王文彬,胥传来.基于磁性纳米粒子的粮油制品真伪鉴别技术研究[J].食品与生物技术学报,2016,35(11):1224-1231.

[6]蔡军,李慧,胡梦龙,等.粮油作物及饲料转基因成分检测能力验证结果分析[J].食品安全质量检测学报,2016,7(9):3761-3766.

作者简介:吴艳青(1988—),男,河南周口人,大专,助理工程师。研究方向:粮油检验。