中小学校园餐饮食品中食源性致病菌检测方法及应用研究

作者: 张菁菁

摘 要:中小学校园餐饮食品的安全问题直接关系到学生群体的健康与社会稳定。食源性致病菌污染是校园食品安全的主要隐患,常见的致病菌包括沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特菌等,这些细菌主要通过食材交叉污染、储存不当等途径传播,对学生的健康构成严重威胁。本文系统梳理了食源性致病菌传统检测方法及其局限性,重点探讨了快速检测技术的优势及其在中小学校园中的实际应用效果。并通过分析检测技术的适用场景及实际案例,提出优化校园食品安全管理中检测策略的必要性与可行性,为提升中小学食品安全保障水平提供参考。

关键词:中小学校园;食源性致病菌;检测方法;餐饮食品;快速检测

Detection Methods and Application Research of Foodborne Pathogenic Bacteria in Catering Food in Primary and Secondary School Campuses

ZHANG Jingjing

(Lixia District Center for Disease Control and Prevention, Jinan 250000, China)

Abstract: The safety issues of campus catering and food in primary and secondary schools are directly related to the health and social stability of the student population. Foodborne pathogen contamination is a major hazard to campus food safety. Common pathogenic bacteria include Salmonella, Escherichia coli, and Listeria monocytogenes, which are mainly transmitted through cross contamination of food ingredients and improper storage, posing a serious threat to students’ health. This article systematically reviews traditional detection methods for foodborne pathogens and their limitations, with a focus on exploring the advantages of rapid detection technology and its practical application effects in primary and secondary school campuses. And by analyzing the applicable scenarios and practical cases of detection technology, the necessity and feasibility of optimizing detection strategies in campus food safety management are proposed, providing reference for improving the level of food safety assurance in primary and secondary schools.

Keywords: primary and secondary school campuses; foodborne pathogenic bacteria; testing methods; catering food; quick detection

中小学生免疫系统尚未发育完全,因此易受食品安全问题影响。校园餐饮食品因加工、储存环节复杂,常被沙门氏菌、大肠杆菌等食源性致病菌污染,从而引发胃肠炎或食物中毒。传统检测方法虽然准确但耗时较长,难以满足快速响应的需求。近年来,快速检测技术因其高效性和灵敏度,逐渐成为校园食品安全的重要保障[1]。本文探讨食源性致病菌的危害及检测方法,分析这些技术在中小学餐饮食品中的应用,旨在为优化食品安全管理提供参考依据。

1 中小学校园餐饮食品中食源性致病菌及其危害

1.1 常见食源性致病菌种类与特征

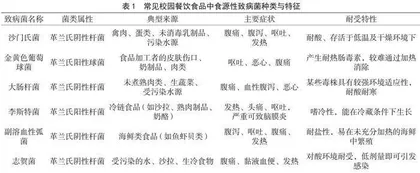

中小学校园餐饮食品中存在多种食源性致病菌,这些致病菌主要源于集体食品的采购、储存及加工环节中的污染风险。常见的食源性致病菌包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌和副溶血性弧菌等。沙门氏菌和金黄色葡萄球菌通常通过受污染食材或不规范操作进入食品链,可引发急性胃肠炎或食物中毒[2];而李斯特菌和副溶血性弧菌多来源于冷链食品和海产品,其较强的耐受性对供应链管理提出了更高要求。表1归纳了校园餐饮食品中常见的致病菌种类及其特征。这些致病菌的感染不仅威胁学生的健康,还可能引发学校群体性食物中毒事件,甚至通过供应链影响家庭和社区。因此,对致病菌的种类特性进行系统性总结,不仅是深入研究其传播机制和检测方法的基础,也为制订精准的风险防控策略提供了重要的理论依据。

1.2 食源性致病菌传播途径与潜在健康风险

中小学校园餐饮食品中食源性致病菌传播途径贯穿于食材采购、加工处理、储存运输和就餐环境等各个环节。在采购环节,若食材未经严格检疫,如禽肉、水产品或蔬菜被病菌污染,则病菌将进入食品供应链。在加工处理环节,交叉污染也是主要风险之一,未区分生熟食品区域或使用未经彻底清洁的工具,都可能导致致病菌的传播。在储存和运输环节,冷链条件不达标可能加速致病菌繁殖,显著增加食品安全隐患。

中小学生摄入受污染食品后,因其免疫系统较弱,容易出现腹痛、腹泻、呕吐等胃肠炎症状,严重时甚至引发败血症、脑膜炎等并发症,某些食源性致病菌(如李斯特菌)甚至会危及生命。若食源性疾病在学校暴发,不仅会影响学生身体健康,还可能引发群体性食物中毒事件,导致管理危机、社会恐慌以及经济损失。因此,有效管控食源性致病菌传播途径是保障中小学食品安全的关键任务。

2 食源性致病菌检测方法及应用研究

2.1 传统检测方法及其局限性

传统检测方法以微生物培养为核心,主要包括选择性培养基分离法、生化鉴定法和血清学鉴定法。这些方法的优势在于检测结果具有高度的可靠性和科学性,尤其在致病菌种类鉴定方面仍被视为“金标准”。在校园餐饮食品检测中,传统方法通常用于确认沙门氏菌、大肠杆菌等食源性致病菌的存在。例如,选择性培养基可以有效分离目标菌株,而生化试验则进一步验证菌株的特定代谢特性。

尽管传统方法科学性较高,但其局限性也十分明显,尤其在中小学校园餐饮环境的实际应用中面临诸多挑战。①传统检测方法时间成本较高,一般需要24 h至数天才能获得结果,无法满足校园食品安全快速检测的需求。②操作过程复杂且对实验室环境要求较高,这在中小学校园缺乏专业检测设备和技术人员的情况下难以推广。③由于某些致病菌(如嗜冷性李斯特菌)具有耐受特性,传统方法的灵敏度和检测覆盖范围有限,可能导致漏检的风险。

2.2 快速检测技术

2.2.1 免疫学检测技术

免疫学检测技术是一种基于抗原与抗体特异性结合的生物化学检测方法,广泛应用于食品安全领域中的食源性致病菌检测。此类技术利用抗原抗体反应的高度特异性和灵敏性,通过可视化或定量的方式对目标致病菌进行快速筛查(如图1所示)。常用的方法包括酶联免疫吸附试验(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISA)和胶体金试纸条检测,它们具有高效、便捷的特点,可以满足中小学校园餐饮食品的快速检测需求。

ELISA技术利用抗原与抗体的特异性结合特性,通过酶标记反应将微量目标放大至可检测范围。该方法包括样本预处理、抗原-抗体反应、酶标记物作用及结果检测等步骤,最终通过比色分析实现对目标物质的定量测定。ELISA的检测时间通常为2~3 h,灵敏度和特异性较高,适合检测食品中的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。当需要评估某批食材是否受到沙门氏菌污染时,可以采用ELISA方法检测样本中的目标菌株。若反应显色,则表明样本中含有目标菌,需进一步采取措施。然而,由于该技术依赖特定的实验设备和操作流程,通常仅限于实验室环境下的确认检测,而不适用于现场快速筛查。

胶体金试纸条检测是一种便携式快速检测技术,其工作原理与ELISA相似,通过金标抗体与目标抗原特异性结合实现快速筛查。该方法适用于中小学校园等现场环境中的初步检测,用于评估是否存在致病菌污染。胶体金试纸条的主要优势在于检测过程简单、无须复杂设备支持,且能在10~20 min内提供可靠的检测结果。在校园餐饮突发食品安全事件中,胶体金试纸条可以作为首选应急检测工具。例如,通过快速检测可判断是否存在李斯特菌污染,从而及时隔离受污染食品,有效减少风险传播。尽管其灵敏度略低于ELISA,但作为应急检测手段已足够满足校园食品安全的基本需求。

2.2.2 分子生物学检测技术

分子生物学检测技术通过对食源性致病菌的遗传物质(如DNA或RNA)进行分析,能够快速、精确地检测出目标菌株。该技术以其高灵敏度、高特异性以及对低浓度样本的检测能力,被广泛应用于食品安全检测中。从样本处理到结果分析的整个流程中,若扩增或标记未成功,可通过调整反应条件避免误检或漏检(如图2所示)。主要检测方法包括聚合酶链反应(Polymerase Chain Reaction,PCR)、环介导等温扩增(Loop-Mediated Isothermal Amplification,LAMP)和基因芯片技术,这些技术能够快速锁定污染源,为食品安全防控争取时间。

PCR技术通过扩增目标基因序列来检测致病菌,整个过程包括DNA提取、扩增反应和产物分析3个主要步骤。从样本中提取目标DNA后,利用特异性引物和耐热聚合酶在热循环仪中扩增特定基因片段(如沙门氏菌的invA基因)[3]。扩增完成后,通过凝胶电泳分析扩增产物,以确认是否存在预期的条带。该方法适用于实验室环境中的高精度检测。

LAMP技术能够在恒定温度下高效扩增目标基因,其操作流程包括DNA提取、等温扩增和结果判定3个主要步骤。该方法无须依赖热循环仪,可在1 h内完成扩增,具有快速简便的特点,适用于现场即时检测。例如,在检测金黄色葡萄球菌时,可通过荧光或显色反应快速判断是否为阳性结果。

基因芯片技术利用固定在芯片表面的探针同时检测多种致病菌的基因序列。操作流程包括样本制备、基因标记、杂交反应和信号检测等关键步骤,适用于复杂环境下的多目标检测任务。例如,在校园食品安全抽检中,基因芯片技术可快速识别沙门氏菌、大肠杆菌和李斯特菌等常见食源性致病菌,为全面风险评估提供科学依据。

2.2.3 新兴检测技术

近年来,随着科学技术的快速发展,新兴检测技术在食品安全领域逐渐显示出其优势。这些技术以高灵敏度、便携性和多功能性著称,特别适合应对中小学校园餐饮食品安全这一复杂场景。主要技术包括CRISPR-Cas系统检测技术和纳米传感技术。

CRISPR-Cas系统检测技术是基于基因编辑原理开发的一种快速检测方法。它通过利用Cas蛋白与目标DNA或RNA的特异性识别,结合荧光信号或显色反应,实现对致病菌的高灵敏度检测。其检测流程包括样本准备、靶标序列识别、CRISPR-Cas反应和结果解读等步骤。CRISPR技术的灵敏度极高,能够检测样本中微量的目标基因,且操作时间较短(通常在30~60 min内完成)。此外,该技术还具有良好的便携性,可结合便携式设备进行现场检测。例如,在校园食品安全检测中,CRISPR技术可快速检测沙门氏菌或李斯特菌的特定基因序列,特别适用于群体性食物中毒事件的紧急筛查。