新生儿辅食中潜在过敏原的食品安全标准研究

作者: 万涟红

摘 要:新生儿辅食中的过敏原风险是食品安全领域的核心挑战。本研究系统分析了新生儿辅食中常见过敏原的分布特征及其健康影响机制,并提出了基于酶联免疫吸附试验(Enzyme Linked Immunosorbent Assay,ELISA)检测技术与区块链智能溯源的技术保障体系。两者的协同有利于形成“检测-追溯-优化”闭环,可解决传统管理中的检测滞后、追溯低效与跨境合规难题。本研究可为完善婴幼儿辅食过敏原标准体系提供技术框架与实施路径。

关键词:新生儿辅食;过敏原;酶联免疫吸附试验;区块链溯源;食品安全

Abstract: The risk of allergens in complementary foods for newborns is a central challenge in the field of food safety. In this study, the distribution characteristics and health effects of common allergens in neonatal complementary foods were systematically analyzed, and a technical guarantee system based on enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) detection technology and blockchain intelligent traceability was proposed. The synergy between the two is conducive to the formation of a closed loop of “detection-traceability-optimization”, which can solve the problems of lagging detection, inefficient traceability and cross-border compliance in traditional management. This study can provide a technical framework and implementation path for improving the standard system of complementary food allergens for infants and young children.

近年来,新生儿食物过敏发病率逐年上升,其健康危害涵盖短期症状与长期免疫系统异常。辅食中的过敏原分布复杂,涉及乳制品、谷类、坚果等多类食品,且加工过程可能改变其致敏性或引入交叉污染。现有食品安全标准在过敏原阈值设定、加工过程监管及跨境合规适配等方面存在一定的不足,需结合高灵敏度检测技术与全链条追溯体系提升防控效能。本研究聚焦酶联免疫吸附试验(Enzyme Linked Immunosorbent Assay,ELISA)与区块链溯源的协同机制,通过精准检测与可信数据管理,构建覆盖“原料-生产-流通”的过敏原风险控制体系,为婴幼儿辅食的标准化生产与全球化监管提供技术支撑。

1 新生儿辅食中潜在过敏原的风险评估

1.1 常见的食品过敏原及其在新生儿辅食中的分布

食品过敏是新生儿健康管理中的重要问题,某些辅食中的成分可能引发免疫系统的异常反应,导致婴幼儿出现皮肤过敏、消化不良、呼吸道症状甚至严重的过敏性休克。所以识别和分析辅食中的常见过敏原,对于食品安全标准的制定和婴幼儿食品生产具有重要意义。

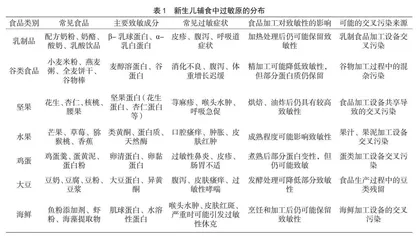

新生儿辅食中的过敏原主要来源于乳制品、谷类食品、坚果、水果、鸡蛋、大豆和海鲜等。不同食品类别的过敏原不仅存在于食品本身,还可能通过食品加工、交叉污染或成分掺杂的方式增加摄入风险。此外,部分食品的加工方式可能影响过敏原的活性,一些高温处理后仍然保持致敏性的蛋白质对婴幼儿的健康构成了潜在威胁。所以针对不同食品类别的过敏原特性,需要进行系统分析,以提供科学依据。为了更直观地了解新生儿辅食中过敏原的分布情况,表1列出了常见的食品类别、过敏原成分、加工方式对致敏性的影响,可能的交叉污染来源及食品安全标准要求[1]。

从表1可以看出,食品过敏原的分布涉及多个方面,包括食品本身的成分、加工方式对致敏性的影响,交叉污染的可能性以及食品安全标准的规范要求。食品加工可能影响过敏原的稳定性,如部分蛋白质在加热后仍具有致敏性,而某些经过发酵处理的食品可能会降低过敏风险。此外,食品加工过程中,设备未清洁彻底可能会导致交叉污染,使非致敏食品受到污染,从而引发婴幼儿的过敏反应。

1.2 过敏原对新生儿健康的影响及过敏机制

1.2.1 过敏原对新生儿健康的影响

新生儿食物过敏主要影响消化、皮肤和呼吸系统,严重时可引发过敏性休克。消化系统症状包括腹泻、呕吐和腹胀,长期可导致营养吸收不良,影响生长发育。皮肤表现为湿疹、荨麻疹和瘙痒,源于免疫介质释放及皮肤屏障发育不完善。呼吸道过敏可能导致鼻塞、气喘,甚至气道阻塞,严重情况下可危及生命。部分婴幼儿对极少量过敏原也可能产生剧烈反应,因此食品安全管理需严格控制婴幼儿辅食中的过敏原,以降低风险。

食物过敏不仅会引起短期症状,还可能对免疫系统产生长期影响,如慢性肠道炎症、微生态失衡及免疫疾病风险增加。此外,食物过敏可能限制饮食多样性,影响婴幼儿正常营养摄入。因此,合理膳食规划和严格的食品安全标准对于降低过敏风险至关重要。

1.2.2 过敏机制及免疫系统反应

食物过敏主要由免疫系统异常反应引起,其中免疫球蛋白E(Immunoglobulin E,IgE)介导的免疫反应最常见。当新生儿免疫系统识别特定食物蛋白后,B细胞会产生特异性IgE抗体,再次接触该过敏原时,IgE与肥大细胞受体结合,引发组胺、白三烯等炎症介质释放,导致皮肤瘙痒、肠道蠕动异常和呼吸道收缩等过敏症状。

除IgE介导的急性反应外,还有T细胞介导的迟发型过敏,其症状出现较晚,常表现为慢性胃肠炎和顽固性湿疹,检测较为复杂。目前,婴幼儿免疫系统尚未成熟,肠道菌群在免疫调节中发挥关键作用。健康的菌群可增强免疫耐受,减少对食物蛋白的异常应答,而菌群失衡可能提高过敏风险。此外,遗传因素也影响食物过敏的发生概率,父母有过敏史的婴幼儿风险更高。因此,制定婴幼儿食品安全标准时,应综合考虑免疫系统发育、个体差异及遗传因素,以降低过敏原对健康的不良影响。

为降低新生儿辅食中的过敏原风险,食品安全管理需要在食品生产、检测、流通等环节采取技术手段进行干预。精准的食品过敏原检测可以提高食品安全控制的有效性,智能食品溯源可以确保食品成分的透明度。为了实现这些目标,食品安全技术的发展显得尤为重要。

2 新生儿辅食过敏原食品安全保障措施

2.1 基于ELISA技术的精准检测

ELISA技术基于抗原-抗体的特异性结合原理,通过免疫学方法对新生儿辅食中的过敏原进行定量检测。其核心优势在于高灵敏度和高特异性,能够检测食品中痕量过敏原。例如,针对牛奶蛋白的检测限可达到ppm(百万分之一)级别,满足国际食品安全标准对过敏原残留的监管要求。基于ELISA技术的新生儿辅食过敏原检测流程见图1。

样本前处理阶段需根据辅食的物理状态针对性调整操作步骤。液体类辅食(如果汁、配方奶)通过离心去除悬浮颗粒与脂类杂质,保留可溶性过敏原;固体或半固体辅食(如米粉、肉泥)需经机械均质化与超声破碎处理,破坏细胞结构以释放包埋的过敏原(如麸质蛋白或乳清蛋白)。此步骤直接影响后续抗原提取效率,例如未充分均质化的谷物制品可能导致麸质残留量被低估。抗原提取通过缓冲液稀释样本,降低辅食基质中多糖、色素或酸性成分对免疫反应的干扰。缓冲液配方需匹配目标过敏原的理化特性,例如磷酸盐缓冲液适用于大多数蛋白质类过敏原的稳定提取。提取后的样本需过滤去除纤维或颗粒物,避免堵塞微孔板反应腔。

免疫反应阶段依赖高特异性抗体的精准识别。微孔板预包被的抗体针对过敏原的线性表位或构象表位设计,如花生过敏原Ara h1的单克隆抗体可避免与豌豆或扁豆蛋白的交叉反应。恒温孵育(通常为37 ℃)促进抗原-抗体结合,洗涤步骤采用含吐温-20的缓冲液清除未结合的杂质,以降低背景噪声。显色反应中,辣根过氧化物酶(Horseradish Peroxidase,HRP)标记的二抗与底物(如TMB)作用生成蓝色产物,反应终止后转化为黄色,颜色深度则与过敏原浓度正相关。

信号分析阶段通过酶标仪测定450 nm波长下的吸光值,结合标准曲线完成定量分析。标准品需覆盖实际检测范围,并设置阴性对照(缓冲液)与阳性对照(已知浓度过敏原)验证系统的可靠性。例如,欧盟认证的R5抗体ELISA试剂盒通过检测麸质中的醇溶蛋白片段,可识别20 mg·L-1以下的残留量,满足“无麸质”标签法规要求[2]。

该技术的应用贯穿辅食生产链的关键环节:原料验收阶段筛查大豆、坚果等高风险原料的交叉污染;生产过程中监控设备清洁后的过敏原残留(如牛奶蛋白);产品检测时验证标签声明的合规性(如“低致敏配方”)。国际标准(如AOAC 991.19)[3]已将其列为官方检测方法,部分国家要求企业定期提交ELISA检测报告作为市场准入条件。该技术的局限性集中在加工食品中过敏原的结构变化。高温灭菌或水解处理可能破坏抗原表位,导致检测值偏低。解决方案如采用针对热稳定表位的抗体(如牛奶酪蛋白抗体),或联用质谱法验证结果。

2.2 基于区块链的智能溯源

在婴幼儿辅食过敏原风险控制体系中,区块链技术通过去中心化数据存证与智能合约规则,弥补了单一检测技术(如ELISA)在过程追溯与跨环节协同中的不足。其核心实施路径分为数据层、网络层、合约层与应用层(图2),覆盖从原料到消费终端的全链条可信追溯。

数据层整合多源异构信息,确保过敏原数据的可信性与完整性。ELISA检测仪通过API接口实时上传检测结果(如牛奶蛋白浓度),数据字段包含样本编号、检测时间及阈值判定状态;生产线温湿度传感器与设备清洁记录经边缘服务器加密后上链;原料供应商的资质文件通过OCR识别转为结构化数据,存储于IPFS网络并哈希上链。数据核验采用双签名机制:企业节点对ELISA报告签名,监管节点通过RSA-2048公钥验证,从源头上杜绝伪造风险。

网络层采用“主链-子链”混合架构,适配复杂供应链场景。主链由监管部门与国际检测机构维护,存储全局规则(如过敏原安全阈值、召回指令);子链按环节划分为原料链、生产链与物流链,通过中继链实现跨链交互。共识机制采用优化版PBFT算法,15 s内完成企业自检、第三方验证与监管审核。例如,生产链子链中,某批次米粉的ELISA检测数据需经工厂签名、第三方实验室复核、监管合规校验后,生成新区块并同步至主链,确保数据权威性。

合约层嵌入3类智能规则,实现过敏原风险的实时管控。阈值响应合约监控ELISA检测值,若花生蛋白检出量≥0.1 mg·L-1,自动冻结库存并拦截物流;交叉污染防控合约校验生产线清洁记录,未达高温冲洗标准时禁止启动后续生产;动态标签合约在数据合规后生成含Merkle Root摘要的二维码,供消费者扫码验证[4]。合约执行依赖链上数据触发,如某豆基辅食的ELISA检测值异常将直接触发召回指令,无须人工干预。

应用层打通消费者查询与穿透式监管功能。消费者扫描产品二维码,可获取ELISA检测详情(检测值、仪器编号)、生产线清洁时间戳以及物流温控曲线;监管部门通过超级节点密钥追溯任意环节原始数据,如调取过敏原超标批次的生产线影像验证操作合规性。技术优化聚焦链下的数据强化,ELISA设备集成TEE防止数据篡改,零知识证明技术保护企业敏感信息,跨链桥接适配欧盟与中国法规差异,实现跨境辅食的合规流通。

该体系与ELISA检测技术形成闭环协同:ELISA通过高灵敏度定量分析提供过敏原实时数据(如特定蛋白浓度),直接驱动区块链智能合约的阈值判定规则,触发自动拦截或召回指令;区块链则基于分布式账本记录过敏原污染的完整路径(如原料来源、生产设备编号、物流节点),通过追溯结果反向优化ELISA检测的关键控制点布局(如加强高风险环节的抽样频率或调整检测靶标)。两者的技术耦合体现在数据互验机制——ELISA确保上链数据的精准性,区块链通过不可篡改特性保障检测结果的追溯可信度,同时借助零知识证明(ZKP)与跨链协议,在保护企业隐私的前提下实现跨境合规适配[5],最终构建“检测-阻断-溯源-优化”的全链条动态防控体系。

3 结语

本研究揭示了新生儿辅食中过敏原的分布规律及其对婴幼儿健康的双重影响(免疫异常与发育风险),并基于ELISA与区块链技术提出了系统性解决方案。ELISA技术通过优化抗体设计与标准化流程,实现了过敏原的高灵敏度检测,显著提升了原料筛查与终产品合规性验证的效率;区块链技术通过分层架构与智能合约,构建了数据可信、实时响应的溯源网络,解决了跨境标准差异与污染路径追溯难题。两者的技术耦合形成动态防控闭环:ELISA数据驱动区块链的阈值判定与自动阻断,区块链反馈污染节点优化检测布点。这一协同模式不仅降低了误标与召回延迟风险,还为国际过敏原标准互认提供了技术范式。

参考文献

[1]孟俊宏,杨沛洁,谭津,等.麸质过敏原及其检测分析方法研究进展[J].保鲜与加工,2025,25(1):148-156.

[2]魏晓杰,乔素冬,代稳,等.特应性皮炎患儿血清过敏原检测结果分析[J].临床研究,2025,33(1):118-120.

[3]马鑫.外泌体及其携带活性分子对牛乳过敏反应及脂质代谢的影响[D].南昌:南昌大学,2024.

[4]柳文锋.预包装食品中小麦过敏的风险评估研究[D].南昌:南昌大学,2024.

[5]索科.基于质谱技术的食物过敏原检测[D].上海:上海海洋大学,2024.