西部地区某市2023年食源性疾病监测结果分析

作者: 陈乐 曾嘉 刘慧

摘 要:目的:分析我国西部地区某市食源性疾病监测结果的特征。方法:对西部地区某市2023年监测到的2 346例食源性疾病病例进行流行特征描述,分析不同月份、人群的分布特征。结果:食源性感染与食源性中毒在不同年龄段、职业、发生场所的分布差异有统计学意义(P<0.05),可疑食物主要是乳与乳制品525例(22.38%)、肉与肉制品类454例(19.35%)、粮食类及其制品401例(17.09%)。结论:西部某市食源性疾病以11月左右为发生高峰期,主要影响儿童和老年群体。提示相关部门应持续加强对乳与乳制品等食物的安全监测。

关键词:西部地区;食源性疾病;流行病分析

Analysis of the Surveillance Results of Foodborne Diseases in a City in Western Region During 2023

CHEN Le, ZENG Jia, LIU Hui*

(Changsha Medical College, Changsha 410219, China)

Abstract: Objective: To analyze the characteristics of foodborne disease surveillance results in a city in western China. Method: A total of 2 346 foodborne disease cases detected in a city in western region in 2023 were described, and the distribution characteristics of different months and populations were analyzed. Result: There were statistically significant differences in the distribution of foodborne infection and foodborne poisoning in different ages, occupations and places of occurrence (P<0.05). The main suspect foods were milk and dairy products in 525 cases (22.38%), meat and meat products in 454 cases (19.35%), and food and its products in 401 cases (17.09%). Conclusion: The peak of foodborne diseases in a city in western region is around November, mainly affecting children and the elderly. Relevant departments should continue to strengthen the safety monitoring of milk and dairy products.

Keywords: western region; foodborne diseases; epidemiological analysis

食源性疾病由食品中的病原体如微生物和毒素引起,常表现出恶心、呕吐、腹痛和腹泻等典型症状[1]。食源性疾病的发病率是食品安全的直接指标,随着国家对食品安全的重视,其监测也成为公共卫生的重要组成部分。食品安全是重要的公共卫生问题,影响公众健康。由于人口流动、饮食习惯变化和食品加工差异,新的食源性疾病问题不断出现,使得食品安全形势更加严峻。疾病监测能够系统地收集资料,及时预警,防范疾病扩散,并为防控提供基础和依据[2]。西部地区某市作为经济和旅游中心,面临复杂的食源性疾病防控挑战,分析该市食源性疾病监测结果的特征,可为相关部门加强疾病预防和控制提供助力。

1 调查对象与方法

1.1 研究对象

选择从西部地区某市疾病预防控制中心调取的2023年1—12月报告的食源性疾病的患者信息作为研究对象,共2 346例,报告是市区各级疾控中心和哨点医院提交资料的汇总。食源性疾病判定参照国家卫生健康委发布的《食源性疾病监测报告工作规范(试行)》[3]。

1.2 研究方法

组建数据收集小组专职负责该项调查数据的采集,根据《食源性疾病的监测报告》采集案例发生时间、病例性别、病例年龄,以及病例职业、可疑中毒食品等信息。

1.3 质量控制

采取如下3项措施进行研究过程的质量控制:①食源性疾病病例报告来源于报告系统的导出,确保收集数据的内容的规范性及完整性;②由培训合格的数据收集小组具体负责数据收集和分析过程;③分析之前对数据进行复核,存在偏差或明显不符合规范的情形要通过查询原始资料进行确认。

1.4 统计分析

用SPSS 22.0统计软件对数据分别进行录入、筛选和统计分析,计数资料用χ²检验,等级资料用Z检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 西部地区某市2023年食源性疾病时间分布

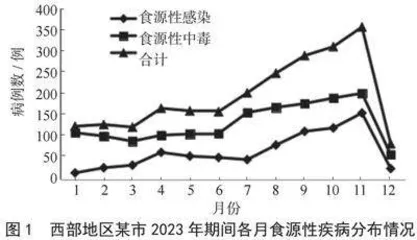

2 346例食源性疾病包含799例食源性感染和

1 547例食源性中毒。如图1所示,2023年1—12月的食源性感染发病数普遍低于食源性中毒发病数;食源性疾病病例暴发集中6—11月,从6月份起食源性感染/食源性中毒报告数逐月增多,11月份为高峰期。

2.2 西部地区某市2023年食源性疾病病例的人群分布特征

2.2.1 性别分布

2 346例研究对象中有男性1 179例(50.26%)、女性1 167例(49.74%),食源性疾病患者性别构成的差异无统计学意义(χ²=0.018,P>0.05)。详见表1。

2.2.2 年龄分布

2 346例食源性疾病患者的年龄在1 d至93岁之间,0~9岁为主要发病年龄段(28.77%),其次为60岁及以上人群(18.71%)。食源性疾病患者年龄构成的差异有统计学差异(Z=118.616,P<0.05),详见表2。

2.2.3 职业分布

2 346例食源性疾病患者的职业分布以农、工、牧民(28.64%)和儿童、婴儿(26.68%)居多,教师、学生(9.29%)和干部职业(6.86%)等文化程度相对较高的职业,发病数明显较低。食源性疾病患者职业分布构成的差异有统计学差异(χ²=122.370,P<0.05)。详见表3。

2.3 西部地区某市2023年食源性疾病发生场所及可疑食物的分布

西部地区某市2023年食源性疾病发生场所分布构成的差异有统计学意义(χ²=26.623,P<0.05),主要发生场所为家庭,共1 114例(47.49%)。详见表 4。

可疑食物分布依次为乳与乳制品525例(22.38%)、肉与肉制品类454例(19.35%)、粮食类及其制品401例(17.09%)、蔬菜类及其制品332例

(14.15%)、水果类及其制品252例(10.74%)、饮料与冷冻饮品类100例(4.26%)、豆及豆制品84例(3.58%)、蛋与蛋制品66例(2.81%)、婴幼儿食品58例(2.47%)、混合食品42例(1.79%)和其他食品32例(1.36%)。

3 结论与讨论

通过分析西部地区某市2023年食源性疾病流行特征,发现该市食源性疾病报告病例数随月份呈先增加后降低趋势,在11月达到高峰。2023年累计报告的食源性疾病病例中,男性和女性病例数相近;职业分布以农、工、牧为主,经济发达、人口密集、人口流动频繁地区为主要高发地区;引起发病的可疑食品中,乳与乳制品占22.38%,其次为肉与肉制品占19.35%,这可能与该市居民的饮食习惯有关。

发病患者多为0~9岁的儿童和60岁以上的老年人,这可能与以下几个因素有关。①对于儿童和老年人而言,其自身免疫能力相对较弱,更易受病原体感染。②对于儿童而言,其个人卫生习惯意识正在养成中,不良的卫生习惯增加了病原体通过食物传播的风险[4]。③对于老年人而言,随着年龄的增长,患有慢性疾病的概率增加,这可能会导致机体免疫病原体入侵的能力下降[5]。

发病职业以农、工、牧民和幼、托、散居儿童居多,这可能与他们的工作环境和生活习惯有关。农、工、牧民由于经常接触自然环境和动物,更容易暴露于各种病原体和污染物中。此外,这部分职业群体可能缺乏足够的食品安全知识和意识,导致他们在食品处理、储存和制备过程中采取的措施不当,增加了被感染的风险[6]。对于幼托和散居儿童,他们的免疫系统尚未完善,抵抗力较弱,更容易受到病原体的侵袭。另外,由于家长或相关人员对儿童的监管和照顾存在不足,如在托幼机构或散居环境中对于食品安全的监管措施不够到位,导致被感染的风险增加[7]。

在1—11月,报告病例数随月份逐月增加,并在11月达到暴发高峰值,究其原因可能是该市属于大陆性高原半干旱气候,夏季较我国其他地区来临时间有所推迟,夏季温暖,气候宜人,给微生物的繁殖提供了良好的外部条件[8]。而在12月至次年5月份气候寒冷,不利于微生物的外部繁殖,食物变质时间延长,发病率相对较低[9]。

在所有可疑的致病食品中,乳与乳制品占据首位,这可能与当地居民的饮食习惯有关。肉制品和乳制品在该市居民的饮食结构中占有较大的比重,因此相关部门需要加强对这些食品的监管,以降低食源性疾病发生的风险[10]。食源性疾病的暴发场所主要以家庭为主,反映出家庭饮食习惯的问题,同时也暴露出食品安全知识普及方面的不足。人们对食品安全知识的了解相对匮乏,缺乏自我鉴别的能力。因此,加强食品安全知识的宣传和普及显得尤为重要,这不仅有助于提高公众的食品安全意识,还能增强他们的自我保护能力,从而有效预防食源性疾病的发生。

参考文献

[1]杨振兴,覃芸,冯莲,等.2018—2020年柳州市食源性疾病监测结果分析[J].公共卫生与预防医学,2024,35(5):37-40.

[2]王君梅,周文僮,王兴生,等.2018—2022年玉溪市食源性疾病监测分析[J].云南医药,2024,45(4):15-19.

[3]佚名.国家卫生健康委关于印发食源性疾病监测报告工作规范(试行)的通知[J].中华人民共和国国家卫生健康委员会公报,2019(10):11-14.

[4]邓建凯,蔡建泽,陈秀媚,等.2020—2023年浙江省某三甲医院食源性疾病流行病学特征及病原学分析[J].应用预防医学,2024,30(4):305-309.

[5]耿洁,童晶,杜阳光,等.2019—2022年徐州市儿童食源性疾病病原谱监测结果[J].江苏预防医学,2024,35(4):518-519.

[6]刘创善,王诗琼,施向东,等.2013—2022年南宁市食源性疾病暴发事件流行病学特征分析[J].职业与健康,2024,40(14):1915-1918.

[7]邓婵,颜淑妩,周奇文,等.2019—2023年衡阳市食源性疾病监测结果分析[J].慢性病学杂志,2024,25(7):968-972.

[8]苗华,徐英华,倪楠.2020—2022年山东省泰安市食源性疾病哨点医院主动监测结果分析[J].预防医学论坛,2024,30(7):499-502.

[9]赵志涛,张珊珊,张莹.2019年至2023年济源市7 916例食源性疾病病例监测结果分析[J].临床研究,2024,32(7):5-8.

[10]王超,王同瑜,牛彦麟,等.2018—2022年北京市食源性疾病流行病学特征及空间聚集性分析[J].实用预防医学,2024,31(7):778-782.

基金项目:湖南省大学生创新性实验项目(ZX10713003-002-008)。

作者简介:陈乐(2003—),男,湖南衡阳人,本科在读。研究方向:食源性疾病流行病学调查。

通信作者:刘慧(1984—),女,湖南永州人,硕士,副教授。研究方向:食源性疾病安全调查。E-mail: 10271930@qq.com。