粮食霉变和芽变快速检测方法分析

作者: 张艳 王伟 乔澎波

摘 要:霉变和芽变是导致粮食品质劣化的常见因素,研究霉变和芽变的快速检测方法有利于粮食的安全存储。快速检测法将粮食中的过氧化氢酶活性作为判断依据,在检测之前利用高速搅拌机处理霉变或芽变的粮食籽粒,分别获取籽粒外部洗涤液和籽粒匀浆液,再通过酶活性检测仪获取相关数据,可在30 min内完成所有检测操作。经实验探究,快速检测法在灵敏度、稳定性以及不同粮食品种的适应性方面均表现良好,足以达到提高检测速度的目的。

关键词:粮食;霉变;芽变;快速检测方法

Analysis of Rapid Detection Methods for Mildew and Budding of Grain

ZHANG Yan, WANG Wei, QIAO Pengbo

(China Grain Henan Quality Inspection Center Co., Ltd., Zhengzhou 450000, China)

Abstract: Mouldy and budding are common factors that lead to the deterioration of grain quality. The study of rapid detection methods for mouldy and budding is conducive to the safe storage of grain. The rapid detection method uses the catalase activity in grains as the judgment basis. Before detection, use the high-speed mixer to treat the moldy or budding grain grains, obtain the external washing solution and the grain homogenate respectively, and then obtain the relevant data through the enzyme activity detector. All detection operations can be completed within 30 minutes. Through experimental exploration, the rapid detection method performs well in sensitivity, stability and adaptability of different grain varieties, which is enough to achieve the goal of improving detection speed.

Keywords: grain; mildew; budding; fast detection method

粮食霉变和芽变检测在粮食存储和调运管理中应用频繁,现行的霉变粒检测法可实现粮食霉变快速检测,但该方法对霉变初期发展阶段的检测效果较差。现行的粮食芽变检测方法为化学滴定法,其缺点为操作烦琐、效率低下。因此,开发出快速、稳定、可靠的粮食霉变和芽变检测方法具有重要的现实意义,酶活性检测原理为实现这一目标创造了有利的条件,应对其开展研究。

1 粮食霉变快速检测方法

1.1 粮食霉变的快速检测原理

粮食霉变主要由真菌引起,快速检测的依据为霉菌产生的过氧化氢酶,该检测原理具有间接性,不能判断霉菌种类,但能够有效反映粮食霉变的严重程度,在霉变发展的各个阶段均能发挥作用。检测设备为酶活性检测仪,耗时约为30 min,符合快速检测的要求[1]。

1.2 制备粮食籽粒外部洗涤液

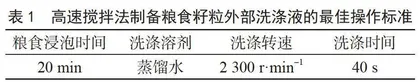

粮食籽粒外部洗涤液对霉变检测效果影响突出,在制备洗涤液时应评估洗涤溶剂、洗涤转速、洗涤时间以及粮食浸泡时间对过氧化氢酶活性的影响程度。分别针对以上4个影响因素开展实验探究。在洗涤转速实验中,将转速从0逐渐提升至2 500 r·min-1,同时检测小麦样品籽粒洗涤液中的过氧化氢酶活性,发现酶活性随转速先升高,后基本保持不变,在2 300 r·min-1时接近峰值

960 U/100 g,故将其作为最佳转速。蒸馏水对轻微霉变的粮食具有更强的洗涤效果,故选用蒸馏水。在粮食浸泡时间方面,为避免过度浸泡导致籽粒易破损,对比不同浸泡时长下的籽粒硬度,选择20 min浸泡处理时长。综合以上实验,最佳操作标准如表1。

1.3 粮食霉变快速检测技术应用效果分析

1.3.1 霉变程度检测的灵敏度分析

(1)制取不同霉变程度的粮食水。将粮食破碎后加入少量无菌水,形成粮食水,再吸取适量粮食水进行霉变培养。培养箱温度设定为30 ℃,随着时间的延长,粮食水中的霉菌数量和过氧化氢酶含量不断增加,从而得到不同霉变程度的粮食水。

(2)霉变检测灵敏度对比。运用快速检测法和平板计数法在不同时间点检测霉变的粮食水,重点观察过氧化氢酶活性和霉菌的数量,将不同时间点的检测结果绘制成曲线,如图1所示。过氧化氢酶活性在0~3 d内有所提升,但提升幅度较小。第6 d的检测结果显示酶活性显著增强,第6~15 d小幅增强,但整体趋于稳定。霉菌的数量在0~6 d内小幅增加,在6~9 d内发展速度最快,随后增长速度有所放缓,但依然维持在较高的水平[2]。使用酶活性检测仪检测过氧化氢酶的活性,霉菌数量检测运用平板计数法。

1.3.2 霉变程度检测的稳定性分析

(1)试验方案。选取3种粮食籽粒样品,其霉变程度分别为轻微霉变(样品1)、中度霉变(样品2)、重度霉变(样品3)。通过平板计数法检测3种样品的霉菌数量,运用快速检测法分别对这3类样品各自开展8次过氧化氢酶活性检测,并求得平均值,结果如表2所示。

(2)试验结果分析。①过氧化氢酶活性与霉菌数量呈正相关,换言之,酶活性越高,霉菌数量也越多。②同种样品多次检测的结果较为稳定,未出现严重偏离预期的异常数据,说明快速检测法对粮食霉变严重程度的检测效果具有稳定性。以样品2的检测数据为例(表3),8次检测的过氧化氢酶活性均在300 U/100 g左右。在理论研究中利用相对标准差(RSD)评价多次重复测定的离散程度,如果RSD值小于15%,说明检测结果的可信度较高[3]。3种样品8次检测结果的RSD值分别为5.35%(样品1)、3.21%(样品2)、5.99%(样品3),均低于15%,再次印证了快速检测法的可靠性和稳定性。

2 粮食芽变快速检测方法

2.1 制备粮食籽粒匀浆提取液

2.1.1 粮食籽粒匀浆提取液的制备方法

过氧化氢酶在芽变粮食籽粒内部,需通过破碎和离心操作制取籽粒匀浆,在籽粒匀浆内存在一定浓度的过氧化氢酶。

2.1.2 粮食籽粒匀浆制备的影响因素控制

(1)破碎程度对匀浆制取效果的影响分析。粮食籽粒的破碎程度在一定程度上影响了匀浆中过氧化氢酶的含量,根据经验,籽粒破碎程度较高时,匀浆中过氧化氢酶的含量通常也更高[4]。分别选取3种搅拌转速,转速1为4 500~9 500 r·min-1,转速2为9 500~16 000 r·min-1,转速3为16 000~20 000 r·min-1。检测对应的过氧化氢酶活性,转速1对应的酶活性为150 U/100 g,转速2对应的酶活性172 U/100 g,当转速大于18 500 r·min-1后,酶活性增加值不再明显,因此,将最佳转速确定为18 500 r·min-1,该转速下可达到最佳破碎程度。

(2)温度对匀浆制取效果的分析。温度对过氧化氢酶的活性影响较大,高速搅拌机破碎粮食籽粒的过程中会因摩擦产生一定的热量,进而导致粮食籽粒匀浆升温,影响酶活性。试验中需将匀浆温度控制在30 ℃以内,防止机器产生的热量破坏酶活性。因此,将初始水温设定为5 ℃,同时在搅拌混合物中加入适量冰块,实施降温。

(3)离心操作对匀浆制取效果的分析。离心过程涉及两个关键参数,分别是离心机转速和离心操作时长。通过试验发现离心机转速为4 500 r·min-1时,过氧化氢酶的活性达到峰值,继续增加转速几乎不能再提高酶活性,因此最佳离心转速确定为4 500 r·min-1。以18 500 r·min-1破碎粮食籽粒,以4 500 r·min-1做离心处理,检测不同离心时长下的过氧化氢酶活性,发现离心操作的最佳时长为2 min。

2.2 粮食芽变快速检测实践

2.2.1 快速检测法对不同粮食品种的适应性分析

选取众信麦998、郑麦136和百农307作为试验对象,在适宜温度下进行发芽培养,以相同的时间点检测样品中过氧化氢酶的活性,绘制3种试验对象在芽变状态下的酶活性曲线(图2)。经过初始检测,3种小麦未芽变时的过氧化氢酶活性分别为

(301±5)U·g-1、(150±5)U·g-1、(85±5)U·g-1。芽变监测时长为48 h,每6 h检测一次酶活性。3种粮食籽粒芽变后的酶活性曲线均呈增长趋势,众信麦998的酶活性在0~12 h内小幅增长,郑麦136和百农307在这一时段内的酶活性增幅低于众信麦998。芽变12 h后,3种小麦样本的酶活性均显著提升,且增速较为平稳,3条曲线的走向基本保持一致,说明快速检测法能够满足不同粮食品种的芽变检测需求。

2.2.2 检测粮食的不同芽变阶段

粮食的芽变过程可人为地划分为多个阶段,包括初始阶段、体积膨胀阶段、籽粒破裂阶段以及出芽阶段,不同阶段的酶活性水平存在差异,需借助试验判断快速检测法对不同芽变阶段的检测效果。分别对粳米、籼米、小麦进行检测,获取过氧化氢酶和α-淀粉酶的活性指标,后者的检测方法为3,5-二硝基水杨酸滴定法[5]。将同一品种的酶活性数据绘制在坐标系中。例如,图3为小麦品种矮抗58对应的酶活性折线图。结果显示,小麦的过氧化氢酶活性从芽变的初始阶段即开始增加,直到发芽期,酶活性始终保持较快的增长,粳米和籼米也呈现出类似的特点。3种粮食α-淀粉酶活性的增长区间有所差异,但总体都晚于过氧化氢酶。说明利用过氧化氢酶检测芽变的灵敏度更高。

3 结语

粮食霉变和芽变的快速检测方法在原理上基本相同,霉变粮食和芽变粮食内存在高于正常水平的过氧化氢酶。利用高速搅拌机处理粮食,分别制备霉变粮食的籽粒洗涤液和芽变粮食的匀浆提取液,再使用酶活性检测仪获取过氧化氢酶活性数据,与正常值进行对比。快速检测法的整体耗时约为30 min,其检测精度、可靠度、灵敏度以及稳定性均能满足要求。在不同品种的粮食检测中也能表现出良好的适应性。

参考文献

[1]刘露露.储藏小麦发热、霉变的临界点判定及对品质影响[D].郑州:河南工业大学,2019.

[2]李泽东.基于高光谱技术的玉米霉变识别方法研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2021.

[3]温冯睿,关海鸥,马晓丹,等.近红外光谱图像处理的霉变稻谷检测方法[J].光谱学与光谱分析,2022,42(2):428-433.

[4]李圆圆.粮食霉变及其快速检测技术研究进展[J].粮食科技与经济,2020,45(6):89-90.

[5]朱冰洁,翟焕趁,张帅兵,等.储运粮食霉变状况的现场检测技术[J].河南工业大学学报(自然科学版),2020,41(2):107-113.