“互联网+”时代下食品安全监管体系的信息化建设

作者: 姜广君,高海燕

摘 要:“互联网+”及物联网远程监控与传感技术的发展使得食品安全监管体系能够脱离时空限制形成有效的溯源与全过程监管。基于此,本文重点论述了食品安全监管体系的信息化检测路径,分析了食品安全监管现状与存在的问题,对信息化建设的功能需求进行梳理;以需求与经验为导向,分别从平台建设、数据库建设以及物联网建设等多方面给出了具体的设计与开发思路,结合开发实际与未来的应用展望提出了信息化建设的建议。

关键词:食品安全;互联网;物联网;信息化;建设

Information Construction of Food Safety Supervision System in the Era of “Internet +”

JIANG Guangjun, GAO Haiyan

(Yuncheng County Market Supervision Administration, Yuncheng 274700, China)

Abstract: The development of “Internet +” and the remote monitoring and sensing technology of the Internet of things makes the food safety supervision system free from the limitation of time and space to form an effective traceability and whole-process supervision. Based on this, this paper focuses on the information detection path of food safety supervision system, analyzes the current situation and existing problems of food safety supervision, and then sorts out the functional requirements of information construction. Then, guided by demand and experience, specific design and development ideas are given respectively from the aspects of platform construction, database construction and Internet of things construction. Finally, combined with the development practice and future application prospect, the paper puts forward some suggestions on information construction.

Keywords: food safety; internet; internet of things; informatization; construction

现阶段,基于互联网、物联网技术的发展使得“互联网+”监管的模式得以推行,在食品安全监管体系中开展信息化建设成为保障食品安全的可行路径[1]。而从食品安全监管体系建设中发现溯源与流程监管分属于不同的时空,监管难度极大,监管效能较低,原有的终端监管很难满足保障食品安全的客观要求。基于此,本文从溯源监管、流程监管等全过程视角构建更为全面的监管体系。

1 食品安全监管现状及信息化需求

1.1 我国食品安全监管现状及主要问题

我国主要采用了行业监管模式对食品安全进行监管,针对不同的流通环节对食品进行分散式管理。例如,针对工厂化生产的食品主要由工业主管部门联合食品监管主体对其进行监管,具体包括了入厂检查、行政处罚、技术标准实施等方式;针对食品的仓储与物流环节主要由交通及市场行政主体进行管理,具体包括储存环境检查、食品样品抽查、运输条件检查等行政手段;针对消费端的食品销售则由市场监管部门作为监管主体对其进行检查,具体包括了抽样检查、市场检查以及投诉查处等方式。例如,在2021—2023年3年间,由“3·15”晚会曝光的食品安全问题多达11起,占全部曝光的消费者权益问题总数的23.4%。由此可见,虽然我国在食品安全监管上投入了大量的人力物力,也取得了一定的成效,但尚不能杜绝食品安全类问题的发生,也缺少全过程、全流程的有效监管方法与体系[2]。

1.2 食品安全监管信息化建设需求

食品安全监管体系中以“互联网+”信息化建设为重要手段,构建从产地到消费端的全链条管理是一种可行路径,具体的功能需求至少包括如下几个方面。

1.2.1 信息采集与分析功能需求

信息的采集与分析是信息化建设的有效手段也是重要目的。只有建立有效的信息采集功能才能够完成监管数据的信息化建设,进而实现远程分析、远程监控、无障碍传输等基本功能;信息的分析则是在信息化基础上对大量数据、文本、图像的综合判定,是形成食品安全监控指标的有力保障。

1.2.2 预警与应急功能需求

通过对食品生产过程中各阶段所收集到的相关信息进行分析,并结合HACCP系统对其进行预防。通过设定关键控制点各个指标的(添加剂、农药残留、原辅料、杀菌)标准值,并将由RFID标签和传感器获得的数据与标准值进行比较,当参数发生异常时,系统可以根据异常提出阈值报警,并给出修改方案。例如,在食物的储存或物流过程中,各类传感器可以实时地将包括温度、湿度、光照度、氧气浓度等在内的环境数据传输给系统,并根据设定的阈值自动触发控制设备,对其进行智能调整与报警。

1.2.3 可视化远程监控功能需求

食品安全监管中可视化远程监控功能的应用可以提高监管效率和准确性,有效解决食品安全问题。具体的功能需求包括通过安装监控摄像头实时监控生产加工设备和原料,有效预防食品污染和质量问题;通过远程操控摄像头,实现对生产加工设备的实时监控,提高生产效率和产品质量;指导企业建设透明厨房、透明工厂,向公众开放食品生产企业的后厨,实现公众对食品生产过程的实时监督[3]。与此同时,可视化远程监控功能还有助于实现利用社会力量,开放视频广场,让公众通过互联网实时监督食品生产企业和餐饮企业,提高监管的透明度和公信力。

2 “互联网+”食品安全监管体系的设计与实现

根据平台的具体功能和主要需求,在开发过程中从监管框架与技术框架两个维度介绍了平台的总体布局与架构,同时对其主要构件的数据库以及基于物联网的各类终端设备进行了开发。

2.1 信息化监管平台的总体设计

依托于我国发达的物流系统,针对食品安全监管平台的设计,需要在国家统筹的基础上进行,满足全国范围内的信息化监管平台及相关功能需求[4]。从这一角度来看,信息平台的建设要分为国家、省级、地市以及县区平台四级统筹建设,其中国家主要提供平台建设支撑与政策协调,保障食品安全数据能够在全国范围内流通、生效;省级平台重点在于信息的审核与技术的支持,同时针对食品安全的应急响应应该至少反馈到省级平台,由省级监管部门组织处置;地市级平台主要负责对县区的指导,组织对食品安全数据的收集与上传;县区级平台作为具体的执行单元,利用物联网或者现场审核等方式形成有效的数据支撑与平台数据的动态更新。

在框架结构,即管理体系建立的基础上,总体的技术框架需要包括信息层、逻辑层以及应用层等

3个层次。①信息层主要包括问题监控、常态化监控两个部分。问题监控主要是指利用网络信息和消费者反馈信息对存在食品安全问题或风险的食品进行针对性监控;常态化监控则主要是指利用网络、可视电话等物联网手段对食品从生产到销售的全过程进行监控。②在逻辑层中,主要由中央处理器对信息层收集到的数据信息进行加工、判断与校验,进而按照不同的功能需求对其进行信息分析与结果给定。如通过对生产过程的监控判断是否存在食品安全应急事件,事件出现时应该对相关信息进行抓取,并提出预警。③在应用层则是对食品安全监管信息进行响应与处置。如利用信息查询与显示的端口可以在销售端对食品进行有效溯源;利用决策支持结果可以对不遵从的食品相关企业进行必要的处罚或命令整改等。

2.2 信息化监管平台的数据库设计

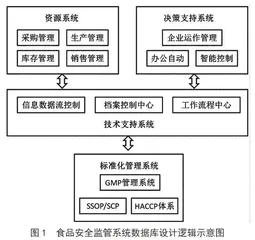

数据库作为食品安全监管平台的核心,绝大部分平台功能均在数据库中完成,尤其是针对逻辑层的功能构建更是如此。数据库在设计的过程中主要包括资源系统、决策系统、技术支持系统以及标准化管理系统等4个维度与模块。

如图1所示,数据库设计中的资源管理系统是食品流通的核心,主要包括采购、生产、库存与销售等4个模块,该信息主要由县级平台指导食品产业链中各环节企业进行统一填写,并随着企业经营进行动态管理。决策支持系统主要对企业的运行情况以及数据库自身的运营起到支持作用。其中办公自动化主要在数据库内实现对数据的逻辑管理、查询,并按需求提供可视化图表。技术控制模块主要是对数据库的内部架构进行设计,实现信息数据流的控制,如通过物联网所采集的信息在食品代码(二维码或条形码)的统一管理下形成独立数据档案,其后各类数据按信息属性进行分类存储。档案控制和工作流程分别对应数据管理和数据调取模块,通过设计数据库命令集的形式予以实现。

2.3 信息化监管平台的物联网体系设计

物联网是将实体食品安全数据转换为信息数据的关键方式,在系统中具有极高的地位与作用。同时,物联网设备又属于分布式终端设备,需要在食品生产与流通的各个环节发挥功效,进而需要有统一的标准和相对简易的技术,以保障其有效的实行以及较低的应用成本[5]。具体的物联网设计与实现的框架见图2。结合信息化监管平台的物联网体系设计的相关需求,在具体的设计与实现过程中主要包括以下几个方面。

2.3.1 射频技术的应用

射频技术(Radio Frequency Identification,RFID)是一种较为成熟的信息编码技术,其具有较长的应用年限。射频技术的核心是能够对食品外包装中的条形码、二维码等进行有效识别,生成一组对应的产品编号,产品编号在食品安全管理系统中可以作为食品的“身份证”对食品进行标记。可以将射频技术应用于食品生产与流通的各个环节,在对食品射频识别的基础上将涉及食品安全的全部信息整合到以识别码为单位的数据库体系之中,从而实现食品的溯源。

2.3.2 传感技术的应用

传感技术主要是指利用各类传感器对综合信息进行收集的技术,该技术根据传感器的不同存在不同的应用方式。在实际的设计与应用过程中,可以按照食品安全管理的要素进行构建。例如,在生鲜食品的运输环节,可以采用温度传感器对其运输条件进行监控;在食品的生产过程中可以应用可视化摄像头传感器对其生产过程进行监控;在食品的仓储与销售环节中可以利用红外传感器对是否存在人为扰动进行监控等。

2.3.3 智能技术的应用

通过射频技术实现对食品的识别,通过传感技术实现对食品的监控,而智能技术则是搭建二者有效逻辑关联的平台,并能切实降低人工需求与系统负载,在大批量食品生产中尤为重要。例如,在食品生产过程中,利用智能技术对生产环节的异常进行识别,并主动向服务器进行报告,以达到降低中心服务器负载的目的。

3 信息化建设下食品安全监管体系的应用建议

在监管平台建设的基础上,要通过完善的监督体系建设使平台能够真正发挥效能。基于此,需要对具体的监管平台应用与业务流程进行规范化建设以适应信息化监管体系带来的全新挑战与效能。