一起由食物污染引起急性胃肠炎群体事件的调查分析

作者: 方惟一 郝文渊 明盛龙 杨浩峰

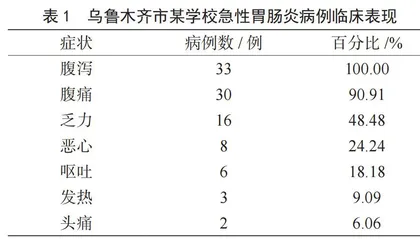

摘 要:目的:调查2021年乌鲁木齐市一起学校急性胃肠炎群体事件的波及范围,查明可疑危险因素、致病因子及污染来源,控制本次事件及预防今后类似情况发生。方法:按照病例定义开展病例搜索,进行个案调查。收集学校环境卫生情况、饮食和供水等信息。运用描述性流行病学方法对流行病学特征进行分析。采集病例和食堂员工、可疑食品、环境卫生等样本进行病原学检测。结果:病例33例,罹患率2.79%,共波及3个年级14个班级;病例均为学生,男生17名,女生16名,平均发病年龄17岁;临床表现以腹泻、腹痛为主;采集21份生物样本,其中1份肛拭子诺如病毒弱阳性和1份便标本检出变形杆菌;采集可疑食品样本4份,大肠菌群及菌落总数超标。结论:此事件为一起由食物受到污染引起的急性胃肠炎群体事件。

关键词:食物污染;急性胃肠炎;学校;群体

Investigation and Analysis of a Group Event of Acute Gastroenteritis Caused by Food Contamination

FANG Weiyi1, HAO Wenyuan1, MING Shenglong2, YANG Haofeng1*

(1.Urumqi Center for Disease Control and Prevention, Urumqi 830026, China;

2.Urumqi Shuimogou District Center for Disease Control and Prevention, Urumqi 830000, China)

Abstract: Objective: To investigate the spread scope of a school acute gastroenteritis case in urumqi city in 2021, identify suspected risk factors, pathogenic factors and pollution sources, control this case and prevent similar situations in the future. Method: Case search and case investigation were carried out according to case definition. Collect information on school sanitation, diet and water supply. Descriptive epidemiological methods were used to analyze the epidemiological characteristics. Cases, canteen staff, suspected food and environmental hygiene samples were collected for pathogen detection. Result: There were 33 cases, with a incidence rate of 2.79%, affecting 14 classes of 3 grades. All the cases were students, including 17 boys and 16 girls, with an average age of onset of 17 years. The main clinical manifestations were diarrhea and abdominal pain. 21 biological samples were collected, of which one anal swab was weakly positive for norovirus and one stool specimen was found to be proteus. Four samples of suspicious food were collected, and the total number of coliform bacteria and colonies exceeded the standard. Conclusion: This case is a group event of acute gastroenteritis caused by food contamination.

Keywords: food pollution; acute gastroenteritis; school; group

2021年6月2日,乌鲁木齐市某学校报告该校有多名学生出现腹痛、腹泻、发热等症状。为调查本次事件波及范围,查明可疑危险因素、致病因子及污染来源,控制本次事件及预防今后类似情况发生,疾控中心立即对事件进行核实并赶赴该校及学生就诊医院进行现场调查。

1 调查对象与方法

1.1 调查对象

乌鲁木齐市某学校所有学生、教职员工及学校食堂工作人员。

1.2 病例定义

疑似病例:2021年5月31日—6月2日该校师生及员工出现发热(≥37. 2℃)和(或)腹泻并伴有腹痛、恶心、头痛、呕吐和乏力症状之一者。

1.3 方法

根据病例定义,对全校师生开展病例搜索,并进行个案调查。通过人员访谈了解该校基本情况及用餐、饮水等情况,查阅学校晨检、因病缺课记录和相关医疗机构的门诊日志。运用描述性流行病学方法对流行病学特征进行分析。

1.4 实验室检测

采集病例及食堂工作人员便标本、肛拭子、手拭子,并采集可疑食品、环境卫生等样本进行病原学检测。

1.5 统计分析

应用Excel进行统计分析,SPSS 23.0进行统计分析,以χ²检验比较率的差异,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 基本情况

该校为非寄宿公立学校,设有3个年级(高中一到三年级)共22个班,学生1 100名,教职员工74名。学校设置有一个食堂,为对外承包制,共有工作人员7名,仅集中供应午餐。师生饮用水为每层楼饮水机直饮水。

2.2 流行病学调查

2.2.1 发病情况

根据病例定义,共搜索到33例符合定义病例,均为学生,罹患率为2.79%(33/1 181)。

2.2.2 临床表现

临床表现以腹泻、腹痛为主,部分伴有乏力、恶心、呕吐、发热和头痛症状,见表1。33名病例均被就诊医院诊断为急性胃肠炎,门诊给予对症治疗,均于1~3 d好转,无住院和重症病例。

2.2.3 流行病学特征

(1)时间分布。首发病例于6月1日20时发病,末例病例发病时间为6月2日11时20分,发病高峰在6月2日4时至6时,共17例(占比51.52%),之后呈明显下降趋势,流行曲线提示为点源暴露模式,见图1。

(2)人群分布。教职员工无发病,病例均为学生,学生罹患率为3%(33/1 100),其中男生17名,女生16名,性别比为1.06∶1.00;男生罹患率为3.56%(17/477),女生罹患率为2.57%(16/623),两者差异无统计学意义(χ²=0.920,P>0.05)。发病年龄最小16岁,最大19岁,平均发病年龄17岁。

(3)年级分布。本次事件共波及全校3个年级14个班级,班级覆盖率为63.63%(14/22),无明显聚集性,各年级罹患率分别为2.05%(9/438)、4.99%(21/421)、1.24%(3/241),不同年级学生罹患率差异有统计学意义(χ²=9.614,P<0.01),见表2。

2.3 现场卫生学调查

食堂位于学校大门内右侧独立建筑,地上一层为厨房和餐厅,部分食物加工操作间位于地下一层,卫生条件一般。33名病例于6月1日中午均在学校进食凉面与卤鸡腿,早晚餐均各自在家中食用。通过询问学校食堂工作人员,6月1日午餐供应的凉面和卤鸡腿所用原料为切面、黄瓜、调料及冷冻鸡腿,这些原料为食堂工作人员分别从3家大型市场采购。鸡腿于6月1日上午由当日自配卤料卤制而成,随后放置在冰箱内冷藏;凉面于6月1日上午煮制后加入辣椒油、醋、黄瓜丝放置常温下保存。午餐时食堂工作人员将食物分别乘入餐桶中,由各班老师将每班食物取回并分与学生,餐盘也为学校统一提供。

2.4 样品采集与实验室检测情况

2.4.1 病例及食堂工作人员生物样本采集及检测结果

6月2日采集病例及食堂工作人员21份生物样本,其中6份便标本、8份肛拭子、7份手拭子生物样本,检测结果显示1份食堂工作人员肛拭子诺如病毒弱阳性和1份病例的便标本中检出变形杆菌,其余19份生物样本中志贺氏菌、变形杆菌、沙门氏菌和诺如病毒检测结果均为阴性。

2.4.2 可疑食品采集及检测结果

6月2日共采集可疑食品样本(留样柜中食品)4份,实验室结果显示样品均未检出变形杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌,大肠菌群及菌落总数超标,见表3。

2.4.3 环境卫生样本采集及检测结果

6月2日共采集环境卫生样本12份,其中物体表面7份(包括案板、菜刀、餐桶和餐盘),饮水机中水样4份(1~4楼饮水机中水样各1份),后厨自来水样1份。实验室结果显示样品均未检出变形杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌和金黄色葡萄球菌,未检测出诺如病毒,饮用水菌落总数测定及大肠菌群均未超过卫生标准。

3 结论

本次事件中病例均有6月1日中午在校进食凉面和卤鸡腿的共同食物史,病例临床症状以腹泻、腹痛为主,波及班级数较多,无明显聚集性,实验室检测可疑食品标本显示大肠菌群及菌落总数超标,根据病例临床表现及诊断、流行病学调查、现场卫生学调查及实验室检测结果,判断该事件为一起由食物受到污染引起的急性胃肠炎群体事件。

4 讨论

本次事件调查仍存在以下不足之处:6月2日进行调查时,患病学生大部分前去医院就诊未在学校,且医院未留取病例样本,因而未能及时采集到全部病例的生物样本;在学校内进行采样的4名病例在采样前均已服用药物,除1名病例便标本检出变形杆菌外,其余未能检测出可能致病菌;采集的可疑食品标本为制作后直接放入留样柜中的食品,变质和被污染的可能较小,而学生食用的凉面却是制作后在常温环境中存放,因处于夏季,食物制作过程中的交叉污染导致食物中毒事件日益增多,故而食物不排除有被污染的可能,但此样本调查时已无剩余,未能采集;实验室检测项目和技术能力有限,无法进行其他相关致病菌及病毒检测[1]。

学校的人群密度大,就餐相对集中,由于学校人群的特殊性,一旦发生食源性疾病暴发事件,社会关注度也较高[2]。这不仅会影响学生的身体健康和生命安全,还会扰乱学校正常的教学秩序[3]。此次事件提示学校食堂应加强管理,建立健全食品安全管理制度,在食堂资质和硬件条件不足以提供凉菜加工处理的情况下,不得进行凉面、凉皮等食品的加工和供应,加工不当是导致学校食源性疾病事件的主要原因,与学校食堂从业人员的卫生意识及操作规范等因素有很大关系,因此学校及食堂负责人、相关从业人员要提高食品安全意识,强化从业人员食品卫生知识培训,确保就餐师生的饮食安全。食堂应严格落实留样制度,留样数量和留样时间必须达到相关法律要求[4-5]。在学校内进一步加强健康教育,使广大师生养成良好的个人卫生习惯,增强防病意识。同时建议相关部门加强对学校食堂的卫生监督,对食堂采购、加工、贮存等环节中容易造成食物污染的重要环节进行监督指导。

参考文献

[1]毛书奇,胡群雄,叶鸿雁,等.一起由河流弧菌和副溶血性弧菌引起的食物中毒调查分析[J].中国卫生检验杂志,2018,28(17):2160-2161.

[2]刘志涛,赵东丽,万蓉,等.云南省2008—2013年学校食物中毒事件分析[J].中国学校卫生,2014,35(11):1672-1674.

[3]潘娜,郭云昌,李薇薇,等.中国2002—2016年学校食物中毒暴发事件分析[J].中国学校卫生,2017,38(7):1023-1025.

[4]袁蒲,付鹏钰,李杉,等.河南省2011—2020年学校食源性疾病暴发事件分析[J].中国学校卫生,2021,42(8):1242-1245.

[5]郭晓红.学校群体性食物中毒的应急处理及其有效防控[J].中国医药指南,2019,17(2):294-295.